安西洋之・中野香織著『新・ラグジュアリー―文化が生み出す経済 10の講義』

HISTORY MAKERS: 価値創造人材育成プロジェクト

京都大学と京都市立芸術大学と京都工芸繊維大学の連合の提案が、文部科学省の価値創造人材育成拠点形成事業に採択されました。今後4.5年間ほどで価値創造人材を育成するプログラムを立ち上げます。社会人を対象にした、(当初は)無償のプログラムです。コンセプトは [ HISTORY MAKERS ] です。歴史をつくるイノベーターの育成を目指します。 Read More…

ペーパーのペーパー

「紙 paper」についての論文 paper を、唐紙師の嘉戸浩さん(かみ添)と一緒に書きました。Proof of Stake: Claims to Technology. A Book of Organizational Objectsという本のチャプターです(来年春に出版)。同時に、この本に関連してKunstverein in Hamburgで展覧会が開催されています。

Read More…創造性とは

最近、創造性についての研究会に参加していて、最近はそればかり考えています。

ただ単に新しいだけでは創造的だとは言わず、そこに特定の人(アーティストのような存在)が感性・感覚的な驚き、感動、おそれなどを生み出すことが含まれています。つまり創造性とは、「エステティックな新しさ」と言うことから始めるのはどうでしょうか。

Read More…iPhoneの欲望

日本企業にもiPhoneを作る技術力、デザイン力(見た目の)があったという話しはよく聞きます。しかしそうでしょうか。私が思うに、iPhoneは機能やデザインではなく「欲望」を構成したのであり、この欲望の秘密はiPhoneの「箱」だということです。

Read More…価値の変遷: 社会的起業家、ESG投資

経済学部ゼミの学生がいろいろ調べて発表してくれました。前回のブログでは、自然への回帰やエクストリームスポーツがなぜ今の人々を魅了するのかについての議論を説明しました。今回は、社会的起業家やESG投資についてふりかえります。社会的起業家やESG投資は矛盾を抱えています。社会課題を解決するということは、社会課題自体が資本主義に起因することが多いため、資本主義のロジックを否定することになります。だからこそ、なぜ社会的起業家やESG投資が成功しているのかを理解することは重要です。 Read More…

価値の変遷: 自然、スポーツ

経済学部ゼミの最終発表会がありました。学生に最近価値となっているいくつかの事象、たとえば「自然」「エクストリームスポーツ」「社会的起業家」「ESG投資」などのお題を与えて、それらの文化的背景を考えてもらいました。つまり、なぜそれが人々を魅了するのかを考え、それが体現する特定の諸イデオロギーを炙り出し、それを歴史的文脈に位置付けるというエクササイズです。それにより新しい文化をデザインしようということです。今回は、自然とエクストリームスポーツについてふりかえりたいと思います。

Read More…デザインについて: 歴史

デザインについて: エステティック

デザインの「まなざし」

見ること、見られること、見つめること

美の政治と批判

アートにおける「わたし」

「美」とは

アートは役に立たないから役に立つ

人間中心を乗り越えて

歴史のあるデザイン

なぜアートシンキングか

コロナ禍とデザイン: サマーデザインスクール

デザインのエステティック

障害者福祉におけるデザインに関するこの本を読みました。障害者のためにデザインするという話しを聞くと、それがどれだけ素晴しい取り組みであっても、どうしても上から目線であることに違和感を覚えます。これは障害者に関わらず、他者が生活し仕事をする環境をデザインするというときに、デザイナーが直面する問題です。だから、最近ではデザイナーは一方的にデザインすることはできないし、そうするべきではないという言説がよく聞かれます。誰でもデザイナーだと言うわけです... これらの言説は、デザインの中にある矛盾を消し去ろうとする身振りであり、欺瞞であると言えます。この本は、この問題を考えさせるひとつのヒントを与えてくれました... Read More…

不便益との違い

Read More…

アジャンスマンについて

イデオロギーのデザイン

真実を伝えるメディアのデザイン

トランスローカル

この雑誌は「トランスローカル」という概念でまとめられている。そして、創刊号の特集はエイブルシティ。バルセロナ、阿蘇、アムステルダム、奈良などの取り組みが取り上げられている。それぞれの事例は… Read More…

デザインに哲学は必要か?

古賀先生は、デザイナーが人々が豊な生活を営めるように技術を洗練させていくものというデザインを、デザイン2.0と呼んでいます。うまく考え抜かれて、わかりやすく、痒いところに手の届くようなデザイン。これは人間中心設計と呼ばれるものでしょう。

デザインによってすべての問題が解決された世界においては、人間もまた、その潜在的機能を充分に発揮しながら〈何ごとも起こらない〉ままにスムースに死に至るである。(p. 39)

これがデザイン2.0です。それに対して、「デザイン3.0」とは次のようなものです。

デザインは技術を洗練させるとともに、その技術を要求する人間に対し、「本当にそれでよいのか」と同時に問いかける技術でなくてはならない。このような、〈問いを発するデザイン〉のあり方を「デザイン3.0」と定義することができる。(p. 41)

デザイン3.0とは、単に人間を豊かにするためにうまく機能するシステムではありません。まずシステムは閉じられないため、考え抜いて作ったとしても期待通りにうまく機能することはありません。必ず、システムは危険にさらされます。本来人間を豊かにするはずだったシステムは、多くの矛盾をもたらすでしょう。そこで重要となるのがデザイン3.0ということになります。そこではむしろシステムは閉じられず、自らが問いを発することになります。しかし、「技術」が「人間」に向かって問いを発するとはどういうことでしょうか?

Read More…

コンビニという安らぎの空間

コンビニは、いつでも欲しいものが簡単に手に入る便利なものとして発展してきたというのが一応の常識です。しかしコンビニは便利で効率的なものというだけではなく、現代の社会において「文化」を形成しています。学生の話しを聞くと、コンビニで知り合いに会うと気まずい。複数人のグループで行くのは違和感がある。夜バイトの帰りに疲れたときに、フラっとコンビニに寄りたくなる。考えることなくぼーっとしていられる空間。店員から声をかけられることもないし、自分の個人的な空間。大きすぎず安心できる空間。というように捉えているようです。そういう意味では、コンビニは便利であるという以上の何かです。都会でない場所で育った学生さんは、夕食後に家族でコンビニに行って、それぞれが自分の好きなスイーツなどを買ったり雑誌を見たりするらしいです… Read More…

デザインとは--須永剛司先生との議論を通して

須永先生の結論は、「つくるプロセスがわかること、それがデザインだ」というものでした。デザインとは単につくることではなく、つくることがわかること、そしてそれがわかることによって、つくるもの(こと)が変容することである、というように理解をしました。須永先生は、デザインとはプロのデザイナーによる特権的な営為ではなく、市民が自分たちの生活をつくるということにまで広がっているというお話しをされました。デザイナーは市民がつくるプロセスをわかるようにすること、それを通して市民が新しい「つくる」段階に進むことを支援するということなのだろうと理解しました。この新しい段階の「つくる」は、それまでの「つくる」とは異なり、「デザイン」と呼ばれるべきものとなるというような話しかと思います。

この考え方は私にはとても腑に落ちるところがあります(と同時に受入れがたいところもあります)。デザインするという行為が、デザインとは何かという言説を含むということは、この時代の要請だと思います。以前は「デザイン」というと「こういうものだ」という理解をする暗黙の拠り所が存在していましたが、そのような拠り所の信憑性がなくなった時代です。

これはデザインに限ったことではありません。例えば、「大学」というと以前は「こういうものだ」という理解が得られていたと思います。特に説明を要しなかったのです。学問が社会の中で何か特権を持っているように考えられていましたし、大学教員はある種社会の外側に位置付けられ変人として片付けられてというところがあると思います。しかし、今はこのような拠り所に信憑性がなくなり、社会の中で特別な位置が与えられるものは存在しません。だから、大学教員はもはや授業をするとか、研究をするというとき、単に授業をしたり、研究をするだけでは済まされません。授業や研究をしながら、大学教員とは何か、大学とは何か、授業とは何か、学生とは何かについての言説を打ち立て続けなければなりません(これは教員だけによってではなく、様々な人々、制度、モノとの相互作用によってなされます)。

同様に、デザインするということが、何かをデザインするだけではなく、デザインするということがどういうことなのかという言説を含むことは必然です。これは最初に100年前にアートにおいて、デュシャンによってまず始まったことで、60年代以降の現代アートはすべからくこのパフォーマティヴィティ(行為を通して意味や現実を打ち立てること)を含まなければならなくなりました。現在のデザインも同様です。だから、デザインするということは、事前に定義できないのです。デザインとは何かという定義は、デザインの行為を通して打ち立てられるしかありません。

ここからが本題ですが、このデザインの定義はデザイナーが自由に提示できるものではありません。既存の拠り所が信憑性を失ったというのは、単に既存の枠組みが解体したというだけではなく、その枠組みに対する批判があるということだと思います。デザインやデザイナーがそれまで特別であったということに対する異議申し立てがあるように思います。この異議申立ては、ひとつには社会の中で既存の権利を持つカテゴリに対する一般的な批判ですが、もうひとつにはデザイン自体に内在するものです。つまり、デザインはあらゆる前提を問い直しクリエイティブに新しいものを表現するという行為であるという主張があるとすると、当然ながらデザイン自身の拠り所も問い直されます(学問も同様です)。現在において一切のエリート主義はその欺瞞を見逃されることはありません。

この状況で、デザインするという行為がデザインの定義をパフォーマティブに打ち立てるということは、必然的に自己破壊を伴うということです。つまり、デザインする活動は、デザイン自身を批判することが避けられないのです。たとえば自分のデザインはこれまでのデザインとは異なるのだという主張になるかもしれませんし、さらにデザインなんて無意味だと主張するデザインや、あえてデザインしないという方法もありえると思います。しかしながら、デザインを否定的に捉えるだけでは、カッコいいかもしれませんがつまらないものとなります。自己破壊をすることで新しいデザインの可能性を提示するというリスクに向き合った肯定的な実践こそが求められると思います。このニーチェ的なデザインが、デザインの最先端だと思います。これが須永先生のされていることを、私なりに解釈したものです。

デザインスクールは今月で補助金が終了します(プログラムは続けていきますので誤解のないように)。須永先生も東京藝術大学を退任されます。このタイミングでデザインの新しい姿が見えたことは、デザインスクールを一区切りするひとつの成果と言ってもいいように思いますし、須永先生が長いキャリアの中で積み上げてこられたものの重みを考えると当然のことのようにも思います。須永先生、これまでデザインスクールへのご尽力ありがとうございました。また、これから新しいチャレンジをされるので終りではありませんが、このようなお仕事を残されたことに感謝いたします。

本当の自分を追い求めること

もう一方で、真正性を求めるという実存主義的な生き方は、その内部から欺瞞を暴かれます。それは、真正性が本質的、起源的、純粋なものへの幻想に囚われ、自らそういう本質や起源や純粋な意味を構築してしてしまうという欺瞞です。これが脱構築が明かにしたことでした。60年代後半に人々が自分の真正性を要求したとき、過去に戻るということは選択肢はありませんでした。何か絶対的な起源や本質(自分が生まれた社会的な位置など)に依拠して真正性を獲得すること自体は、何よりもブルジョワ的であり嫌悪の対象でしかなかったのでしょう。一方でブルジョワ的な価値観は自分を律して禁欲的に成功を追い求める純粋な姿でもあり、このようなエリート的な重みも時代遅れに感じられたのだろうと思います。自分の中に閉じて純粋な内面を追求するというような、他のものを参照することなく真正な価値を持つというようなエリート的な実践も、単にひとつの政治的な身振りにすぎないことが明らかになるわけです。

さて重要なのは、1968年の人々の異議申し立てが、このように真正性への探究とそれの批判を両義的に含んでいるということです。ひとつは、その時期の若者がエリートになるつもりで大学に行っても、周りがそういう人ばかりで自分が何ら特別ではない現実に直面したとき、自分の個性をどのように表現するのかという意味で真正性を求めたわけです。この個性はその後の消費文化の発展により、唯一無二のブランド品を身につけ、行き届いたサービスを享受することである程度回収されていったとされますが、それはしばらくして限界に逹しました。一方で、1968年の運動は脱構築などの考え方に基づいてもいて、つまり真正性を批判する精神を基礎としていました。真正性を求めながら、それに何の根拠もないということを実感したのだとすると、ものすごい不安にさらされただろうと想像します(当時をよく知らないのに勝手なことを言ってすみません)。

そしてその社会が生み出すのが、背後に隠された本質や起源に依拠せず、自身を閉じて内面に逃げ込むのでもなく、横並びに互いの差異だけから意味を作り出すようなネットワーク型の社会形態でした。人々とつながり、フォロワー数を増やすことで成功するというモデルです。ここで重要なことは、それでも真正性の要求はなくならないということでしょう。それが幻想であることがわかっていても、むしろ幻想であるとわかっているからこそ、それへの渇望が高まります。そして、真正性への渇望が高まるほど、それが幻想であることを感じ取り、人々の不安が高まります。これは現在も続いているように思います。

さて、このような真正性に対するあこがれと批判の両義性は、現在の状況でも(というよりもいつの時代でも)現実性を持っていると思います。最近は、芸術、伝統工芸、サブカルチャー、ホスピタリティが価値の鉱脈として注目を集めていますが、これは単にそれらの背後にある本質(歴史、伝統、文化、人間性など)を求めているということではなく、本質が幻想であるとわかりながらそれを求めているのが正しい理解だと思います。だから伝統的なものはそのままでは単に古臭いものとしてしか映りません。伝統的でありながら伝統を破壊しようとする実践にのみ、真正性が認められうるということになります。笑顔のホスピタリティは一瞬にして価値がなくなり、むしろリスクを取ってその規範を裏切るようなものに真正な価値が感じられるようになります。

ということで、この両義性を理解しないと価値を生み出すことはできません(だからBoltanski & Chiapelloの保守的な結論には賛成することはできません)。矛盾するものを節合していくこと、一方を固定化(再領土化)したときに、次にそれを解体(脱領土化)すること、そういう微妙なところを感じ取り切り開いていく実践が求められているように思います。学部生をどんどん鍛え上げて、そういうことができる人材を育てたいと思います。

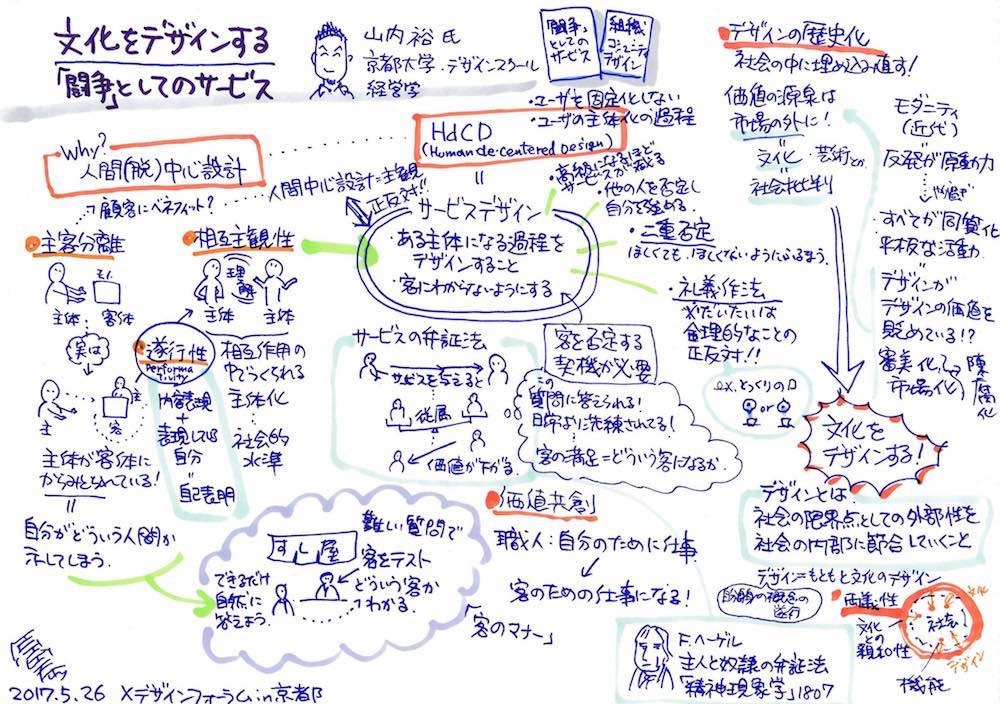

人間〈脱〉中心: ことしも「組織文化論」

最初は文化とは何かを議論します。基本的には、EliasやBourdieuを見ながら、文化とは自己呈示あるいは差異化=卓越化の過程であるという捉え方から始まります。しかしながら、Bourdieuの枠組み自体が現在と合わないということで、そもそもモダニズムとは何かの議論をします。そこから、個人が理性をもって考えて行動するという近代特有の考え方の源泉を見て、そこに主体概念のあやうさがあることを議論します。そこからポストコロニアルの議論まで一気に進めます。その後で、組織論に寄せてWeickのセンスメイキングを議論し、そこからナラティブ、テクスト、言説などに戻ります。そこから実践論を経て、マテリアリティに注目する理論へとつなげていきます。ということで、同じような議論を違う観点から3周ぐらいします。

さて、近年は社会科学全体的にマテリアリティ(物質性)を重視し、人間を脱中心化する議論が進んでいます。特に、主体と客体が分離する前の状態から議論を始めるもの(Baradなど)、そもそも人間に特権を与えるのではなく動物や非生物的なものにも行為主体性(agency)を与えようという議論(Latourなど)があります。しかしながら、主体を完全に回避した議論は、経験的な分析において結局、データ(客体=対象)を解釈している研究者(主体)が措定され、主客分離を温存してしまう危険性があります。そうではなく、主体が脱中心化されたこと自体が、その主体にとっての関心事であることを研究した方が建設的であると考えています。ここでエスノメソドロジーが有効な視座となります。私の論文のほとんどが、再帰性あるいは相互反映性(reflexivity)を中心に据えているのは、そのためです。

具体的には、アクターネットワーク理論に見られるように、非生物的なモノに行為主体性を与えるという議論があります。従来の行為主体性の考え方のもとで、モノも「意図」を持って行為しているというと、けったいな主張に見えます。二段階ほどの議論が必要です。まず意図を持って一方的に世界に働きかけるという主体を解体しようということですので、「意図」が脱中心化されます。しかしそうだとすると、単に意図のない形で他のアクターの行為に影響を与えるということ(たとえば意図せざる効果)が、行為主体性なのかというともちろんそうではありません。そもそもある特定のアクター(ヒトもモノも含む)が他のアクターに影響を与えているという考え方自体が否定されています。むしろ、何らかのアクターがあるのではなく、まずつながりがあるのであって、行為主体性はアクターにではなくそのつながりにあるのです。逆にいうと、人間だけではなく非生物的なモノに行為主体性を認めるというのは、ただそれだけのことです(だと思います)。

そうすると、もう少し積極的に人の行為を捉えることができると思います。行為はすでに様々なつながり(作動配列=アジャンスマン)に投げ込まれていますし、それによって意味をもち、また可能となっています。人が意図を持って行為をすること自体を否定する必要はなく、単にその意図もアジャンスマンであるということであり、行為をしている人はつながりから切り離されて理性だけで思考している存在ではなく、人の内部と外部の様々な異質なもの(物質的なモノ、言説など)の中でなんとか構成されているということです。この枠組みにおいて、人が行為をなすということは、既存の支配的なアジャンスマンを前に逃走しながらそれをゆさぶる、つまり「逃走線」を引くことでシステムを逃走させることになります(Deleuze)。これが脱中心化された上で、人がイノベーションを生み出す地点ではないでしょうか? 主体が解放されて意志をもって新しい社会を構築していくことが人間中心だとすると、これはとても現実的ではありません。

デザインとは社会の外部性を内部に節合することと主張してきましたが、このデザインの行為主体性とはそのようなものと考えています。デザイナーという主体を完全に排除する必要はありません。デザインに外部性が必要であることは、消極的にはそこにしか価値が残されていないからですが、積極的には社会に亀裂を入れゆさぶるということがデザインという言葉に込められた意味だろうということです。内部に節合するというのは、モダニズムの芸術のように社会の外に位置するエリート主義、つまり距離を取って自由に発想している天才的個人ではなく、社会の中に投げ込まれつつ、逃走しながら社会をゆさぶるということです。そうすると最近よく見られる、革新的な「アイデア」に還元してしまうようなデザインの考え方は、古臭い主客分離をより強固にしてしまうために、批判せざるを得ません。

昨年は「組織文化論」を正式に履修してくれた経済学研究科の学生はひとりだけでした。今年は誰も履修しなければ開講できないかもしれません(部局、大学限らず、どなたでも大歓迎です)。自分の授業すらデザインできないことに絶望を感じるのですが、実はそれがデザインを考える原動力でもあります。

主客の弁証法: 京大変人講座から

富田先生は、不安でナースコールを鳴らす患者さんは、看護師さんがその手をそっとにぎってあげることで安心されますが、手をにぎるということは、相手の手をにぎる行為であるだけではなく、相手の手ににぎられる関係にもなることを話されました。私の理解はこういうことです。自分が相手の手をにぎる主体(subject)でありながら、相手に自分の手をにぎられる客体(object)である存在となります。そして看護師さんに手をにぎってもらって安心するということは、必ずしも何かの調和の取れた安心の状態であるのではなく、相手にとって自分が客体化され、自分の世界が他有化(alienate)されるという緊張感のある関係性を含むと思います。手をにぎってもらうとき「ハッ」という衝撃があるのではないでしょうか? 手をにぎろうとする看護師さんも同様です(たとえ小さくても)。しかしこの他者(看護師さん)のやさしさを感じることで、緊張感を乗り越えて安心だと思われるようなものに到達する(ように感じる)のではないでしょうか? 逆に、この緊張感がないとき、安心を感じることはないように思います。

私自身の研究では、これをJ-P サルトルの主客の弁証法で説明しています。廊下から鍵穴を通して部屋を覗いている人は完全な主体の状態であると言えます。つまり自分がその世界を完全に構成し、その世界の中にひたすら浸っている状態です。そこに廊下から足音が聞こえたとしましょう。そのとき、その人は自分が見られてしまったという衝撃的な羞恥を感じます。自分が完全に浸っていた自分の世界がその足音の方に流れ出し、もはや自分の世界が他有化されます。廊下の先の「まなざし」によって、自分が客体にされてしまった体験です。人は他者によって客体化される中でなんとか自分をとり集めて主体を回復しようと苦悩します。この主体としての自分と客体としての自分の間には埋めることのできない溝があります。サルトルはそれが人間の苦悩を導くとともに、それこそが人間の自由を可能にするというような形で根源的に捉えます。

私の研究をよく知っている方は、これをサービス理論に適用することの含意に気付いていただけると思います。サービスは定義として価値共創ですので人間同士の関係を含みます。そのとき、むしろこの主客の溝において苦悩し自分を取り戻すということ、自分を証明するということがサービスにおいて重要とならないはずはありません。一方で、主体としての潜在的ニーズを満たされるということが、サービスにおいてそれほど根源的ではないということです(それが重要ではないという意味ではありません)。しかし今回はサービスの話しはおいておきましょう。

富田先生は、名詞ではなく動詞で捉えようということを強調されました。名詞ということは客体として捉えるということだと言われていたように解釈しました。特に、自分や他者を客体として捉えるということです。動詞であるとは、客体と主体の間の溝に直面し苦悩し、それからなんとか自分を取り集めようとする動き(それは必ず失敗する)だろうと思います。そして、現在の医療や科学が名詞に囚われ、客体の中で議論を閉じているという批判がありました。手をにぎることをマニュアル化して看護師さんが都度患者の手をにぎったとすると、患者の手はもはや客体でしかありませんし、患者さんにとっても看護師の手は客体でしかありません。そこには主客の間の緊張感がありませんし、安心することができなくなります。さらに言うと、医師は患者から自分を切り離し患者を客体(object=モノ)として捉え、患者も一方的に治療してもらう主体性のない客体になり、その中で第三者的・超越的な科学者が治療法を生み出すという構造です。科学者の努力は尊敬しますが、医療全体を見たときの問題です。

少し混乱があったのは、見られている自分を意識しすぎているという話しです。見られていることを意識して行為をすることは、同様に自身を客体として捉えているということであり、本来の自分を失うという話しでした(ハイデガー的主題でしょうか)。単に素直にやさしいということと、他者からやさしいと思われている自分であること(他者の目を気にして席を譲るなど)の違いは、後者には他者に動かされているのであり、主客の間で苦悩しなんとか自分を取り集める動きがないということでしょう。一見すると、前者のように素直にやさしくあるということは自然に調和の取れた単純な構造に見えます。私はそうは思いません。やさしいということは、やはり苦悩の中で自分をなんとか取り集める動きで初めて生れるのではないでしょうか。客体が問題とならない調和の取れたプライベートな領域、客体化される中で自分を証明する行為を取るパブリックな領域、そして客体化されたまま客体と関わりあうソーシャルな領域、この3つを分けて考えないといけないと思います。3つめでは「やさしさ」は達成できないのはあきらかです。1つめには自然な「やさしさ」があるように見えますが、そうではないように思います(それはむしろ家族の間の親しさでしょうか)。

富田先生が、名詞・客体として捉えることも必要であるということを最後に強調されました。これは、客体であるということが苦悩を生むのであれば、それを避ければいいというのでは本末転倒だということだろうと思います。人が主客の緊張感の間でなんとか自分を取り集めるという苦悩は、がんばって避けるものではなく、むしろそれを引き受けるということが重要であるということを示唆されているのだと思います。

このような理論は、ブルジョワ的な価値観を残しているというような批判がありえます。自らに課す厳しさ、微妙な違いがわかるという自負、社会をリードするという意識で大衆を馬鹿にしてしまう性向など、ブルジョワ的なカッコよさです。現在の組織論は、M. フーコーなど主体概念を避ける理論、B. ラトゥール、K. バラッドなど人間概念を避ける理論が流行っているのですが、その背景にはブルジョワ的な古臭い価値への嫌悪を感じます。私は確固として下に横たわったような主体という近代の幻想を解体することは率先してやってきましたが、だからと言って主体概念を完全に手放してしまうのではなく、むしろ主客の間の苦悩を捉える方が面白いのではないかと考えています。そしてサービスという極度に資本主義的で現代的な主題にそれを持ち込むことで、軽やかに(ブルジョワ的ではない形で)これを議論できるのではないかと思います。今はブルジョワ批判が逆にエリート主義になる時代です。しかしまだまだ先は長いです。

コンピュータと文化

PARCができたのが1970年です。60年代後半から70年代前半のカウンターカルチャー(ベトナム反戦運動、ヒッピーなど)の文化の真っ最中です。Steve JobsがWhole Earth Catalogueにハマったのは本人の話しでよく知られるようになりましたが、これがカウンターカルチャー(特にヒッピー)の象徴でもありました。しかしながら、コンピュータという人々を管理する技術だと捉えられていたものの産業の形成に、なぜカウンターカルチャーの人々が担ったのかは逆説的です。

それまでのコンピュータはメインフレームにしてもミニコンピュータにしても、大きな機械があってそれを分けあって使うというモデルでした。タイムシェアリングという概念が当初人々を魅了したのですが、それは中央の資源をみんなで時間を細かくわりあてて使いましょうという感じでした。そのような中央集権的なモデルは、当時のカウンターカルチャーが対抗していた権力にフィットしました。そこで若者はみんなコンピューティングを民主化することに熱狂したのだと思います。パーソナルコンピュータというのはコンピューティングを個人にもたらすという文化的な革命だったのです。私が学生のころに、神戸大学の金井先生が、クライアントサービスというのは面白い、末端の弱いコンピュータの方がクライアント(客)で、中央の強力なコンピュータがサーバーとして奉仕をするという逆転だとおっしゃっていたのを思い出しました。

この民主化の思想は、Whole Earth Catalogueのように、人々に自分で生きていくために自分のために使える「ツール」を用意するという思想とも共鳴したのだろうと思います。誰かに頼るとか、大きな組織の一部であるということを捨てて、自分で作るというハッカーの文化もそれに関連します。PARCの研究者はこの思想の流れで、分散コンピューティングを理念としてパーソナルコンピュータAltoを開発しました。一方でそれはあくまでもXeroxという(当時の)大きな会社の範囲で、リソースに恵まれた理想的なトップダウンの思想でもありました。だからパーソナルコンピュータひとつを取り出して考えることができず、イーサネットやレーザープリンタなどを含んだシステムとして捉えていました。Steve JobsがAltoのアイデアを盗んでLisaを開発し、Macへとつながっていくのは周知の通りですが、Jobsは弱い者の立場からコンピューティングを民主化することを目指したのだとすると、もともと目指していたものが違うのです。

もちろん矛盾があります。PARCの伝説的なリーダーであるBob Taylorは、PARCに移る前に国防省ARPAでプログラムマネジャーをしていたのですが、PARCの初期のメンバーはARPAの資金で動いていた全米のプロジェクトに関わっていた若者でした。当初のインターネットは分散(脱中心)を原理としていましたが、当然ながらARPAのお金でARPAの名前で開発されたものです。カウンターカルチャーを支えたのが、軍のお金であったのはよく言われることです。Steve Jobsにしても、経営のスタイルは強権的な独裁者に近く、その製品群は閉じられたものであり、極度な秘密主義のもとて開発されてきました。Jobsがカウンターカルチャーとは相容れない一つのエステティックを持っていたのは明らかで、全てを歴史に還元するのは危険であることは明らかです。

つまり、コンピュータの技術は当時の文化と関連しながら、力を得て発展してきたと言えます。この文化がなかったら、コンピュータの技術がどのような方向に開発されたのかは想像でしかありませんが、いずれにしても技術が歴史に埋め込まれているということ、時代の変化を捉えることが重要であることは間違いないだろうと思います。ちなみにこの文化的背景を考えると、現在のスマホなどの技術はとても便利で喜んで使っていますが、技術としてはキレイに閉じられてしまって閉塞感を感じざるを得ません。民主化という理想は、実際に実現されてしまうとその力を失います。次のデザインの突破口はそういうところかもしれません。

矛盾を遂行するのがデザイン

どういうことでしょうか? 例えば、最近注目を集める「フーディ(foodie)」の言説を見てみましょう。一昔前はグルメとか美食家と言われた人々がいましたが、最近はそのような人は批判の対象でしかありません。彼らの「スノッブ(snobbery)」はごく限られたエリートの中で成立したエステティックですが、現在は誰かをスノッブだと言うのは最大の侮辱となりました。そこでグルメとか美食家を否定して生まれてきたのが、フーディです。彼らはエリート的な食べ物(ヨーロッパ的)だけではなく、ペルーのサビチェとか中東のハムスなどどんなものにでもこだわる(omnivore)という意味で、民主的な価値を体現したコスモポリタンなのです。ちなみにアメリカのフーディにとってはSushiはもはやメインストリームなので、陳腐なものでしかありません。

さて、このフーディのコスモポリタン的価値は、エリート主義を否定して出てきたものであるにも関わらず、それ自体がエリート主義だというのが現在の状況です。つまり、自分はエリート主義を批判することができ、民主的で異文化を好むことができるんだ、スゴいんだという屈折したエリート主義です。よい食とよくない食を区別し、ステータスに志向した政治でもあります。このフーディの言説は政治的な批判精神を再帰的に内包していて、帝国主義的な搾取、絶滅が危惧される種、非倫理的な労働環境、ローカルな文化を破壊してしまうようなグローバリズムに対しては批判精神を持つという意味で先進的なものではあります。しかしコスモポリタン的な政治的枠組みに無視されてきた人々の目からすると、自分たちが喜んで食べているものを勝手に批判してくる単なるエリート主義なのです。

「フーディ」というカテゴリを生み出してきたプレーヤーたちは、民主主義とエリート主義という相反するものを両立させる言説を作り上げる天才的なデザイナーです。以前スターバックスがなぜ成功したのかについて説明しましたが、イタリア語を利用してなんとなくエリート的な価値を匂わせ、横でテロワールを明記したコーヒー豆を売るこだわりを見せつつ、ミルクをふんだんに入れてコーヒーの味をわからなくした大衆的なラテを売り出すのは、エリート的なエステティックと大衆的なエステティックという相反するものを両立させた天才的なデザインなのです。さらに言うと、これまでサービスは客を否定する闘争である必要があり、人間中心設計ではなく、人間〈脱〉中心設計である必要があるというのは何度も説いてきたことですが、ここでも同時に人間中心的に一貫してわかりやすくするデザインと両立させなければならないのです。サービスデザインは、わかりにくくすることと、わかりやすくすることを同時に行わなければなりません。

さて、フーディの話しに戻りましょう。このコスモポリタン的な価値は、オバマ前大統領の価値です。そして、従来のエリート主義を批判しているこの新しいエリート主義にうんざりした人々が、トランプ大統領の価値に共鳴しています。次の10年間で、この両方を乗り越える新しい価値を生み出したデザイナーや起業家が成功するのは間違いありません。しかしこのときかなり屈折した形で矛盾したものを同時に作り込まなければならないでしょう。ちょうど今、学部ゼミで、2、3回生の若い学生にこれをミッションとして与えています。

参考: フーディに関しては、たとえばこういう本が参考になります。

Johnston, J., & Baumann, S. (2018). Foodies: Democracy and Distinction in the Gourmet Foodscape. New York: Taylor and Francis.

求められている人材と大学改革

今、日本の企業で求められている人材は、論理的に整理できたり、データを分析できたり、創造的なアイデアを思いつく方々(だけ)ではなく、時代の微妙な変化を読み解きながら、新しい概念を形作って社会に展開できる人だと思います。これが「文化のデザイン」として研究テーマとしていることです。今に始まったことではありませんが、イノベーティブな事業は、利用者の潜在ニーズを満たすことからは生まれず、単に創造的で面白いアイデアだけからも生まれず、時代の先端で新しい社会を現前させることで生まれます。そこで時代の変化を読み解く力が必要ですが、そのためには世界の言説、人々の不安、エステティック、ヘゲモニー(権力関係)、サブカルチャーなどを総合的に結びつける物語を語らなければなりません。

例えば、企業で戦略に携わる方々が、なぜトランプ大統領が当選したのかなどについて、たとえ一面的でも自分なりのストーリーを語れなければ、おそらくその戦略は時代を捉えていません。企業の研究者が一つの技術に取り組んでいても、たとえばインスタがなぜ今流行るのかを考え抜いていなければ、その仕事は狭い技術的な専門性を越えることはありません。デザイナーも、ユーザリサーチをしてインサイトを導けてよく見えるものを制作できたとしても、アイデアだけの勝負はツラいものがあります。そのアイデアがどういう社会に埋め込まれているのかを捉えることで、デザインに力強さが生まれると思います。もちろん、社会の変化を強調するとき、歴史というものが何か理性を持ったお化けのようなものであると捉えるという意味ではありません。むしろ全体性を持った社会という幻想に対して、どこに亀裂を入れていくのかという問題です。

今、大学が創出しないといけない人材は、こういう時代の変化を読み解ける方々でではないでしょうか。起業の方法論を知っているとか、デザイン思考を身に付けているとかではありません。社会の変化を読み解き、新しい社会のあり方を追求するという、人文社会系の学問がやっていることをやらなければなりません。以前の技術自体に神秘性があった時代や、ニーズが満たされきっていない成長の余地のある時代では、そこまで考えなくても自分が専門とする領域でいい仕事をしていればよかったと思います。しかしながら、現在の状況ではそれでは食っていけません。一方で現在はその反動として創造的なアイデア勝負の風潮がありますが、これは近代主義を乗り越えるどころかそれに囚われた考え方であって、社会を変える力にはなりません(以前のブログ)。もちろん技術が重要ではないと言っているのではなく、技術とは根本的に時代に埋め込まれたものであるということです。

しかし現時点では、大学で社会学を学んでも、現代思想を学んでも、ましてMBAを取得しても、そういう能力を養うことは難しいでしょう。それが最も求められているはずのMBAでは、残念ながらそもそも学生さんがそういうことを学ぼうという意図がないので空回りしているのが実情です。大学がもう一度自分の存在意義を遂行・呈示しないといけないと思います。一方で、企業側もそういう人材の使い方を知らないと思います。そんなこと言う前にちゃんと目の前の仕事をしろと言われる雰囲気があるように思います。他方、時代の変化を読み解ろうとする方は、居酒屋での世間話の水準ではなく、そういう世間話でよく言われていることを理路整然と否定して、エビデンスを持って緻密に語ることができなければなりません。

今年から2回生、3回生のゼミを持つことになりましたので、学生を鍛えようとしています。例えば、スタバはなぜ成功したのかを議論することから始めました。サードプレイスを作ったからというのは、当時そういうカフェが他にいくらでもあったことから、説明になっていません。ファッショナブルな空間を作ったからというのも同様です。これを理解するには、時代の変化を理解しなければなりません。戦後生まれの米国の若者が自らの存在を証明する手段を物質的な成功ではなく文化的エリートの価値に求めたのですが、同時に文化を囲い込むエリート主義やスノッブを否定し文化が民主化していくという矛盾した動きが重なったのがスタバなのです。スタバはオーセンティックなイタリアの文化に忠実であるのではなく、単に「イタリア語」を使うことで、文化を二重に読み解き軽く滑らせたのです(Douglas Holtを参照)。スタバに限らず、世の中を変えたヒット商品は全て時代の変化を読み解き、新しい社会を現前させたものです。

こういう説明が後付けであるという批判はあると思いますが、目指しているのは理論により将来を予測することではなく、時代の変化に敏感に反応する能力を培うことです。通常は何も考えずにすっと流れていきます。ペットボトルの水のパッケージを見てその意味を解き明かしたり、大学生がポールスミスの財布を持つというのがどういう意味があるのかを真剣に議論することで、この時代の変化を敏感に感じ取るスキルを鍛えています。これをするにあたって、社会学などの理論が役に立ちます。例えば、まずブルデューとその批判から始めていますが、それでかなりのことが説明つきます。その後、ジェイムソン、ハバーマス、フーコー、ボルタンスキー&シャペロ、レクヴィッツなどをカバーしていきたいと思います。理論をツールとして利用するだけも価値がありますが、やはりその理論自体がどういう時代背景で生じたのかを理解することで、社会の変化を読み解く深度が変わります。

大学で育成する人材に実務的な知識を与えよというプレッシャーが強く感じられますが、重要なのはその実務的な知識がどういう時代に埋め込まれていて、どう変化しているのかを掴めることが重要なのです。我々学者は自分の研究を通して時代を捉えようとしているので、その成果はこのような実務の教育に結びつくはずです。そういうことを考えずに、それぞれの分野の細かい部分だけを研究していたのでは、確かに馬鹿にされるだけです。そのなかで無理矢理、実務に役に立つ個別の事例を主張しても意味がありません。学者は直接的に企業と共同研究しなければならないとか、企業の利益に貢献する研究をしなければならないと結論する必要はありません。むしろ、企業が見ているものに批判的に向き合い、違う世界の可能性を提示することこそがその仕事です。

そうすると大学で育成する人材が企業がそのまま取りたい人材であるはずはありません。企業が求める人材を否定することができる人材を育てなければならなりません。昨今の大学改革は大学教育のこの基本的なことすら理解していないと思います。もう一度大学で勉強された方がいいのではないでしょうか。一方、大学はこのような人材を育成できるのかを問われていますが、個別の教員が努力しているだけで、大学らしくない反論しかできていません。

「プレゼン」好きの大学一年生

少し見ていて、内容とプレゼンの二元論は、もう古臭いのだなぁと感じました。しっかりした内容を作れば、特にプレゼンに力を入れなくても、わかる人にはわかるというのは単なるエリート主義です。そうではなくて、わかる人にはわかるということを、わかる人にはわかるように伝えるのがプレゼンです。わかる人にはわかるというものを諦めるということではありません。いきなりプレゼンのことを考えて作品を作り出す職人や研究テーマを考える学者は、どこか不埒で信用できないと思われるところがあったかもしれませんが、これは二元論の前提に囚われているからです。

重要なのは、近代主義的な主体と客体の分離を乗り越えたところにあると思います。主客分離とは、自然から切り離された主体が自然に働きかける、主体が客体に関して抽象的なアイデアを頭の中に持つ、天才的なアイデアやスタイルを持った主体が対象を生み出すという幻想です。主体がひとりでこだわってモノを作ったり、思考して独自のアイデアを生み出しているというのは、今では若干ノスタルジックな響きがあります。私はこれを相互主観性(intersubjectivity)を強調することで議論してきました。全ての行為は他者との関係の中での自己呈示となります。主体は対象(客体)から切り離せず、その主体が何なのかが常に問題となり、互いが自己呈示をする中で価値が作り上げられるということです。主体が苦労して作り上げたモノ(客体)に価値があるのではなく、価値は相互のやりとりを通して共創されると言われるのは、この時代の変化を捉えているのです。

客を喜ばせようとせず頑なに鮨を握っている親方、一見わからないような細部にコストがかかってもこだわり続ける工芸の職人、役に立つかもわからないし誰からも理解されないような学問にのめりこむ学者などは時代遅れではありません。むしろそれらの神秘性が少し意味を持つようになってきているように思います。重要なのは、それを内容だけが重要でプレゼンは必要ないというような単純な前提で理解したのでは、その意味を見逃してしまうということです。みんなそういう人を演じているのです。愛想のない親方が本当に愛想がないだけならアホです。だからと言って、親方が形だけなのかと問うのは二元論にとらわれているからで、親方の仕事がすでにプレゼンなのです。

だからこそ、プレゼンという演技は、何も軽薄なのではなく、社会起業家、工芸、学問、伝統などのマジメな正当性と結びつく余地があります。というよりも、二元論を乗り越えたプレゼンというのはシラケた感覚がないので、これらが自由に結びつくのは当然のように思います。少し興味深いと思いました。

文化のデザインについて

先日のデザインについての議論で、(文化の)デザインとは、社会の限界点としての外部性を内部に節合する(articulate)ことであると書きました。これを背景から具体的に噛み砕いて説明したいと思います。出発点としては、鮨屋のようなサービスを研究する中で、どのように鮨屋のサービスがデザインされうるのかという問いでした。当然ながら客の潜在的ニーズを満たす、顧客に満足度や感動を与えるという説明では不十分ですし、むしろ説明できないことの方が多くなってしまいます。さらにもっと身近な例を挙げると、マクドナルドが一つの現代社会のシンボルとなるようにデザインされたこと、その次にはスターバックスが同様に成功したことも、既存の枠組みでは十分には説明できません。そこで「文化」のデザインを打ち出す必要が出てくるわけです。「文化」というような言葉を使うと余計に混乱するかもしれませんが、それ以外に(理論的に)いい言葉が見つからなかったのです。

とりあえず私が行き着いた答えは、これらのデザインは社会的条件に投げ込まれた主体の不安が起点になっているということです。文化のデザインとは、この不安に対して何らかの代補を構築していく取り組みです。もちろん不安というのは、ある個人の特定の状況での心理学的なものではなく、社会的条件に埋め込まれた実践に根差した社会学的なものです。

例えば、マクドナルドは文化のアンチテーゼのように捉えられることが多いですが、その成功は効率性、予測可能性、機械化ではなく、近代性の象徴を作り上げたという意味で文化のデザインにあります。戦後の米国の文脈で、伝統的な社会にうんざりしつつ、それと同一化していることにやるせない自分(不安)を感じていたところで、しがらみから解放された姿としての新しい近代的社会を表象しました。この近代社会はキラキラした憧れと共に、外部性としてコワい存在でもありました。このような体験には自分の否定を伴うため愛憎まじった倒錯したものとなりますが、これがマクドナルドに対する憧れと同時に、それへの嫌悪感を伴うことにつながります。もちろん今では大人がマクドナルドにドキドキして行くことはありませんが、だからこそ子供をターゲットにしているのです。

スターバックスは、バークレーのA. Peetのコーヒーショップやそれをシアトルで模倣した初期のスターバックスのようなエリート主義的でスノッブなコーヒー体験を、H. Schulzがうまく大衆化したものです。これは70年代の戦後世代が、物質的な充足が当たり前となったときに、自らを証明する手段がなく不安にさらされ、結果として文化的な洗練さに向かった動きに同期したのです(Douglas Holtの”Cultural Strategy”を参照)。これらの人々は文化的な洗練さに憧れても、それと同一化できないのですが、それを疑似体験できるようにしたのです。つまりコーヒーの味なんてどうでもいいようにミルクをふんだんに入れたラテなどです。一応正当性を残すために、形だけ様々なテロワールの豆の販売は続けました。スターバックスはカッコいいとかということではなく、自分を証明する手段がなくなったときの不安に対する答えとして大きな意味があるわけです。

これらのデザインは、潜在ニーズを満たすとか、顧客の問題を解決するとか、満足度を高めるという水準とは全く別のところで、人々を魅了します。また人々の不安が起点となるため、その代補としての文化はシンボル性を獲得していきます。マクドナルドのサービスの善し悪しや、スターバックスのコーヒーの味や雰囲気を評価するのは的外れです。これらがシンボルとなるのは、人々の不安を隠し補う形でフェティッシュとして固着するからと言うと、多少の示唆があると思います。人々の不安は解消されることはなく、あくまでも不安に対する代補を構築され、なんとかごまかしていくことになります。

重要なのは、これらのデザインを実践していくための理論的な基盤がないということです。むしろそういうデザインを阻害するような理論が議論されています。京都大学のデザインスクールも数年経ち一つの区切りをつけることが視野に入ってきましたが、この研究とその成果であるこの教科書は強い使命のもとに作り上げてきたものです。世界の他のどのデザインスクールでも議論されていないような独自の内容です。簡単に理解されるものではありませんし、いつものようにキワモノだとしてすんなり評価されるようなものではありませんが、何とか貢献できれば考えています。

イノベーションを狙うのはやめよう

最近は、イノベーションを起こすための仕組み、施策、マネジメントなどについて議論が活発に行われています。またデザイン思考が浸透し、クリエイティブな仕事をするということ自体にも注目が集まっています。このような言説がかなり浸透する一方で、それに違和感を持たれている方が多いのではないでしょうか? そもそもイノベーションは起こそうと思って起こすものではないですし、本来我々を解放するはずのクリエイティビティが我々にとって義務となりつつあります。未だに未来を予測して戦略的に投資をしようという考えが聞かれます。もちろん旧来のマネジメントを肯定するつもりはありませんし、クリエイティビティやイノベーションを推進することは重要ですが、そのやり方がクリエイティブでもイノベーティブでもないように思います。

従業員が革新的なアイデアを提案する仕組みというのは企業はどこでも作っていますが、それではイノベーションを生み出すことはできません。この仕組みが前提とするものがとてもアヤシイと思います。クリエイティビティ概念の出所である「芸術」における古臭い前提がナイーブに持ち込まれているように見えます。まず、芸術とはオリジナルなものを作り出す天才的な営為であるというルネサンス以降の幻想です。オリジナルなアイデアがあればイノベーションを起こせるという前提ですが、オリジナルなスタイルを生み出す個人の天才を祝福するモダニズムはすでに社会的に力を失いました。

もう一つの芸術に関する古い前提は、芸術が一つの作品(work)というものに集約されるという考え方です。芸術はすでに一つの作品の中に埋め込まれた価値には制限できず、むしろそれが展示される社会的文脈と文脈化、そしてオーディエンスを巻き込んだパフォーマンス自体が芸術となり、芸術とそれ以外の境界がわからなくなっています。一方で、芸術においてすでにオリジナルなスタイルというものを生み出すことが難しくなり、すでにあるものを組み合せたり読み替えることにシフトする中で、芸術のアウトプット(作品)が真似しにくい天才的でオリジナルな「スタイル」から新しい「アイデア」に浮遊していきます。そこでクリエイティビティはそのアウトプットである「アイデア」に還元され、そのアイデアがフェティッシュ化されます。

そして資本主義が文化に接する方法は常に両義的です。上記のようにクリエイティビティを資本主義の外部性として神秘化する一方で、それを何らかの手順や方法論のような形で誰でもできるようなものとして飼い馴らそうとします。クリエイティビティが属人的なものではいけないというわけです。あるいはクリエイティビティの部分を外に出して、アウトプットだけを取り込もうとします。このように飼い馴らすことによって、クリエイティビティから生み出されるアウトプットは、自分がすぐに利用可能なものでなければなりません。だからそれは投資対象として判断されマネージされる類いの「アイデア」というものに還元されてしまいます。つまり、ここでも「オリジナリティ」と「アイデア」は矛盾しているのですが、イノベーションにつながるような「オリジナル」な「アイデア」が出てくることを期待するという、無茶苦茶な神話が生み出されます。

オリジナルなアイデアを求める仕組みが単に企業の宣伝やCSRと割り切って実践されているなら問題はないのですが、そのようなクールな企業はほとんどないように思います。結果として、新規性のあるアイデアに次々と投資されるが結果的にほとんど成功せず、また次にゼロから開始するというサイクルに陥いります。それでも失敗から本来何か学び得たはずで、会社にとって資源として蓄積されるものがあったはずが、失敗したものはアイデアが悪かったとして全て否定されて次のアイデアに移っていきます。本来企業が自らの強みとして蓄積してきた能力や資源が顧みられることがなく、徐々に失われていきます。違う言い方をすると、未来を予測して戦略的にやろうとするからこそ、結果的にその場限りの判断となってしまうのです。

私が以前に勤めていたXeroxのパロアルト研究所(PARC)では、アイデアを追求したグループもありましたが、イノベーションを継続的に生み出していたのは40年ぐらい同じことを継続しているグループでした。基本的には同じケーパビリティをブレることなく基礎としながら、積極的に新しい応用領域や新しい技術シーズに適応しながら徐々に変化、拡大させていきます。長期的に研究を育て続けることで、その領域で世界的権威となり情報やタレントを集める原動力となります。そして腰を据えて見ていると小手先のアイデアや学会で議論されている新しい方式に飛び付くのではなく、むしろ注意深く自分たちにできるニッチを見つけて他にはない技術を生み出していきます。逆説的ですが、この変化の激しい時代であるからこそ数十年同じことをし続ける活動が必要で、未来に投資をするのではなく過去を大事につないでいくことが重要だと思います。それにより結果としてイノベーティブなものが生れると思います。

結局イノベーションは起こそうと思って起こせるものではありません。そのための方法は存在しません。もしイノベーションを本当に意味のある概念にするのであれば、それを狙いに行くのではなく地道に仕事をすることです。例えば、江崎玲於奈博士がノーベル賞を得ることになる発見は、(後の)SONYが商品化しようとしていたトランジスタラジオのトランジスタの不良品の調査をしていたときに起こったのであって(と聞いています)、革新的な研究を狙ってやったからではありません(もちろん科学的な発見とイノベーションは異なりますが、実際には前者のようなイメージが求められることが多いと思いますので)。PARCは数多くの謂ゆる破壊的イノベーションを生み出しましたが、その大部分はDARPAを仕切っていたBob Taylorが全米から様々優れた若い研究者を集めたからであって、Xerox自体の投資やマネジメントだけによるものではありません。

革新的なアイデアを考えること自体は意味のあることです。言わなくてもみんなやっていることです。しかし、それを狙いに行くとき、自分の扱いやすいように飼い馴らしてしまいます。イノベーションを狙うことを制度化することは余計な仕事を増やすばかりか、本来の自分たちの強みを失うことになります。腰を据えてクールに社会を読み解き、狙いに行くためには狙わないということが重要だと思います。もちろんリスクを負って投資をしていくことは重要ですが、そのときは奇抜なアイデアに投資をするのではなく、自分が面白いと思うことを確実にした上でそれを実現しようとすることが必要だと思います。

越前屋俵太という存在

私に響いた俵太さんの言葉(パラフレーズ)です。俵太さん自身が越前屋俵太が大好きだった。町の普通の人々を巻き込んで、スタジオでタレントが話しているのとは違うレベルの笑いを作り上げた。時代が作り上げたキャラクターだった。越前屋俵太は一人の人間ではなく、その時代の多くの人々がチームとなって作り上げたものだった。これからタレントとして「復活」ではなく、チームとして「再結成」だ。

つまり、越前屋俵太さんはひとつの「間テクスト性」なのです(様々なテクストが引用されたものであり引用する実践)。その時代の様々な人々のテクストが織りなされ、俵太さんという人自身がその一つにすぎないような一つの関係性そのもので、一人の個性に還元できず無数の中心を持って動き続けているようなひとつの「社会」なのです。あれだけの衝撃的なタレント性は、まさにその時代の人々自身を表象=代理したということかと思います。もちろんこの代理は人々の言いたいことを代弁したという意味ではなく、人々を引き込んで笑いに変え、テレビの中で笑われている自分とテレビを見て笑っている自分が一致したという形の代理です。

90年代はこのような動きが直接的に求められた時代でした。つまり近代のエリート的な枠組みが解体され人々が本当の意味で解放されたことが感じられ、ひとりひとりが自分の力でそれぞれの自分を作り上げるクリエイティビティが求められた時代です。テレビの中と外の境界がぼやけてきた時代です。一方で、この境界の解体自体の新しさがなくなった現代において、今「再結成」されることはどのような意味を持つのでしょうか?

現在はこのクリエイティビティが個人の解放として祝福されると同時に、クリエイティビティが義務となり、人々ががんじがらめになって不安が大きくなっている時代です。そしてクリエイティビティが一つの形式となり、本当にクリエイティブであることが神話でしかないような時代です。私はこのような時代こそ、俵太さんのような形での表象=代理が求められているように思います。つまり、人々が生活の中で自然にクリエイティブであることを祝福できることが逆に難しくなる中で、それを実現する可能性を提示することです。そして笑われることとそれを見て笑うことが同じであることが本当の解放であるということ、これを一つの社会として一瞬でも実現できるかどうかがかかっています。

俵太さんのやろうとしている越前屋俵太の再結成はそういう意味があるように思います。

デザインについて (とりあえず)

現在の社会では、我々の日常のあらゆるものが審美化(aestheticization)されるということが繰返されたため、市場で流通されるためにデザインされたものが同質化し、陳腐で空虚なものとしてしか捉えられない状態です。デザイナーがいい仕事をしたがために、自分の仕事の価値を下げてしまったとも言えます。見栄えをよくするとか、インパクトのある広告を打つというようなことが、期待したほど消費者にとって価値をもたらさないだけではなく、時には反発の対象となっているところがあります(もちろんそれを迂闊に喜ぶという側面のある両義性を無視するわけにはいきませんが)。モノからサービスへの流れや、技術のコモディティ化に対抗する動きには、このような文化的な文脈があります。

そして、現在残された価値の源泉は、市場の外部にしかないのです。市場で流通してしまったものは、同質化され陳腐となります。この意味で、デザインとは社会の限界点としての外部性を、内部に節合していくことである、という定義を提案しました。資本主義社会の外部性とは「文化」です。芸術とそれに準ずるデザイン、エスニックなものやサブカルチャー、伝統などが価値を持つのは、おおよそ「文化」というものに括ることができると思います(以前書いたR. Williamsの文化の3つの意味です)。現在の社会における価値はこれらのようなものと関連していると思います。そしてこのように外部性を社会に節合していくということは、デザインは社会批判となるわけです。

例えば、私が研究している京都の料理屋とか東京の鮨屋のような例では、これらはあえて資本主義社会を反転させて、むしろ利益を上げることを否定するようなジェスチャーを伴い(客を喜ばせようとはしない鮨屋のおやじなど)、外部性を維持しようとしています。もし本当に外部に位置すると考えているとすると単なるエリート主義に戻ってしまうので、現代社会ではすぐに正当性を失います。ここで愚直な「職人」の概念はある意味で便利なカテゴリとして利用することが(まだ)可能です。

これはデザインという概念自体の両義性です。つまりデザインは資本主義社会にとって外部性である文化の一部であり、その社会から離れて自律化した「場」となります。一方で、デザインとは機能であり、コストを正当化し、利用に奉仕するという意味で、社会の内部性でもあります。この両義性がデザインという概念が近年注目を集める理由です。デザインするということはデザイン概念自体を遂行的に打ち立てることであり、だからデザイン行為がデザインとは何かという言説と切り離せなくなったのはこのためです。

以上から、人間中心設計や参加型デザインは方向性としては素晴しいのですが、それだけでは不十分であることは理解いただけると思います。利用者の潜在的ニーズを満たすとか、使いやすいものを作るとか、弱者を助けるようなデザインというのは、この外部性に向き合うことなく、内部で安心できる中心を置いてデザインを閉じるという動きとなる可能性があります。もちろんそれが悪いとか意味がないということではありません。単に、それではデザイン概念を汲みつくせないという意味で、デザイナーの方々がやる仕事としてはもったいないと思います。そして多くのデザイナーはこのことを理解し実践されていると思います。

実はこれで終りではなく、ここからさらに文化概念に立ち戻る必要があります。この続きは、また時間のあるときに書きたいと思います。

ワークショップ: デザイン起業家

オープンでフリーなイベントですので、是非ご参加ください。詳細はこちらです。会場はデザインスクールのデザインファブリケーション拠点で、ファブ関係の機器などが揃った面白い空間です。

http://yamauchi.net/ws2017

コペンハーゲンビジネススクールのDepartment of Management, Politics, and Philosophy (MPP)は、デザイン、アート、文化などに強みを持つ稀有な組織ですが、CBSの中でも最も大きな部局で存在感があります。歴史、政治、哲学、経営の4つの専門性が集まっており、デザインを議論するには、素晴しいパートナーです。また、Daniel HjorthはCBSワイドのEntrepreneurship Platformのディレクターでもあり、起業家の特にヨーロッパ学派の中心でもあります。ということで、の2つを組み合せて、Design Entrepreneurshipです。

この第二弾を9月25日にコペンハーゲンで行います。そちらも是非。

新学期... ようやく脱稿。

今年度から新しい授業が4つ増えます。サバティカルを取得したことの罰ゲームですね。ということで全く手が回らないので、最近は仕事の依頼を断わることが多くなりました。多方面にご迷惑をおかけしていますが、引き受けるとご迷惑をおかけするので、お断りをすることでより少なくご迷惑をおかけしようと思いました。この手のものは、ご迷惑をおかけするとそれなら引き受けるなと言われるのですが、引き受けないとなぜ引き受けないのかと責められるやっかいな弁証法です。Žižekが言っていたように、謝罪すると「謝罪なんて不要です」となりますが、本当に謝罪が不要なわけではありません。謝罪したという行為が、それ自身を不要にするのです。

さて、ようやく『組織・コミュニティデザイン論』を脱稿しました。本当は昨年11月に終えて年度内に上梓する予定でしたが、こんなに遅れました。出版社の方も放ったらかしなので、あまり期待されていないのです。共著の杉万俊夫先生、平本毅先生、原稿いただいていたのに遅れてすみません。杉万先生、ご退官おめでとうございます。寂しくなります。本はたぶん夏までには出ると思います。

この本は、京都大学デザインスクールの教科書シリーズのひとつです。組織・コミュニティデザインというデザイン学共通科目の教科書の位置付けです。教科書と言っても誰でも書けるようなことを書くのに時間を使う余裕がないので、自分の研究の内容そのものとなっています。日本語で本を書くときは、自分の研究の集大成として書くのではなく、どうしても取りかかっている研究を一歩でも進めるための機会となってしまいます。ということで未完成の内容であり、多々問題を抱えたものとなります。自分のために書いているので、お金を払って読んでいただく方には申し訳ないです。

この本では、組織デザイン、コミュニティデザインの他に、文化のデザインという考え方を探究しています。この3つのデザイン全てにおいて、パフォーマティヴィティ(遂行性)や相互主観性を前提とした議論をしています。パフォーマティヴィティとは、社会というのは行為によって都度打ち立てられるものであり、行為が事前にある社会の中で起こっているわけではないということを意味します。つまり社会を行為の視座からよりダイナミックに捉えます。相互主観性とはある主体が離れたところからある客体を理解するというだけではなく、その主体が客体に巻き込まれ、主体が自己を提示し合う過程を意味します。

その中で文化のデザインは、その議論をさらに進めるための取り組みです。これまで議論してきたサービスのデザイン(人間脱中心設計など)もこの流れの中に位置付けられます。ここで文化というのは、日本文化というように実体化されたものではなく、「他者」との関係で相互主観的に自分を定義し、それによって文化を遂行的に提示していく動きのことを指しています。以前ブログに書きましたが、デザインの対象が文化となっていくのは必然です。というよりも、デザインはそもそも文化のデザインです。京大デザインスクールの共通科目ではこんな偏ったことを教えているのかと思われるかもしれませんが、その通りです。

鮨屋などのサービスを研究してきましたが、これらは既存の文化・伝統を参照し、一点ものを作り上げることでデザインされますので、ある意味ではデザインとしてはわかりやすいわけです(実践するのは相当の苦労があると思いますが)。そこにデザインという概念を節合していくことで、この限界を乗り越えたいという思いがあります。一点ものとしての価値だけではなく(それを利用しつつ)、新しい社会を作っていくような価値に結びつけていけるようなデザインを探究したいと思います。

そのような思いでやっています。研究環境はどんどん悪化していますが、しばらく自分だけの世界にはまって行きたいと思います。

新しい本: 文化のデザイン

その本の延長として、現在「文化のデザイン」について本を執筆中です。来年4月か5月にはできると思います。京都大学デザイン学の教科書シリーズ(共立出版)で、『組織・コミュニティデザイン論』(杉万俊夫先生、平本毅先生、松井啓之先生との共著)となります。デザインスクールの組織・コミュニティデザイン論という授業の内容を教科書にしたものです。杉万先生が40年間の研究の成果をまとめてコミュニティデザイン、平本先生には組織のデザインをお任せしています。私は文化のデザインと総論を書いています。松井先生は全体の仕切りをしていただいています。教科書とは言え、博士課程を想定したものですので、他には存在しないようなとんがった内容となっています。

なぜ「文化」なのかと思われているかもしれません。文化のデザインは、デザインの言説の次のステップとしては必然だと思います。まずは現実的なところから説明したいと思います。

現在経済的な価値というのは、商品自体では維持できなくなってきています。基本的には市場で流通してしまうと、シミュラークルの一部となり何かちっぽけなものでしかなく、特別な価値が失われる傾向があります。Boltanski and Chiapelloの議論に依拠すると、このような状況で価値を生み出すとすると、市場で取引されていないものを取り込むしかないわけです。つまり文化、芸術などです。特に芸術は経済原理と反する理論を構築し自律化してきた背景があります。

資本主義はこの段階においては完全に矛盾しています(いつもそうですが)。つまり自らが排除してきたもの(市場の外のもの)にしか、価値を生み出す源泉が存在しないというアイロニーです。現在企業がデザインに注目していますが、それは資本主義のこの段階の当然の帰結です。デザインという概念によって、資本主義にとっては本来外部性であるところの芸術の価値を取り込もうとしているのです。デザイン思考を提唱している人はこのアイロニーを理解しなければなりません。

だから今こそ文化のデザインなのです。というか、それしかいないとも言えます。企業が今後価値を生み出すとすると、何らかの形で文化のデザインに関わらざるを得ません。文化のデザインが必然であるとはそういう意味です。間違いなく、文化をうまく捉えて作り上げた企業が次の時代をリードします。逆にそれができないと、常にコスト競争にさらされるでしょう。

次に、文化のデザインがデザイン学にとって重要となる学術的な理由を説明したいと思います。デザインの言説は、他のあらゆるものと同じように近代からポスト近代への移行に悩んでいます。昔はプロダクトやグラフィックというモノのデザインで閉じた領域でしたが、その後で体験のデザイン、サービスのデザイン、言説のデザイン、社会のデザインというように広がってきました。デザインが単にモノのデザインをしていたのでは価値を維持できなくなったのです。

しかしその理由は別のところにあります。ポスト近代に入るにつれて、デザインの対象が確固としたモノではなく、何かわけわからないものになってしまったということです。つまり近代にはぎりぎり維持することのできた本質主義(背景に何か本質的な実体があるのではないかという考え方)を維持できなくなり、何か本質的なものをデザインすることができず、デザイン自体がデザインするものの意味を問わざるをえなくなりました。ここにデザイナーの不幸が始まります。つまり、デザイナーはデザインするだけではなく、デザインとは何かについて絶対に答えの出ない問いに答えなければならないのです。

私はこれは祝福すべき発展だと思います。つまり古臭い近代のようなものと手を切ることができるわけです。しかし本質主義から本当に手を切るのは至難のわざです。サービスデザインもいつまでたっても人間中心設計を捨てきれません。社会のデザインというときに、何か実体的な「システム」や「制度」のデザインに落とし込むような安易なデザインに陥ってしまうのでは意味がありません。

そこで文化のデザインです。つまり、文化という最も本質主義から離れたもの、つまりデザインできないと思われているものをデザインの対象として据えることで、本質主義から手を切ろうということです。つまり文化のデザインを掲げるのは、研究上の戦略なのです。文化のデザインができないなら、デザイナーの生きる道はないでしょう。私はデザイナーではありませんが、デザインに貢献したい思いから、意図的に文化のデザインを掲げているのです。

その内容はブログで徐々に説明していきたいと思います。

サービスデザイン特論 (博士後期課程)

3月までサバティカルですが、今年設置された博士後期課程の授業「サービスデザイン特論」を今週末2日間集中講義で実施します。この授業は私のMOOCを受講してもらった上で、サービスおよびサービスデザインについて議論するという「反転授業」です。教科書は『「闘争」としてのサービス』です... 文化のデザインについて現在執筆中の本の原稿も使いながらやります。色々試験的な試みです。

デンマークに4ヶ月おりましたが、サービスデザインについてはほとんど何も勉強していません。スミマセン(誰も期待していないとは思いますが)。たまたまLive Workの人とは会って議論しました。人間<脱>中心設計について講義をしたら好評でした(これについてはマーケティングジャーナルの論文が入手しにくいということで、短いものを今度出るサービソロジー第12号に書きました)。一方で、文化のデザインについてはかなり進展しました。『「闘争」としてのサービス』の内容を基礎として、それを発展させる新しい研究プログラムを構築するということはできたように思います。またご報告します。

先駆けて、いつものぶっとんだデザイン理論を博士課程の学生さんにぶつけます。どうなることか、楽しみです。来週はシンガポールです。

サービスは闘争か、顧客満足度か?

サービスが闘争になるのは、サービスが価値共創(value co-creation)であるとき、つまり相互主観性(inter-subjectivity)の領域でサービスが問題になるときです。客も提供者もそれ以外の人も一緒になって価値を共に創るので、そのときのサービスは相互に了解し合うという形で相互主観的に達成されています。主観性の領域ではありません。主観性とは、少し乱暴に言うと、主体が客体から分離された上で、客体を眺め、その価値を主観的に見極めるというものと考えられます(乱暴というのは、たとえば現象学の主観性ではその分離を棚に上げ知覚、行為、存在に着目するからです)。

もし「客」という主体が、「サービス」という客体の価値を判断しているとすると、実はその価値は客も一緒に共創しているので、客も客体の中に絡み込まれ、客の「価値」も問題となります。つまり客がどういう人なのかが問題となります。だからレストランで革新的な料理を食べて、「美味しい」というような表現をすると、そのような月並なことしか言えない洗練されていない人ということになります。つまり相互主観性の領域ではその人自身が絡み合っているので、主体と客体を分離できないわけです。だからその人の価値も問題となり、緊張感が生まれ、自分を証明しようとする闘争となります。

しかしながら、主体と客体が分離される一瞬というのはサービスにおいて何度も見られます。つまり客が目の前に握られた鮨を食べて本当に美味しいと思ったとすると、それは主観性の領域での価値です。この価値は共創されていないので、主体が鮨という客体に対して評価を下すことができるわけです。サービスにおいて難しいのは、共創される価値と、客体自体の価値(鮨の美味しさ)が共存するということです。病院のサービスがわかりやすいでしょう。病気を直すというのは客体としての価値であり、共創された価値ではありません。患者が病気という客体としての問題を解決する(してもらう)という価値です。

しかしすぐに考えればわかるのですが、価値共創が起こっている以上、このような主客分離は本来は存在しません。上記で「一瞬」と書いたのはそういう意味です。つまりその一瞬は主客が分離したように見えますが、次の瞬間にはその人がどういう人なのかが問題となる相互主観性の領域に置かれていることに気付きます。客が美味しいと思ったとしてそこでは終らず、すぐに美味しいと思った客のレベルが問題となります。患者が病気にどういう関係性を持つのかが問題となります。

ただそれが一瞬であるからと言って、意味がないとは言えません。なぜなら実際に食べた鮨を美味しいと思うこともサービスにおいては重要であり、病気が直ることがとても重要だからです。つまりサービスにおいては共創されない客体自体の価値というのが無視できない部分を占めるのです。もちろんこの価値は単独では存在しません。この価値にすぐに人々が絡み取られ、人々自身の価値と分離できないからです。しかしそれでも非共創的な客体自体の価値は無視できないのです。ちなみに価値共創を重視するSD Logicでは、価値が受益者にとってユニークに現象学的に決められるとなっているので、上記の二つの価値を混乱した上で、共創ではない方の価値を中心に議論しているという誤ちを犯しているわけです。

私がサービスデザインは人間<脱>中心設計でなければならないという時には、価値共創であるならばそうならざるを得ないということです(実際にサービスはそのように定義されているはずです)。サービスが高級であるとか大衆的であるとかは関係なくそうです。しかし実際にサービスをデザインするときには、たとえ一瞬であっても非共創的な価値も重要です。鮨を美味しくしなければなりませんし、病気を直すために効率的効果的にサービスを構成しなけれなりません。病院のデザインをするときに、鮨屋のように患者さんにわかりにくくしたり、患者さんを圧倒したりすることが一義的に正しいわけがありません。しかしこれは病気を直すという客体に関する非共創的な価値が重要であるからです。このときには客体をよりよくしていく人間中心設計が必要となります。サービスにおいては常に共創される価値と客体自体の非共創的価値が混在しますので、人間<脱>中心設計と人間中心設計の両方が必要となります。この二つの設計はNormanの言葉を借りれば「正反対」ですので、サービスデザインはかなり矛盾したことをしなければならないということです。

もう少しで帰国します。その前に少しだけまたフランスに行って議論してきます。

デザインとは

芸術は文化の持つ3つの意味の一つであり、今では文化というと芸術を指すほどにまでなっている。人々が芸術に何か救いを求めるという傾向がある一方で、芸術がその力を失いつつあるとも言える部分がある。芸術は社会に対して平和、愛、夢を与えるように考えられているが、もともと社会への批判である。モダニズムは社会への批判がその原動力となっている。近代モダニティ自体は個人というものの発見とその解放から始まるのだが、それと同時にその力の押さえ込みでもある。芸術としてのモダニズムは社会への批判であり、資本主義への批判という側面が強い。

しかし批判しているのは誰なのだろうか? それは社会に対して特権的な距離を取ることができるエリートなのだ。増える中産階級が資本主義の表層的な価値に喜んで同一化することに対するエリート主義的な批判なのである。だからモダニズムは一つのアイロニーと言える。つまり、自分が批判する社会の中で、批判されるべき特権的な地位にいるのだから。この欺瞞が徐々に明らかになり、近代からポスト近代に入るにつれて、芸術の衰退というような形で現れてきた。

それでも人々が芸術に拠り所を求めるのは、その批判力(システムに取り込まれない外部性)を保ちたいからだ。この社会においてほとんど人間性、創造性、そして何らかの超越的な価値(精神性)は、芸術という狭い領域に切り詰められた。本来人間の中心になるべきはずもののが外に出され、芸術として相対的自律的に存在している。それなくしては我々は生きていることを感じれない。そしてこれまで芸術を排してきた資本主義も、芸術がなければ自らを維持できないということに気付いた。企業は技術や品質だけでは維持できず、デザインを取り込み芸術という何か神秘的な外部性にすがらないと利益を上げることができない。

しかしながら、このときの芸術というのは、資本主義の中に取り込まれて飼い馴らされた、つまりその批判精神を削ぎ落された抜け殻の芸術なのだろうか? 芸術は資本主義への批判からその力を得ているのであり、それを資本主義が必要とし利用するとき、どういう形になるのだろうか? これが我々の直面する弁証法であり、安易にどちらか一方の答えに舞い戻ると失敗してしまう。

ではデザインとは何か? ひとまず、デザインとはシステム(つまり社会)の限界点としての外部性を、システムの中に節合(articulate)していく活動と定義できるのではないだろうか。デザインが「新しいもの」を生み出すと言われるとき、単に新しいだけではなくこの外部性のことを指している。「フォーム」を与えるというデザインの定義は、現在の社会に節合されていなければならないということを意味する。これが厳密にどういう意味なのかはもっと考えなければならないが、少なくとも現場に言って現場の問題を解決することではないし、単に売れるためのイノベーションを創出することでも、想像力を使って新しいアイデアを考え出すことでもないだろう。いずれにしてもスゴいデザイナーが常にやっていることだろうと思う。現在書いている本(共著)の中で練り上げていきたい。

ちなみにデザインスクールは、ここに学問(デザイン学)を打ち立てようとしている。これは学問に外部性を節合しようという試みである。学問はこれまで細分化し小さな領域に閉じこもってきた。それでは破綻すると言われ、形だけ異分野と協業するようなことでなんとかしようとしてきたが、本気でこれに取り組んだことはないのではないかと思う。そこでデザイン学では学問が自らの限界点である外部性をなんとかして節合しようとしている。デザイン学を打ち立てることはデザインでもある。

ふたたび文化とは (そして学問とは)

レイモンド・ウィリアムズによると、文化(culture)はラテン語のcolereが語源ですが、そこには「耕す」・「住む」・「敬い崇める」というような意味があります。我々は文化という概念に何らかの神聖な意味を込めますが(文化は侵してはいけないとか自分の拠り所だとか)、この語源にすでに崇めるという意味があります。これは英語のcultという言葉になっていきます。文化が何か社会を超越した意味を帯びるのはここから始まったわけです。そして、耕すということが、自然を耕すということから、精神を修練・修養するという意味になっていきます。文化概念に先行する文明化(civilization)の概念にも重なりますが、基本的には教養を身につけるとか、洗練したふるまいをするなどの意味を帯びます。

さてここで重要なのは、精神の修養というような意味での文化が政治性を帯びているということです。市民が利害を持った個人として成立してくる歴史の背景から、国家という抽象的なものの中に折り合いをつけるために、人々を形作らなければならないというイデオロギーです。このような考え方は帝国主義などと結びついているわけです(植民者を文化的に修練していくことで支配するというように)。住むという意味のcolereはラテン語のcolonus(耕作民)となり、英語のcolony (植民地)につながっていきます。余談として我々の直面する状況に飛ぶと、政治家が文化を持ち出すとき、自らを超越的な立場に位置付けた上で他者を形作るという上から目線であることが多いわけですが、これは帝国主義の芽を含んでいます。そうでなくても文化・文明化が教養とか洗練さを意味するとき、文化に優劣をつけるという前提がひそんでいるので、そもそもの考え方が教養がなく洗練されていません。

ところで現在は文化が芸術の領域に退避している観がありますが、これは社会全体が資本主義の論理によって目的合理性が支配的なロジックとして浸透するなかで、宗教が特殊なものとして外に追い出され、政治、経済、科学など他の領域が脱神秘化したため、芸術しか超越性(神秘性)を担えないからです。芸術にその負荷を全て負わせるわけですが、芸術は当然それを担い切れません。そこで芸術は社会から自らを切り離し、そのアンチテーゼとして構築していきます。ブルデューが「負けるが勝ち」のルールとして説明した世界です。つまり、現世で成功をしないこと(特に経済的利益に無頓着であること)が成功となり、むしろ苦悩の人生を歩んで死んでから評価されるというようなことが理想の芸術家像に仕立て上げられるわけです。資本主義を否定して純粋さを獲得することで、自らを差異化せざるをえないわけです。ところで最近合理性のロジックでは事業も立ち行かなくなってきており(そんなロジックではもともと事業は成り立ったことはないのですが)、デザイン思考とかデザイナーが重視されるようになってきています。ここでもデザインを神格化してそこに全ての負荷を負わせようという動きですが、当然それは本来のデザインと反します。

さてここからが本題です。私が文化のデザインを研究テーマに選ぶとき、文化を何か特別なものとして神格化しているように見えますが、それは学者のあるべき態度ではありません。むしろ文化という概念を歴史化(historicize)すること、つまり文化を神秘的なものとして受け取るのではなく、どのように文化がそのような神秘性を帯びるのかという歴史を捉えることが必要だろうと思います。つまり文化に価値があるということを研究するには、まずその文化を解体するところから始めなければならないのです。『「闘争」としてのサービス』も同じで、極端だとか偏っているとか言われますが、そもそもサービスを理解し革新するためにサービス概念を解体するという試みであり、その概念の前提から批判されても意味がないわけです。

これが学問というもののスタンス(イデオロギー)だと思いますので、博士課程の学生さんにはそのように研究するように指導しています。 単にひとつの例を挙げると、衰退する伝統産業をなんとかしたいと言う学生さんが来られることがこれまで何度かありました。このとき伝統産業を是としているわけですが、まずどのように伝統産業という概念が生まれそれが正統化され神格化されるのかを明らかにして、つまり伝統産業という概念自体を解体しなければならないというところから話しをします。本当に伝統産業をなんとかするのであれば、まず伝統産業というもの自体を解体しなければ失敗するでしょう。ただこのように指導すると、研究したいというモチベーションそのものを否定されることになるので、苦悩をもたらすようです。

ところで学問が実践に役に立つというのは厳密にはこの意味でそうなのであって、実践に役に立つようなツールを提供するからではありません。学問が実践に貢献できるのは、その実践自身を解体するということを通してということになります。

文化とは

文化というと我々に染み付いた習慣や認知のパターンのようなものだという感じで議論されますが、これではあまりに漠然としています。私の文化に関するイメージは、常に不安定な中で表象され、交渉され、歪められ、押さえ込まれているようなものという感じです。一般に日本の文化とか言った場合、日本人なら誰しも体得している均質で統一的なイメージが想定されていると思いますが、それは文化を神聖化したいという我々の欲求を投影しているだけで、文化をそのようには捉えることは不適切です。

まず文化というものが、他者との関係において初めて意味を持つということを理解する必要があります。文化は基本的には我々にとって当たり前になっていることであり、客体としてそこにあって記述できるものではありません。例えば、我々日本人が箸で食べているとき、日本の文化だと感じたり表現することはありません。もしそのように感じたり表現するときには、必ず他の文化と接しているはずです。箸をあたりまえのように使わない文化の人と話しをしているなど。文化それ自体は決して表象できないのですが、同時に我々は文化を他の文化との関係の中で表象しようとして生きています。そしてこの表象を通して文化が打ち立てられるのです。文化という実体が表象の背後にあるという本質主義が拒否されるわけです。

つまり文化とその表象には、「他者」との関係が絡み合います。我々が文化を語るとき、何か誇りのようなもの、優越感のようなものを感じていないでしょうか? 文化を持ち出すということは、他者との関係を定義する行為です。他者に対して優越するということは、他者を否定し貶めることに他なりません。そして誇りや優越感が問題になるということは、裏返せば自己が脅かされているということです。そこで何とか文化が優れていることを主張しているというわけです。逆に言うと、この優越感は劣等感を伴っています。特に文化は根源(歴史とか伝統とか)を暗示しますので、その幻想に託して自分の拠り所とするのです--もちろんそのような根源は我々の欲求を投影した代補です。このような他者を前にした感覚は文化にとってはどうでもいい付随物ではなく、むしろ文化という概念の中心をなすものです。そしてこのことを突き詰めると、文化の表象というものは、自己に対する「不安」の中で、自己を示そうとする動きだということになります。ヘーゲルに依拠してサービスは闘いであるということ(他者との相互主観的な闘いの中で自己を示すこと)と文化を結び付けて議論することの必然性がここにあります。

よく言われることですが、エスノグラフィとはある現場の文化を客観的に理解し記述することではありません。他者との関係で自己をあらためて理解することです。デザインにおいてエスノグラフィが意味を持つのは、デザインの対象となるユーザのニーズを理解するからではなく、デザイナーの自己が切り崩され、新しい自己を獲得し(ようとし)、新しい視座から世界を捉え始めることによって、革新的なデザインを導くからです。エスノグラフィは他者を表象の中に押し込めるものであり、他者を飼い慣らす政治的な行為です。エスノセントリズムを避けようとして、現場の人々が有能でありイノベーティブであることを示すような記述ほどエスノセントリックで暴力的なものです。別の社会の人について記述するとき、書き手の他者に対するイメージが写し込まれます。さらには、自分がどうありたいのかというイメージも写し込まれ、それは裏返しとして他者のイメージとなって表象されます。これは文化を表象するときには避けることができませんし、文化を議論する人は常にこの危険性と向き合わなければなりません。デザイナーがユーザを単純化してデザインする場合、そのデザイナー自身の持つ自分に関する不安と向き合っていないのです。

私は文化のデザインを掲げて研究していますが、文化なんてデザインできないと反論されることがあります。しかしそのような反論では、文化は常に表象され続けているのであって、つまり全員が日々文化をデザインしていることが忘れられています。しかし反論にはもっと重要なサブテクストがあります。文化という概念には何らかの神聖な響きがあり、それをデザインという何か軽々しいもの(見た目とか美しさとかに関わるとか思われているようなもの)と結びつけることの違和感があるということだと思います(デザインという概念が何か楽しげであることが嫉妬を生んでいるということもあるのでしょう)。我々にとって文化は神聖であり、文化に対する恐怖があります。だからそれがデザインされると言われると反論するのでしょう。しかしそれは、文化というものが本質的には他者の反照としての自己の定義に関わるからであり、我々の不安に結びついているからです。むしろだからこそ文化のデザインを議論する必要があると考えます。

このような対象にデザインを結びつけるというのは、学問としてぎりぎりのところを追求しようという挑戦なのです。同時にデザインという概念が完全に修正されなければならないということは言うまでもありません。それについてはまた議論したいと思います。

ブログではここまでしか書けませんが、こんな雑な説明では余計に反発されるかもしれません。現在まとまって書こうとしていますので、それが進めばご案内します。

能楽の起業家

先日能楽師の宇高竜成さんとランチしました。昨年TEDxでご一緒した以来です。舞台の上のイメージとは違って、気さくで素敵な方でした。私の打った翁も見ていただきました。

現在能楽は決して社会的に上り調子というわけではありません。パトロンのいなくなった社会で、かつ愛好家が増えない状況で、自ら新しいシステムを作り上げなければなりません。しかも東京が主となっている世界で、京都の芸を追求していくという難しさもあります。自主公演をやっても、定期能をやっても、どうしても赤字かうまく行ってもブレイクイーブンの世界です。大きな薪能をやっても高い報酬は見込めません。お客さんは5千円のチケットを購入したとして、シテ方が儲けているように思っているかもしれませんが、実は囃子方など多くの人々に支払いをしなければならず、自分にはほとんど残らないかマイナスになってしまうのです。

その中で若手の能楽師は様々な試みをされています。一般の人に能楽をわかってもらおうというワークショップと呼ばれるようなものは一巡し、これからは本当の能の面白さを知ってもらう取り組みが必要とのことです。クラシック音楽のマーケティングや海外の芸能のことなど勉強されて、様々なアイデアを実行に移そうとされています。まさに起業家です。そんなことを悲壮感を持って取り組むのではなく、軽快に取り組んでおられる宇高さんは、本当に能がお好きなのだと感じました。

多くの人に知ってもらいたいというような上からの姿勢ではなく、社会の変化を機敏に捉え新しいイデオロギーを作っていくような文化の観点からのサービスデザインの方法が求められているように思いました。もちろん、まがいものに置き換えて流行らせるのではなく、能の本来の意味を革新していくということだろうと思います。もっとお話しして、一緒に活動したいと思いました。

文化のデザイン

現在のどの企業も(もちろんノンプロフィットも)、事業を立ち上げるには文化のデザインに取り組まなければなりません。利用者や客の潜在的な要求を掴みソリューションを提供するとか、機能ではなく感性的な美しさを作るとか、居心地がよく使いやすいものを作るとか、あっと驚くようなものを作るとか、そういうこと(だけ)では不十分です。文化を作らなければなりません。しかし文化なんてどう作るのか? これに答えるのが研究の目的です。

これまでのサービスの研究で最も重要な観点は、サービスは遂行的に文化を作り上げていて、その文化が闘争の場となっているということでした。それぞれのサービスが、あたかも当然そうであるように文化を作り上げることで価値を呈示し、一方で客がその文化と同一化しようとして何らかの自己を展開し呈示することになるわけです。文化とは空気のようにそこに存在しているわけではありません。文化は人々の存在のあり方にかかわります。人々が自らを定義し、それを交渉し、成功し失敗する中で作り上げられるのです。

文化はまず社会の変化に埋め込まれています。時代の変化を読み解き、そこに新しい文化を具体的に組み上げていく必要があります。言い方を変えると、文化のデザインは個人の心理には還元できず、社会の水準で捉えなければならないということです。サービスをテクストとして捉えるという若干古臭い議論をしてきたのは、このテクストが歴史の他のテクストを参照し変化させ呈示していくという間テクスト性を強調したいからでした。サービスデザインはテクストの実践だろうと思います。Douglas Holtの言い方だと、社会が変化する中で文化のオーソドクシー(orthodoxy)を否定し新しいイデオロギーの機会を捉え、人々がどういう自分を目指すのかというアイデンティティプロジェクトを具現化し、これまでの文化コードを埋め込みながら新しい文化を形作る必要があります。

これからは、この文化の水準で勝負できることが重要となります。この研究の内容はまた随時ご報告します。

かさね <襲>

大阪の料理屋「柏屋」のご主人松尾英明さんから新しい「襲(かさね)」をいただきました。日本の美意識である色の合せ方(襲の色目)による象徴的な表現をお菓子にしたものです。例えば、桜の季節では柳桜の緑とピンクを合わせます。それにより、柳と桜の混る春の光景が広がることになります。毎月新しい襲を作られていて、あまから手帖に載っただけで50種類以上、全てで100種類以上を作られたとのことです。

この襲は、料理の細部に重層的なストーリーを作り込まれる松尾さんらしい美意識の表現です。小さな四角の中に色が抽象的に配置されます。お菓子としてはこの絶妙な小さなかたちに表現すること、料理屋さんだからできる贅沢ですね。それを複数並べるというさらなる贅沢。一つの襲によって空間が広がり、それが複数並べられることで時間が流れ出します。

そして、一つひとつの襲にはそれぞれの意味があり、それが古来の伝統のテクストを参照しています。これらのテクストが考える暇もなく一瞬のうちに想起され、かつそれらのテクストが微妙にズラされ、伝統と季節が立体的に表現されます。しかもそれをパクっと食べろと要求される。黒文字でそれを無造作に突き刺した自分への違和感、そしてここだけでしか味わえない特徴のある様々な餡が混った味の余韻と、それを必死で識別しようとする自分、そしてそれが次第に消えていくときのぼわーっと現実に連れ戻される感覚、それらが全て一瞬のうちに通り過ぎます。

極限までシンプルにすることで、最大限の複雑さが表現できる。なんとも考え抜かれたお菓子です。

香港での出店、千里山のお店の改装、スーツを着た男性プロフェッショナルによるサービスという新しい取り組み、次の展開が読めない松尾さんですが、サービスを研究するものにとっては想像力の源泉です。

理性の狡智

サービスが根本的に矛盾であるということはすでにご紹介した通りです。つまり、サービスにおいては、顧客を満足させようとすると、顧客は満足しなくなります。この矛盾は、他でもよく見られるものの一つの派生型です。例えば、「痩せる」と謳っている商品を買って使うと多くの場合逆に太ります。それを使うと痩せた気になって気がゆるみ、結果的にまた食べてしまうからです。他には、信頼性の高い情報を提供するサービスを使うと、結果的に利用者が与えられた情報を信じてしまい、考えなくなり結果的に信頼性が失われること、情報のやりとりを効率的にするためにマトリックス組織を作りそれがうまく機能するほど、人々があえて情報を共有しようとする努力をしなくなり結果的に情報のやりとりが阻害されてしまう、などなどの事例があります。

なぜこのようなことが起こるかというと、主体が客体を見ているという主客分離の前提に立ってデザインする一方で、客体の中に主体が絡み合っているからです。サービスは客も参加して共創するわけですから、客がサービスの価値を問題とするとき、そのサービスに絡み合っている自分自身の価値もそこで問題とならざるを得ないわけです。

結果的に、特にサービスのデザインにおいて、というよりも一般的にはこのような内在性のある社会的現実のデザインにおいては、「理性の狡智」(ヘーゲル)とでも呼ばれるような事態が生じます。つまり、カエサルを殺して共和制を取り戻そうとしたその行為そのものが、カエサル(皇帝)、つまりアウグストゥスを生み出す結果となる。とりあえずヘーゲルを信じて歴史が理性的であるという前提に立つ必要はないのですが、基本的には何かの目標を達成するためには、人々はそれを「誤認」しなければならないということです。痩せるためには、太ると誤認して危機感を持つことが、結果的に痩せるという真実を打ち立てます。つまり、Zizekが言うように、誤認が真実に内在的なのです。

以前Re:public田村大さんから、夕張市の財政破綻が病院の閉鎖を余儀無くさせ医療崩壊をもたらしたこと、しかし結果的に市民が健康を意識するようになり、医療に依存しない生活を実現したことを紹介いただきました。つまり医療崩壊が医療のベストプラクティスをもたらしたわけです。もちろん現実はそんなに単純ではないということは理解しなければなりませんが、この事例は理性の狡智としてとても示唆的です。逆に一方的に人々によりよい医療を提供しようとしたのでは本当に目指した医療が実現できるのか、その努力を否定するのはとんでもない間違いですが、だからと言ってこの矛盾から目を背けるというのも間違いでしょう。主客を分離し、一方的に与えるだけのサービスでは、その目的は達成できません。

それではこのようなサービスをどのようにデザインできるのか? (とりあえず)そこでは何らかの弁証法的な矛盾をデザインしなければならないだろうと考えています。鮨屋が、かなり高い水準の知識と経験を前提とするような「文化」を構築し、ほとんどの客を否定し緊張感を感じさせることは、この矛盾を捉えギャップを作り出しているわけです。ここでは、この文化にふさわしい自分という目標が到達できない彼岸としてデザインされており、重要なのはそれに向かう「動き」そのものです。この動きがサービスであり、サービスデザインはこの動きを作り出すことです。このようなデザインは、Don Norman自身の言葉で言うならば、通常言われているような人間中心設計とは「正反対 reverse」となります。積極的に利用者の「誤認」をデザインしていかなければなりません。

以上のことを、『「闘争」としてのサービス』で書こうとしたのですが、うまく伝わらなかったかもしれません。もっとわかりやすく書かないといけないと思いますが、同時にわかりやすすぎてわかった気にならないように書くということを考えると、まだまだですね。

Montrachet 1983

モンラッシェ (Montrachet)、世界で最も偉大な白ワイン。アレクサンドル・デュマが「脱帽し、ひざまずいて飲むべし」と言ったワイン。ブルゴーニュ地方のピュリニィ・モンラッシェ村で生産される。栗とハチミツの香り、琥珀色。すっと入ってくるなめらかさに、ブランデーのような力強さ。もはや言葉では表現できないあじわい。少し前に、橋本憲一氏が秘蔵にされていた、D.R.C.(Domaine de la Romanee-Conti)の1983年モンラッシェを開ける会に参加させていただいた。

モンラッシェは白ワインではない。今まで飲んだ白ワインは一体何だったのか? そのように思わせられるワインだった。以前バタール・モンラッシェ(Batar-Montrachet)を飲んだときの衝撃と同じ、そしてさらにそれを上まわる感覚だった。モンラッシェは白ワインの中で最高の地位をしめる。つまり、他の白ワインが目指すべきもので、これこそが白ワインの本質ということになるだろう。しかし、このワインは、白ワインと呼ばれるものを越え出ている。白ワインの本質は、もはや白ワインではない。

頂点に立つものは、その自分自身のカテゴリを越え出る。そういうことはよくある。サントリー名誉チーフブレンダー輿水精一氏がブレンドしたウイスキー「瞳」も、最高峰のウイスキーだろう。しかしそれを最初に飲んだときの感想は、「これはウイスキーか?」というものであった。頂点に立つということは、そのカテゴリの中で一番美味しいということであるが、すでにそのカテゴリの中には収まらない。

しかし、そうすると他の白ワインは一体何なのか? それはモンラッシェを目指しながら到達できない劣悪品ということになるのだろうか? ピエール・ブルデューが「まがいもの」と呼んだような、モンラッシェを飲めない人が代用するものだろうか。もちろんそういう側面もなくはないだろうが、おそらくそうではないだろう。輿水氏は「角」もブレンドされていた。そして輿水氏は、「角は自分の誇りだ」という。「瞳」を作ることができる輿水氏が、「角」が自分の誇りであるとはどういうことだろうか? 角は単に最高ではない品質の安い原酒をブレンドして、その範囲内で美味しくしたというような商品ではない。角は、「毎日飲んでも美味しい」というウイスキーである。毎日飲んでも飽きずに美味しい、そのようなウイスキーを作るには天才が必要であるし、相当の努力が必要だろう。

モンラッシェのようなワインを飲んだとき、自分が試されていると感じる。自分の仕事に同じぐらいの力強さがあるのか考えさせられる。最高の仕事をすることは、自らのカテゴリを越え出ることであり、そこには基準がないし、真似する目標もない。

サービスの海外展開

さて、シンガポールで日本のオーセンティックなバーという文化を現地に持ち込んでいる金高大輝氏とお話しする機会があった。金高氏は銀座のスタアバーで10年近く修行した後、北京で出店し、その後シンガポールにD. Bespokeを開いた。伝統的な日本のスタイルのバーである。ちなみにこのバー文化はそもそも日本以外には存在しないし、誰も知らなかったものである。そこで彼は彼自身の言葉で言うと「文化を作る」仕事をしている。客には日本人はほとんどいないという。

サービスの海外展開には、文化を現地のやり方に合わせることが重要であるとか、日本の文化は魅惑をもたらすものとして付加価値となるとか言われる。このとき文化をどのように扱うのか? もし日本のバーが正解であるとして持ち込もうとすると失敗するだろう。しかし、自信を持って日本の文化を持ち込まなければ、それも失敗するだろう。その折衷案がいいのだろうか。

つまるところ、このようなサービスの異文化展開は一つの矛盾である。金高氏自身が、日本のバーというもののあり方に違和感を感じ、それを明確に否定する(だから海外に行く)。しかしながら、彼は現地に完璧に日本のバーを仕立て上げるのである(日本のバーよりも日本らしい)。この矛盾を乗り越えるには、一つの矛盾した文化を「打ち立てる」以外には方法はない。そのとき、それを打ち立てる主体は、客体に対して距離を取るのではなく、自らの行為を通して自らと客体との間の矛盾を乗り越えようとし、自分の主体を(矛盾として)打ち立てる。月並な言い方をすれば、現地で勝負をするということである。そのように作り上げられたサービスは、それがもはや日本の文化なのか、現地の文化なのか、あるいはその組み合せなのかは、どうでもいい問題である。

文化とは生活の背景にあるぼやっとしたものではなく、このように矛盾を打ち立てる行為の過程であり、主体が自己規定していく過程によって構成される。研究者が文化を対象とするとき、同じ弁証法に直面する。たとえばエスノグラフィをするとき、以上のことが賭けられている。あるものを一つの文化としてデザインするデザイナーも同様だろう。

ブリコラージュについて

この概念に対する違和感というのは、DerridaのLevi-Strauss批判にもあるように、そもそも技術者的な方法に基づいてゼロから最適に組み立てるようなものがありえないこと、つまりこのような二項対立的な差異が崩壊すること、それによりブリコラージュ概念自体が意味をなさないことに起因します。私の研究に即して言うと、この本来存在しない差異を肯定した上でブリコラージュ概念を使うということは、ブリコラージュが常に神話化された技術者的理想の否定として議論され、結果的に技術者的理想の概念を引きずってしまう傾向があるということです。ブリコラージュ概念自体に全ての負荷を負わせ、技術者的論理の夢を実現しようとしてしまうことです。例えば、ブリコルールがデザイン思考的にありあわせの物を使って技術者と同等のものを作り上げる、さらには技術者よりも素晴しいものを作ることができるというようなときに、エスノセントリズム(民族中心主義)が際立ってしまうのです。

Levi-Straussの神話分析は、神話の脱中心性を主張するものです(それが「構造」で説明される矛盾をDerridaが批判するわけですが)。実際のブリコラージュとは、完成されない、断片的で、いつまでも意味の確定しない「遊び」ですが、この遊びは全体の構造を閉じた上での安全な遊びではなく、安全性を期待しない開かれた遊びです。中心を排除しようとする言説が、実はそれをノスタルジックに求めており、そもそもない中心に代補的に中心を設定することで、現実を一定の理想にあてはめることを志向していることになります。

ブリコラージュの概念を導入したJulien Orrの研究、それに関連してナラティブによる意味形成を議論したWeickやCzarniawskaなどの研究を私が(内在的に)批判するのは、以上の理由によります。ブリコラージュにより断片をつなぎあわせてストーリーを語るというとき、それが何か一貫した(coherent)意味のある全体性(meaningful whole)を構築するように記述され、あたかも語られる物語が完成しており意味が閉じられるかのように説明されてしまいます。この問題は、ブリコラージュをブラックボックスにした上でそれに全ての仕事を押し付けただけで、実際にブリコラージュの実践自体(例えば、語ること自体)を詳細に分析していないことに起因しています。ちなみに、これが内在的な批判であるというのは、そもそもこれらの研究者が脱中心化を目指したということがあり、彼らがそれと矛盾するものを導入したことによって目指したものに到達できなかったということ、それを乗り越えることで(敬意を持って)彼らの目指したものを実現しようとしているからです。

Yamauchi, Y. (2015). Reflexive Organizing for Knowledge Sharing: An Ethnomethodological Study of Service Technicians. Journal of Management Studies, 52(6), 742–765.

サービスデザインの限界とその超克

まず一つ目の問題です。ユーザの「体験」を重視していますが、よくない体験を避けるという以上のことが語られていません。サイロによって分断されている体験を統一する、顧客の視点に立っていないデザインを排除するなどです。そもそもポジティブにどういう「体験」を目指してデザインするべきかについては語り得ません。これは人間中心設計自体の問題です。Don Normanが言うように、人間中心設計によってよいデザインや失敗しないデザインは生まれるが、”great”なデザインは生まれないということに近いかもしれません。

そもそも「体験」はサービスのデザインにおいては適切ではないと思います。その理由は、あたかも一人の人の主観的な体験が問題になっているような印象を与えるからです。一人のユーザが目の前のプロダクトを見て使用している場合は、これでもなんとか語り得たかもしれませんが、サービスとは相互主観性ですので、デザインする対象がこのような主観性では問題が起こります。シンプルに言うと、まず主観性がありそれが求める客体があるのではなく、まず相互主観性がありそれから主体が生じると捉えた方が、サービスのデザインの可能性が広がるように思います。つまり客がどういう客であるかがデザインにおいて重要となります。

次の問題は、顧客との価値共創という概念によって、ステークホルダーが参加することで折り合いをつけ、顧客のために一貫したサービスを提供するという語られ方です。統一、円滑なコミュニケーション、デザインへの愛着や所有意識などのキラキラした言葉が並ぶ一方で、矛盾、緊張などの言葉が完全に排除されています。まずどういう調和が目指されているのかが曖昧です。多様な参加者が想定されているのであれば、その間の矛盾や緊張は排除できません。また、その調和にどのように到達できるのかが説明されていません。

この調和のある共創なり参加という概念に問題があります。シンプルに言うと、多様なステークホルダー(顧客も含むとしましょう)の声を一つの声に還元するというモデルです。このような一つの声に還元したモノローグは、多様な声が独立し互いに還元することなく、緊張感を持ちながら互いに挑戦しあうダイアローグとは全く異なるモデルです。このような一つの声への還元は原理的に不可能であるだけではなく、デザインとしての魅力を失う源泉となっています。ここでもバラバラの主観性から出発し調和させようとするのではなく、声がぶつかり合う相互主観性から出発する必要があります。

我々の意図はサービスデザイン自体を批判するということではなく、サービスデザインが従来のデザインから多くの言説を引き継いだので、本来の可能性を追求する道が塞がれてしまったということがもったいないという思いです。

人間中心設計について

しかし、SDLが人間中心設計と一致するというというのは短絡すぎる結論だと思います。人間中心設計はやはり「中心」をどこにどのように定義するのかという点で、何らかの基礎付けを前提としているように見えますが(実践している方々はそうでない人が多いと思いますが理論としてという意味です)、SDLの議論の前提はそのような基礎付けを排除しようとする動きがその根本にあると思います(もちろん完全にそれに成功しているわけではありませんが)。

SDLは置いておいて、私はサービスの領域に関しては(実はサービスに限らないのですが)、人間中心設計という考え方では問題があるように思います。Don Normanがエモーショナル・デザインという言葉を用いて、わかりやすさ、ストレスのなさ、ユーザのエンパワーメントなどを根本原理とする人間中心設計を否定して、その「正反対」のアプローチを説いたことが示唆的なように思います。例えば、サービスでは顧客にわかりやすいとその価値を毀損します。京都の料理屋で軸がかかっていますが、これは完全に読めないことが重要です。鮨屋ではメニュー表を置きません。客を(弁証法的に)否定することがサービスにとって重要なのです。もちろん客は馬鹿にされたり、いじめられているわけではありませんし、たんにわかりにくくするということでもありません。こう言ってよければ、客を脱-中心化するということです。

この弁証法的な緊張感のある価値というのは、Normanのいう内省レベルとは異なります。敷居の高いサービスを利用するときの自己イメージやプライドを強調する議論があります。そのような高い敷居を越えることができるという自己イメージです。しかし、実際は真剣にサービスに対峙する対等なもの同士の間のせめぎ合いと捉えるべきでしょう(もちろん自己イメージは重要だと思いますが、それが原理となっているとは言えないという意味です)。サービスとその受益者を主客分離をして心理学的に考察した場合は、自己イメージというような議論になるのだろうと思いますが、この場合のサービスの価値はやはり相互行為であり、相互主観性にあるでしょう。

このあたりについては拙書のサービスデザインところで書きましたが、現在さらに佐藤くんと論文を書いていますので、まとまったらご報告したいと思います。IDEOの話しからNormanの話しにすりかわってしまいましたが、人間中心設計の理論については議論の余地があると思います。私はIDEOに詳しいわけでも、人間中心設計の専門家でもないので、色々な方々と議論したいところです。

パクる、引用する

テクスト自体が創造性の成果物であり、それ自体に価値があり、それを使用するためには、クレジットという形でリターンを与えるということは、多少の誤解を含んでいる。我々が引用するとき、テクストを「文章」として引用しているのではない(ちなみにテクストは文字だけではなく、あらゆる記号を含む)。我々が例えばニーチェを引用するとき、ニーチェその人を引用している。つまり、その人の考えたこと、生きたこと、その理論の全体を引用している。

そして、ニーチェその人をその時点でそのテクストでもって引用するとき、我々はニーチェだけを引用しているのではない。そこでなぜ他の人を引用しなかったのか、なぜニーチェでなければならないのか、これが問題となる。さらには、ニーチェ自体も他の人を引用しているのであり、その全体が問題となる。さらには、ニーチェがその後の研究者によって議論されており、そのテクストも非明示的に引用されることになる。その意味において、明示的には引用されてはいないが、他のものも引用されているのである。

我々が引用するとき、引用されたものはそのままの形でコピーされるのではない。まず、引用されたものは、肯定されるだけではなく、必ず否定される契機を含んでいる。パロディはその一つの典型だろう。一つのテクストをその場所から引きはがし、別のテクストの中に入れるだけでも、そのテクストを変容させることになる。実際に文章の場合はそのままコピーすることもあれば、カタチを変えて暗黙の形で引用されることもある。また、引用するということは、引用している人のパフォーマンスでもあり、その時点でそれを引用するという特定の自分、自分の理論を表現している。つまり、引用されたテクストには新しい意味が与えられて、利用される。ちなみに、そのテクストを読むという行為も同じように、テクストを利用し、否定し、テクストを作り出す行為である。

つまり、我々がテクストを引用するとき、歴史を引用している。自分が歴史を特定の形で切り出し、歴史を構成した上で、自らのテクストをその歴史の中に特定の形で位置付ける。引用するということは、自らがそこで歴史を作るということである。そこで学問がまずあって引用とはクレジットを明確にするというだけの問題ではなく、引用自体が学問そのものであると考えなければならない。デザインも同じである。歴史から離れた作品というのがあるだろうか。学問にしてもデザインにしても、この場のこの歴史を捉えなければならない。ただ面白いとか、単にキレイというものではないだろう。

新しい創造的な仕事をするというとき、必ず既存のテクストのネットワークに組込まれ、それを革新する。このことはただ既存のアイデアを利用しているだけとして、学問やデザインの創造性を貶めることではない。むしろ、学問やデザインの対象が、単に作り出されたモノを越え出て、歴史に及ぶという意味において、もっと大きな創造性を示唆している。つまり、学者もデザイナーも歴史を作っているのであって、文字や記号を作っているのではない。創造性とは面白いことを考えることではない。

つまり、問題はデザイナーが何かを引用なり参照したとして、そこでどういう歴史を作っているのかということである。Brilloの箱を引用するというシンプルなデザインが、一つの歴史であるということもありうる。ただアイデアを借用しただけなのか、あるいはそのアイデアを乗り越えることができたのか、それによってどれだけ歴史を捉え、新しい歴史を作り出したのか、これが問題である。パクるということは問題外だが、全く引用なくゼロから「創造的に」作り上げたものは面白くないだろう。

(という上記の文章もかなりの引用を含んでいる。詳細は拙書に…)

小川治兵衛、清風荘、デザイン

西園寺公望別邸を京都帝国大学に寄贈されたもの。吉田キャンパスから歩いて3分程度のところにある。西園寺公望はもともと徳大寺家の子息であり、その弟は住友財閥に養子として入る。西園寺公望の他の邸宅と同じように住友が建てたもので、死後住友の所蔵となっていたものを京大に寄贈された。最近重要文化財に指定された。この庭は7代目小川治兵衛の作である。先日、次期12代目小川治兵衛である小川勝章氏に清風荘で講演をしていただいた。鈴木博之先生の本を参考にご紹介したい。

7代目は山県有朋に依頼され、蹴上の無鄰庵の庭を作った。その後、平安神宮の庭や住友家の庭などを作った(南禅寺あたりの庭はほとんど7代目の作で、私たちの結婚式も7代目作の庭で行った)。それまでの象徴主義の庭(例えば石を何かに見立てたもの)ではなく、苔と共に芝を使い、石を伏せて、赤松だけではなく楓などの様々な木を用い、開けた自然主義の庭を作った。

どのようにこのような庭が生まれたのか? 庭のデザインも、一つの社会のデザインであり、時代の変化を捉えフォームを与える。山県有朋がなぜ自然主義の庭を求めたのか? 明治維新で社会の権力構造が変化した。山県は時の教養者たちの茶会に呼ばれて、道具の価値だけを熱心に議論する人々に違和感を感じたという。何気ないものに過剰に意味を読み込む美的判断は合わなかったのだろう。軍人でもあり新しい時代の権力者であった山県には、それらの既存の権力構造(文化貴族)に入り込めないことと同時に、それを壊したいという思いもあったのではないか。

一方で、庭という権力を誇示するようなものにこだわる。それは従来の庭よりも圧倒的な力と新しさを持っていなければならなかった。そこに7代目の天才が合わさり、花開くことになる。その時の社会で特に高価で高貴であるとされているもの(茶道での名物など)ではない材料を使い、総合的にスケールの大きな庭を作る。そこには水を使った動きが必要であり、一点に向かった庭が必要だっただろう。

それは西洋式の庭ではいけなかった。その時代は明治維新も落ち着き、日清戦争に勝利した時期である。つまり単に西洋を目指すことを乗り越え、自己のアイデンティティを強く意識した時代であり、そこには日本の伝統的文化への関係性が強く出る。しかし、そこでは同時に既存権力の基盤となっている保守的な文化の否定でもなければならない。

そしてそこに疎水の水を引き込む。疎水は水力を原動力として工場を建てるために作られた(南禅寺から銀閣寺のあたりは工場地帯になる予定だった)。しかし、工事中に水力発電の技術が実用化する。それにより疎水の支流の水は必要なくなった。それを庭に引き込み、別の形で生かしたのである。その庭はその境界を越えた世界とつながっており、閉鎖的な空間ではない。そこには常に外から入ってくる力が感じられる。東山の借景も同様であろう(山県有朋は水が東山から流れてくるようにデザインしたという)。そもそも疎水の建設を許可したのは内務卿としての山県であった。ちなみに疎水からかなり西に位置する清風荘は疎水の水は引いていない。

新しい時代のフォームは、既存の権力構造の否定を目指して探究され、そして新しい世界を現前させることで、人々の目を全く新しいところに向ける。無鄰庵の庭がなければ、従来の庭が正解であり、それ以外の考え方は否定される。この庭ができたことで新しい世界が生まれ、従来の庭が否定されうる。このような新しいスタイルを作り出すためには、既存の権力構造から距離を置いた自分のアイデンティティとそれを正当化しようとする強い意思が必要である。新しい時代のデザインは、否定から始まり、否定を積み上げて一つのポジティブな世界を構成するが、それは自分を証明しようとする過程から生まれるだろう。

以上は後付けでの説明にすぎないが、デザインの一つのあり方について考えるヒントが多いと思われる。でも考えがまとまらない。

参考文献:

鈴木博之. (2013). 庭師小川治兵衛とその時代. 東京大学出版会.