Important

真実を伝えるメディアのデザイン

学部ゼミの活動で、後期から「真実を伝えるメディアをデザインする」を始めています。テレビや新聞などの現在のメインストリームのメディアはどうしても真実(広い意味で)を伝えるということができません。真実を真実だと言って伝えると信憑性がなくなる時代ですが、特にメインストリームのメディアは真実を真実らしく伝えるしかないように思います。そこで越前屋俵太さんと一緒に、そういうメディアの可能性を探っています。俵太さんが30年弱前に…

論文の構造

31 Mar, 2019 filed in: Org Theory

ようやく新年度です。なんとか全員の博士論文の目処がつきました。すでに学位を取られた方々、おめでとうございます。論文の書き方については何度か書きましたが、こういうことを学ばずに博士号を取って修了してしまう学生さんが多いという現実に責任を感じています。下記は私の個人的な説明ですし、他の教員は違った説明をすると思います。どの教員も考えを持って指導しているので、それぞれの説明を聞いて自分なりに参考にするのがいいかと思います。ちなみに自分がきちんとできているという意味ではありません。

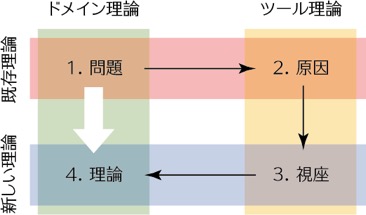

組織論という我々の領域では、論文の根幹は理論的な貢献です。何か新しいことがわかったというだけでは、論文が成立しません。次の4つのステップからなります。

組織論という我々の領域では、論文の根幹は理論的な貢献です。何か新しいことがわかったというだけでは、論文が成立しません。次の4つのステップからなります。

よい論文とは

31 Mar, 2017 filed in: Org Theory

先日三菱コンファレンスというのを京都でやりました。そこでCopenhagen Business SchoolのRobin HoltとDaniel Hjorth、BerkeleyのJim Lincoln先生に参加していただきました。RobinがOrganization StudiesのEditor-in-chiefとして、論文の書き方についてチュートリアルをしてくれました。それの内容を(全て覚えていませんので)、自分なりの言葉で共有したいと思います。

ホットドッグを作っているところは見ない方がいいとよく言いますが、論文をふるいわけ、Senior editorをアサインし、レビューを集め、意思決定していくというジャーナルの論文処理「機械」の中身を知ることは、とても勉強になりました。Org Studiesはヨーロッパ的なスタイルの研究をしている人にとってはトップジャーナルで(アメリカの研究スタイルとは相容れない伝統があります)、年間1,100本ぐらいの投稿のうち6%しか採択しないとのことです。

投稿される論文の半分ぐらいは、そもそも形式的な点で問題があり、デスクリジェクトされるらしいです。形式的な問題とはフォーマットのことではなく、リファレンスにOrg Studiesの論文が入っていない、テーマがジャーナルのミッションとズレているなどのことです。興味深いのは、米国中心のジャーナルでリジェクトされたものをそのまま出してきた場合、デスクリジェクトされることが多いらしいです。やはり一つのジャーナルに出すには、そのジャーナルに合わせる努力は必要とのことです。

論文としてよくある、2つの典型的な問題が説明されました(もっとあったかもしれません)。

つまり縦にも横にもコンパクトな論文がいいということです。この二つの条件を満たすと、どんな批判を受けても、ある程度耐えぬくことができるようになります。大きい主張になったり、ストーリーが散らばって伸びてしまっていると、ディフェンスできなくなります。

次に、よい論文とは何かという基準について、興味深い話しがありました。

経験的な分析での驚くような発見が必要なわけではありません。むしろある程度異質性のある概念が結びつけられるようなものや、一つに還元できないような複数の声がぶつかり合うような多声的な論文ということになるかもしれません。そう言えば、異質なものを闘わせるヘーゲル、二元論の真ん中を突き進むフッサール、そもそも相容れない視座を内在化したハイデガーなどの面白さはそういうものかと思います。以前に論文における批判は既存理論に内在的である必要があると説明しましたが、厳密には外部性を導入しなければならないのです(外部性を内在的な問題として構築する必要があります)。

これはかなり難しいです。既存研究で議論されている枠組みの中で議論し、それに少し付け加えるような論文は、安全かもしれませんが面白くなくなります。異質な概念を節合していくとすると、論文としてはリスキーになります。だからこそ、上記のようなコンパクトな論文を書かなければなりません。

三菱コンファレンスは三菱UFJ国際財団の支援を受けて国内経営学の若手研究者を育成するために実施しています。30年以上の歴史があります。今回は予算が半分になったため、20名程度の小さな会となりました。本来このような貴重な話しはもっと多くの方に聞いてもらいたいので、ブログに書いてみました。

ホットドッグを作っているところは見ない方がいいとよく言いますが、論文をふるいわけ、Senior editorをアサインし、レビューを集め、意思決定していくというジャーナルの論文処理「機械」の中身を知ることは、とても勉強になりました。Org Studiesはヨーロッパ的なスタイルの研究をしている人にとってはトップジャーナルで(アメリカの研究スタイルとは相容れない伝統があります)、年間1,100本ぐらいの投稿のうち6%しか採択しないとのことです。

投稿される論文の半分ぐらいは、そもそも形式的な点で問題があり、デスクリジェクトされるらしいです。形式的な問題とはフォーマットのことではなく、リファレンスにOrg Studiesの論文が入っていない、テーマがジャーナルのミッションとズレているなどのことです。興味深いのは、米国中心のジャーナルでリジェクトされたものをそのまま出してきた場合、デスクリジェクトされることが多いらしいです。やはり一つのジャーナルに出すには、そのジャーナルに合わせる努力は必要とのことです。

論文としてよくある、2つの典型的な問題が説明されました(もっとあったかもしれません)。

- まず、論文はできるだけ小さくまとまっている方がよいと言えます。多くの論文の問題は、主張が大きすぎることです。何かありとあらゆることに貢献するように書かれたもの、あるいは既存研究のある領域全体を否定するようなものは、逆に主張として弱くなってしまいます。身に覚えがあります... 小さい設定の中で主張されることで、論文の力強さが出てくるということだと思います。

- 次に、論文が終るところが、それが始まったところと同じでなければならないということです。経験的分析を経たとして、当初の問題設定に戻って議論しなければなりません。論文の後半で新しい文献が導入されるようなことがよくありますが、これは始まったところとは全く別のところで終っていることを意味します。そう言えば身に覚えがあります... 途中で別の議論を導入するということは、そもそもの問題設定に不安があるということですね。

つまり縦にも横にもコンパクトな論文がいいということです。この二つの条件を満たすと、どんな批判を受けても、ある程度耐えぬくことができるようになります。大きい主張になったり、ストーリーが散らばって伸びてしまっていると、ディフェンスできなくなります。

次に、よい論文とは何かという基準について、興味深い話しがありました。

- 面白い論文というのは、理論的なストーリー自体に何か緊張感があるようなものがいいとのことです。Robinは、Henri Gaudier-BrzeskaのTorpedo Fishという彫刻を例にして、Torpedoという無機物とFishという有機物を複合させたことによる緊張感があると面白いということです(この彫刻が手の中に入るぐらい「小さい」ということも、上記のようによい論文の条件です)。

経験的な分析での驚くような発見が必要なわけではありません。むしろある程度異質性のある概念が結びつけられるようなものや、一つに還元できないような複数の声がぶつかり合うような多声的な論文ということになるかもしれません。そう言えば、異質なものを闘わせるヘーゲル、二元論の真ん中を突き進むフッサール、そもそも相容れない視座を内在化したハイデガーなどの面白さはそういうものかと思います。以前に論文における批判は既存理論に内在的である必要があると説明しましたが、厳密には外部性を導入しなければならないのです(外部性を内在的な問題として構築する必要があります)。

これはかなり難しいです。既存研究で議論されている枠組みの中で議論し、それに少し付け加えるような論文は、安全かもしれませんが面白くなくなります。異質な概念を節合していくとすると、論文としてはリスキーになります。だからこそ、上記のようなコンパクトな論文を書かなければなりません。

三菱コンファレンスは三菱UFJ国際財団の支援を受けて国内経営学の若手研究者を育成するために実施しています。30年以上の歴史があります。今回は予算が半分になったため、20名程度の小さな会となりました。本来このような貴重な話しはもっと多くの方に聞いてもらいたいので、ブログに書いてみました。

論文にとって最も重要なこと

23 Mar, 2017 filed in: Org Theory

年度末でもあって論文にコメントをすることが多くなり、同じことを言っている自分がなんとも嫌になり、自分の考えを整理する意味でもブログに書いておきたいと思います。偉そうなことを書く柄ではないのですが、自分もずいぶん失敗してきたので、たぶん他の方にも役に立つように思います。また、これは私の専門の話しですので、他の領域では事情は異なるだろうということをご理解ください。

まず論文にとって最も大事なものは何かというと、「理論的貢献」です。既存研究と比較して、何が理論的に新しいのかを言わなければなりません。このときに陥りやすい間違いは次のような主張です。

これは既存研究に何らかの穴(gap)があり、それを埋めるという主張です。ほとんどの論文がこのような主張をしますが、これらは理論的貢献ではありません。既存研究が見落したものというのは無数にありますので、その一つを主張しても貢献にはならないのです。このような既存研究の穴を探そうとして時間を無駄にしている論文が多いです。

理論的貢献を主張するには、既存理論に「内在的な問題」を浮かび上がらせて、その問題を乗り越える「視座」を提示しなければなりません。ある理論に対して全く別の議論を横に持ってきて、それに足りないことを指摘するという外在的な批判ではなく、その理論の内部に抱え込まれている問題のことです。例えば、その理論が暗黙に置いている諸前提の中に相容れない矛盾があり、そこから導かれる議論が限定されるというような状態です。どの理論にも内在的な問題があります。それを乗り越えるために、既存研究を少しズラす視座が必要です。この視座は理論自体ではなくその前提となるものです。

既存研究を批判する(criticizeではなくcritique)ということは、既存研究がやろうとしたことが、それ自身が置く前提によって阻害されていること、そして新しい視座を提供することで既存研究が本来やろうとしたことが実現できること、これを主張することです。ですので、ある研究を批判するということは、それを否定するのではなく、逆にそれを肯定して最後まで推し進めるということです。

もし経験的分析の結果として、既存理論がカバーしていないものが得られたとすると、既存理論がそれを無視してきたと主張するのでは不十分です。そうではなくて、既存理論が「なぜ」それを無視してきたのかを問わなければなりません。既存理論が暗黙の上に置いている前提に関わります。ある前提があるために、それを議論することができなかったということを示せばいいのです。そうすると新しくどういう前提を置かないといけないのかが自然に出てきます。これが理論的貢献です。

既存研究の内在的な問題を浮かび上がらせることができれば、それで論文は9割は書けたことになります。そこから自然と、その問題をどのような視座で解決するのかを示し、経験的分析でエビデンスをもって主張し、それによって既存理論をどう一歩先に推し進めることができるのかを議論すれば論文が完成します。最初の問題が明らかでない場合、その後を力まかせで書かざるを得ず、多くの問題を導入してしまいます。ある箇所をいじると他の箇所に問題が出るという感じで、無駄な時間が過ぎていきます。

新しい概念を導入するのは、新しい視座を提示するときだけです。つまり、その概念でもって、既存研究の暗黙の前提が乗り越えられるときだけです。データを説明するためだけに新しい概念は必要ありません。ある概念を用いればこのデータを説明できると知っていたとしても、それが既存研究の内在的な問題に関連しないのであれば、そのような概念を導入してはいけません。若い(優秀な)方は概念のスープのような論文を書く傾向がありますが、それではパブリッシュできません。

リサーチクエスチョンを立てろとか、既存研究との差異は何か、何がサプライズなのかというような問いは無意味です。リサーチクエスチョンを立てるだけなら、誰でも好きにできます。リサーチクエスチョンがあるとすると、あくまで既存理論の前提にある内在的な問題のことであって、ただクエスチョンを置けばいいということではありません。既存研究との差異を経験的分析の水準で探そうとするのは時間の無駄です。重要なのは差異ではありません。サプライズはあると面白いかもしれませんが、それ自体では理論的貢献にはなりません。論文の主張はある程度「小さい」方がよく、サプライズを求めるのは建設的ではありません。

他にも気づいたことがありますので、また時間を見つけて書きたいと思います。

まず論文にとって最も大事なものは何かというと、「理論的貢献」です。既存研究と比較して、何が理論的に新しいのかを言わなければなりません。このときに陥りやすい間違いは次のような主張です。

- 既存研究は...を議論していない。

- 既存モデルを拡張して...を含める。

- 既存研究では...が説明できない。

これは既存研究に何らかの穴(gap)があり、それを埋めるという主張です。ほとんどの論文がこのような主張をしますが、これらは理論的貢献ではありません。既存研究が見落したものというのは無数にありますので、その一つを主張しても貢献にはならないのです。このような既存研究の穴を探そうとして時間を無駄にしている論文が多いです。

理論的貢献を主張するには、既存理論に「内在的な問題」を浮かび上がらせて、その問題を乗り越える「視座」を提示しなければなりません。ある理論に対して全く別の議論を横に持ってきて、それに足りないことを指摘するという外在的な批判ではなく、その理論の内部に抱え込まれている問題のことです。例えば、その理論が暗黙に置いている諸前提の中に相容れない矛盾があり、そこから導かれる議論が限定されるというような状態です。どの理論にも内在的な問題があります。それを乗り越えるために、既存研究を少しズラす視座が必要です。この視座は理論自体ではなくその前提となるものです。

既存研究を批判する(criticizeではなくcritique)ということは、既存研究がやろうとしたことが、それ自身が置く前提によって阻害されていること、そして新しい視座を提供することで既存研究が本来やろうとしたことが実現できること、これを主張することです。ですので、ある研究を批判するということは、それを否定するのではなく、逆にそれを肯定して最後まで推し進めるということです。

もし経験的分析の結果として、既存理論がカバーしていないものが得られたとすると、既存理論がそれを無視してきたと主張するのでは不十分です。そうではなくて、既存理論が「なぜ」それを無視してきたのかを問わなければなりません。既存理論が暗黙の上に置いている前提に関わります。ある前提があるために、それを議論することができなかったということを示せばいいのです。そうすると新しくどういう前提を置かないといけないのかが自然に出てきます。これが理論的貢献です。

既存研究の内在的な問題を浮かび上がらせることができれば、それで論文は9割は書けたことになります。そこから自然と、その問題をどのような視座で解決するのかを示し、経験的分析でエビデンスをもって主張し、それによって既存理論をどう一歩先に推し進めることができるのかを議論すれば論文が完成します。最初の問題が明らかでない場合、その後を力まかせで書かざるを得ず、多くの問題を導入してしまいます。ある箇所をいじると他の箇所に問題が出るという感じで、無駄な時間が過ぎていきます。

新しい概念を導入するのは、新しい視座を提示するときだけです。つまり、その概念でもって、既存研究の暗黙の前提が乗り越えられるときだけです。データを説明するためだけに新しい概念は必要ありません。ある概念を用いればこのデータを説明できると知っていたとしても、それが既存研究の内在的な問題に関連しないのであれば、そのような概念を導入してはいけません。若い(優秀な)方は概念のスープのような論文を書く傾向がありますが、それではパブリッシュできません。

リサーチクエスチョンを立てろとか、既存研究との差異は何か、何がサプライズなのかというような問いは無意味です。リサーチクエスチョンを立てるだけなら、誰でも好きにできます。リサーチクエスチョンがあるとすると、あくまで既存理論の前提にある内在的な問題のことであって、ただクエスチョンを置けばいいということではありません。既存研究との差異を経験的分析の水準で探そうとするのは時間の無駄です。重要なのは差異ではありません。サプライズはあると面白いかもしれませんが、それ自体では理論的貢献にはなりません。論文の主張はある程度「小さい」方がよく、サプライズを求めるのは建設的ではありません。

他にも気づいたことがありますので、また時間を見つけて書きたいと思います。

新しい本: 文化のデザイン

私ががらにもなくブログやFacebookを始めたのは、書いた本が売れないという悲壮な状況からでした(売れないというよりも読まれない理解されない)。版を重ねていますが...

その本の延長として、現在「文化のデザイン」について本を執筆中です。来年4月か5月にはできると思います。京都大学デザイン学の教科書シリーズ(共立出版)で、『組織・コミュニティデザイン論』(杉万俊夫先生、平本毅先生、松井啓之先生との共著)となります。デザインスクールの組織・コミュニティデザイン論という授業の内容を教科書にしたものです。杉万先生が40年間の研究の成果をまとめてコミュニティデザイン、平本先生には組織のデザインをお任せしています。私は文化のデザインと総論を書いています。松井先生は全体の仕切りをしていただいています。教科書とは言え、博士課程を想定したものですので、他には存在しないようなとんがった内容となっています。

なぜ「文化」なのかと思われているかもしれません。文化のデザインは、デザインの言説の次のステップとしては必然だと思います。まずは現実的なところから説明したいと思います。

現在経済的な価値というのは、商品自体では維持できなくなってきています。基本的には市場で流通してしまうと、シミュラークルの一部となり何かちっぽけなものでしかなく、特別な価値が失われる傾向があります。Boltanski and Chiapelloの議論に依拠すると、このような状況で価値を生み出すとすると、市場で取引されていないものを取り込むしかないわけです。つまり文化、芸術などです。特に芸術は経済原理と反する理論を構築し自律化してきた背景があります。

資本主義はこの段階においては完全に矛盾しています(いつもそうですが)。つまり自らが排除してきたもの(市場の外のもの)にしか、価値を生み出す源泉が存在しないというアイロニーです。現在企業がデザインに注目していますが、それは資本主義のこの段階の当然の帰結です。デザインという概念によって、資本主義にとっては本来外部性であるところの芸術の価値を取り込もうとしているのです。デザイン思考を提唱している人はこのアイロニーを理解しなければなりません。

だから今こそ文化のデザインなのです。というか、それしかいないとも言えます。企業が今後価値を生み出すとすると、何らかの形で文化のデザインに関わらざるを得ません。文化のデザインが必然であるとはそういう意味です。間違いなく、文化をうまく捉えて作り上げた企業が次の時代をリードします。逆にそれができないと、常にコスト競争にさらされるでしょう。

次に、文化のデザインがデザイン学にとって重要となる学術的な理由を説明したいと思います。デザインの言説は、他のあらゆるものと同じように近代からポスト近代への移行に悩んでいます。昔はプロダクトやグラフィックというモノのデザインで閉じた領域でしたが、その後で体験のデザイン、サービスのデザイン、言説のデザイン、社会のデザインというように広がってきました。デザインが単にモノのデザインをしていたのでは価値を維持できなくなったのです。

しかしその理由は別のところにあります。ポスト近代に入るにつれて、デザインの対象が確固としたモノではなく、何かわけわからないものになってしまったということです。つまり近代にはぎりぎり維持することのできた本質主義(背景に何か本質的な実体があるのではないかという考え方)を維持できなくなり、何か本質的なものをデザインすることができず、デザイン自体がデザインするものの意味を問わざるをえなくなりました。ここにデザイナーの不幸が始まります。つまり、デザイナーはデザインするだけではなく、デザインとは何かについて絶対に答えの出ない問いに答えなければならないのです。

私はこれは祝福すべき発展だと思います。つまり古臭い近代のようなものと手を切ることができるわけです。しかし本質主義から本当に手を切るのは至難のわざです。サービスデザインもいつまでたっても人間中心設計を捨てきれません。社会のデザインというときに、何か実体的な「システム」や「制度」のデザインに落とし込むような安易なデザインに陥ってしまうのでは意味がありません。

そこで文化のデザインです。つまり、文化という最も本質主義から離れたもの、つまりデザインできないと思われているものをデザインの対象として据えることで、本質主義から手を切ろうということです。つまり文化のデザインを掲げるのは、研究上の戦略なのです。文化のデザインができないなら、デザイナーの生きる道はないでしょう。私はデザイナーではありませんが、デザインに貢献したい思いから、意図的に文化のデザインを掲げているのです。

その内容はブログで徐々に説明していきたいと思います。

その本の延長として、現在「文化のデザイン」について本を執筆中です。来年4月か5月にはできると思います。京都大学デザイン学の教科書シリーズ(共立出版)で、『組織・コミュニティデザイン論』(杉万俊夫先生、平本毅先生、松井啓之先生との共著)となります。デザインスクールの組織・コミュニティデザイン論という授業の内容を教科書にしたものです。杉万先生が40年間の研究の成果をまとめてコミュニティデザイン、平本先生には組織のデザインをお任せしています。私は文化のデザインと総論を書いています。松井先生は全体の仕切りをしていただいています。教科書とは言え、博士課程を想定したものですので、他には存在しないようなとんがった内容となっています。

なぜ「文化」なのかと思われているかもしれません。文化のデザインは、デザインの言説の次のステップとしては必然だと思います。まずは現実的なところから説明したいと思います。

現在経済的な価値というのは、商品自体では維持できなくなってきています。基本的には市場で流通してしまうと、シミュラークルの一部となり何かちっぽけなものでしかなく、特別な価値が失われる傾向があります。Boltanski and Chiapelloの議論に依拠すると、このような状況で価値を生み出すとすると、市場で取引されていないものを取り込むしかないわけです。つまり文化、芸術などです。特に芸術は経済原理と反する理論を構築し自律化してきた背景があります。

資本主義はこの段階においては完全に矛盾しています(いつもそうですが)。つまり自らが排除してきたもの(市場の外のもの)にしか、価値を生み出す源泉が存在しないというアイロニーです。現在企業がデザインに注目していますが、それは資本主義のこの段階の当然の帰結です。デザインという概念によって、資本主義にとっては本来外部性であるところの芸術の価値を取り込もうとしているのです。デザイン思考を提唱している人はこのアイロニーを理解しなければなりません。

だから今こそ文化のデザインなのです。というか、それしかいないとも言えます。企業が今後価値を生み出すとすると、何らかの形で文化のデザインに関わらざるを得ません。文化のデザインが必然であるとはそういう意味です。間違いなく、文化をうまく捉えて作り上げた企業が次の時代をリードします。逆にそれができないと、常にコスト競争にさらされるでしょう。

次に、文化のデザインがデザイン学にとって重要となる学術的な理由を説明したいと思います。デザインの言説は、他のあらゆるものと同じように近代からポスト近代への移行に悩んでいます。昔はプロダクトやグラフィックというモノのデザインで閉じた領域でしたが、その後で体験のデザイン、サービスのデザイン、言説のデザイン、社会のデザインというように広がってきました。デザインが単にモノのデザインをしていたのでは価値を維持できなくなったのです。

しかしその理由は別のところにあります。ポスト近代に入るにつれて、デザインの対象が確固としたモノではなく、何かわけわからないものになってしまったということです。つまり近代にはぎりぎり維持することのできた本質主義(背景に何か本質的な実体があるのではないかという考え方)を維持できなくなり、何か本質的なものをデザインすることができず、デザイン自体がデザインするものの意味を問わざるをえなくなりました。ここにデザイナーの不幸が始まります。つまり、デザイナーはデザインするだけではなく、デザインとは何かについて絶対に答えの出ない問いに答えなければならないのです。

私はこれは祝福すべき発展だと思います。つまり古臭い近代のようなものと手を切ることができるわけです。しかし本質主義から本当に手を切るのは至難のわざです。サービスデザインもいつまでたっても人間中心設計を捨てきれません。社会のデザインというときに、何か実体的な「システム」や「制度」のデザインに落とし込むような安易なデザインに陥ってしまうのでは意味がありません。

そこで文化のデザインです。つまり、文化という最も本質主義から離れたもの、つまりデザインできないと思われているものをデザインの対象として据えることで、本質主義から手を切ろうということです。つまり文化のデザインを掲げるのは、研究上の戦略なのです。文化のデザインができないなら、デザイナーの生きる道はないでしょう。私はデザイナーではありませんが、デザインに貢献したい思いから、意図的に文化のデザインを掲げているのです。

その内容はブログで徐々に説明していきたいと思います。

サービスは闘争か、顧客満足度か?

この3ヶ月ほど、サービスが闘争であるということについてヨーロッパ各所で議論を重ねているのですが、かなり反応はいいです(米国とは違いますね)。ただやはりどういうときに闘争になり、どういうときに従来の満足度重視のサービスになるのかについて理論的な説明が必要であるという議論は避けることができません。こういう議論をするときの、私の説明をここにも紹介しておきたいと思います。これはどの場合に人間<脱>中心設計が、あるいはどの場合に人間中心設計がふさわしいのかの議論でもあります。

サービスが闘争になるのは、サービスが価値共創(value co-creation)であるとき、つまり相互主観性(inter-subjectivity)の領域でサービスが問題になるときです。客も提供者もそれ以外の人も一緒になって価値を共に創るので、そのときのサービスは相互に了解し合うという形で相互主観的に達成されています。主観性の領域ではありません。主観性とは、少し乱暴に言うと、主体が客体から分離された上で、客体を眺め、その価値を主観的に見極めるというものと考えられます(乱暴というのは、たとえば現象学の主観性ではその分離を棚に上げ知覚、行為、存在に着目するからです)。

もし「客」という主体が、「サービス」という客体の価値を判断しているとすると、実はその価値は客も一緒に共創しているので、客も客体の中に絡み込まれ、客の「価値」も問題となります。つまり客がどういう人なのかが問題となります。だからレストランで革新的な料理を食べて、「美味しい」というような表現をすると、そのような月並なことしか言えない洗練されていない人ということになります。つまり相互主観性の領域ではその人自身が絡み合っているので、主体と客体を分離できないわけです。だからその人の価値も問題となり、緊張感が生まれ、自分を証明しようとする闘争となります。

しかしながら、主体と客体が分離される一瞬というのはサービスにおいて何度も見られます。つまり客が目の前に握られた鮨を食べて本当に美味しいと思ったとすると、それは主観性の領域での価値です。この価値は共創されていないので、主体が鮨という客体に対して評価を下すことができるわけです。サービスにおいて難しいのは、共創される価値と、客体自体の価値(鮨の美味しさ)が共存するということです。病院のサービスがわかりやすいでしょう。病気を直すというのは客体としての価値であり、共創された価値ではありません。患者が病気という客体としての問題を解決する(してもらう)という価値です。

しかしすぐに考えればわかるのですが、価値共創が起こっている以上、このような主客分離は本来は存在しません。上記で「一瞬」と書いたのはそういう意味です。つまりその一瞬は主客が分離したように見えますが、次の瞬間にはその人がどういう人なのかが問題となる相互主観性の領域に置かれていることに気付きます。客が美味しいと思ったとしてそこでは終らず、すぐに美味しいと思った客のレベルが問題となります。患者が病気にどういう関係性を持つのかが問題となります。

ただそれが一瞬であるからと言って、意味がないとは言えません。なぜなら実際に食べた鮨を美味しいと思うこともサービスにおいては重要であり、病気が直ることがとても重要だからです。つまりサービスにおいては共創されない客体自体の価値というのが無視できない部分を占めるのです。もちろんこの価値は単独では存在しません。この価値にすぐに人々が絡み取られ、人々自身の価値と分離できないからです。しかしそれでも非共創的な客体自体の価値は無視できないのです。ちなみに価値共創を重視するSD Logicでは、価値が受益者にとってユニークに現象学的に決められるとなっているので、上記の二つの価値を混乱した上で、共創ではない方の価値を中心に議論しているという誤ちを犯しているわけです。

私がサービスデザインは人間<脱>中心設計でなければならないという時には、価値共創であるならばそうならざるを得ないということです(実際にサービスはそのように定義されているはずです)。サービスが高級であるとか大衆的であるとかは関係なくそうです。しかし実際にサービスをデザインするときには、たとえ一瞬であっても非共創的な価値も重要です。鮨を美味しくしなければなりませんし、病気を直すために効率的効果的にサービスを構成しなけれなりません。病院のデザインをするときに、鮨屋のように患者さんにわかりにくくしたり、患者さんを圧倒したりすることが一義的に正しいわけがありません。しかしこれは病気を直すという客体に関する非共創的な価値が重要であるからです。このときには客体をよりよくしていく人間中心設計が必要となります。サービスにおいては常に共創される価値と客体自体の非共創的価値が混在しますので、人間<脱>中心設計と人間中心設計の両方が必要となります。この二つの設計はNormanの言葉を借りれば「正反対」ですので、サービスデザインはかなり矛盾したことをしなければならないということです。

もう少しで帰国します。その前に少しだけまたフランスに行って議論してきます。

サービスが闘争になるのは、サービスが価値共創(value co-creation)であるとき、つまり相互主観性(inter-subjectivity)の領域でサービスが問題になるときです。客も提供者もそれ以外の人も一緒になって価値を共に創るので、そのときのサービスは相互に了解し合うという形で相互主観的に達成されています。主観性の領域ではありません。主観性とは、少し乱暴に言うと、主体が客体から分離された上で、客体を眺め、その価値を主観的に見極めるというものと考えられます(乱暴というのは、たとえば現象学の主観性ではその分離を棚に上げ知覚、行為、存在に着目するからです)。

もし「客」という主体が、「サービス」という客体の価値を判断しているとすると、実はその価値は客も一緒に共創しているので、客も客体の中に絡み込まれ、客の「価値」も問題となります。つまり客がどういう人なのかが問題となります。だからレストランで革新的な料理を食べて、「美味しい」というような表現をすると、そのような月並なことしか言えない洗練されていない人ということになります。つまり相互主観性の領域ではその人自身が絡み合っているので、主体と客体を分離できないわけです。だからその人の価値も問題となり、緊張感が生まれ、自分を証明しようとする闘争となります。

しかしながら、主体と客体が分離される一瞬というのはサービスにおいて何度も見られます。つまり客が目の前に握られた鮨を食べて本当に美味しいと思ったとすると、それは主観性の領域での価値です。この価値は共創されていないので、主体が鮨という客体に対して評価を下すことができるわけです。サービスにおいて難しいのは、共創される価値と、客体自体の価値(鮨の美味しさ)が共存するということです。病院のサービスがわかりやすいでしょう。病気を直すというのは客体としての価値であり、共創された価値ではありません。患者が病気という客体としての問題を解決する(してもらう)という価値です。

しかしすぐに考えればわかるのですが、価値共創が起こっている以上、このような主客分離は本来は存在しません。上記で「一瞬」と書いたのはそういう意味です。つまりその一瞬は主客が分離したように見えますが、次の瞬間にはその人がどういう人なのかが問題となる相互主観性の領域に置かれていることに気付きます。客が美味しいと思ったとしてそこでは終らず、すぐに美味しいと思った客のレベルが問題となります。患者が病気にどういう関係性を持つのかが問題となります。

ただそれが一瞬であるからと言って、意味がないとは言えません。なぜなら実際に食べた鮨を美味しいと思うこともサービスにおいては重要であり、病気が直ることがとても重要だからです。つまりサービスにおいては共創されない客体自体の価値というのが無視できない部分を占めるのです。もちろんこの価値は単独では存在しません。この価値にすぐに人々が絡み取られ、人々自身の価値と分離できないからです。しかしそれでも非共創的な客体自体の価値は無視できないのです。ちなみに価値共創を重視するSD Logicでは、価値が受益者にとってユニークに現象学的に決められるとなっているので、上記の二つの価値を混乱した上で、共創ではない方の価値を中心に議論しているという誤ちを犯しているわけです。

私がサービスデザインは人間<脱>中心設計でなければならないという時には、価値共創であるならばそうならざるを得ないということです(実際にサービスはそのように定義されているはずです)。サービスが高級であるとか大衆的であるとかは関係なくそうです。しかし実際にサービスをデザインするときには、たとえ一瞬であっても非共創的な価値も重要です。鮨を美味しくしなければなりませんし、病気を直すために効率的効果的にサービスを構成しなけれなりません。病院のデザインをするときに、鮨屋のように患者さんにわかりにくくしたり、患者さんを圧倒したりすることが一義的に正しいわけがありません。しかしこれは病気を直すという客体に関する非共創的な価値が重要であるからです。このときには客体をよりよくしていく人間中心設計が必要となります。サービスにおいては常に共創される価値と客体自体の非共創的価値が混在しますので、人間<脱>中心設計と人間中心設計の両方が必要となります。この二つの設計はNormanの言葉を借りれば「正反対」ですので、サービスデザインはかなり矛盾したことをしなければならないということです。

もう少しで帰国します。その前に少しだけまたフランスに行って議論してきます。

デザインとは

私もデザインスクールに関わり、世の中でもデザインが重要なキーワードであるが、我々はこのデザインを正確に理解する方法を持っていない。今回はデザインの芸術としての側面を考えてみよう。もちろん芸術とデザインには差異があるのだが、共通の核を持っている。

芸術は文化の持つ3つの意味の一つであり、今では文化というと芸術を指すほどにまでなっている。人々が芸術に何か救いを求めるという傾向がある一方で、芸術がその力を失いつつあるとも言える部分がある。芸術は社会に対して平和、愛、夢を与えるように考えられているが、もともと社会への批判である。モダニズムは社会への批判がその原動力となっている。近代モダニティ自体は個人というものの発見とその解放から始まるのだが、それと同時にその力の押さえ込みでもある。芸術としてのモダニズムは社会への批判であり、資本主義への批判という側面が強い。

しかし批判しているのは誰なのだろうか? それは社会に対して特権的な距離を取ることができるエリートなのだ。増える中産階級が資本主義の表層的な価値に喜んで同一化することに対するエリート主義的な批判なのである。だからモダニズムは一つのアイロニーと言える。つまり、自分が批判する社会の中で、批判されるべき特権的な地位にいるのだから。この欺瞞が徐々に明らかになり、近代からポスト近代に入るにつれて、芸術の衰退というような形で現れてきた。

それでも人々が芸術に拠り所を求めるのは、その批判力(システムに取り込まれない外部性)を保ちたいからだ。この社会においてほとんど人間性、創造性、そして何らかの超越的な価値(精神性)は、芸術という狭い領域に切り詰められた。本来人間の中心になるべきはずもののが外に出され、芸術として相対的自律的に存在している。それなくしては我々は生きていることを感じれない。そしてこれまで芸術を排してきた資本主義も、芸術がなければ自らを維持できないということに気付いた。企業は技術や品質だけでは維持できず、デザインを取り込み芸術という何か神秘的な外部性にすがらないと利益を上げることができない。

しかしながら、このときの芸術というのは、資本主義の中に取り込まれて飼い馴らされた、つまりその批判精神を削ぎ落された抜け殻の芸術なのだろうか? 芸術は資本主義への批判からその力を得ているのであり、それを資本主義が必要とし利用するとき、どういう形になるのだろうか? これが我々の直面する弁証法であり、安易にどちらか一方の答えに舞い戻ると失敗してしまう。

ではデザインとは何か? ひとまず、デザインとはシステム(つまり社会)の限界点としての外部性を、システムの中に節合(articulate)していく活動と定義できるのではないだろうか。デザインが「新しいもの」を生み出すと言われるとき、単に新しいだけではなくこの外部性のことを指している。「フォーム」を与えるというデザインの定義は、現在の社会に節合されていなければならないということを意味する。これが厳密にどういう意味なのかはもっと考えなければならないが、少なくとも現場に言って現場の問題を解決することではないし、単に売れるためのイノベーションを創出することでも、想像力を使って新しいアイデアを考え出すことでもないだろう。いずれにしてもスゴいデザイナーが常にやっていることだろうと思う。現在書いている本(共著)の中で練り上げていきたい。

ちなみにデザインスクールは、ここに学問(デザイン学)を打ち立てようとしている。これは学問に外部性を節合しようという試みである。学問はこれまで細分化し小さな領域に閉じこもってきた。それでは破綻すると言われ、形だけ異分野と協業するようなことでなんとかしようとしてきたが、本気でこれに取り組んだことはないのではないかと思う。そこでデザイン学では学問が自らの限界点である外部性をなんとかして節合しようとしている。デザイン学を打ち立てることはデザインでもある。

芸術は文化の持つ3つの意味の一つであり、今では文化というと芸術を指すほどにまでなっている。人々が芸術に何か救いを求めるという傾向がある一方で、芸術がその力を失いつつあるとも言える部分がある。芸術は社会に対して平和、愛、夢を与えるように考えられているが、もともと社会への批判である。モダニズムは社会への批判がその原動力となっている。近代モダニティ自体は個人というものの発見とその解放から始まるのだが、それと同時にその力の押さえ込みでもある。芸術としてのモダニズムは社会への批判であり、資本主義への批判という側面が強い。

しかし批判しているのは誰なのだろうか? それは社会に対して特権的な距離を取ることができるエリートなのだ。増える中産階級が資本主義の表層的な価値に喜んで同一化することに対するエリート主義的な批判なのである。だからモダニズムは一つのアイロニーと言える。つまり、自分が批判する社会の中で、批判されるべき特権的な地位にいるのだから。この欺瞞が徐々に明らかになり、近代からポスト近代に入るにつれて、芸術の衰退というような形で現れてきた。

それでも人々が芸術に拠り所を求めるのは、その批判力(システムに取り込まれない外部性)を保ちたいからだ。この社会においてほとんど人間性、創造性、そして何らかの超越的な価値(精神性)は、芸術という狭い領域に切り詰められた。本来人間の中心になるべきはずもののが外に出され、芸術として相対的自律的に存在している。それなくしては我々は生きていることを感じれない。そしてこれまで芸術を排してきた資本主義も、芸術がなければ自らを維持できないということに気付いた。企業は技術や品質だけでは維持できず、デザインを取り込み芸術という何か神秘的な外部性にすがらないと利益を上げることができない。

しかしながら、このときの芸術というのは、資本主義の中に取り込まれて飼い馴らされた、つまりその批判精神を削ぎ落された抜け殻の芸術なのだろうか? 芸術は資本主義への批判からその力を得ているのであり、それを資本主義が必要とし利用するとき、どういう形になるのだろうか? これが我々の直面する弁証法であり、安易にどちらか一方の答えに舞い戻ると失敗してしまう。

ではデザインとは何か? ひとまず、デザインとはシステム(つまり社会)の限界点としての外部性を、システムの中に節合(articulate)していく活動と定義できるのではないだろうか。デザインが「新しいもの」を生み出すと言われるとき、単に新しいだけではなくこの外部性のことを指している。「フォーム」を与えるというデザインの定義は、現在の社会に節合されていなければならないということを意味する。これが厳密にどういう意味なのかはもっと考えなければならないが、少なくとも現場に言って現場の問題を解決することではないし、単に売れるためのイノベーションを創出することでも、想像力を使って新しいアイデアを考え出すことでもないだろう。いずれにしてもスゴいデザイナーが常にやっていることだろうと思う。現在書いている本(共著)の中で練り上げていきたい。

ちなみにデザインスクールは、ここに学問(デザイン学)を打ち立てようとしている。これは学問に外部性を節合しようという試みである。学問はこれまで細分化し小さな領域に閉じこもってきた。それでは破綻すると言われ、形だけ異分野と協業するようなことでなんとかしようとしてきたが、本気でこれに取り組んだことはないのではないかと思う。そこでデザイン学では学問が自らの限界点である外部性をなんとかして節合しようとしている。デザイン学を打ち立てることはデザインでもある。

ふたたび文化とは (そして学問とは)

先日「文化」について書きましたが、今日は別の観点から文化を議論したいと思います。それを題材に、最近書いてきた博士学生の指導の問題についても説明したいと思います。

レイモンド・ウィリアムズによると、文化(culture)はラテン語のcolereが語源ですが、そこには「耕す」・「住む」・「敬い崇める」というような意味があります。我々は文化という概念に何らかの神聖な意味を込めますが(文化は侵してはいけないとか自分の拠り所だとか)、この語源にすでに崇めるという意味があります。これは英語のcultという言葉になっていきます。文化が何か社会を超越した意味を帯びるのはここから始まったわけです。そして、耕すということが、自然を耕すということから、精神を修練・修養するという意味になっていきます。文化概念に先行する文明化(civilization)の概念にも重なりますが、基本的には教養を身につけるとか、洗練したふるまいをするなどの意味を帯びます。

さてここで重要なのは、精神の修養というような意味での文化が政治性を帯びているということです。市民が利害を持った個人として成立してくる歴史の背景から、国家という抽象的なものの中に折り合いをつけるために、人々を形作らなければならないというイデオロギーです。このような考え方は帝国主義などと結びついているわけです(植民者を文化的に修練していくことで支配するというように)。住むという意味のcolereはラテン語のcolonus(耕作民)となり、英語のcolony (植民地)につながっていきます。余談として我々の直面する状況に飛ぶと、政治家が文化を持ち出すとき、自らを超越的な立場に位置付けた上で他者を形作るという上から目線であることが多いわけですが、これは帝国主義の芽を含んでいます。そうでなくても文化・文明化が教養とか洗練さを意味するとき、文化に優劣をつけるという前提がひそんでいるので、そもそもの考え方が教養がなく洗練されていません。

ところで現在は文化が芸術の領域に退避している観がありますが、これは社会全体が資本主義の論理によって目的合理性が支配的なロジックとして浸透するなかで、宗教が特殊なものとして外に追い出され、政治、経済、科学など他の領域が脱神秘化したため、芸術しか超越性(神秘性)を担えないからです。芸術にその負荷を全て負わせるわけですが、芸術は当然それを担い切れません。そこで芸術は社会から自らを切り離し、そのアンチテーゼとして構築していきます。ブルデューが「負けるが勝ち」のルールとして説明した世界です。つまり、現世で成功をしないこと(特に経済的利益に無頓着であること)が成功となり、むしろ苦悩の人生を歩んで死んでから評価されるというようなことが理想の芸術家像に仕立て上げられるわけです。資本主義を否定して純粋さを獲得することで、自らを差異化せざるをえないわけです。ところで最近合理性のロジックでは事業も立ち行かなくなってきており(そんなロジックではもともと事業は成り立ったことはないのですが)、デザイン思考とかデザイナーが重視されるようになってきています。ここでもデザインを神格化してそこに全ての負荷を負わせようという動きですが、当然それは本来のデザインと反します。

さてここからが本題です。私が文化のデザインを研究テーマに選ぶとき、文化を何か特別なものとして神格化しているように見えますが、それは学者のあるべき態度ではありません。むしろ文化という概念を歴史化(historicize)すること、つまり文化を神秘的なものとして受け取るのではなく、どのように文化がそのような神秘性を帯びるのかという歴史を捉えることが必要だろうと思います。つまり文化に価値があるということを研究するには、まずその文化を解体するところから始めなければならないのです。『「闘争」としてのサービス』も同じで、極端だとか偏っているとか言われますが、そもそもサービスを理解し革新するためにサービス概念を解体するという試みであり、その概念の前提から批判されても意味がないわけです。

これが学問というもののスタンス(イデオロギー)だと思いますので、博士課程の学生さんにはそのように研究するように指導しています。 単にひとつの例を挙げると、衰退する伝統産業をなんとかしたいと言う学生さんが来られることがこれまで何度かありました。このとき伝統産業を是としているわけですが、まずどのように伝統産業という概念が生まれそれが正統化され神格化されるのかを明らかにして、つまり伝統産業という概念自体を解体しなければならないというところから話しをします。本当に伝統産業をなんとかするのであれば、まず伝統産業というもの自体を解体しなければ失敗するでしょう。ただこのように指導すると、研究したいというモチベーションそのものを否定されることになるので、苦悩をもたらすようです。

ところで学問が実践に役に立つというのは厳密にはこの意味でそうなのであって、実践に役に立つようなツールを提供するからではありません。学問が実践に貢献できるのは、その実践自身を解体するということを通してということになります。

レイモンド・ウィリアムズによると、文化(culture)はラテン語のcolereが語源ですが、そこには「耕す」・「住む」・「敬い崇める」というような意味があります。我々は文化という概念に何らかの神聖な意味を込めますが(文化は侵してはいけないとか自分の拠り所だとか)、この語源にすでに崇めるという意味があります。これは英語のcultという言葉になっていきます。文化が何か社会を超越した意味を帯びるのはここから始まったわけです。そして、耕すということが、自然を耕すということから、精神を修練・修養するという意味になっていきます。文化概念に先行する文明化(civilization)の概念にも重なりますが、基本的には教養を身につけるとか、洗練したふるまいをするなどの意味を帯びます。

さてここで重要なのは、精神の修養というような意味での文化が政治性を帯びているということです。市民が利害を持った個人として成立してくる歴史の背景から、国家という抽象的なものの中に折り合いをつけるために、人々を形作らなければならないというイデオロギーです。このような考え方は帝国主義などと結びついているわけです(植民者を文化的に修練していくことで支配するというように)。住むという意味のcolereはラテン語のcolonus(耕作民)となり、英語のcolony (植民地)につながっていきます。余談として我々の直面する状況に飛ぶと、政治家が文化を持ち出すとき、自らを超越的な立場に位置付けた上で他者を形作るという上から目線であることが多いわけですが、これは帝国主義の芽を含んでいます。そうでなくても文化・文明化が教養とか洗練さを意味するとき、文化に優劣をつけるという前提がひそんでいるので、そもそもの考え方が教養がなく洗練されていません。

ところで現在は文化が芸術の領域に退避している観がありますが、これは社会全体が資本主義の論理によって目的合理性が支配的なロジックとして浸透するなかで、宗教が特殊なものとして外に追い出され、政治、経済、科学など他の領域が脱神秘化したため、芸術しか超越性(神秘性)を担えないからです。芸術にその負荷を全て負わせるわけですが、芸術は当然それを担い切れません。そこで芸術は社会から自らを切り離し、そのアンチテーゼとして構築していきます。ブルデューが「負けるが勝ち」のルールとして説明した世界です。つまり、現世で成功をしないこと(特に経済的利益に無頓着であること)が成功となり、むしろ苦悩の人生を歩んで死んでから評価されるというようなことが理想の芸術家像に仕立て上げられるわけです。資本主義を否定して純粋さを獲得することで、自らを差異化せざるをえないわけです。ところで最近合理性のロジックでは事業も立ち行かなくなってきており(そんなロジックではもともと事業は成り立ったことはないのですが)、デザイン思考とかデザイナーが重視されるようになってきています。ここでもデザインを神格化してそこに全ての負荷を負わせようという動きですが、当然それは本来のデザインと反します。

さてここからが本題です。私が文化のデザインを研究テーマに選ぶとき、文化を何か特別なものとして神格化しているように見えますが、それは学者のあるべき態度ではありません。むしろ文化という概念を歴史化(historicize)すること、つまり文化を神秘的なものとして受け取るのではなく、どのように文化がそのような神秘性を帯びるのかという歴史を捉えることが必要だろうと思います。つまり文化に価値があるということを研究するには、まずその文化を解体するところから始めなければならないのです。『「闘争」としてのサービス』も同じで、極端だとか偏っているとか言われますが、そもそもサービスを理解し革新するためにサービス概念を解体するという試みであり、その概念の前提から批判されても意味がないわけです。

これが学問というもののスタンス(イデオロギー)だと思いますので、博士課程の学生さんにはそのように研究するように指導しています。 単にひとつの例を挙げると、衰退する伝統産業をなんとかしたいと言う学生さんが来られることがこれまで何度かありました。このとき伝統産業を是としているわけですが、まずどのように伝統産業という概念が生まれそれが正統化され神格化されるのかを明らかにして、つまり伝統産業という概念自体を解体しなければならないというところから話しをします。本当に伝統産業をなんとかするのであれば、まず伝統産業というもの自体を解体しなければ失敗するでしょう。ただこのように指導すると、研究したいというモチベーションそのものを否定されることになるので、苦悩をもたらすようです。

ところで学問が実践に役に立つというのは厳密にはこの意味でそうなのであって、実践に役に立つようなツールを提供するからではありません。学問が実践に貢献できるのは、その実践自身を解体するということを通してということになります。

文化とは

文化をキーワードにして活動しているのですが、話しが噛み合わないことが多々あります。サービスは文化のゲームですし、グローバル展開において異文化間コミュニケーションが重要とされ、デザインでもエスノグラフィ(民族誌)が持ち出されますが、文化というものがあまりきちんと議論されていないように思います。私のイメージを説明したいと思います。

文化というと我々に染み付いた習慣や認知のパターンのようなものだという感じで議論されますが、これではあまりに漠然としています。私の文化に関するイメージは、常に不安定な中で表象され、交渉され、歪められ、押さえ込まれているようなものという感じです。一般に日本の文化とか言った場合、日本人なら誰しも体得している均質で統一的なイメージが想定されていると思いますが、それは文化を神聖化したいという我々の欲求を投影しているだけで、文化をそのようには捉えることは不適切です。

まず文化というものが、他者との関係において初めて意味を持つということを理解する必要があります。文化は基本的には我々にとって当たり前になっていることであり、客体としてそこにあって記述できるものではありません。例えば、我々日本人が箸で食べているとき、日本の文化だと感じたり表現することはありません。もしそのように感じたり表現するときには、必ず他の文化と接しているはずです。箸をあたりまえのように使わない文化の人と話しをしているなど。文化それ自体は決して表象できないのですが、同時に我々は文化を他の文化との関係の中で表象しようとして生きています。そしてこの表象を通して文化が打ち立てられるのです。文化という実体が表象の背後にあるという本質主義が拒否されるわけです。

つまり文化とその表象には、「他者」との関係が絡み合います。我々が文化を語るとき、何か誇りのようなもの、優越感のようなものを感じていないでしょうか? 文化を持ち出すということは、他者との関係を定義する行為です。他者に対して優越するということは、他者を否定し貶めることに他なりません。そして誇りや優越感が問題になるということは、裏返せば自己が脅かされているということです。そこで何とか文化が優れていることを主張しているというわけです。逆に言うと、この優越感は劣等感を伴っています。特に文化は根源(歴史とか伝統とか)を暗示しますので、その幻想に託して自分の拠り所とするのです--もちろんそのような根源は我々の欲求を投影した代補です。このような他者を前にした感覚は文化にとってはどうでもいい付随物ではなく、むしろ文化という概念の中心をなすものです。そしてこのことを突き詰めると、文化の表象というものは、自己に対する「不安」の中で、自己を示そうとする動きだということになります。ヘーゲルに依拠してサービスは闘いであるということ(他者との相互主観的な闘いの中で自己を示すこと)と文化を結び付けて議論することの必然性がここにあります。

よく言われることですが、エスノグラフィとはある現場の文化を客観的に理解し記述することではありません。他者との関係で自己をあらためて理解することです。デザインにおいてエスノグラフィが意味を持つのは、デザインの対象となるユーザのニーズを理解するからではなく、デザイナーの自己が切り崩され、新しい自己を獲得し(ようとし)、新しい視座から世界を捉え始めることによって、革新的なデザインを導くからです。エスノグラフィは他者を表象の中に押し込めるものであり、他者を飼い慣らす政治的な行為です。エスノセントリズムを避けようとして、現場の人々が有能でありイノベーティブであることを示すような記述ほどエスノセントリックで暴力的なものです。別の社会の人について記述するとき、書き手の他者に対するイメージが写し込まれます。さらには、自分がどうありたいのかというイメージも写し込まれ、それは裏返しとして他者のイメージとなって表象されます。これは文化を表象するときには避けることができませんし、文化を議論する人は常にこの危険性と向き合わなければなりません。デザイナーがユーザを単純化してデザインする場合、そのデザイナー自身の持つ自分に関する不安と向き合っていないのです。

私は文化のデザインを掲げて研究していますが、文化なんてデザインできないと反論されることがあります。しかしそのような反論では、文化は常に表象され続けているのであって、つまり全員が日々文化をデザインしていることが忘れられています。しかし反論にはもっと重要なサブテクストがあります。文化という概念には何らかの神聖な響きがあり、それをデザインという何か軽々しいもの(見た目とか美しさとかに関わるとか思われているようなもの)と結びつけることの違和感があるということだと思います(デザインという概念が何か楽しげであることが嫉妬を生んでいるということもあるのでしょう)。我々にとって文化は神聖であり、文化に対する恐怖があります。だからそれがデザインされると言われると反論するのでしょう。しかしそれは、文化というものが本質的には他者の反照としての自己の定義に関わるからであり、我々の不安に結びついているからです。むしろだからこそ文化のデザインを議論する必要があると考えます。

このような対象にデザインを結びつけるというのは、学問としてぎりぎりのところを追求しようという挑戦なのです。同時にデザインという概念が完全に修正されなければならないということは言うまでもありません。それについてはまた議論したいと思います。

ブログではここまでしか書けませんが、こんな雑な説明では余計に反発されるかもしれません。現在まとまって書こうとしていますので、それが進めばご案内します。

文化というと我々に染み付いた習慣や認知のパターンのようなものだという感じで議論されますが、これではあまりに漠然としています。私の文化に関するイメージは、常に不安定な中で表象され、交渉され、歪められ、押さえ込まれているようなものという感じです。一般に日本の文化とか言った場合、日本人なら誰しも体得している均質で統一的なイメージが想定されていると思いますが、それは文化を神聖化したいという我々の欲求を投影しているだけで、文化をそのようには捉えることは不適切です。

まず文化というものが、他者との関係において初めて意味を持つということを理解する必要があります。文化は基本的には我々にとって当たり前になっていることであり、客体としてそこにあって記述できるものではありません。例えば、我々日本人が箸で食べているとき、日本の文化だと感じたり表現することはありません。もしそのように感じたり表現するときには、必ず他の文化と接しているはずです。箸をあたりまえのように使わない文化の人と話しをしているなど。文化それ自体は決して表象できないのですが、同時に我々は文化を他の文化との関係の中で表象しようとして生きています。そしてこの表象を通して文化が打ち立てられるのです。文化という実体が表象の背後にあるという本質主義が拒否されるわけです。

つまり文化とその表象には、「他者」との関係が絡み合います。我々が文化を語るとき、何か誇りのようなもの、優越感のようなものを感じていないでしょうか? 文化を持ち出すということは、他者との関係を定義する行為です。他者に対して優越するということは、他者を否定し貶めることに他なりません。そして誇りや優越感が問題になるということは、裏返せば自己が脅かされているということです。そこで何とか文化が優れていることを主張しているというわけです。逆に言うと、この優越感は劣等感を伴っています。特に文化は根源(歴史とか伝統とか)を暗示しますので、その幻想に託して自分の拠り所とするのです--もちろんそのような根源は我々の欲求を投影した代補です。このような他者を前にした感覚は文化にとってはどうでもいい付随物ではなく、むしろ文化という概念の中心をなすものです。そしてこのことを突き詰めると、文化の表象というものは、自己に対する「不安」の中で、自己を示そうとする動きだということになります。ヘーゲルに依拠してサービスは闘いであるということ(他者との相互主観的な闘いの中で自己を示すこと)と文化を結び付けて議論することの必然性がここにあります。

よく言われることですが、エスノグラフィとはある現場の文化を客観的に理解し記述することではありません。他者との関係で自己をあらためて理解することです。デザインにおいてエスノグラフィが意味を持つのは、デザインの対象となるユーザのニーズを理解するからではなく、デザイナーの自己が切り崩され、新しい自己を獲得し(ようとし)、新しい視座から世界を捉え始めることによって、革新的なデザインを導くからです。エスノグラフィは他者を表象の中に押し込めるものであり、他者を飼い慣らす政治的な行為です。エスノセントリズムを避けようとして、現場の人々が有能でありイノベーティブであることを示すような記述ほどエスノセントリックで暴力的なものです。別の社会の人について記述するとき、書き手の他者に対するイメージが写し込まれます。さらには、自分がどうありたいのかというイメージも写し込まれ、それは裏返しとして他者のイメージとなって表象されます。これは文化を表象するときには避けることができませんし、文化を議論する人は常にこの危険性と向き合わなければなりません。デザイナーがユーザを単純化してデザインする場合、そのデザイナー自身の持つ自分に関する不安と向き合っていないのです。

私は文化のデザインを掲げて研究していますが、文化なんてデザインできないと反論されることがあります。しかしそのような反論では、文化は常に表象され続けているのであって、つまり全員が日々文化をデザインしていることが忘れられています。しかし反論にはもっと重要なサブテクストがあります。文化という概念には何らかの神聖な響きがあり、それをデザインという何か軽々しいもの(見た目とか美しさとかに関わるとか思われているようなもの)と結びつけることの違和感があるということだと思います(デザインという概念が何か楽しげであることが嫉妬を生んでいるということもあるのでしょう)。我々にとって文化は神聖であり、文化に対する恐怖があります。だからそれがデザインされると言われると反論するのでしょう。しかしそれは、文化というものが本質的には他者の反照としての自己の定義に関わるからであり、我々の不安に結びついているからです。むしろだからこそ文化のデザインを議論する必要があると考えます。

このような対象にデザインを結びつけるというのは、学問としてぎりぎりのところを追求しようという挑戦なのです。同時にデザインという概念が完全に修正されなければならないということは言うまでもありません。それについてはまた議論したいと思います。

ブログではここまでしか書けませんが、こんな雑な説明では余計に反発されるかもしれません。現在まとまって書こうとしていますので、それが進めばご案内します。

ホスピタリティとは

京都大学経営管理大学院は、従来からサービスの研究・教育を進めていますが、今年度から経産省のプログラムでホスピタリティの教育プログラム(インテグレイティド・ホスピタリティ教育プログラムの開発)を開発することになっています。その中でなぜか「異文化間コミュニケーション論」という授業が割り当てられました(この意味は最後に書きます)。

ホスピタリティ(歓待)は、単に他者を迎え入れることです。このことは社会の根底にある問題を指し示しています。他者の存在は、人にとっては根源的な意味を持ちます。人にとって他者は絶対的な外部性であり(自分のコントロールを越えたもの)、不安の源泉であり、かつ聖なるものです(宗教的意味ではなく)。そしてそれに自らを開き、無条件に(つまり見返りを求めず、名前を聞くことなく)迎え入れること。これは人間の倫理の始まりでもあります。現在の社会にはこのホスピタリティという概念が失われています。外国人に、移民に、異教徒に、同性愛者に対して… 受入れるのではなく、拒否をして自分の家を守ることだけが問題となります。イマニュエル・カントがホスピタリティを永久平和の基礎に置いたことが思い出されます。

ホスピタリティは歴史上、世界中のどの文化にも見られる営みです。不意に外からやってきたよくわからない他者を受入れもてなすこと。そのよくわからない他者を庇護し、精一杯の食べ物と飲み物でもてなし、自らの家族までも差し出し(不快にさせたらすみません)、去るときには贈物を与えること。自分たちを殺戮しにきたコルテスをもてなし、金庫を開き財宝を差し出すこと。なぜそのようなことが起こるのか? まず他者が神の化身であり、あるいは神から使わされたものであること、つまり見知らぬ他者が聖なるものであることを理解する必要があります。他者を迎え入れるということは、絶対的な存在を前に自らを無化することなのです。おもてなしやホスピタリティの逸話では、客を迎える人は貧しい設定となっているものが多いです。

一方でこのような無条件に見えるホスピタリティは、神への恐れから生じるのであり、時には贈物(イサクなど)をもらうのであれば、見返りを求めていることに他なりません。宗教的な意味がないとしても、他者の外部性がそのまま聖なるものとして妥当します。デリダが言うように、ホスピタリティの絶対的な唯一無二の掟(無条件にもてなすこと)と、実際にホスピタリティを命令する諸々の条件付の法(異邦人の権利などの法)には絶対的な矛盾があります。法の命令に従ったホスピタリティは、義務に従ったという意味で無条件の絶対的なホスピタリティではなく、何かを期待した、あるいは止むを得ずしている、つまり見返りや処罰を前提としたホスピタリティなのです。だからデリダは本来のホスピタリティは不可能であると言い、Pas d’hospitalité、つまり「歓待の歩み(pas)」=「歓待はない(pas)」と主張するのです。

つまり、永久平和の基礎となるホスピタリティやサービスで重視されるホスピタリティは、一般的に考えられているように、単に美しい営みではありません。カントが明記したように、ホスピタリティは「人間愛」の問題ではありません。そんなあやうい概念は学者の主張するものではありません。ホスピタリティは恐怖であり、不安であり、卑屈さであり、緊張感であり、矛盾であり、闘いなのです。ホスピタリティの語源が、ラテン語のhospesであり、見知らぬもの、敵としてのhostisあるいはhostilis、そして力としてのpetsに結びついていることは以前述べた通りです(デリダの議論ですが、もともとはバンヴェニストです)。

私はここから、自分の経験的研究と結びつけて、サービスやおもてなしは闘いであると主張しました。その意味は、相互主観的な承認をめぐる闘争であり、弁証法的な自己の超克と生成であるということです。闘いのないホスピタリティは、他者を自らの世界に従属させ、他者の他者性を剥ぎ取っているのであり、もはやホスピタリティではありません。Réne Schérerが示したように、ホスピタリティとは他者を迎え入れることでありながら、その他者に迎えられることであり、自分を他者として生成することです。外部性としての聖なる他者と向き合い、自らが自らにとっての他者となること、これがホスピタリティなのです。

このホスピタリティが、現在の社会において、サービスという経済的な交換の関係においてどのような意味を持つのか? これを考え抜かなければなりません。上記のような根源的なホスピタリティは古代の文化であり、古代ですらも古びたものとして扱われたものであることは明らかですが、もはやサービスの文脈では意味がないのでしょうか? 私はそうは思いません。なぜなら人が他者と出会うという契機は変わらず我々に緊張をもたらすものであり、それがサービスの条件だからです。サービスの文脈でホスピタリティやおもてなしに関する議論が尽きないのは、人々がそこに何らかの神聖な意味を見出し、それを恐れを抱きながら求めているからであり、その不可能性を知っているからだと思います。そして何よりも今の社会に最も求められているのが、この本来の意味でのホスピタリティだからです。

このような議論を無視しながら、単に客を喜ばせるというような「ホスピタリティ」を語る理論は、単にサービスの理論として中途半端であるだけではなく、それ自身がホスピタリティを飼いならし無意味にする実践そのものなのです。そうではなく、ホスピタリティに関する理論は、ホスピタリティを実践しなければなりません。

「異文化コミュニケーション」という、自分にはほとんど言うべきことはないと思われるような授業がアサインされたわけですが、よく考えたら「ホスピタリティ」はまさに異文化間コミュニケーションの基礎ですし、私なりに独自の視点で授業を作れることに気付きました。このように実は自分に合っているのかもしれないことにアサインされること、いつもながらその慧眼には驚かされます… 授業では、まずはこのようなことを議論するところから始めようかと思います。

ホスピタリティ(歓待)は、単に他者を迎え入れることです。このことは社会の根底にある問題を指し示しています。他者の存在は、人にとっては根源的な意味を持ちます。人にとって他者は絶対的な外部性であり(自分のコントロールを越えたもの)、不安の源泉であり、かつ聖なるものです(宗教的意味ではなく)。そしてそれに自らを開き、無条件に(つまり見返りを求めず、名前を聞くことなく)迎え入れること。これは人間の倫理の始まりでもあります。現在の社会にはこのホスピタリティという概念が失われています。外国人に、移民に、異教徒に、同性愛者に対して… 受入れるのではなく、拒否をして自分の家を守ることだけが問題となります。イマニュエル・カントがホスピタリティを永久平和の基礎に置いたことが思い出されます。

ホスピタリティは歴史上、世界中のどの文化にも見られる営みです。不意に外からやってきたよくわからない他者を受入れもてなすこと。そのよくわからない他者を庇護し、精一杯の食べ物と飲み物でもてなし、自らの家族までも差し出し(不快にさせたらすみません)、去るときには贈物を与えること。自分たちを殺戮しにきたコルテスをもてなし、金庫を開き財宝を差し出すこと。なぜそのようなことが起こるのか? まず他者が神の化身であり、あるいは神から使わされたものであること、つまり見知らぬ他者が聖なるものであることを理解する必要があります。他者を迎え入れるということは、絶対的な存在を前に自らを無化することなのです。おもてなしやホスピタリティの逸話では、客を迎える人は貧しい設定となっているものが多いです。

一方でこのような無条件に見えるホスピタリティは、神への恐れから生じるのであり、時には贈物(イサクなど)をもらうのであれば、見返りを求めていることに他なりません。宗教的な意味がないとしても、他者の外部性がそのまま聖なるものとして妥当します。デリダが言うように、ホスピタリティの絶対的な唯一無二の掟(無条件にもてなすこと)と、実際にホスピタリティを命令する諸々の条件付の法(異邦人の権利などの法)には絶対的な矛盾があります。法の命令に従ったホスピタリティは、義務に従ったという意味で無条件の絶対的なホスピタリティではなく、何かを期待した、あるいは止むを得ずしている、つまり見返りや処罰を前提としたホスピタリティなのです。だからデリダは本来のホスピタリティは不可能であると言い、Pas d’hospitalité、つまり「歓待の歩み(pas)」=「歓待はない(pas)」と主張するのです。

つまり、永久平和の基礎となるホスピタリティやサービスで重視されるホスピタリティは、一般的に考えられているように、単に美しい営みではありません。カントが明記したように、ホスピタリティは「人間愛」の問題ではありません。そんなあやうい概念は学者の主張するものではありません。ホスピタリティは恐怖であり、不安であり、卑屈さであり、緊張感であり、矛盾であり、闘いなのです。ホスピタリティの語源が、ラテン語のhospesであり、見知らぬもの、敵としてのhostisあるいはhostilis、そして力としてのpetsに結びついていることは以前述べた通りです(デリダの議論ですが、もともとはバンヴェニストです)。

私はここから、自分の経験的研究と結びつけて、サービスやおもてなしは闘いであると主張しました。その意味は、相互主観的な承認をめぐる闘争であり、弁証法的な自己の超克と生成であるということです。闘いのないホスピタリティは、他者を自らの世界に従属させ、他者の他者性を剥ぎ取っているのであり、もはやホスピタリティではありません。Réne Schérerが示したように、ホスピタリティとは他者を迎え入れることでありながら、その他者に迎えられることであり、自分を他者として生成することです。外部性としての聖なる他者と向き合い、自らが自らにとっての他者となること、これがホスピタリティなのです。

このホスピタリティが、現在の社会において、サービスという経済的な交換の関係においてどのような意味を持つのか? これを考え抜かなければなりません。上記のような根源的なホスピタリティは古代の文化であり、古代ですらも古びたものとして扱われたものであることは明らかですが、もはやサービスの文脈では意味がないのでしょうか? 私はそうは思いません。なぜなら人が他者と出会うという契機は変わらず我々に緊張をもたらすものであり、それがサービスの条件だからです。サービスの文脈でホスピタリティやおもてなしに関する議論が尽きないのは、人々がそこに何らかの神聖な意味を見出し、それを恐れを抱きながら求めているからであり、その不可能性を知っているからだと思います。そして何よりも今の社会に最も求められているのが、この本来の意味でのホスピタリティだからです。

このような議論を無視しながら、単に客を喜ばせるというような「ホスピタリティ」を語る理論は、単にサービスの理論として中途半端であるだけではなく、それ自身がホスピタリティを飼いならし無意味にする実践そのものなのです。そうではなく、ホスピタリティに関する理論は、ホスピタリティを実践しなければなりません。

「異文化コミュニケーション」という、自分にはほとんど言うべきことはないと思われるような授業がアサインされたわけですが、よく考えたら「ホスピタリティ」はまさに異文化間コミュニケーションの基礎ですし、私なりに独自の視点で授業を作れることに気付きました。このように実は自分に合っているのかもしれないことにアサインされること、いつもながらその慧眼には驚かされます… 授業では、まずはこのようなことを議論するところから始めようかと思います。

MBAから博士後期課程に進むことについて

15 Jun, 2016

経営管理大学院は専門職学位課程(経営学修士=MBA)が中心になっているのですが、毎年数名博士後期課程に興味があるという方がおられます。一緒に研究をしてくれる学生が増えるのはありがたいことです。一方で、本大学院の構造上、このような方々が大きな問題に直面します。このような道を考えておられる方に少しでも助けになればと思い、私の体験と個人的な意見を書いておきたいと思います。

まずMBAの授業と博士後期課程の研究とは全く別のものです。MBAの勉強を続けていれば博士号につながるという誤解が多いです。私は博士課程から米国のビジネススクールに行きましたが、MBAの授業は1つしか取りませんでした(ある先生との関係で取らざるを得なかったからです)。そもそもそれを求められてもいませんでした。唯一関連するのは、将来的にMBAの授業を教えなければならないということですが、そのやり方はTAをして学ぶことができます。本大学院でも博士後期課程は経営科学専攻であり、MBAの経営管理専攻とは別の専攻です。厳密にはMBAの上にPh.D.があるわけではありません(もちろんリーディング大学院デザイン学の5年一貫の博士課程を提供するという配慮しています)。

MBAではかなりの授業を取ることが求められます。しかし、MBAに入学し博士後期課程に進みたいと決めた人にとっては、その授業をこなしながら全く別の勉強、つまり博士の研究をしていかなければなりません。そして、この別の勉強の方がメインなのですが、MBAにいる間はそのためのリソース(授業など)は用意されていませんし評価もされません。これをやりきるには相当の努力が必要です。しかもこの二重の努力が必要なことを理解していないところから始まるので、三重のハンディがあります。ギアが入らないまま時間が過ぎていくという危険があります。

5年一貫の博士課程というと時間があるようですが、実はほとんど余裕がありません。例えば私がやっているような研究ではジャーナルに論文を載せるのに投稿してから2、3年かかりますし、その前に論文になるまでに2、3年はかかります(もちろん何でもよければもう少し早いかもしれません)。ということは博士課程にいる間に論文が採択されていることを想定すると(公刊論文があることが学位の前提となっています)、最初の2年の間には投稿する道筋がついていて、遅くとも博士の1年目の間には投稿しないといけないということです。しかしMBAに入ってから研究を始めようという人は、2年で最初の研究の目処をつけるのは不可能に近いものがあります。

とりあえず、修士1年生の間に自分の興味のある領域の論文を100本読むというトレーニングから始めています。これを通して1本でも自分がやりたいようなモデルとなる研究が見つかると、それと同じようなことをやっていけばいいということで見通しがつくようになります。どこの博士課程でもやっていることですが、それを多くの授業を履修しながらやっていくわけです。

自分もこの道に進むと決めてから色々悩み、諦めようと思ったことも多々あります。それだけシンドい職業だと思います(というとどの職業もそうですが)。ですので、博士後期課程に進みたいという方がおられると、やめておいた方がいいよと言いたい気持ちがあります。一方で限られた数ですが期待していたレベルをはるかに越える学生もいます。私が他人の人生を制限することの躊躇もあります。結局教員にできることはそれほど多くありません。

まずMBAの授業と博士後期課程の研究とは全く別のものです。MBAの勉強を続けていれば博士号につながるという誤解が多いです。私は博士課程から米国のビジネススクールに行きましたが、MBAの授業は1つしか取りませんでした(ある先生との関係で取らざるを得なかったからです)。そもそもそれを求められてもいませんでした。唯一関連するのは、将来的にMBAの授業を教えなければならないということですが、そのやり方はTAをして学ぶことができます。本大学院でも博士後期課程は経営科学専攻であり、MBAの経営管理専攻とは別の専攻です。厳密にはMBAの上にPh.D.があるわけではありません(もちろんリーディング大学院デザイン学の5年一貫の博士課程を提供するという配慮しています)。

MBAではかなりの授業を取ることが求められます。しかし、MBAに入学し博士後期課程に進みたいと決めた人にとっては、その授業をこなしながら全く別の勉強、つまり博士の研究をしていかなければなりません。そして、この別の勉強の方がメインなのですが、MBAにいる間はそのためのリソース(授業など)は用意されていませんし評価もされません。これをやりきるには相当の努力が必要です。しかもこの二重の努力が必要なことを理解していないところから始まるので、三重のハンディがあります。ギアが入らないまま時間が過ぎていくという危険があります。

5年一貫の博士課程というと時間があるようですが、実はほとんど余裕がありません。例えば私がやっているような研究ではジャーナルに論文を載せるのに投稿してから2、3年かかりますし、その前に論文になるまでに2、3年はかかります(もちろん何でもよければもう少し早いかもしれません)。ということは博士課程にいる間に論文が採択されていることを想定すると(公刊論文があることが学位の前提となっています)、最初の2年の間には投稿する道筋がついていて、遅くとも博士の1年目の間には投稿しないといけないということです。しかしMBAに入ってから研究を始めようという人は、2年で最初の研究の目処をつけるのは不可能に近いものがあります。

とりあえず、修士1年生の間に自分の興味のある領域の論文を100本読むというトレーニングから始めています。これを通して1本でも自分がやりたいようなモデルとなる研究が見つかると、それと同じようなことをやっていけばいいということで見通しがつくようになります。どこの博士課程でもやっていることですが、それを多くの授業を履修しながらやっていくわけです。

自分もこの道に進むと決めてから色々悩み、諦めようと思ったことも多々あります。それだけシンドい職業だと思います(というとどの職業もそうですが)。ですので、博士後期課程に進みたいという方がおられると、やめておいた方がいいよと言いたい気持ちがあります。一方で限られた数ですが期待していたレベルをはるかに越える学生もいます。私が他人の人生を制限することの躊躇もあります。結局教員にできることはそれほど多くありません。

経営学とは

11 Apr, 2016 filed in: Business School

また新学期が始まり学生さんが入ってきました。この時期は色々な方々に経営学のことを説明するのですが、若干のずれを感じるときがあります。

世の中で「ビジネススクールに行っても経営ができない」とか「実務に役に立たない」というような批判が聞かれますが、そもそもそのようなことを教えることを目的とはしていません。経営学はあくまでも学問です。「学問」であるとは、世界をどうするのかという方策や、また世界がどうなるかの予測ではなく、世界が可能であるための「前提」について考えることを意味します。私はMBAの授業でも、そのような前提についての問いを投げかけて、考えていただくところから始めることを意識しています(結果的に学生からの評判はよくないですが)。

実際に我々のビジネススクールには、成功された経営者の方々が毎年何人か入学されます。これらの人の経営能力は繰返し証明済みです。同時に、経営学を教えている教員は経営ができるわけではありません(できる人もいるかもしれませんがそれは偶然です)。その中で双方がビジネススクールに存在意義を認めるとすると、それは経営のやり方を教えるという意味ではなく、経営についての前提を問うことができるというだけにすぎません。学者は中立な立場から客観的に経営について分析することができる(そしてそれを考えることとそれをするということは違う)というのは正しい説明ではありません。そんなことは学者でなくてもできます。あるいは経営学で議論されている最新の知見を教えるというのも存在理由にはなりません。そもそもそのような知見を批判することを仕事としているはずです。

だからと言って、学者は自らリスクを負わず、学問のために学問をするべきでもありません。自分が研究の対象とする世界の中に含まれており、距離を取って特権的な地位に立つことはできないからです。自分がそして自分の理論が世界の中でどういう位置付けにあるのか、どういう前提をどこから引き継いでいるのかを常に考え続けなければなりません。世界が可能であるための条件を探究し主張する理論は、本来的にわかりにくいものであり、人々に違和感を与えるものであり、必ず拒否されるものです。人々が聞きたいことをカッコよく言うのは学者の態度ではありません。学問の自由について本学の山極総長の式辞でも触れられていますが、私なりに違う言い方をすると、学問の自由というのは特権を与えられて好き勝手なことをするということではなく、人々に認められず、批判され、否定されても、仕事をやりとげる自由です(ところで、憲法に書かれていてもそんな自由は誰も保障してくれません)。そうやって考え抜いた理論が社会に対して唯一の貢献となるのですが、そのときその理論は社会からは否定されるのです。

ちなみに、多くの学問の中では経営学はあやしげなものと見られることがあります。つまり、経営という実務的な目的のために浅い研究をしているというように見られています。経営学を学問としてやっている教員は、必ずしも利益を上げる経営を無条件に正とはしていませんし、学者である限りにおいてはそのような前提を受入れるのではなく、その前提こそを探究するものです。経営学者こそ、経営というものに対して最も批判的であるはずです。それは単に経営というものを俗っぽいものとして切り捨てるような安易な批判ではなく、経営の前提を考えつくした上での経営の内部の視点からの批判です。

なお、当然ながらこれは私の個人的な考えです。

世の中で「ビジネススクールに行っても経営ができない」とか「実務に役に立たない」というような批判が聞かれますが、そもそもそのようなことを教えることを目的とはしていません。経営学はあくまでも学問です。「学問」であるとは、世界をどうするのかという方策や、また世界がどうなるかの予測ではなく、世界が可能であるための「前提」について考えることを意味します。私はMBAの授業でも、そのような前提についての問いを投げかけて、考えていただくところから始めることを意識しています(結果的に学生からの評判はよくないですが)。

実際に我々のビジネススクールには、成功された経営者の方々が毎年何人か入学されます。これらの人の経営能力は繰返し証明済みです。同時に、経営学を教えている教員は経営ができるわけではありません(できる人もいるかもしれませんがそれは偶然です)。その中で双方がビジネススクールに存在意義を認めるとすると、それは経営のやり方を教えるという意味ではなく、経営についての前提を問うことができるというだけにすぎません。学者は中立な立場から客観的に経営について分析することができる(そしてそれを考えることとそれをするということは違う)というのは正しい説明ではありません。そんなことは学者でなくてもできます。あるいは経営学で議論されている最新の知見を教えるというのも存在理由にはなりません。そもそもそのような知見を批判することを仕事としているはずです。

だからと言って、学者は自らリスクを負わず、学問のために学問をするべきでもありません。自分が研究の対象とする世界の中に含まれており、距離を取って特権的な地位に立つことはできないからです。自分がそして自分の理論が世界の中でどういう位置付けにあるのか、どういう前提をどこから引き継いでいるのかを常に考え続けなければなりません。世界が可能であるための条件を探究し主張する理論は、本来的にわかりにくいものであり、人々に違和感を与えるものであり、必ず拒否されるものです。人々が聞きたいことをカッコよく言うのは学者の態度ではありません。学問の自由について本学の山極総長の式辞でも触れられていますが、私なりに違う言い方をすると、学問の自由というのは特権を与えられて好き勝手なことをするということではなく、人々に認められず、批判され、否定されても、仕事をやりとげる自由です(ところで、憲法に書かれていてもそんな自由は誰も保障してくれません)。そうやって考え抜いた理論が社会に対して唯一の貢献となるのですが、そのときその理論は社会からは否定されるのです。

ちなみに、多くの学問の中では経営学はあやしげなものと見られることがあります。つまり、経営という実務的な目的のために浅い研究をしているというように見られています。経営学を学問としてやっている教員は、必ずしも利益を上げる経営を無条件に正とはしていませんし、学者である限りにおいてはそのような前提を受入れるのではなく、その前提こそを探究するものです。経営学者こそ、経営というものに対して最も批判的であるはずです。それは単に経営というものを俗っぽいものとして切り捨てるような安易な批判ではなく、経営の前提を考えつくした上での経営の内部の視点からの批判です。

なお、当然ながらこれは私の個人的な考えです。

理性の狡智

在庫が尽きてきましたので、『「闘争」としてのサービス』の第3刷を作ります。この本の中で書いた文化のデザインについて、最近議論する機会がありましたので補足します。

サービスが根本的に矛盾であるということはすでにご紹介した通りです。つまり、サービスにおいては、顧客を満足させようとすると、顧客は満足しなくなります。この矛盾は、他でもよく見られるものの一つの派生型です。例えば、「痩せる」と謳っている商品を買って使うと多くの場合逆に太ります。それを使うと痩せた気になって気がゆるみ、結果的にまた食べてしまうからです。他には、信頼性の高い情報を提供するサービスを使うと、結果的に利用者が与えられた情報を信じてしまい、考えなくなり結果的に信頼性が失われること、情報のやりとりを効率的にするためにマトリックス組織を作りそれがうまく機能するほど、人々があえて情報を共有しようとする努力をしなくなり結果的に情報のやりとりが阻害されてしまう、などなどの事例があります。

なぜこのようなことが起こるかというと、主体が客体を見ているという主客分離の前提に立ってデザインする一方で、客体の中に主体が絡み合っているからです。サービスは客も参加して共創するわけですから、客がサービスの価値を問題とするとき、そのサービスに絡み合っている自分自身の価値もそこで問題とならざるを得ないわけです。

結果的に、特にサービスのデザインにおいて、というよりも一般的にはこのような内在性のある社会的現実のデザインにおいては、「理性の狡智」(ヘーゲル)とでも呼ばれるような事態が生じます。つまり、カエサルを殺して共和制を取り戻そうとしたその行為そのものが、カエサル(皇帝)、つまりアウグストゥスを生み出す結果となる。とりあえずヘーゲルを信じて歴史が理性的であるという前提に立つ必要はないのですが、基本的には何かの目標を達成するためには、人々はそれを「誤認」しなければならないということです。痩せるためには、太ると誤認して危機感を持つことが、結果的に痩せるという真実を打ち立てます。つまり、Zizekが言うように、誤認が真実に内在的なのです。

以前Re:public田村大さんから、夕張市の財政破綻が病院の閉鎖を余儀無くさせ医療崩壊をもたらしたこと、しかし結果的に市民が健康を意識するようになり、医療に依存しない生活を実現したことを紹介いただきました。つまり医療崩壊が医療のベストプラクティスをもたらしたわけです。もちろん現実はそんなに単純ではないということは理解しなければなりませんが、この事例は理性の狡智としてとても示唆的です。逆に一方的に人々によりよい医療を提供しようとしたのでは本当に目指した医療が実現できるのか、その努力を否定するのはとんでもない間違いですが、だからと言ってこの矛盾から目を背けるというのも間違いでしょう。主客を分離し、一方的に与えるだけのサービスでは、その目的は達成できません。

それではこのようなサービスをどのようにデザインできるのか? (とりあえず)そこでは何らかの弁証法的な矛盾をデザインしなければならないだろうと考えています。鮨屋が、かなり高い水準の知識と経験を前提とするような「文化」を構築し、ほとんどの客を否定し緊張感を感じさせることは、この矛盾を捉えギャップを作り出しているわけです。ここでは、この文化にふさわしい自分という目標が到達できない彼岸としてデザインされており、重要なのはそれに向かう「動き」そのものです。この動きがサービスであり、サービスデザインはこの動きを作り出すことです。このようなデザインは、Don Norman自身の言葉で言うならば、通常言われているような人間中心設計とは「正反対 reverse」となります。積極的に利用者の「誤認」をデザインしていかなければなりません。

以上のことを、『「闘争」としてのサービス』で書こうとしたのですが、うまく伝わらなかったかもしれません。もっとわかりやすく書かないといけないと思いますが、同時にわかりやすすぎてわかった気にならないように書くということを考えると、まだまだですね。

サービスが根本的に矛盾であるということはすでにご紹介した通りです。つまり、サービスにおいては、顧客を満足させようとすると、顧客は満足しなくなります。この矛盾は、他でもよく見られるものの一つの派生型です。例えば、「痩せる」と謳っている商品を買って使うと多くの場合逆に太ります。それを使うと痩せた気になって気がゆるみ、結果的にまた食べてしまうからです。他には、信頼性の高い情報を提供するサービスを使うと、結果的に利用者が与えられた情報を信じてしまい、考えなくなり結果的に信頼性が失われること、情報のやりとりを効率的にするためにマトリックス組織を作りそれがうまく機能するほど、人々があえて情報を共有しようとする努力をしなくなり結果的に情報のやりとりが阻害されてしまう、などなどの事例があります。

なぜこのようなことが起こるかというと、主体が客体を見ているという主客分離の前提に立ってデザインする一方で、客体の中に主体が絡み合っているからです。サービスは客も参加して共創するわけですから、客がサービスの価値を問題とするとき、そのサービスに絡み合っている自分自身の価値もそこで問題とならざるを得ないわけです。

結果的に、特にサービスのデザインにおいて、というよりも一般的にはこのような内在性のある社会的現実のデザインにおいては、「理性の狡智」(ヘーゲル)とでも呼ばれるような事態が生じます。つまり、カエサルを殺して共和制を取り戻そうとしたその行為そのものが、カエサル(皇帝)、つまりアウグストゥスを生み出す結果となる。とりあえずヘーゲルを信じて歴史が理性的であるという前提に立つ必要はないのですが、基本的には何かの目標を達成するためには、人々はそれを「誤認」しなければならないということです。痩せるためには、太ると誤認して危機感を持つことが、結果的に痩せるという真実を打ち立てます。つまり、Zizekが言うように、誤認が真実に内在的なのです。

以前Re:public田村大さんから、夕張市の財政破綻が病院の閉鎖を余儀無くさせ医療崩壊をもたらしたこと、しかし結果的に市民が健康を意識するようになり、医療に依存しない生活を実現したことを紹介いただきました。つまり医療崩壊が医療のベストプラクティスをもたらしたわけです。もちろん現実はそんなに単純ではないということは理解しなければなりませんが、この事例は理性の狡智としてとても示唆的です。逆に一方的に人々によりよい医療を提供しようとしたのでは本当に目指した医療が実現できるのか、その努力を否定するのはとんでもない間違いですが、だからと言ってこの矛盾から目を背けるというのも間違いでしょう。主客を分離し、一方的に与えるだけのサービスでは、その目的は達成できません。

それではこのようなサービスをどのようにデザインできるのか? (とりあえず)そこでは何らかの弁証法的な矛盾をデザインしなければならないだろうと考えています。鮨屋が、かなり高い水準の知識と経験を前提とするような「文化」を構築し、ほとんどの客を否定し緊張感を感じさせることは、この矛盾を捉えギャップを作り出しているわけです。ここでは、この文化にふさわしい自分という目標が到達できない彼岸としてデザインされており、重要なのはそれに向かう「動き」そのものです。この動きがサービスであり、サービスデザインはこの動きを作り出すことです。このようなデザインは、Don Norman自身の言葉で言うならば、通常言われているような人間中心設計とは「正反対 reverse」となります。積極的に利用者の「誤認」をデザインしていかなければなりません。

以上のことを、『「闘争」としてのサービス』で書こうとしたのですが、うまく伝わらなかったかもしれません。もっとわかりやすく書かないといけないと思いますが、同時にわかりやすすぎてわかった気にならないように書くということを考えると、まだまだですね。

理論に偏りがあるということ

15 Dec, 2015 filed in: Service

初めてAmazonにレビューをいただきました。かなり気に入らなかったようで厳しいコメントでした。これと同じようなフィードバックをもらうことがありますが、基本的には緊張感を強調しすぎる理論に偏りがあり、緊張感を排除したリラックスするようなサービスを軽視しているという批判です。この批判への回答を通して、興味深い構造が見えてくると思います。

まずデータに偏りがあるとか研究の目的に偏りがあるというのは、どんな論文や書籍でも無条件に言えるようなものですので(つまりこのような批判をする人自身の著作にもそのまま跳ね返ってきます)、ここでは理論に偏りがあるという部分にだけ答えたいと思います。この本はそもそも、サービスとは緊張感を排除するものであるという既存理論を偏ったものであると批判するために書いたものです。ですので、私の理論が偏っておりリラックスできるサービスを強調するべきだという批判は、そもそもこの本が批判したことをそのまま繰返しているわけです。

なぜ既存理論を批判したのかがどうもうまく伝わっていないので、説明したいと思います。まず、サービスの最も重要な概念は価値共創であるというところから出発します。もし客も含めた参与者が何らかの相互作用を通して価値を一緒に作るのだとすると、サービスの中心は人と人とのやりとりということになります。つまり、ある人が何か客観的なものを見ているという主観性ではなく、それぞれが互いにどう了解し合えるのかという相互主観性が、サービスかそうでないかを分ける基準となります。ある人がサービスを客観的に見て、その価値を主観的に判断しているのだとしても、その客観であるサービスに自分自身が入ってしまっているので、結局自分がどういう人なのかが問題となります。そうするとサービスにおいては、それぞれの人がどういう人なのかを試し見極めるような緊張感が生じます。これはある程度画一化されたファストフードでも、カジュアルなレストランでも同様です。

もし緊張感がないとすると、それは相手を自分が構成する世界の中に押し込めること、あるいは自分が相手の世界に押し込められることを意味します。つまり、相手を自分に従属した人として、ひとりの人だと認めないか、あるいは圧倒的な神様や王様のような相手に対して全面的に従属するかのどちらかです。このように、緊張感を排除するようなサービスの理論は、客のことを大事にしているように見えますが、実は客をひとりの人として扱うことを拒否しているということ、この本はこのことに対する批判です。ですので、私の理論が緊張感に偏っているというコメントは全くその通りですし、それが私の批判の意味だったということです。だからそもそもこの理論が批判している理論を繰り返すのではなく、正面からこの批判にどう答えるのかを示していただかなければなりません。

同様に、私の理論が現場のサービス実践から乖離しているのではないかという批判は、全くその逆です。客や従業員も緊張感の中で一緒に価値を作り上げようとしているのであって、緊張感を排除する理論はこれらの人々の実践を否定しているに等しいということです。

ところで理論のバランスというものがどういうものか、学者は考え抜かなければなりません。こういうサービスは緊張感があり、こういうサービスが緊張感がないというような理論は、考え抜かれたものかどうか疑問がある場合が多いです。多くの場合、これらの対立する理論をどのように切り分けるのかという基準が、その理論の外部にあるからです。特定のサービスを見たときに、それに緊張感があればこちらの理論をあてはめ、他方の場合は他方の理論をあてはめるというような恣意的で後付けの適用がなされ、結果的に何も説明しないばかりか、あたかも説明されたかのように見えるため実践を妨げる結果となります。

まずデータに偏りがあるとか研究の目的に偏りがあるというのは、どんな論文や書籍でも無条件に言えるようなものですので(つまりこのような批判をする人自身の著作にもそのまま跳ね返ってきます)、ここでは理論に偏りがあるという部分にだけ答えたいと思います。この本はそもそも、サービスとは緊張感を排除するものであるという既存理論を偏ったものであると批判するために書いたものです。ですので、私の理論が偏っておりリラックスできるサービスを強調するべきだという批判は、そもそもこの本が批判したことをそのまま繰返しているわけです。

なぜ既存理論を批判したのかがどうもうまく伝わっていないので、説明したいと思います。まず、サービスの最も重要な概念は価値共創であるというところから出発します。もし客も含めた参与者が何らかの相互作用を通して価値を一緒に作るのだとすると、サービスの中心は人と人とのやりとりということになります。つまり、ある人が何か客観的なものを見ているという主観性ではなく、それぞれが互いにどう了解し合えるのかという相互主観性が、サービスかそうでないかを分ける基準となります。ある人がサービスを客観的に見て、その価値を主観的に判断しているのだとしても、その客観であるサービスに自分自身が入ってしまっているので、結局自分がどういう人なのかが問題となります。そうするとサービスにおいては、それぞれの人がどういう人なのかを試し見極めるような緊張感が生じます。これはある程度画一化されたファストフードでも、カジュアルなレストランでも同様です。

もし緊張感がないとすると、それは相手を自分が構成する世界の中に押し込めること、あるいは自分が相手の世界に押し込められることを意味します。つまり、相手を自分に従属した人として、ひとりの人だと認めないか、あるいは圧倒的な神様や王様のような相手に対して全面的に従属するかのどちらかです。このように、緊張感を排除するようなサービスの理論は、客のことを大事にしているように見えますが、実は客をひとりの人として扱うことを拒否しているということ、この本はこのことに対する批判です。ですので、私の理論が緊張感に偏っているというコメントは全くその通りですし、それが私の批判の意味だったということです。だからそもそもこの理論が批判している理論を繰り返すのではなく、正面からこの批判にどう答えるのかを示していただかなければなりません。

同様に、私の理論が現場のサービス実践から乖離しているのではないかという批判は、全くその逆です。客や従業員も緊張感の中で一緒に価値を作り上げようとしているのであって、緊張感を排除する理論はこれらの人々の実践を否定しているに等しいということです。

ところで理論のバランスというものがどういうものか、学者は考え抜かなければなりません。こういうサービスは緊張感があり、こういうサービスが緊張感がないというような理論は、考え抜かれたものかどうか疑問がある場合が多いです。多くの場合、これらの対立する理論をどのように切り分けるのかという基準が、その理論の外部にあるからです。特定のサービスを見たときに、それに緊張感があればこちらの理論をあてはめ、他方の場合は他方の理論をあてはめるというような恣意的で後付けの適用がなされ、結果的に何も説明しないばかりか、あたかも説明されたかのように見えるため実践を妨げる結果となります。

論文の書き方

21 Oct, 2015 filed in: Org Theory

京都大学経営管理大学院にも来年4月から博士後期課程「経営科学専攻」が設置されます。最近博士課程の学生を指導することが多くなってきたのですが、毎回同じことを言わなければならないので、一度まとめて書いておきたいと思います。私は論文を書くのが得意ではありませんが、だからわかることもあるだろうと思います。

論文には「理論的貢献」が必要です。理論的貢献ではなく経験的分析の貢献しかないもの、つまり分析が面白く新しいだけのものは、残念ながら論文にはなりません。あるいは、「まだ誰もやっていない」研究というのも、論文にはなりません。誰もこの現象に注目していない、誰もこの理論をこの事象に適用していない、誰もこんな理論的主張をしていない、などはそのままでは論文にはなりません。たとえ、理論的な主張らしきものがあっても、それが既存の理論の問題を指摘し、それを解決することで新しい理論を提示してない限りは、理論的な貢献ではありません。(ちなみに世の中には「理論」というもの自体に批判的な動きがあり、実は私もそれに賛同する立場ですが、ここで言う理論というのはそういう理論批判も含めた広義のものを想定しています。)

既存理論をどう批判するのかということで、多くの誤解があります。必要なのは、既存理論の「内在的な問題」を炙り出すことです。逆に外在的な批判というのは、外から基準を持ってきて批判するものです。既存理論を批判するのに、全く別の理論的視座を持ってきても批判にはなりません。それをやり出すと、世の中にはありとあらゆる視座がありますので、無数の批判がありえます。わかりやすい(?)例で言うと、マルクスが資本主義を批判したとき、資本家を搾取する悪者であるという外在的批判はしませんでした。資本主義社会の内在的な構造の矛盾を炙り出し、資本家すらもその矛盾に囚われていることを示しました(その分析が完全に正しいかどうかは置いておきます)。

内在的な批判というのは、その理論自体の視座に基づいたときに、その理論の内部に問題があるということです。このような批判をするためには、既存の理論で書かれたところだけではなく、書かれていない「前提」を炙り出す必要があります。実は論文を書くときの労力としては、このような内在的な問題を見つけるところが9割です。時間もそれだけかかります。単にいくつかの便利なテクストを引用するだけでは、このような内在的な批判はできません。学者が「読む」とき、書かれていないことを読み取ることをしているわけです(読むことは書くことだというのはこういう意味です)。

実際には外在的な批判によって書かれた論文は多いです。しかし、このような論文は理論的貢献があいまいで論文としては弱いだけではなく、書くのが難しいです。内在的な問題を指摘し経験的分析で答えを示すことができると、分析を踏まえて必然的に理論的な貢献やインプリケーションが導けます。しかし、外在的な問題に焦点をあてた場合は、理論的な貢献を書くときに苦労します。筆者の書きぶりに依存します。

博士課程の間にそういうように論文が書けるようになっている必要があるという考えで指導しています。これができないまま学位を取ると、(私もそうでしたが)その後かなり苦労することになります。

論文には「理論的貢献」が必要です。理論的貢献ではなく経験的分析の貢献しかないもの、つまり分析が面白く新しいだけのものは、残念ながら論文にはなりません。あるいは、「まだ誰もやっていない」研究というのも、論文にはなりません。誰もこの現象に注目していない、誰もこの理論をこの事象に適用していない、誰もこんな理論的主張をしていない、などはそのままでは論文にはなりません。たとえ、理論的な主張らしきものがあっても、それが既存の理論の問題を指摘し、それを解決することで新しい理論を提示してない限りは、理論的な貢献ではありません。(ちなみに世の中には「理論」というもの自体に批判的な動きがあり、実は私もそれに賛同する立場ですが、ここで言う理論というのはそういう理論批判も含めた広義のものを想定しています。)

既存理論をどう批判するのかということで、多くの誤解があります。必要なのは、既存理論の「内在的な問題」を炙り出すことです。逆に外在的な批判というのは、外から基準を持ってきて批判するものです。既存理論を批判するのに、全く別の理論的視座を持ってきても批判にはなりません。それをやり出すと、世の中にはありとあらゆる視座がありますので、無数の批判がありえます。わかりやすい(?)例で言うと、マルクスが資本主義を批判したとき、資本家を搾取する悪者であるという外在的批判はしませんでした。資本主義社会の内在的な構造の矛盾を炙り出し、資本家すらもその矛盾に囚われていることを示しました(その分析が完全に正しいかどうかは置いておきます)。

内在的な批判というのは、その理論自体の視座に基づいたときに、その理論の内部に問題があるということです。このような批判をするためには、既存の理論で書かれたところだけではなく、書かれていない「前提」を炙り出す必要があります。実は論文を書くときの労力としては、このような内在的な問題を見つけるところが9割です。時間もそれだけかかります。単にいくつかの便利なテクストを引用するだけでは、このような内在的な批判はできません。学者が「読む」とき、書かれていないことを読み取ることをしているわけです(読むことは書くことだというのはこういう意味です)。

実際には外在的な批判によって書かれた論文は多いです。しかし、このような論文は理論的貢献があいまいで論文としては弱いだけではなく、書くのが難しいです。内在的な問題を指摘し経験的分析で答えを示すことができると、分析を踏まえて必然的に理論的な貢献やインプリケーションが導けます。しかし、外在的な問題に焦点をあてた場合は、理論的な貢献を書くときに苦労します。筆者の書きぶりに依存します。

博士課程の間にそういうように論文が書けるようになっている必要があるという考えで指導しています。これができないまま学位を取ると、(私もそうでしたが)その後かなり苦労することになります。

闘いのサービスとは「M (マゾ)」の理論か

08 Oct, 2015 filed in: Service

私が『「闘争」としてのサービス』で「サービスとは闘いである」と主張するとき、一部でそれはM(マゾ)の理論だという誤解があると聞いています… 少し解説したいと思います。鮨屋で3万円も払って、職人に試されながら緊張しながら食べるということを示したとき、それが「M」だという結論になるのはある意味素直な考え方だと思います。たしかに、人は否定されることを求めている、と言えなくもありません。私が研究を発表するとき、全面的に同意され賞賛されると「こいつわかっていないな」と思ってしまいます。自分の研究を認めてもらうためには、否定されなければなりません(もちろんドキっとするような核心をついた否定です)。そして否定されると打ちのめされるわけです。つまり、打ちのめされることを求めているということになります。学者というのは何とも不幸な職業なのかといつも思います(真剣に勝負をしている職業はすべてそうだと思いますが)。

しかし、私の理論はMとは関係がありません。承認をめぐる闘いの前提は、対等なもの同士のせめぎあいです。対等であるとは、同じレベルの力(例えば資産や地位)を持っているということではなく、それぞれが他者に従属することなく自分で判断しているということです。そういう関係の中で人が出会うと、緊張感が生じ、自分の力を示すことになり、互いを試すということが起こるわけです。闘いがない場合には、相手から承認を得ることができません。少し危険な言い方をすると、客が試されるときMのような受け身の人が問題となっているのではなく、そこで勝負をする人、その瞬間に決断し自らに責任を持つ強い人(ニーチェ的か)が求められているわけです。一方的に奉仕されるサービスには満足できないだろうということです。

例えば、フロイトは人は快を求め不快を避ける(不快による興奮をやわらげる)という快原理とは別のより根源的な原理として、死の欲動という概念を持ち出しました。人が不快であるようなものを求めるということがそれにより説明されます。しかしながら、ここに一つの理論的難しさがあるように思います。つまり、人がある対象を観照しそれを求めるのか避けるのかという議論は、主体と客体を分離した上で、主観性を根拠としています。そのように主客を措定してしまうと、たしかに不快を求めるという結論になってしまいます(それ以外は自己イメージに依拠するぐらいしか選択肢はないでしょう)。

私は、基本的にはサービスとは相互主観性であると捉え、その理論は一環して相互主観性でなければならないと考えています。つまり、人が何かの対象を求めているという考え方ではなく、そもそも人が主体を展開するのは、相互主観性に依拠しているということです。ここで相互主観性とは闘いとして定式化しています。闘いを通して、人が主体を達成します。つまり、理論的な順序が逆なのです。主体があってからその主体が求める対象があるのではなく、対象(相互主観性)があってそれから主体が構築されることになります。このことを踏まえると、そもそも人が何を求めるのかという問題から出発するのではなく、そもそも人がどういう人なのかから問わなければなりません。だから、サービスとは要求を満たす活動ではなく、人が自己を獲得する過程ということになるわけです。

しかし、私の理論はMとは関係がありません。承認をめぐる闘いの前提は、対等なもの同士のせめぎあいです。対等であるとは、同じレベルの力(例えば資産や地位)を持っているということではなく、それぞれが他者に従属することなく自分で判断しているということです。そういう関係の中で人が出会うと、緊張感が生じ、自分の力を示すことになり、互いを試すということが起こるわけです。闘いがない場合には、相手から承認を得ることができません。少し危険な言い方をすると、客が試されるときMのような受け身の人が問題となっているのではなく、そこで勝負をする人、その瞬間に決断し自らに責任を持つ強い人(ニーチェ的か)が求められているわけです。一方的に奉仕されるサービスには満足できないだろうということです。

例えば、フロイトは人は快を求め不快を避ける(不快による興奮をやわらげる)という快原理とは別のより根源的な原理として、死の欲動という概念を持ち出しました。人が不快であるようなものを求めるということがそれにより説明されます。しかしながら、ここに一つの理論的難しさがあるように思います。つまり、人がある対象を観照しそれを求めるのか避けるのかという議論は、主体と客体を分離した上で、主観性を根拠としています。そのように主客を措定してしまうと、たしかに不快を求めるという結論になってしまいます(それ以外は自己イメージに依拠するぐらいしか選択肢はないでしょう)。

私は、基本的にはサービスとは相互主観性であると捉え、その理論は一環して相互主観性でなければならないと考えています。つまり、人が何かの対象を求めているという考え方ではなく、そもそも人が主体を展開するのは、相互主観性に依拠しているということです。ここで相互主観性とは闘いとして定式化しています。闘いを通して、人が主体を達成します。つまり、理論的な順序が逆なのです。主体があってからその主体が求める対象があるのではなく、対象(相互主観性)があってそれから主体が構築されることになります。このことを踏まえると、そもそも人が何を求めるのかという問題から出発するのではなく、そもそも人がどういう人なのかから問わなければなりません。だから、サービスとは要求を満たす活動ではなく、人が自己を獲得する過程ということになるわけです。

サービスデザインの限界とその超克

サービスデザインについて、博士課程の佐藤くんと論文を書きましたので、その要点だけ書いておきます(詳細は論文が出たらご紹介します)。いくつかのサービスデザインのテクストを再度詳細に読んでみたところ、現在議論されているサービスデザインには少なくとも2つの問題があると思います。つまり、(1)まず人間中心設計を掲げ「体験」のデザインが前提となっていること、(2)そして次に価値共創によって多様なステークホルダーが調和に逹するという前提です。

まず一つ目の問題です。ユーザの「体験」を重視していますが、よくない体験を避けるという以上のことが語られていません。サイロによって分断されている体験を統一する、顧客の視点に立っていないデザインを排除するなどです。そもそもポジティブにどういう「体験」を目指してデザインするべきかについては語り得ません。これは人間中心設計自体の問題です。Don Normanが言うように、人間中心設計によってよいデザインや失敗しないデザインは生まれるが、”great”なデザインは生まれないということに近いかもしれません。

そもそも「体験」はサービスのデザインにおいては適切ではないと思います。その理由は、あたかも一人の人の主観的な体験が問題になっているような印象を与えるからです。一人のユーザが目の前のプロダクトを見て使用している場合は、これでもなんとか語り得たかもしれませんが、サービスとは相互主観性ですので、デザインする対象がこのような主観性では問題が起こります。シンプルに言うと、まず主観性がありそれが求める客体があるのではなく、まず相互主観性がありそれから主体が生じると捉えた方が、サービスのデザインの可能性が広がるように思います。つまり客がどういう客であるかがデザインにおいて重要となります。

次の問題は、顧客との価値共創という概念によって、ステークホルダーが参加することで折り合いをつけ、顧客のために一貫したサービスを提供するという語られ方です。統一、円滑なコミュニケーション、デザインへの愛着や所有意識などのキラキラした言葉が並ぶ一方で、矛盾、緊張などの言葉が完全に排除されています。まずどういう調和が目指されているのかが曖昧です。多様な参加者が想定されているのであれば、その間の矛盾や緊張は排除できません。また、その調和にどのように到達できるのかが説明されていません。

この調和のある共創なり参加という概念に問題があります。シンプルに言うと、多様なステークホルダー(顧客も含むとしましょう)の声を一つの声に還元するというモデルです。このような一つの声に還元したモノローグは、多様な声が独立し互いに還元することなく、緊張感を持ちながら互いに挑戦しあうダイアローグとは全く異なるモデルです。このような一つの声への還元は原理的に不可能であるだけではなく、デザインとしての魅力を失う源泉となっています。ここでもバラバラの主観性から出発し調和させようとするのではなく、声がぶつかり合う相互主観性から出発する必要があります。

我々の意図はサービスデザイン自体を批判するということではなく、サービスデザインが従来のデザインから多くの言説を引き継いだので、本来の可能性を追求する道が塞がれてしまったということがもったいないという思いです。

まず一つ目の問題です。ユーザの「体験」を重視していますが、よくない体験を避けるという以上のことが語られていません。サイロによって分断されている体験を統一する、顧客の視点に立っていないデザインを排除するなどです。そもそもポジティブにどういう「体験」を目指してデザインするべきかについては語り得ません。これは人間中心設計自体の問題です。Don Normanが言うように、人間中心設計によってよいデザインや失敗しないデザインは生まれるが、”great”なデザインは生まれないということに近いかもしれません。

そもそも「体験」はサービスのデザインにおいては適切ではないと思います。その理由は、あたかも一人の人の主観的な体験が問題になっているような印象を与えるからです。一人のユーザが目の前のプロダクトを見て使用している場合は、これでもなんとか語り得たかもしれませんが、サービスとは相互主観性ですので、デザインする対象がこのような主観性では問題が起こります。シンプルに言うと、まず主観性がありそれが求める客体があるのではなく、まず相互主観性がありそれから主体が生じると捉えた方が、サービスのデザインの可能性が広がるように思います。つまり客がどういう客であるかがデザインにおいて重要となります。

次の問題は、顧客との価値共創という概念によって、ステークホルダーが参加することで折り合いをつけ、顧客のために一貫したサービスを提供するという語られ方です。統一、円滑なコミュニケーション、デザインへの愛着や所有意識などのキラキラした言葉が並ぶ一方で、矛盾、緊張などの言葉が完全に排除されています。まずどういう調和が目指されているのかが曖昧です。多様な参加者が想定されているのであれば、その間の矛盾や緊張は排除できません。また、その調和にどのように到達できるのかが説明されていません。

この調和のある共創なり参加という概念に問題があります。シンプルに言うと、多様なステークホルダー(顧客も含むとしましょう)の声を一つの声に還元するというモデルです。このような一つの声に還元したモノローグは、多様な声が独立し互いに還元することなく、緊張感を持ちながら互いに挑戦しあうダイアローグとは全く異なるモデルです。このような一つの声への還元は原理的に不可能であるだけではなく、デザインとしての魅力を失う源泉となっています。ここでもバラバラの主観性から出発し調和させようとするのではなく、声がぶつかり合う相互主観性から出発する必要があります。

我々の意図はサービスデザイン自体を批判するということではなく、サービスデザインが従来のデザインから多くの言説を引き継いだので、本来の可能性を追求する道が塞がれてしまったということがもったいないという思いです。

「おもてなし」とは

14 Sep, 2015 filed in: Service

残念ながらオリンピック熱が冷めて、「お・も・て・な・し・(合掌)」という概念について少しみんなが距離を取ることができる時期なので、あらためて「おもてなし」は何かを説明したいと思います。私の本『「闘争」としてのサービス』はこれを主題としています(TEDxでも話しましたが、15分ではシンプルにせざるを得ませんでした)。

おもてなしは、広く書かれているものを見ると、おおむね「心のこもった」「見返りを求めない」「奉仕」などと書かれています。欧米の”hospitality”も、”generosity,” “friendly,” “goodwill,” “virtue”などの概念で説明されます。もしこの概念がこういう意味だとすると、学者でなくても、その問題に気付いてしまいます。おもてなしがある程度広く議論される背景には、このような概念に対して人々の持っている「違和感」があるように思います(人は違和感のない概念をとりたてて議論したいとも思わない)。

まずhospitality(フランス語も同じ議論です)のデリダの議論から始めるのがわかりやすいように思います(ところで「おもてなし」は”hospitality”とは異なる概念で日本独自の文化だという主張には、どのような根拠があるのでしょうか)。hospitalityはラテン語のhospesから来ていますが、これはhostisとpetsからなります。hostisは見知らぬものという意味で、これはhostilisという「敵」という意味になります。petsはpotes, potentiaなどに関連し「力を持つ」という意味です。つまり、hospitalityとは、「敵になるかもしれない見知らぬものに対して力を持つ」という意味です。hospitalityが緊張感のある力の関係であることは、例えば、ゲストに対して「是非くつろいでください」とか”Make yourself at home”などと言うときに、人々が感じる違和感を考えればわかると思います。つまり、本当にくつろいでもらったり、本当に自分の家だと思われては困るということです(京都人だけではありません)。あくまで自分の家であるという力を保持し、その中でそれを放棄することです。

デリダは、hospitalityは「不可能」であると言います。これは脱構築特有の言い方ですが(私は真理をついていると思います)、hospitalityが不可能であることが、それを可能にする条件だということです。つまり、それが不可能であるから、それを一瞬の狂気によって実現することに意味が出るわけです。しかしそのような狂気でもってしても、hospitalityは不可能であることには変わりません。その不可能性がそもそもその概念の魅力なのです。だとすると上記のような一面的なおもてなし概念やhospitality概念は、それが不可能であること、そして不可能であるからそれを主張することに意味があることを理解しなければなりません。

hospitalityが敵に対して力を持つという理解は、文化人類学にとっては当たり前にことです(例えば、モースやレヴィ=ストロースなどの理論です)。自分のコミュニティにふとやってきた見知らぬ人は、敵対する可能性がありますし、知らない魔術を持つかもしれない不気味なものです。そのような客人に対して、自らを開き迎え入れ最大限もてなすことは、敵を取り込むというだけではなく、自分がそのような不気味な客人に怯えていないこと、それをはるかに乗り越える力があることなどを示すこと、つまり自分の力を示すことを意味します。そして、そのように客人をもてなすことができる人は、そのコミュニティで他に人から一目を置かれ、権力を蓄積する源泉となります。

日本的には茶の湯の文化などで「おもてなし」が語られますが、そこには力関係が前提となっています(熊倉先生の本を参考にしています)。それは秀吉が利休の力を試すために花を無造作に置いたことなどのエピソードでも主題化しますが、そもそも茶室は狭い空間で客と亭主が近くに座り、相手の所作を詳細に見ることができるという緊張感があります。なぜそのようなデザインをするのかというと、互いの力を試し、示し合い、認め合うという前提があるからです。そしてそのような緊張感のある中で、自然に無駄なくふるまえることが力を示す条件なので、ここでもまた力を示していないことが力を示すことにつながるわけです。

つまり、おもてなしとは「闘い」です。他でも書いているように、闘いにはもっと様々な理論的意味を込めていますが、ひとつの意味がここで書いたことです。

おもてなしは、広く書かれているものを見ると、おおむね「心のこもった」「見返りを求めない」「奉仕」などと書かれています。欧米の”hospitality”も、”generosity,” “friendly,” “goodwill,” “virtue”などの概念で説明されます。もしこの概念がこういう意味だとすると、学者でなくても、その問題に気付いてしまいます。おもてなしがある程度広く議論される背景には、このような概念に対して人々の持っている「違和感」があるように思います(人は違和感のない概念をとりたてて議論したいとも思わない)。

まずhospitality(フランス語も同じ議論です)のデリダの議論から始めるのがわかりやすいように思います(ところで「おもてなし」は”hospitality”とは異なる概念で日本独自の文化だという主張には、どのような根拠があるのでしょうか)。hospitalityはラテン語のhospesから来ていますが、これはhostisとpetsからなります。hostisは見知らぬものという意味で、これはhostilisという「敵」という意味になります。petsはpotes, potentiaなどに関連し「力を持つ」という意味です。つまり、hospitalityとは、「敵になるかもしれない見知らぬものに対して力を持つ」という意味です。hospitalityが緊張感のある力の関係であることは、例えば、ゲストに対して「是非くつろいでください」とか”Make yourself at home”などと言うときに、人々が感じる違和感を考えればわかると思います。つまり、本当にくつろいでもらったり、本当に自分の家だと思われては困るということです(京都人だけではありません)。あくまで自分の家であるという力を保持し、その中でそれを放棄することです。

デリダは、hospitalityは「不可能」であると言います。これは脱構築特有の言い方ですが(私は真理をついていると思います)、hospitalityが不可能であることが、それを可能にする条件だということです。つまり、それが不可能であるから、それを一瞬の狂気によって実現することに意味が出るわけです。しかしそのような狂気でもってしても、hospitalityは不可能であることには変わりません。その不可能性がそもそもその概念の魅力なのです。だとすると上記のような一面的なおもてなし概念やhospitality概念は、それが不可能であること、そして不可能であるからそれを主張することに意味があることを理解しなければなりません。

hospitalityが敵に対して力を持つという理解は、文化人類学にとっては当たり前にことです(例えば、モースやレヴィ=ストロースなどの理論です)。自分のコミュニティにふとやってきた見知らぬ人は、敵対する可能性がありますし、知らない魔術を持つかもしれない不気味なものです。そのような客人に対して、自らを開き迎え入れ最大限もてなすことは、敵を取り込むというだけではなく、自分がそのような不気味な客人に怯えていないこと、それをはるかに乗り越える力があることなどを示すこと、つまり自分の力を示すことを意味します。そして、そのように客人をもてなすことができる人は、そのコミュニティで他に人から一目を置かれ、権力を蓄積する源泉となります。

日本的には茶の湯の文化などで「おもてなし」が語られますが、そこには力関係が前提となっています(熊倉先生の本を参考にしています)。それは秀吉が利休の力を試すために花を無造作に置いたことなどのエピソードでも主題化しますが、そもそも茶室は狭い空間で客と亭主が近くに座り、相手の所作を詳細に見ることができるという緊張感があります。なぜそのようなデザインをするのかというと、互いの力を試し、示し合い、認め合うという前提があるからです。そしてそのような緊張感のある中で、自然に無駄なくふるまえることが力を示す条件なので、ここでもまた力を示していないことが力を示すことにつながるわけです。

つまり、おもてなしとは「闘い」です。他でも書いているように、闘いにはもっと様々な理論的意味を込めていますが、ひとつの意味がここで書いたことです。

人間中心設計について

複数の文脈で、IDEOのアプローチがSDL(Service Dominant Logic)かGDL(Goods Dominant Logic)かという議論を聞きましたので、少し自分の考えを共有したいと思います。Vargo先生が京都に来られたときに、韓国の学会でBill Moggridgeと同じ場で話しをして、そこでIDEOがやってきたこととSDLが同じであることを議論したということを話されました。ユーザの参加を重視することやユーザの視点でデザインすることと、価値が受益者と一緒に共創されることは見た目には一致するところが多いように見えます。

しかし、SDLが人間中心設計と一致するというというのは短絡すぎる結論だと思います。人間中心設計はやはり「中心」をどこにどのように定義するのかという点で、何らかの基礎付けを前提としているように見えますが(実践している方々はそうでない人が多いと思いますが理論としてという意味です)、SDLの議論の前提はそのような基礎付けを排除しようとする動きがその根本にあると思います(もちろん完全にそれに成功しているわけではありませんが)。

SDLは置いておいて、私はサービスの領域に関しては(実はサービスに限らないのですが)、人間中心設計という考え方では問題があるように思います。Don Normanがエモーショナル・デザインという言葉を用いて、わかりやすさ、ストレスのなさ、ユーザのエンパワーメントなどを根本原理とする人間中心設計を否定して、その「正反対」のアプローチを説いたことが示唆的なように思います。例えば、サービスでは顧客にわかりやすいとその価値を毀損します。京都の料理屋で軸がかかっていますが、これは完全に読めないことが重要です。鮨屋ではメニュー表を置きません。客を(弁証法的に)否定することがサービスにとって重要なのです。もちろん客は馬鹿にされたり、いじめられているわけではありませんし、たんにわかりにくくするということでもありません。こう言ってよければ、客を脱-中心化するということです。

この弁証法的な緊張感のある価値というのは、Normanのいう内省レベルとは異なります。敷居の高いサービスを利用するときの自己イメージやプライドを強調する議論があります。そのような高い敷居を越えることができるという自己イメージです。しかし、実際は真剣にサービスに対峙する対等なもの同士の間のせめぎ合いと捉えるべきでしょう(もちろん自己イメージは重要だと思いますが、それが原理となっているとは言えないという意味です)。サービスとその受益者を主客分離をして心理学的に考察した場合は、自己イメージというような議論になるのだろうと思いますが、この場合のサービスの価値はやはり相互行為であり、相互主観性にあるでしょう。

このあたりについては拙書のサービスデザインところで書きましたが、現在さらに佐藤くんと論文を書いていますので、まとまったらご報告したいと思います。IDEOの話しからNormanの話しにすりかわってしまいましたが、人間中心設計の理論については議論の余地があると思います。私はIDEOに詳しいわけでも、人間中心設計の専門家でもないので、色々な方々と議論したいところです。

しかし、SDLが人間中心設計と一致するというというのは短絡すぎる結論だと思います。人間中心設計はやはり「中心」をどこにどのように定義するのかという点で、何らかの基礎付けを前提としているように見えますが(実践している方々はそうでない人が多いと思いますが理論としてという意味です)、SDLの議論の前提はそのような基礎付けを排除しようとする動きがその根本にあると思います(もちろん完全にそれに成功しているわけではありませんが)。

SDLは置いておいて、私はサービスの領域に関しては(実はサービスに限らないのですが)、人間中心設計という考え方では問題があるように思います。Don Normanがエモーショナル・デザインという言葉を用いて、わかりやすさ、ストレスのなさ、ユーザのエンパワーメントなどを根本原理とする人間中心設計を否定して、その「正反対」のアプローチを説いたことが示唆的なように思います。例えば、サービスでは顧客にわかりやすいとその価値を毀損します。京都の料理屋で軸がかかっていますが、これは完全に読めないことが重要です。鮨屋ではメニュー表を置きません。客を(弁証法的に)否定することがサービスにとって重要なのです。もちろん客は馬鹿にされたり、いじめられているわけではありませんし、たんにわかりにくくするということでもありません。こう言ってよければ、客を脱-中心化するということです。

この弁証法的な緊張感のある価値というのは、Normanのいう内省レベルとは異なります。敷居の高いサービスを利用するときの自己イメージやプライドを強調する議論があります。そのような高い敷居を越えることができるという自己イメージです。しかし、実際は真剣にサービスに対峙する対等なもの同士の間のせめぎ合いと捉えるべきでしょう(もちろん自己イメージは重要だと思いますが、それが原理となっているとは言えないという意味です)。サービスとその受益者を主客分離をして心理学的に考察した場合は、自己イメージというような議論になるのだろうと思いますが、この場合のサービスの価値はやはり相互行為であり、相互主観性にあるでしょう。

このあたりについては拙書のサービスデザインところで書きましたが、現在さらに佐藤くんと論文を書いていますので、まとまったらご報告したいと思います。IDEOの話しからNormanの話しにすりかわってしまいましたが、人間中心設計の理論については議論の余地があると思います。私はIDEOに詳しいわけでも、人間中心設計の専門家でもないので、色々な方々と議論したいところです。

闘争の概念について

19 Aug, 2015 filed in: Service

「闘争」の概念が多くの人にとってとっつきにくいし、誤解されやすいということがわかってきました。実のところ私は「また古くさい概念を持ち出してどうするんだ」と言われることの方を懸念していました。重要だからと思ってあえて主張したのは個人的にはリスクを取ったつもりだったのです。

闘争の概念は学問の初期から常に一つの流れとして存在していたと思います(ヘラクレイトスなど)。ホッブス、ヘーゲル、マルクス、ニーチェなどに流れていきます。歴史上、理論が発展したとき、闘争の概念との相互作用はつねにあったように思います。まず私はヘーゲルに理論の基盤を求めました。それは、間主観性を基礎としてサービスの理論を構築する必要があったこと、そしてそれに人のあり方を結びつけることができる視座として、ヘーゲルの弁証法は特に魅力的に感じたからです。人が自己を獲得するためには、他者との闘争を経なければならないということです。

しかしそれだけでは、抽象的すぎるかもしれません。サービスの文化について議論するとき特に依拠するのが、文化が闘争の賭金であることを示したブルデューです。また、異人厚遇を議論するために文化人類学の観点から依拠したレヴィ=ストロースやモースのテーゼは、闘争と贈与の連続性を強調するものです。ホスピタリティ(迎え入れ)を語るにはレヴィナスを避けては通れませんが、何よりも平和や正義を語ったレヴィナスは闘いをその根本に据えたわけです。サービスという社会的関係を説明するのに、その根底には闘争があるということは逆転の発想ではありますが、一応考え抜いてのことなのです…

たしかに、様々な闘争の関係の微妙な差異について必ずしも明確に議論していません。私は真剣勝負している客と提供者の関係性を闘争ということで捉えたのですが、そのとき相手を打ち負かしてやろうと思っている人もいますし、相手を尊敬して対峙している人、慣れない場所でドキドキしている人もいます。闘争と言うとマルクス的な政治的な闘争などに結びつけられるかもしれませんが、それとの区別は完全に明確にはなっていないかもしれません(そのようなゆらぎがあることは自覚しています…)。

次の研究の糧にしたいと思います。色々フィードバックいただいた方々、ありがとうございました。何とか説明をしようとして、どんどん深みにはまってしまっている観がありますが、自分では少しずつ前に進んでいるつもりです。

闘争の概念は学問の初期から常に一つの流れとして存在していたと思います(ヘラクレイトスなど)。ホッブス、ヘーゲル、マルクス、ニーチェなどに流れていきます。歴史上、理論が発展したとき、闘争の概念との相互作用はつねにあったように思います。まず私はヘーゲルに理論の基盤を求めました。それは、間主観性を基礎としてサービスの理論を構築する必要があったこと、そしてそれに人のあり方を結びつけることができる視座として、ヘーゲルの弁証法は特に魅力的に感じたからです。人が自己を獲得するためには、他者との闘争を経なければならないということです。

しかしそれだけでは、抽象的すぎるかもしれません。サービスの文化について議論するとき特に依拠するのが、文化が闘争の賭金であることを示したブルデューです。また、異人厚遇を議論するために文化人類学の観点から依拠したレヴィ=ストロースやモースのテーゼは、闘争と贈与の連続性を強調するものです。ホスピタリティ(迎え入れ)を語るにはレヴィナスを避けては通れませんが、何よりも平和や正義を語ったレヴィナスは闘いをその根本に据えたわけです。サービスという社会的関係を説明するのに、その根底には闘争があるということは逆転の発想ではありますが、一応考え抜いてのことなのです…

たしかに、様々な闘争の関係の微妙な差異について必ずしも明確に議論していません。私は真剣勝負している客と提供者の関係性を闘争ということで捉えたのですが、そのとき相手を打ち負かしてやろうと思っている人もいますし、相手を尊敬して対峙している人、慣れない場所でドキドキしている人もいます。闘争と言うとマルクス的な政治的な闘争などに結びつけられるかもしれませんが、それとの区別は完全に明確にはなっていないかもしれません(そのようなゆらぎがあることは自覚しています…)。

次の研究の糧にしたいと思います。色々フィードバックいただいた方々、ありがとうございました。何とか説明をしようとして、どんどん深みにはまってしまっている観がありますが、自分では少しずつ前に進んでいるつもりです。

「サービスとは闘いである」の意味

12 Aug, 2015 filed in: Service

ようやく『「闘争」としてのサービス』の第2刷が仕上がりました。さて、「サービスとは闘いである」というテーゼが誤解されやすいということに今さら気付きましたので、少し補足したいと思います。まずこのテーゼが否定したいのは、既存のサービスの言説で、心のこもった奉仕が必要とか、本当の笑顔が必要とか、神さまであるお客様を満足させるというような言説です。実はこれは、現在の日本における「ロボット化」したサービス(すし匠中澤親方の言葉)と表裏一体でもあります。つまり、笑顔で、丁寧な言葉使いで、フレンドリーに応対しているが、全く人間味がなく、人々がロボットになっているということです。あるいは、金を払ったんだから、座っていたら気持ちよくさせてくれるというサービスの「風俗化」という側面もあります。サービスの理論はその前提とのところでこれを正としているので、現時点ではこの理論を否定するものは見あたりません。

そこで研究するにあたっては、なぜこのような理論が作り上げられ、保持されているのかということに興味が集まります。基本的にサービスにおいては人と人が、特に見しらぬ人同士が出会い、取引をします。相手のことがわからない中で、相手が欲しいもの、相手が提供できるものなどを探り合いながら、サービスを達成します。そうすると、どうしても相手のことがわからないという緊張感が生まれます。その緊張感を打ち消すために、笑顔、心遣い、丁寧さ、フレンドリーさなどが持ち出されます。つまり、既存のサービスの理論も、その基本関係が緊張感のある闘いであるということは暗黙のうちに理解しているのです。

ではなぜサービスが闘いにならざるをえないのか? そこにはもっと積極的な理由があります。それは、現在サービス理論において中心的な概念である「顧客満足度」というものを正しく理解するところから始めなければなりません。「顧客満足度」というものがあるとすると(個人的にはそういう概念は不要だと思うが)、それはニーズや要求を満たすとか、顧客の問題を取り除くとか、そういうことから得られるものはごく表面的であるということです。サービスは人と人が出会い価値を共創するものである以上、そこで問題になるのはその人の存在です。つまり、その人がどういう人なのかです。

そこで持ち出したのが、ヘーゲルの「承認への闘い」です。他の人から承認を得るということは、闘いに挑むということになります。上記の笑顔やフレンドリーさによって、この闘いを排除するわけですが、そうすると相互承認は起こりようもありません。取引は行われるが、そこで人と人が出会う意味はなく、人々はロボットとしてやりとりすることになります。闘いの概念を全面的に持ち出すことの意味は、この批判をとことん突き付めて、根本概念として闘いを据えることで、サービスをよりよく理解できるだろうということです。これが「サービスとは闘いである」というテーゼの意味です。

つまり、サービスにおいて相手を打ち負かすような関係性のようなものを支持しているわけではありません(ちなみに、鮨屋のサービスを正解だと主張しているわけではありません)。本当に真心をこめてサービスしている素晴しいプロフェッショナルの方々は、客に一方的に奉仕しているのではなく、客と真剣勝負をしていると言うべきだと思います。サービスをデザインするとき、単にニーズや要求を満たすとか、顧客にとっての問題を排除するというようなことだけを目指すのであれば、おそらく本来サービスのもつ価値のごく一部しか実現できていないということだと思います。

そこで研究するにあたっては、なぜこのような理論が作り上げられ、保持されているのかということに興味が集まります。基本的にサービスにおいては人と人が、特に見しらぬ人同士が出会い、取引をします。相手のことがわからない中で、相手が欲しいもの、相手が提供できるものなどを探り合いながら、サービスを達成します。そうすると、どうしても相手のことがわからないという緊張感が生まれます。その緊張感を打ち消すために、笑顔、心遣い、丁寧さ、フレンドリーさなどが持ち出されます。つまり、既存のサービスの理論も、その基本関係が緊張感のある闘いであるということは暗黙のうちに理解しているのです。

ではなぜサービスが闘いにならざるをえないのか? そこにはもっと積極的な理由があります。それは、現在サービス理論において中心的な概念である「顧客満足度」というものを正しく理解するところから始めなければなりません。「顧客満足度」というものがあるとすると(個人的にはそういう概念は不要だと思うが)、それはニーズや要求を満たすとか、顧客の問題を取り除くとか、そういうことから得られるものはごく表面的であるということです。サービスは人と人が出会い価値を共創するものである以上、そこで問題になるのはその人の存在です。つまり、その人がどういう人なのかです。

そこで持ち出したのが、ヘーゲルの「承認への闘い」です。他の人から承認を得るということは、闘いに挑むということになります。上記の笑顔やフレンドリーさによって、この闘いを排除するわけですが、そうすると相互承認は起こりようもありません。取引は行われるが、そこで人と人が出会う意味はなく、人々はロボットとしてやりとりすることになります。闘いの概念を全面的に持ち出すことの意味は、この批判をとことん突き付めて、根本概念として闘いを据えることで、サービスをよりよく理解できるだろうということです。これが「サービスとは闘いである」というテーゼの意味です。

つまり、サービスにおいて相手を打ち負かすような関係性のようなものを支持しているわけではありません(ちなみに、鮨屋のサービスを正解だと主張しているわけではありません)。本当に真心をこめてサービスしている素晴しいプロフェッショナルの方々は、客に一方的に奉仕しているのではなく、客と真剣勝負をしていると言うべきだと思います。サービスをデザインするとき、単にニーズや要求を満たすとか、顧客にとっての問題を排除するというようなことだけを目指すのであれば、おそらく本来サービスのもつ価値のごく一部しか実現できていないということだと思います。