ホスピタリティの場所

先日の京大変人講座の最後に少しだけ触れたホスピタリティの議論です。また、MOOCが2年ほど経ったので内容を更新しているところですが、ホスピタリティについての講義を少し拡充しています(その他、サービスの既存理論なども拡充しました)。ホスピタリティやおもてなしについては、これまでこのブログでも書いてきましたが、若干誤解があるようですので、説明の仕方を工夫したいと思います。

デリダに従ってホスピタリティが不可能であること、ホスピタリティとは他者との力の関係であることなどを強調してきました。しかしこの主張が、ホスピタリティ概念に意味がないという誤解を導いたように思います。つまり不可能であるということは、ホスピタリティ自体が成立しないというように。そうではなく、むしろだからこそホスピタリティ概念に意味があると主張することが目的でした。不可能であることがその可能性の条件であり、だからこそ一層意味があるということです。そもそも可能なものによって閉じられた世界を措定することが危険なのです。ホスピタリティ概念はそれを切り裂く可能性を秘めたものだということが言いたかったのです。

ホスピタリティが人々を魅了するのは、まずは闘争を通して力を得ること、高貴になること、そして名誉を得ることです(アリストテレスなど)。他者という予測できない脅威に対してそれだけのもてなしができる人間であるということで、他の人を抜きに出ることができるわけです。しかしながら、それ以上にホスピタリティが魅力的である根本的な理由があります。ホスピタリティが「法」を乗り越える、「社会」を乗り越える、そして「自分」を乗り越えるための原動力だということです。ちなみに、「おもてなし」が友愛、やさしさ、思いやり、心からの奉仕などに根差しているからではありません。

どういうことでしょうか? ホスピタリティはまず法に基づくものでありながら、法を乗り越えるものでもあります。古代の話しから始めると、ここでの法は客人の権利(庇護権)であったり、盟約のある他国や他部族の人を迎え入れる掟であったり、あるいは神の命令であったりします。H. C. パイヤーによると、ギリシャの都市国家同士は互いの市民をもてなす契約を結び、その後国が法律を制定して庇護権を設定するようになりました。しかしながら、法にしたがい歓待したのでは、客人にとっても他の人にとっても(私の用語で言うなら「相互主観的」には)、ホスピタリティになりません。やらされている感が出て、ありがたいものではなく、力、高貴さ、名誉とは無縁となります。歓待するからには常に心から歓待しないといけないということになります。無条件なホスピタリティとは、他者の素性も名前も聞かず、誰でもいつでも見返りなしに迎え入れるということですが、このイメージが遂行されなければ、ホスピタリティには意味がありません(それを遂行することは不可能ですが)。だから、ホスピタリティは常に法を否定しながら、不可能であっても無条件なホスピタリティを指向しなければならないのです。

そしてこれは経済的な合理性に関しても同じです。将来的な見返り(リターン)を求めた利己的なホスピタリティは、瞬間的に価値を失います。そこでホスピタリティは、常にそれ自身のために、つまり見返りを求めていないようになされなければなりません。だからホスピタリティは常に経済的な合理性を裏切らなければならないのです。ポトラッチのように過度に与えるということがホスピタリティに見られるのは、この経済的合理性を裏切るということをそのようにしか表現できないということだろうと思います。伝統的なホスピタリティにおいては歓待されたゲストの側がお礼に贈り物をしてしまうと、ホストが憤慨します。ホストはゲストは最大限もてなした上で、送り出すときにはゲストにさらに贈り物を持たせるのです。つまり経済的交換とは逆なのです。そしてこのように法や経済合理性を乗り越えることによって、最終的には自分を無化し、それによって自分を乗り越えることになります。

そうすると、ホスピタリティ概念は、法や経済を否定し裏切り、それらを危うくするものになります。現在の社会は法や経済合理性に支配されているため、ホスピタリティを放置することができません。法は制定されると一様に施行されなければならず、法を裏切るものはコントロールできず、排除しなければならないのです。ヒッチハイクは多くの国で違法です(米国やオーストラリア)。同時に経済合理性のないものは社会の外部に押し出されてしまいます。現在の資本主義社会においては、我々の社会的関係は経済的な取引の関係として、人と人の関係ではなくモノとモノの関係に物象化されていくわけですが、そこではホスピタリティに場所はありません。

ホスピタリティ概念は過去のものであり、ホスピタリティ、歓待、おもてなしなどの言葉が何とも古い時代の感じがすること、つまりホスピタリティは現代社会においては居場所がないということですが、それは以上が原因だと思います。一方で、ホスピタリティや「おもてなし」が、現在の産業界にとってキーワードとなっています。経営管理大学院も来年度からホスピタリティを前面に押し出すことになりました(サービス価値創造プログラムからサービス&ホスピタリティプログラムに変更します)。なぜでしょうか? それはまさにホスピタリティには現代社会に場所がないことが理由です。つまり、経済的な合理性を裏切るからです。現在の社会は多様にものがあふれ、経済的に合理的なものは一瞬で価値を失います。そこでホスピタリティという、経済合理性を裏切る概念を戻し入れることによって、なんとか価値を保とうとしているのです。

しかしこのときホスピタリティは一度経済的な合理性が行き着いた後、付加的に持ち込まれたものです。そもそもホスピタリティ産業と呼ばれるホテルでのもてなしは、対価の見返りとして提供されているのであり、最終的にはある程度空虚な感覚を残さざるを得ません。そこで従業員に心からのおもてなしというようなことを刷り込むことによって、そこに「心がこもる」ような錯覚を起こし、なんとかこの空虚さを埋め合せようとします。ちなみに、Airbnbなどが個人の所有物に他者を迎え入れることを価値として、ホスピタリティを前面に打ち出すことは興味深いです。もちろん大部分はホテルと比較したときの経済的な計算であり、そもそもホテルで成立していないホスピタリティ概念を突いた、同じぐらい空虚なレトリックではあります。しかし重要なのは、それがなぜ人々を魅了するのかです。

ホスピタリティは資本主義に回収されるのでしょうか? これまで何度も起こってきたように、資本主義は屈折した形で批判を回収していくでしょう。そうだとしても、重要なのはホスピタリティが資本主義に挑戦状を叩き付けている現実であり、ホスピタリティにはこの社会を乗り越える原動力があるということです。もちろん資本主義がそのように自身に挑戦するものを求めているし、それに依存しているのですが。もしたとえば産業界もこのことの意味を理解すれば、ホスピタリティの価値をさらに現実にしていくことができると思います。ホスピタリティには、客を居心地よくすることの価値とは比べものにならないぐらいの価値の可能性があるのです。

なぜサービスには人が必要なのか

先日石黒浩先生や他の方々と議論するときに主題化した問いは、なぜサービスにおいて人が必要なのかでした。つまりなぜロボットではいけないのか? ロボットでもいいかもしれない。しかしそれを区別する基準は何か?

安直には、歴史的にはサービスは複雑であるため人が応対しなければならなかったということがあります。つまりサービスは客の要求が個々に違っているため、人が応対した方が効率がいいという点があります。あるいは店に人がいないと、盗難などのセキュリティ上の問題があるというところがあります。しかしこれらが主な理由ではないだろうと思います。ロボットに置き換える議論をするまでもなく、本屋や日常品などネットでも注文してもいいわけです。

サービスという概念には他者との価値の「共創」が含まれており、他者なくしてはサービス概念が成立しません(たとえばサービス・ドミナント・ロジック)。しかしなぜでしょうか? 価値があればいいのであれば、他者がかかわる理論的な理由はありません。しかし、どんなカジュアルなレストランでも、人が応対するということが何か必然のように捉えられています。券売機のあるラーメン屋などでも、最終的には人が作り人が提供します。これは時代遅れの観念を引きずっているだけでしょうか? 将来的には人は必要なくなるのでしょうか? すでに人が介在しないようにデザインされたレストランやホテルが出現しています。まず人と関わるということの意味をしっかり理解することから始めなければなりません(もちろん全ての理論は歴史的な生産物ですので時代遅れである可能性はありますが)。

端的には、サービスには「他者」に出会うという価値があります。人にとって「他者」は、特別な価値を持っています。他者とは私には収まりきらない外部性として恐しい存在であり、だからこそ我々が渇望し迎え入れるものです(レヴィナス)。他者の「まなざし」によって、我々は震撼させられ、我々にとっての馴染みのある世界が急変します(サルトル)。他者との出会いにおいては、自己が否定され、闘争そして逃走へ駆り立てます。ここにおいて、他者の「承認」を得ること(それが不可能であるとしても)は、十分に価値のあることだろうと思います(ヘーゲル)。この価値は厳密にはお金には還元できない市場の外部性なのであり、本来的には値段をつけることができません。

この「他者と出会う」価値は、顧客の要求を満たすとか顧客の問題を解決するという直接的な価値に影響を与えます。特に高級なものを消費する場合には、単に要求を満たされたという価値だけでは物足りないのです。ブランド化されたものはすでに陳腐な印象を拭いきれません。それに一つのオーラを与えるために、他者との出会いという存在論的な契機をうまく活用するわけです。そして高級なサービスになるほど、提供者との関りは、定型化したフレンドリーなものではなく、フォーマルで緊張感のあるものとなりますが、これは他者が自分の世界を脱し、自分を脅かすような存在として現れてくることに関連していると思います。もちろん高級であるとか大衆的であるという切り分けは単純化しすぎだということも理解しておかなければなりません。大衆的なものでも一部のラーメン屋のように他者との緊張感のある関係を価値としている場合があります。ところで他者の「まなざし」はサービスにおいては非常に重要なのですが、現在それをなんとか論文にできないかと四苦八苦しているところです。

これは人とつながりたいというような社会的な欲求ではありません。よく人が応対することで温かみを出したり、共感を呼んだり、信頼したり、ほっとしたりということも議論されます。そんな表面的なことでは、サービスになぜ人が必要なのかという問いの答えにはなりません。実際にはこのような美しい出会いは稀であり、そうではない場合はことごとく自動化したらいいのでしょうか。むしろ他者との出会いの基本的な意味を理解しないといけないと思います。

一方で、いわゆる高級でないサービスにおいて人が応対することには、難しい問題だと思います。他者に出会う緊張感は残っているのですが、関係性が変化している場合が多いと思います。この場合の他者と出会う価値は、本来的に自分を否定しその世界を震撼させる他者ではなく、自分が支配する他者であるように見えます。つまり金を払っているのだから自分のために働けというように、他者を支配し従属させることから得られる価値とも言えます。金を支払うことで他者に負債を負わせて支配する快楽というニーチェ的な価値です。これは外部性でありコワい存在である他者の裏返しとして意味があるというわけです。他者を独立した主体としてではなく、客体に押し込めるわけです。

店員を人間とも思わず怒鳴りちらす人やワケのわからないクレームをする人は快感を味わっているのでしょう。それで満足は得られず余計に満たされない思いが残るだろうと思いますが。そのような明示的な行動がない場合でも、このような他者を支配する快楽が密かに忍び込んでいる場合が多いように思います。知らず知らずそうなっているのが一番根深い問題かもしれません。ただ、この価値も値段をつけにくいことに変りはありません。

サービスのどの部分をロボットに置き換えるのかなどの議論は、的を得ていないことがほとんどです。一方で、完全に自動化してしまってもいい部分が多いのは事実です。しかしそれは単に人の能力が必要なく、あるいはAIが置き換え可能であるということではなく、他者に出会う価値が問題となっていないからだと考えるのも意味があるのではないでしょうか。そして現在の社会においてサービスが重要となってきているのは、生産者が一方的に価値を定義できなくなってきたという時代背景とともに、そもそも価値自体に価値がなく、価値を超越することにしか価値がないという時代背景も理解する必要があるように思います。もちろんこのような整理は一つの視座にすぎませんが、もっと真剣に考えてもいいように思います。

組織文化論

04 Oct, 2017 filed in: Culture | Org Theory

もう授業が始まります。今年から経済学研究科(大学院)の科目「組織文化論」を新規開講します。明日第一回ですが、まだシラバスが完成していません… 目的はこの領域で研究して論文を書いていく人を育てたいということです。興味がある人は多いのですが、特にこういう分野は評価がされにくく論文も書きにくく(通しにくく)、一般的に博士課程の学生さんや若手の研究者の方はまともな支援を受けることができません。この領域に「真剣に」興味があるという方は、論文が書けるまでがんばって支援します(所属は問いません)。

シラバス(現時点)はこちらです。

1週 導入

2週 組織文化の概観

3週 文化概念の系譜

4週 文化闘争の理論

5週 趣味・テイスト

6週 実践とパフォーマティヴィティ

7週 文化生産および場

8週 モダニズムとポストモダニズム

9週 モダン社会、ポストモダン社会

10週 ポストモダン組織研究

11週 ポスト・コロニアル理論と文化の表象

12週 センスメイキング、ナラティブ、組織化

13週 ポリフォニーと間テクスト性

14週 研究の討議

組織文化論という名前で「未だにそんなもの議論するのか? 」という反応があるかもしれません。組織文化は80年代に主流になった後下火になり、今では組織文化という概念自体を議論するような研究は限られています。内容的には文化概念を広く捉え、文化という名前のつかないトピックなど、最近の研究も含めています。「文化」をあまり意識していなくても、センスメイキング、ナラティブ、実践、パフォーマティヴィティなどの現在主流の概念に興味があるという方でも意味があると思います。

大学院のリーディングセミナーのような科目ですので、毎週論文を数本読んで、議論していくというスタイルを取ります。月並ですが、私が教えるというような授業ではなく、一緒に文献を読みながら議論していこうというものです。とりあえず走りながら、シラバスを練っていきます。興味ある方は是非ご参加ください。

シラバス(現時点)はこちらです。

1週 導入

2週 組織文化の概観

3週 文化概念の系譜

4週 文化闘争の理論

5週 趣味・テイスト

6週 実践とパフォーマティヴィティ

7週 文化生産および場

8週 モダニズムとポストモダニズム

9週 モダン社会、ポストモダン社会

10週 ポストモダン組織研究

11週 ポスト・コロニアル理論と文化の表象

12週 センスメイキング、ナラティブ、組織化

13週 ポリフォニーと間テクスト性

14週 研究の討議

組織文化論という名前で「未だにそんなもの議論するのか? 」という反応があるかもしれません。組織文化は80年代に主流になった後下火になり、今では組織文化という概念自体を議論するような研究は限られています。内容的には文化概念を広く捉え、文化という名前のつかないトピックなど、最近の研究も含めています。「文化」をあまり意識していなくても、センスメイキング、ナラティブ、実践、パフォーマティヴィティなどの現在主流の概念に興味があるという方でも意味があると思います。

大学院のリーディングセミナーのような科目ですので、毎週論文を数本読んで、議論していくというスタイルを取ります。月並ですが、私が教えるというような授業ではなく、一緒に文献を読みながら議論していこうというものです。とりあえず走りながら、シラバスを練っていきます。興味ある方は是非ご参加ください。

文化のデザインについて

ようやく『組織・コミュニティデザイン』(共立出版)の第3稿の修正を終えました。10月20日ごろに配本予定です。日本語で本を書いている場合かと怒られそうですが(我々大学教員は「英語」で「論文」を書かないといけないのです)、これはこれでやらないといけない仕事なのです。京都大学デザイン学教科書シリーズの2つめで、他に様々なデザイン学の教科書が出ます。一緒に授業をやっている杉万俊夫先生(コミュニティデザイン担当)、平本毅先生(組織デザイン担当)との共著です。ここでは私の担当部分に限定して紹介したいと思います(つまり以下の内容に問題があっても他の共著者の方々に責任はありません)。

先日のデザインについての議論で、(文化の)デザインとは、社会の限界点としての外部性を内部に節合する(articulate)ことであると書きました。これを背景から具体的に噛み砕いて説明したいと思います。出発点としては、鮨屋のようなサービスを研究する中で、どのように鮨屋のサービスがデザインされうるのかという問いでした。当然ながら客の潜在的ニーズを満たす、顧客に満足度や感動を与えるという説明では不十分ですし、むしろ説明できないことの方が多くなってしまいます。さらにもっと身近な例を挙げると、マクドナルドが一つの現代社会のシンボルとなるようにデザインされたこと、その次にはスターバックスが同様に成功したことも、既存の枠組みでは十分には説明できません。そこで「文化」のデザインを打ち出す必要が出てくるわけです。「文化」というような言葉を使うと余計に混乱するかもしれませんが、それ以外に(理論的に)いい言葉が見つからなかったのです。

とりあえず私が行き着いた答えは、これらのデザインは社会的条件に投げ込まれた主体の不安が起点になっているということです。文化のデザインとは、この不安に対して何らかの代補を構築していく取り組みです。もちろん不安というのは、ある個人の特定の状況での心理学的なものではなく、社会的条件に埋め込まれた実践に根差した社会学的なものです。

例えば、マクドナルドは文化のアンチテーゼのように捉えられることが多いですが、その成功は効率性、予測可能性、機械化ではなく、近代性の象徴を作り上げたという意味で文化のデザインにあります。戦後の米国の文脈で、伝統的な社会にうんざりしつつ、それと同一化していることにやるせない自分(不安)を感じていたところで、しがらみから解放された姿としての新しい近代的社会を表象しました。この近代社会はキラキラした憧れと共に、外部性としてコワい存在でもありました。このような体験には自分の否定を伴うため愛憎まじった倒錯したものとなりますが、これがマクドナルドに対する憧れと同時に、それへの嫌悪感を伴うことにつながります。もちろん今では大人がマクドナルドにドキドキして行くことはありませんが、だからこそ子供をターゲットにしているのです。

スターバックスは、バークレーのA. Peetのコーヒーショップやそれをシアトルで模倣した初期のスターバックスのようなエリート主義的でスノッブなコーヒー体験を、H. Schulzがうまく大衆化したものです。これは70年代の戦後世代が、物質的な充足が当たり前となったときに、自らを証明する手段がなく不安にさらされ、結果として文化的な洗練さに向かった動きに同期したのです(Douglas Holtの”Cultural Strategy”を参照)。これらの人々は文化的な洗練さに憧れても、それと同一化できないのですが、それを疑似体験できるようにしたのです。つまりコーヒーの味なんてどうでもいいようにミルクをふんだんに入れたラテなどです。一応正当性を残すために、形だけ様々なテロワールの豆の販売は続けました。スターバックスはカッコいいとかということではなく、自分を証明する手段がなくなったときの不安に対する答えとして大きな意味があるわけです。

これらのデザインは、潜在ニーズを満たすとか、顧客の問題を解決するとか、満足度を高めるという水準とは全く別のところで、人々を魅了します。また人々の不安が起点となるため、その代補としての文化はシンボル性を獲得していきます。マクドナルドのサービスの善し悪しや、スターバックスのコーヒーの味や雰囲気を評価するのは的外れです。これらがシンボルとなるのは、人々の不安を隠し補う形でフェティッシュとして固着するからと言うと、多少の示唆があると思います。人々の不安は解消されることはなく、あくまでも不安に対する代補を構築され、なんとかごまかしていくことになります。

重要なのは、これらのデザインを実践していくための理論的な基盤がないということです。むしろそういうデザインを阻害するような理論が議論されています。京都大学のデザインスクールも数年経ち一つの区切りをつけることが視野に入ってきましたが、この研究とその成果であるこの教科書は強い使命のもとに作り上げてきたものです。世界の他のどのデザインスクールでも議論されていないような独自の内容です。簡単に理解されるものではありませんし、いつものようにキワモノだとしてすんなり評価されるようなものではありませんが、何とか貢献できれば考えています。

先日のデザインについての議論で、(文化の)デザインとは、社会の限界点としての外部性を内部に節合する(articulate)ことであると書きました。これを背景から具体的に噛み砕いて説明したいと思います。出発点としては、鮨屋のようなサービスを研究する中で、どのように鮨屋のサービスがデザインされうるのかという問いでした。当然ながら客の潜在的ニーズを満たす、顧客に満足度や感動を与えるという説明では不十分ですし、むしろ説明できないことの方が多くなってしまいます。さらにもっと身近な例を挙げると、マクドナルドが一つの現代社会のシンボルとなるようにデザインされたこと、その次にはスターバックスが同様に成功したことも、既存の枠組みでは十分には説明できません。そこで「文化」のデザインを打ち出す必要が出てくるわけです。「文化」というような言葉を使うと余計に混乱するかもしれませんが、それ以外に(理論的に)いい言葉が見つからなかったのです。

とりあえず私が行き着いた答えは、これらのデザインは社会的条件に投げ込まれた主体の不安が起点になっているということです。文化のデザインとは、この不安に対して何らかの代補を構築していく取り組みです。もちろん不安というのは、ある個人の特定の状況での心理学的なものではなく、社会的条件に埋め込まれた実践に根差した社会学的なものです。

例えば、マクドナルドは文化のアンチテーゼのように捉えられることが多いですが、その成功は効率性、予測可能性、機械化ではなく、近代性の象徴を作り上げたという意味で文化のデザインにあります。戦後の米国の文脈で、伝統的な社会にうんざりしつつ、それと同一化していることにやるせない自分(不安)を感じていたところで、しがらみから解放された姿としての新しい近代的社会を表象しました。この近代社会はキラキラした憧れと共に、外部性としてコワい存在でもありました。このような体験には自分の否定を伴うため愛憎まじった倒錯したものとなりますが、これがマクドナルドに対する憧れと同時に、それへの嫌悪感を伴うことにつながります。もちろん今では大人がマクドナルドにドキドキして行くことはありませんが、だからこそ子供をターゲットにしているのです。

スターバックスは、バークレーのA. Peetのコーヒーショップやそれをシアトルで模倣した初期のスターバックスのようなエリート主義的でスノッブなコーヒー体験を、H. Schulzがうまく大衆化したものです。これは70年代の戦後世代が、物質的な充足が当たり前となったときに、自らを証明する手段がなく不安にさらされ、結果として文化的な洗練さに向かった動きに同期したのです(Douglas Holtの”Cultural Strategy”を参照)。これらの人々は文化的な洗練さに憧れても、それと同一化できないのですが、それを疑似体験できるようにしたのです。つまりコーヒーの味なんてどうでもいいようにミルクをふんだんに入れたラテなどです。一応正当性を残すために、形だけ様々なテロワールの豆の販売は続けました。スターバックスはカッコいいとかということではなく、自分を証明する手段がなくなったときの不安に対する答えとして大きな意味があるわけです。

これらのデザインは、潜在ニーズを満たすとか、顧客の問題を解決するとか、満足度を高めるという水準とは全く別のところで、人々を魅了します。また人々の不安が起点となるため、その代補としての文化はシンボル性を獲得していきます。マクドナルドのサービスの善し悪しや、スターバックスのコーヒーの味や雰囲気を評価するのは的外れです。これらがシンボルとなるのは、人々の不安を隠し補う形でフェティッシュとして固着するからと言うと、多少の示唆があると思います。人々の不安は解消されることはなく、あくまでも不安に対する代補を構築され、なんとかごまかしていくことになります。

重要なのは、これらのデザインを実践していくための理論的な基盤がないということです。むしろそういうデザインを阻害するような理論が議論されています。京都大学のデザインスクールも数年経ち一つの区切りをつけることが視野に入ってきましたが、この研究とその成果であるこの教科書は強い使命のもとに作り上げてきたものです。世界の他のどのデザインスクールでも議論されていないような独自の内容です。簡単に理解されるものではありませんし、いつものようにキワモノだとしてすんなり評価されるようなものではありませんが、何とか貢献できれば考えています。

あまり知られていないPARCのイノベーション

06 Sep, 2017 filed in: R&D

8月4週間カリフォルニアに行ってきました。古巣のXerox PARCについてあまり知られていないのですが、現在の企業の研究開発にとってとても参考になる事例について共有したいと思います。以前にも書いたことがありますが、この厳しい時代だからこそイノベーションを狙って新しいアイデアに賭けるのではなく、長期的視野からケーパビリティを育てていくことが必要だと思います。

Xerox PARCは1970年に設立されて以降、パーソナルコンピュータAlto、イーサネット、マウス(発明ではなく実用化)、オブジェクト指向、ウィンドウシステム、WYSIWYGワードプロセッサなどを発明したことで知られています。余談ですが私は高校生のときにこれらのイノベーションに憧れて、大学ではコンピュータサイエンスを選んだ経緯があります。一方であまり知られていないのですが、当初よりa-Si(アモルファスシリコン: きれいに結晶になっていないシリコン)の研究がさかんでした。これは大規模なエレクトロニクスのためには結晶シリコンでは限界があるというがモチベーションとなっていました。そのころa-SiでTFTを作るということが実証され始めた時代で、Xeroxのようなイメージングの会社としては当然の投資先です。John Knightsが研究を始め、徐々に蓄積してa-Siの研究でセンターオブエクセレンスになり、その後様々な発明を生み出します。例えば、ディスプレイを想定していたのですが、それが逆方向にセンサーとして利用できるというBob Streetの発明によって、大規模なセンサーでイメージングをする必要のある(光学的にフォーカスできない)X線センサーの実用化に目処をつけます。dpiXという会社としてスピンアウトし、Xeroxの他、Siemens、Philipps、Thomsonの投資を受けて事業化し、今でもヨーロッパのX線機器のほとんどに組込まれています。少し前までPARCの向いに製造ラインがありました(今はコロラドです)。

a-Siは大規模な半導体デバイスを作ることに先進性がありました。そこで大きくなるとリソグラフではパターニングできないだろうということで、パターニングのために印刷技術を使うというのはXeroxとしては自然な選択でした。もちろん印刷によるパターニングは解像度では及ばないことと、ステッパーという技術が生み出されたことにより下火になっていきますが、同時にプリンティッドエレクトロニクス(有機材料を印刷することで作るエレクトロニクス)の領域を切り開きます。大規模なプリンタを日本の企業から調達し研究を重ねていくのですが、それが例えばDARPAプロジェクトで生まれたセンサーテープのようなイノベーションにつながります。研究としては同じテーマを継続しながら、徐々に領域を広げつつシフトしてきたわけです。当初より焦点であった太陽光パネルも今でも研究が続いているものの一つです。

このように消費者にはわかりにくい地味な領域ですが、大きな成果を出してきました。そしてこれらの研究を40年以上継続して続けるということが、現在の研究機関としてのPARCの強みとなっています。他には、PARCがレーザーダイオードで先駆的であることもあまり知られていません。レーザープリンタを発明したことはよく知られていますが、その関連でレーザーダイオードの研究も進んでいました。PARCからスピンアウトしたSpectra Diode Labs (SDL)はその後Xeroxの時価総額を追い抜くほどの企業となりました。Xeroxにはものすごい経済的リターンをもたらしたはずです(Xeroxがエクイティを手放すのが早すぎた点には触れません)。今でも半導体レーザーの研究は進んでいますし、それから発展して光学デバイスでは先駆的です(最近では画期的なフローサイトメータとかHyperspectralイメージセンサーなど)。その他には、Model-based Computingという領域では90年代からXeroxの製品開発に貢献しつつ、現在でも多くの企業が技術を求め投資をしています。どれも30年以上継続して蓄積してきた分野です。

このように過去から丁寧に研究を蓄積してきた結果があるため、現在においては様々な技術を生み出す原動力となっています。研究開発やイノベーションの世界は新しいものが全てであり、長期的な継続はあまり議論されませんが、実際にはそういう長期的な視点が成果を生み出す最先端といことだと思います。よく聞く話しですが、新しいアイデアに投資しても3年ぐらいで失敗だとわかるのですが、そこでそれまでの3年間を全てなかったものにして新しいアイデアに移っていき、10年もすると何も残っていない状態だというのも珍しくありません。

もちろん長期的であるということは、同じことを同じように繰返すという意味ではありません。同じことをやり続けて気付いたらその領域が時代遅れとなっていて慌てて新しい領域を探すということではなく、世界をリードして先に手を打つことが必要です。リターンを出すために常にアプリケーションを求め続け、それにより研究の方向性を柔軟に修正していく必要があります。徐々に技術的なノウハウを広げていくことで、継続性を保ちながら結果的にかなり新しい領域に進んでいきます。その過程でメンバーもかなり入れ替わりますが、それがネットワークの拡大としてリターンを生みます。長期的に研究を継続するためには、このように変化に機敏に対応することが必要なのです。逆に変化に対応していくには、長期的に蓄積してきたノウハウ、知見、ネットワークが必要です。アイデアだけの勝負では、まず成功することはないでしょうし、他の人々もすぐに同じことをするようになります。

もちろんこれは企業の研究開発に限った話しであって、スタートアップなどの世界は別のロジックがあります。

Xerox PARCは1970年に設立されて以降、パーソナルコンピュータAlto、イーサネット、マウス(発明ではなく実用化)、オブジェクト指向、ウィンドウシステム、WYSIWYGワードプロセッサなどを発明したことで知られています。余談ですが私は高校生のときにこれらのイノベーションに憧れて、大学ではコンピュータサイエンスを選んだ経緯があります。一方であまり知られていないのですが、当初よりa-Si(アモルファスシリコン: きれいに結晶になっていないシリコン)の研究がさかんでした。これは大規模なエレクトロニクスのためには結晶シリコンでは限界があるというがモチベーションとなっていました。そのころa-SiでTFTを作るということが実証され始めた時代で、Xeroxのようなイメージングの会社としては当然の投資先です。John Knightsが研究を始め、徐々に蓄積してa-Siの研究でセンターオブエクセレンスになり、その後様々な発明を生み出します。例えば、ディスプレイを想定していたのですが、それが逆方向にセンサーとして利用できるというBob Streetの発明によって、大規模なセンサーでイメージングをする必要のある(光学的にフォーカスできない)X線センサーの実用化に目処をつけます。dpiXという会社としてスピンアウトし、Xeroxの他、Siemens、Philipps、Thomsonの投資を受けて事業化し、今でもヨーロッパのX線機器のほとんどに組込まれています。少し前までPARCの向いに製造ラインがありました(今はコロラドです)。

a-Siは大規模な半導体デバイスを作ることに先進性がありました。そこで大きくなるとリソグラフではパターニングできないだろうということで、パターニングのために印刷技術を使うというのはXeroxとしては自然な選択でした。もちろん印刷によるパターニングは解像度では及ばないことと、ステッパーという技術が生み出されたことにより下火になっていきますが、同時にプリンティッドエレクトロニクス(有機材料を印刷することで作るエレクトロニクス)の領域を切り開きます。大規模なプリンタを日本の企業から調達し研究を重ねていくのですが、それが例えばDARPAプロジェクトで生まれたセンサーテープのようなイノベーションにつながります。研究としては同じテーマを継続しながら、徐々に領域を広げつつシフトしてきたわけです。当初より焦点であった太陽光パネルも今でも研究が続いているものの一つです。

このように消費者にはわかりにくい地味な領域ですが、大きな成果を出してきました。そしてこれらの研究を40年以上継続して続けるということが、現在の研究機関としてのPARCの強みとなっています。他には、PARCがレーザーダイオードで先駆的であることもあまり知られていません。レーザープリンタを発明したことはよく知られていますが、その関連でレーザーダイオードの研究も進んでいました。PARCからスピンアウトしたSpectra Diode Labs (SDL)はその後Xeroxの時価総額を追い抜くほどの企業となりました。Xeroxにはものすごい経済的リターンをもたらしたはずです(Xeroxがエクイティを手放すのが早すぎた点には触れません)。今でも半導体レーザーの研究は進んでいますし、それから発展して光学デバイスでは先駆的です(最近では画期的なフローサイトメータとかHyperspectralイメージセンサーなど)。その他には、Model-based Computingという領域では90年代からXeroxの製品開発に貢献しつつ、現在でも多くの企業が技術を求め投資をしています。どれも30年以上継続して蓄積してきた分野です。

このように過去から丁寧に研究を蓄積してきた結果があるため、現在においては様々な技術を生み出す原動力となっています。研究開発やイノベーションの世界は新しいものが全てであり、長期的な継続はあまり議論されませんが、実際にはそういう長期的な視点が成果を生み出す最先端といことだと思います。よく聞く話しですが、新しいアイデアに投資しても3年ぐらいで失敗だとわかるのですが、そこでそれまでの3年間を全てなかったものにして新しいアイデアに移っていき、10年もすると何も残っていない状態だというのも珍しくありません。

もちろん長期的であるということは、同じことを同じように繰返すという意味ではありません。同じことをやり続けて気付いたらその領域が時代遅れとなっていて慌てて新しい領域を探すということではなく、世界をリードして先に手を打つことが必要です。リターンを出すために常にアプリケーションを求め続け、それにより研究の方向性を柔軟に修正していく必要があります。徐々に技術的なノウハウを広げていくことで、継続性を保ちながら結果的にかなり新しい領域に進んでいきます。その過程でメンバーもかなり入れ替わりますが、それがネットワークの拡大としてリターンを生みます。長期的に研究を継続するためには、このように変化に機敏に対応することが必要なのです。逆に変化に対応していくには、長期的に蓄積してきたノウハウ、知見、ネットワークが必要です。アイデアだけの勝負では、まず成功することはないでしょうし、他の人々もすぐに同じことをするようになります。

もちろんこれは企業の研究開発に限った話しであって、スタートアップなどの世界は別のロジックがあります。

学問について話しました

18 Aug, 2017

先日収録したインタビューが放映されるとのことです。ABCラジオ 8月20日日曜日、22時30分~ 越前屋俵太さんの番組で「俵太の聞きっぱなし天国」です。自分は日本にいないので聞けないのですが、というかコワくて聞けないのが本音です。ネットでは3分でも長すぎて聞いてもらえない時代ですが、30分ももらいました。しかも「学問」という誰も聞いてくれそうにない内容です。学問についてなど話せる立場ではありませんが、あまり偉い人の話しよりも気軽な話しの方がいいということで、引き受けました。

学問が知識ではないということから始めました。「知る」ということは、その対象を征服するということなので満足感と安心感が得られるのですが、学問はその前提を切り崩し自分自身を不安に晒し続けなければなりません。学問というのは知識があるということだと思われることが多いですが、知識に満足しないのが学問だと思います。もちろん勉強はしないといけませんが。

学問とは何ですかと問われて、とっさに世界が成立するための前提を問い直し切り崩すことと答えました(自然科学も人文社会科学も工学も同様だと思います)。一方で、「研究」とは問いを立てて答えを導くことです。もちろん研究で答えを導くためには前提を問い直さなければなりませんし、学問をするためには問いを立てなければなりません。どちらがいいということではなく、単に違う意味を持った活動ということです。重要なのは研究は教えることができても、学問を教えることがとても難しく、できていない場合が多いのではないかということです。まず重要なリサーチクエスチョンを立てろとか、先行研究との差異は何かとか、分析結果が面白くないとか、気が滅入るだけであまり意味のない議論になってしまうことが多いです。

また、近代の枠組みが弱体化した以上、学問は社会において何ら特権を持ちません。学問の自由を特権だと考えているとすると、時代錯誤です。現在大学に対するプレッシャーは強まるばかりですが、こんなときこそ学問の正当性は社会の他の分野への貢献(経済的リターンをもたらす、人生を豊かにするなど)だけではなく、それ自体の存在意義を真剣に追求しなければなりません。それ自体の存在意義とは、社会の既存の正当性の枠組みを解体するということしかないと思います。だから学者は評価されることを目指してはいけないわけです(しかし学問は自分をマーケティングしなければなりません)。以前、ブログで書いた通りです。

などを話しました。おそらくほとんどの部分はカットされているはずです。いずれにしても、学問の地位がほとんどなくなったこの時代に、学問が脚光を浴びる可能性があるということ自体が興味深いです。これは全てが均質になった現代においてなんとか権威があるように見えるもの(歴史、伝統、文化そして学問)にすがろうとする消極的な動きなのか、出口が見えず永遠に回り続ける世界になんとか亀裂を入れることを求めているのか… 色々考え続けなければなりません。

ところで、越前屋俵太さんの生き方も学者の生き方と同じですね。その時代の笑いを批判し、新しい前提から革新的な笑いを作り出されたのですが、かなり孤独な仕事であったと思います。

学問が知識ではないということから始めました。「知る」ということは、その対象を征服するということなので満足感と安心感が得られるのですが、学問はその前提を切り崩し自分自身を不安に晒し続けなければなりません。学問というのは知識があるということだと思われることが多いですが、知識に満足しないのが学問だと思います。もちろん勉強はしないといけませんが。

学問とは何ですかと問われて、とっさに世界が成立するための前提を問い直し切り崩すことと答えました(自然科学も人文社会科学も工学も同様だと思います)。一方で、「研究」とは問いを立てて答えを導くことです。もちろん研究で答えを導くためには前提を問い直さなければなりませんし、学問をするためには問いを立てなければなりません。どちらがいいということではなく、単に違う意味を持った活動ということです。重要なのは研究は教えることができても、学問を教えることがとても難しく、できていない場合が多いのではないかということです。まず重要なリサーチクエスチョンを立てろとか、先行研究との差異は何かとか、分析結果が面白くないとか、気が滅入るだけであまり意味のない議論になってしまうことが多いです。

また、近代の枠組みが弱体化した以上、学問は社会において何ら特権を持ちません。学問の自由を特権だと考えているとすると、時代錯誤です。現在大学に対するプレッシャーは強まるばかりですが、こんなときこそ学問の正当性は社会の他の分野への貢献(経済的リターンをもたらす、人生を豊かにするなど)だけではなく、それ自体の存在意義を真剣に追求しなければなりません。それ自体の存在意義とは、社会の既存の正当性の枠組みを解体するということしかないと思います。だから学者は評価されることを目指してはいけないわけです(しかし学問は自分をマーケティングしなければなりません)。以前、ブログで書いた通りです。

などを話しました。おそらくほとんどの部分はカットされているはずです。いずれにしても、学問の地位がほとんどなくなったこの時代に、学問が脚光を浴びる可能性があるということ自体が興味深いです。これは全てが均質になった現代においてなんとか権威があるように見えるもの(歴史、伝統、文化そして学問)にすがろうとする消極的な動きなのか、出口が見えず永遠に回り続ける世界になんとか亀裂を入れることを求めているのか… 色々考え続けなければなりません。

ところで、越前屋俵太さんの生き方も学者の生き方と同じですね。その時代の笑いを批判し、新しい前提から革新的な笑いを作り出されたのですが、かなり孤独な仕事であったと思います。

カリフォルニアに来て1週間

07 Aug, 2017

生存報告です。子供を連れてカリフォルニアに来て1週間ちょっと経ちました。子供はサマーキャンプにすぐに慣れて楽しんでくれたので助かりました。心配した4歳の妹は何の問題もなく溶け込みました。いつも問題なく頼もしい7歳のお兄ちゃんは、少し大きな子たちと一緒のグループだったので少し戸惑っていましたが、1日で慣れました(食いしん坊の彼としてはサマーキャンプのランチがマズかったらしくそれも否定的な要因でしたが、次の日はホットドッグでおいしかったらしいので、ホっとしました)。二人とも楽しんでいても、精神的な不安があるのは随所に感じられるのですが、それでも自分ががんばらないとと思ってやってくれているのがけなげです。そうやってがんばる頼もしい子供たちに助けられているのですが、パパももっとがんばれと言われているような気がしてかなりプレッシャーです。

デンマークやシンガポールのときもそうでしたが、3日先ぐらいまでの食事のことを考えて献立作りとか買い物とか追われるように生活しています。食事を作ったら次の食事の仕込みです。日本でもみんなやっている当たり前のことですね… 9時に送って9時半に戻ってきて、2時過ぎに出て迎えに行くのですが、買い物などの時間を除いて、この短い時間にどれだけ効率的に仕事をするかに命をかけています。集中力の高い時間に合わせた優先順位付けが鍵ですね。それから子供が戻ってきてプールに入っている間自分は読み物ができるようにするためにおもちゃを用意するとか、夕食食べた後に2人で遊んでくれるようにネタを用意しておくとか、いろいろ工夫の余地があります。夜ももっと仕事したいですが、自分が倒れたら大変なので早く寝るとか、簡単に見えてできないことをやらないといけません。それ以前に自分が事故などに巻き込まれて子供たちが放置されたらと考えるといつも気が抜けません。

ということで、最適化された生活をしています。もちろん仕事以外自分の好きなことをする時間はないですが(せっかく風があるのにウィンドサーフィンできないとか)、仕事をする時間は作れていますのでストレスはそれほど溜らないと思います。日本で同じことをするよりはいいですね。何にしても子供の力に頼っています。仕事では溜まった書き物の他、サービス研究で色々訪問して議論したいと思います。

デンマークやシンガポールのときもそうでしたが、3日先ぐらいまでの食事のことを考えて献立作りとか買い物とか追われるように生活しています。食事を作ったら次の食事の仕込みです。日本でもみんなやっている当たり前のことですね… 9時に送って9時半に戻ってきて、2時過ぎに出て迎えに行くのですが、買い物などの時間を除いて、この短い時間にどれだけ効率的に仕事をするかに命をかけています。集中力の高い時間に合わせた優先順位付けが鍵ですね。それから子供が戻ってきてプールに入っている間自分は読み物ができるようにするためにおもちゃを用意するとか、夕食食べた後に2人で遊んでくれるようにネタを用意しておくとか、いろいろ工夫の余地があります。夜ももっと仕事したいですが、自分が倒れたら大変なので早く寝るとか、簡単に見えてできないことをやらないといけません。それ以前に自分が事故などに巻き込まれて子供たちが放置されたらと考えるといつも気が抜けません。

ということで、最適化された生活をしています。もちろん仕事以外自分の好きなことをする時間はないですが(せっかく風があるのにウィンドサーフィンできないとか)、仕事をする時間は作れていますのでストレスはそれほど溜らないと思います。日本で同じことをするよりはいいですね。何にしても子供の力に頼っています。仕事では溜まった書き物の他、サービス研究で色々訪問して議論したいと思います。

真実と笑い

25 Jul, 2017 filed in: Culture

トランプ大統領に関連して、真実(truth)とは何かについて議論が盛り上っています。今回久しぶりにアメリカに行って少し考えましたので、書いておきたいと思います。

まずトランプ大統領の語ることが真実ではないということは明白なのですが、それに対してメインストリームメディアが真実の報道にコミットしているように逆転した構図になっています。メインストリームメディアが真実にコミットしてきたことはなく、今後もそれは期待できません。もちろん個別には真実であることはありますが、逆に言うと個別判断でしかありません。トランプ大統領はCNNなどのメインストリームメディアを「フェイクニュース」だと批判しますが、これはある意味で正しい批判です。

トランプ大統領の言っていることが真実ではないのは、何か現実があってそれと照合していないということではなく、真実ではないと議論されている内容がいつの間にか真実になっているカラクリがあるからです。逆に、真実をひとつひとつ裏付けを取って示すことができるカラクリがあることが、真実を作り上げます。しかしながら、このカラクリはカラクリである以上完璧には動かないので、真実というのは常に留保付きでしかありません。その意味では何が真実かをそれのみで判断することは不可能です。しかしこれがメインストリームメディアが真実ではないことの根拠ではありません。メインストリームメディアは社会から外に出て判断する特権を持たず、社会の中で利害関係を持ちますので、これはこれで信用できないカラクリがあるわけです。

本当に言いたいのはここからです。現在最も信頼できるメディアは、実はStephen Colbertなどに代表されるコメディであったりします。この逆説の意味を考えたいと思います。現在はもはや何が真実で何が真実でないのかがわからない状態、何が現実で何がイメージなのかがわからない状態にあります。その中で真実を伝えることは不可能です。もはや全てがマトリックスのようなシミュラークラとなってしまっています。そしてみんなが自分は正しいと主張するこのような世界で、真剣に自分の方が真実だと主張することは空回りして逆効果です。

コメディが真実味を帯びるのは、笑いを通して現実と見えるものをズラし亀裂を入れるからです。メインストリームメディアは本当のことを伝えると問題が起きるために、笑いを通してしか本当のことを言えません。一方で、コメディは人々に何が笑うべきで何を笑うべきではないのかの判断を迫ります。笑うべきでないところで笑うと、他の人から笑われます。ここで受け取る側にきちんと判断をしなければならないという緊張感を生み出します。逆に、真実を語っていると見せ掛けているメディアを受動的に受け取るだけでは、このような緊張感が排除されます。つまり笑いが、その人がどういう人かが問題となる緊張感のある闘争の関係を生み出します。

重要なのは、真実は自分自身だけでは維持できず、冗談に依存しているということです。そしてこの冗談は真実が排除してきたものです。つまり、自らがイカガワしいとして排除してきたものに依存しなければならないわけです。そしてこれは真実が自身を真実であると演じる(perform)ことの必然的な帰結です。トランプ大統領はこの社会的な水準での脱構築をうまく演じています(本人の意図とは異なりますが)。真実をきちんと伝えることにこだわらなければなりませんが、エリート主義的に真実らしく真実を主張することは時代遅れとも言えます。

まずトランプ大統領の語ることが真実ではないということは明白なのですが、それに対してメインストリームメディアが真実の報道にコミットしているように逆転した構図になっています。メインストリームメディアが真実にコミットしてきたことはなく、今後もそれは期待できません。もちろん個別には真実であることはありますが、逆に言うと個別判断でしかありません。トランプ大統領はCNNなどのメインストリームメディアを「フェイクニュース」だと批判しますが、これはある意味で正しい批判です。

トランプ大統領の言っていることが真実ではないのは、何か現実があってそれと照合していないということではなく、真実ではないと議論されている内容がいつの間にか真実になっているカラクリがあるからです。逆に、真実をひとつひとつ裏付けを取って示すことができるカラクリがあることが、真実を作り上げます。しかしながら、このカラクリはカラクリである以上完璧には動かないので、真実というのは常に留保付きでしかありません。その意味では何が真実かをそれのみで判断することは不可能です。しかしこれがメインストリームメディアが真実ではないことの根拠ではありません。メインストリームメディアは社会から外に出て判断する特権を持たず、社会の中で利害関係を持ちますので、これはこれで信用できないカラクリがあるわけです。

本当に言いたいのはここからです。現在最も信頼できるメディアは、実はStephen Colbertなどに代表されるコメディであったりします。この逆説の意味を考えたいと思います。現在はもはや何が真実で何が真実でないのかがわからない状態、何が現実で何がイメージなのかがわからない状態にあります。その中で真実を伝えることは不可能です。もはや全てがマトリックスのようなシミュラークラとなってしまっています。そしてみんなが自分は正しいと主張するこのような世界で、真剣に自分の方が真実だと主張することは空回りして逆効果です。

コメディが真実味を帯びるのは、笑いを通して現実と見えるものをズラし亀裂を入れるからです。メインストリームメディアは本当のことを伝えると問題が起きるために、笑いを通してしか本当のことを言えません。一方で、コメディは人々に何が笑うべきで何を笑うべきではないのかの判断を迫ります。笑うべきでないところで笑うと、他の人から笑われます。ここで受け取る側にきちんと判断をしなければならないという緊張感を生み出します。逆に、真実を語っていると見せ掛けているメディアを受動的に受け取るだけでは、このような緊張感が排除されます。つまり笑いが、その人がどういう人かが問題となる緊張感のある闘争の関係を生み出します。

重要なのは、真実は自分自身だけでは維持できず、冗談に依存しているということです。そしてこの冗談は真実が排除してきたものです。つまり、自らがイカガワしいとして排除してきたものに依存しなければならないわけです。そしてこれは真実が自身を真実であると演じる(perform)ことの必然的な帰結です。トランプ大統領はこの社会的な水準での脱構築をうまく演じています(本人の意図とは異なりますが)。真実をきちんと伝えることにこだわらなければなりませんが、エリート主義的に真実らしく真実を主張することは時代遅れとも言えます。

— 追記 —

ちなみに、先日越前屋俵太さんの過去の映像を見ました。フランスのクレッソン首相が「日本人は黄色い蟻」と言ったときに、越前屋俵太さんが蟻の着ぐるみを着てパリの人々に「日本人のどこが蟻なのでしょうか?」とインタビューし、そのまま首相官邸にアポなしで突入しようとしました。その一部始終が現地のニュースにも取り上げられました。「日本人のどこが蟻なのでしょうか?」という質問が当然Ouiという答えを織り込んでおり、しかもそれをセンスよく裏返しにパフォームしているということで、フランス人が得意な趣味(goût)の勝負で勝っている抗議であって、単に正面から抗議する単純なジェスチャーよりもはるかに洗練されていると言えます。言葉で抗議をすることと、言葉では何も言わずパフォーマンス自体が抗議となっていること(パフォーマティブな抗議)の差異において、笑いはとても巧妙な戦略となります。

イノベーションを狙うのはやめよう

ある雑誌のインタビューを受けたときに議論した内容です。うまく伝えることができなかったことを反省し、あらためて整理しようと思いました。下記の内容とは直接関わりませんが、最近訳の出たA. ReckwitzのThe Invention of Creativityにも刺激を受けました。

最近は、イノベーションを起こすための仕組み、施策、マネジメントなどについて議論が活発に行われています。またデザイン思考が浸透し、クリエイティブな仕事をするということ自体にも注目が集まっています。このような言説がかなり浸透する一方で、それに違和感を持たれている方が多いのではないでしょうか? そもそもイノベーションは起こそうと思って起こすものではないですし、本来我々を解放するはずのクリエイティビティが我々にとって義務となりつつあります。未だに未来を予測して戦略的に投資をしようという考えが聞かれます。もちろん旧来のマネジメントを肯定するつもりはありませんし、クリエイティビティやイノベーションを推進することは重要ですが、そのやり方がクリエイティブでもイノベーティブでもないように思います。

従業員が革新的なアイデアを提案する仕組みというのは企業はどこでも作っていますが、それではイノベーションを生み出すことはできません。この仕組みが前提とするものがとてもアヤシイと思います。クリエイティビティ概念の出所である「芸術」における古臭い前提がナイーブに持ち込まれているように見えます。まず、芸術とはオリジナルなものを作り出す天才的な営為であるというルネサンス以降の幻想です。オリジナルなアイデアがあればイノベーションを起こせるという前提ですが、オリジナルなスタイルを生み出す個人の天才を祝福するモダニズムはすでに社会的に力を失いました。

もう一つの芸術に関する古い前提は、芸術が一つの作品(work)というものに集約されるという考え方です。芸術はすでに一つの作品の中に埋め込まれた価値には制限できず、むしろそれが展示される社会的文脈と文脈化、そしてオーディエンスを巻き込んだパフォーマンス自体が芸術となり、芸術とそれ以外の境界がわからなくなっています。一方で、芸術においてすでにオリジナルなスタイルというものを生み出すことが難しくなり、すでにあるものを組み合せたり読み替えることにシフトする中で、芸術のアウトプット(作品)が真似しにくい天才的でオリジナルな「スタイル」から新しい「アイデア」に浮遊していきます。そこでクリエイティビティはそのアウトプットである「アイデア」に還元され、そのアイデアがフェティッシュ化されます。

そして資本主義が文化に接する方法は常に両義的です。上記のようにクリエイティビティを資本主義の外部性として神秘化する一方で、それを何らかの手順や方法論のような形で誰でもできるようなものとして飼い馴らそうとします。クリエイティビティが属人的なものではいけないというわけです。あるいはクリエイティビティの部分を外に出して、アウトプットだけを取り込もうとします。このように飼い馴らすことによって、クリエイティビティから生み出されるアウトプットは、自分がすぐに利用可能なものでなければなりません。だからそれは投資対象として判断されマネージされる類いの「アイデア」というものに還元されてしまいます。つまり、ここでも「オリジナリティ」と「アイデア」は矛盾しているのですが、イノベーションにつながるような「オリジナル」な「アイデア」が出てくることを期待するという、無茶苦茶な神話が生み出されます。

オリジナルなアイデアを求める仕組みが単に企業の宣伝やCSRと割り切って実践されているなら問題はないのですが、そのようなクールな企業はほとんどないように思います。結果として、新規性のあるアイデアに次々と投資されるが結果的にほとんど成功せず、また次にゼロから開始するというサイクルに陥いります。それでも失敗から本来何か学び得たはずで、会社にとって資源として蓄積されるものがあったはずが、失敗したものはアイデアが悪かったとして全て否定されて次のアイデアに移っていきます。本来企業が自らの強みとして蓄積してきた能力や資源が顧みられることがなく、徐々に失われていきます。違う言い方をすると、未来を予測して戦略的にやろうとするからこそ、結果的にその場限りの判断となってしまうのです。

私が以前に勤めていたXeroxのパロアルト研究所(PARC)では、アイデアを追求したグループもありましたが、イノベーションを継続的に生み出していたのは40年ぐらい同じことを継続しているグループでした。基本的には同じケーパビリティをブレることなく基礎としながら、積極的に新しい応用領域や新しい技術シーズに適応しながら徐々に変化、拡大させていきます。長期的に研究を育て続けることで、その領域で世界的権威となり情報やタレントを集める原動力となります。そして腰を据えて見ていると小手先のアイデアや学会で議論されている新しい方式に飛び付くのではなく、むしろ注意深く自分たちにできるニッチを見つけて他にはない技術を生み出していきます。逆説的ですが、この変化の激しい時代であるからこそ数十年同じことをし続ける活動が必要で、未来に投資をするのではなく過去を大事につないでいくことが重要だと思います。それにより結果としてイノベーティブなものが生れると思います。

結局イノベーションは起こそうと思って起こせるものではありません。そのための方法は存在しません。もしイノベーションを本当に意味のある概念にするのであれば、それを狙いに行くのではなく地道に仕事をすることです。例えば、江崎玲於奈博士がノーベル賞を得ることになる発見は、(後の)SONYが商品化しようとしていたトランジスタラジオのトランジスタの不良品の調査をしていたときに起こったのであって(と聞いています)、革新的な研究を狙ってやったからではありません(もちろん科学的な発見とイノベーションは異なりますが、実際には前者のようなイメージが求められることが多いと思いますので)。PARCは数多くの謂ゆる破壊的イノベーションを生み出しましたが、その大部分はDARPAを仕切っていたBob Taylorが全米から様々優れた若い研究者を集めたからであって、Xerox自体の投資やマネジメントだけによるものではありません。

革新的なアイデアを考えること自体は意味のあることです。言わなくてもみんなやっていることです。しかし、それを狙いに行くとき、自分の扱いやすいように飼い馴らしてしまいます。イノベーションを狙うことを制度化することは余計な仕事を増やすばかりか、本来の自分たちの強みを失うことになります。腰を据えてクールに社会を読み解き、狙いに行くためには狙わないということが重要だと思います。もちろんリスクを負って投資をしていくことは重要ですが、そのときは奇抜なアイデアに投資をするのではなく、自分が面白いと思うことを確実にした上でそれを実現しようとすることが必要だと思います。

最近は、イノベーションを起こすための仕組み、施策、マネジメントなどについて議論が活発に行われています。またデザイン思考が浸透し、クリエイティブな仕事をするということ自体にも注目が集まっています。このような言説がかなり浸透する一方で、それに違和感を持たれている方が多いのではないでしょうか? そもそもイノベーションは起こそうと思って起こすものではないですし、本来我々を解放するはずのクリエイティビティが我々にとって義務となりつつあります。未だに未来を予測して戦略的に投資をしようという考えが聞かれます。もちろん旧来のマネジメントを肯定するつもりはありませんし、クリエイティビティやイノベーションを推進することは重要ですが、そのやり方がクリエイティブでもイノベーティブでもないように思います。

従業員が革新的なアイデアを提案する仕組みというのは企業はどこでも作っていますが、それではイノベーションを生み出すことはできません。この仕組みが前提とするものがとてもアヤシイと思います。クリエイティビティ概念の出所である「芸術」における古臭い前提がナイーブに持ち込まれているように見えます。まず、芸術とはオリジナルなものを作り出す天才的な営為であるというルネサンス以降の幻想です。オリジナルなアイデアがあればイノベーションを起こせるという前提ですが、オリジナルなスタイルを生み出す個人の天才を祝福するモダニズムはすでに社会的に力を失いました。

もう一つの芸術に関する古い前提は、芸術が一つの作品(work)というものに集約されるという考え方です。芸術はすでに一つの作品の中に埋め込まれた価値には制限できず、むしろそれが展示される社会的文脈と文脈化、そしてオーディエンスを巻き込んだパフォーマンス自体が芸術となり、芸術とそれ以外の境界がわからなくなっています。一方で、芸術においてすでにオリジナルなスタイルというものを生み出すことが難しくなり、すでにあるものを組み合せたり読み替えることにシフトする中で、芸術のアウトプット(作品)が真似しにくい天才的でオリジナルな「スタイル」から新しい「アイデア」に浮遊していきます。そこでクリエイティビティはそのアウトプットである「アイデア」に還元され、そのアイデアがフェティッシュ化されます。

そして資本主義が文化に接する方法は常に両義的です。上記のようにクリエイティビティを資本主義の外部性として神秘化する一方で、それを何らかの手順や方法論のような形で誰でもできるようなものとして飼い馴らそうとします。クリエイティビティが属人的なものではいけないというわけです。あるいはクリエイティビティの部分を外に出して、アウトプットだけを取り込もうとします。このように飼い馴らすことによって、クリエイティビティから生み出されるアウトプットは、自分がすぐに利用可能なものでなければなりません。だからそれは投資対象として判断されマネージされる類いの「アイデア」というものに還元されてしまいます。つまり、ここでも「オリジナリティ」と「アイデア」は矛盾しているのですが、イノベーションにつながるような「オリジナル」な「アイデア」が出てくることを期待するという、無茶苦茶な神話が生み出されます。

オリジナルなアイデアを求める仕組みが単に企業の宣伝やCSRと割り切って実践されているなら問題はないのですが、そのようなクールな企業はほとんどないように思います。結果として、新規性のあるアイデアに次々と投資されるが結果的にほとんど成功せず、また次にゼロから開始するというサイクルに陥いります。それでも失敗から本来何か学び得たはずで、会社にとって資源として蓄積されるものがあったはずが、失敗したものはアイデアが悪かったとして全て否定されて次のアイデアに移っていきます。本来企業が自らの強みとして蓄積してきた能力や資源が顧みられることがなく、徐々に失われていきます。違う言い方をすると、未来を予測して戦略的にやろうとするからこそ、結果的にその場限りの判断となってしまうのです。

私が以前に勤めていたXeroxのパロアルト研究所(PARC)では、アイデアを追求したグループもありましたが、イノベーションを継続的に生み出していたのは40年ぐらい同じことを継続しているグループでした。基本的には同じケーパビリティをブレることなく基礎としながら、積極的に新しい応用領域や新しい技術シーズに適応しながら徐々に変化、拡大させていきます。長期的に研究を育て続けることで、その領域で世界的権威となり情報やタレントを集める原動力となります。そして腰を据えて見ていると小手先のアイデアや学会で議論されている新しい方式に飛び付くのではなく、むしろ注意深く自分たちにできるニッチを見つけて他にはない技術を生み出していきます。逆説的ですが、この変化の激しい時代であるからこそ数十年同じことをし続ける活動が必要で、未来に投資をするのではなく過去を大事につないでいくことが重要だと思います。それにより結果としてイノベーティブなものが生れると思います。

結局イノベーションは起こそうと思って起こせるものではありません。そのための方法は存在しません。もしイノベーションを本当に意味のある概念にするのであれば、それを狙いに行くのではなく地道に仕事をすることです。例えば、江崎玲於奈博士がノーベル賞を得ることになる発見は、(後の)SONYが商品化しようとしていたトランジスタラジオのトランジスタの不良品の調査をしていたときに起こったのであって(と聞いています)、革新的な研究を狙ってやったからではありません(もちろん科学的な発見とイノベーションは異なりますが、実際には前者のようなイメージが求められることが多いと思いますので)。PARCは数多くの謂ゆる破壊的イノベーションを生み出しましたが、その大部分はDARPAを仕切っていたBob Taylorが全米から様々優れた若い研究者を集めたからであって、Xerox自体の投資やマネジメントだけによるものではありません。

革新的なアイデアを考えること自体は意味のあることです。言わなくてもみんなやっていることです。しかし、それを狙いに行くとき、自分の扱いやすいように飼い馴らしてしまいます。イノベーションを狙うことを制度化することは余計な仕事を増やすばかりか、本来の自分たちの強みを失うことになります。腰を据えてクールに社会を読み解き、狙いに行くためには狙わないということが重要だと思います。もちろんリスクを負って投資をしていくことは重要ですが、そのときは奇抜なアイデアに投資をするのではなく、自分が面白いと思うことを確実にした上でそれを実現しようとすることが必要だと思います。

越前屋俵太という存在

越前屋俵太さんデビュー35周年公認非公式イベントに行きました。普通は見れない映像の数々、大爆笑の連続であっという間の2時間でした。当日の様子は写真が撮れなかったのでお土産の佐々木酒造の酒の写真です(何かの機会に飲もうと思っていたら、今日帰ったらやっぱり開いていた)。

私に響いた俵太さんの言葉(パラフレーズ)です。俵太さん自身が越前屋俵太が大好きだった。町の普通の人々を巻き込んで、スタジオでタレントが話しているのとは違うレベルの笑いを作り上げた。時代が作り上げたキャラクターだった。越前屋俵太は一人の人間ではなく、その時代の多くの人々がチームとなって作り上げたものだった。これからタレントとして「復活」ではなく、チームとして「再結成」だ。

つまり、越前屋俵太さんはひとつの「間テクスト性」なのです(様々なテクストが引用されたものであり引用する実践)。その時代の様々な人々のテクストが織りなされ、俵太さんという人自身がその一つにすぎないような一つの関係性そのもので、一人の個性に還元できず無数の中心を持って動き続けているようなひとつの「社会」なのです。あれだけの衝撃的なタレント性は、まさにその時代の人々自身を表象=代理したということかと思います。もちろんこの代理は人々の言いたいことを代弁したという意味ではなく、人々を引き込んで笑いに変え、テレビの中で笑われている自分とテレビを見て笑っている自分が一致したという形の代理です。

90年代はこのような動きが直接的に求められた時代でした。つまり近代のエリート的な枠組みが解体され人々が本当の意味で解放されたことが感じられ、ひとりひとりが自分の力でそれぞれの自分を作り上げるクリエイティビティが求められた時代です。テレビの中と外の境界がぼやけてきた時代です。一方で、この境界の解体自体の新しさがなくなった現代において、今「再結成」されることはどのような意味を持つのでしょうか?

現在はこのクリエイティビティが個人の解放として祝福されると同時に、クリエイティビティが義務となり、人々ががんじがらめになって不安が大きくなっている時代です。そしてクリエイティビティが一つの形式となり、本当にクリエイティブであることが神話でしかないような時代です。私はこのような時代こそ、俵太さんのような形での表象=代理が求められているように思います。つまり、人々が生活の中で自然にクリエイティブであることを祝福できることが逆に難しくなる中で、それを実現する可能性を提示することです。そして笑われることとそれを見て笑うことが同じであることが本当の解放であるということ、これを一つの社会として一瞬でも実現できるかどうかがかかっています。

俵太さんのやろうとしている越前屋俵太の再結成はそういう意味があるように思います。

私に響いた俵太さんの言葉(パラフレーズ)です。俵太さん自身が越前屋俵太が大好きだった。町の普通の人々を巻き込んで、スタジオでタレントが話しているのとは違うレベルの笑いを作り上げた。時代が作り上げたキャラクターだった。越前屋俵太は一人の人間ではなく、その時代の多くの人々がチームとなって作り上げたものだった。これからタレントとして「復活」ではなく、チームとして「再結成」だ。

つまり、越前屋俵太さんはひとつの「間テクスト性」なのです(様々なテクストが引用されたものであり引用する実践)。その時代の様々な人々のテクストが織りなされ、俵太さんという人自身がその一つにすぎないような一つの関係性そのもので、一人の個性に還元できず無数の中心を持って動き続けているようなひとつの「社会」なのです。あれだけの衝撃的なタレント性は、まさにその時代の人々自身を表象=代理したということかと思います。もちろんこの代理は人々の言いたいことを代弁したという意味ではなく、人々を引き込んで笑いに変え、テレビの中で笑われている自分とテレビを見て笑っている自分が一致したという形の代理です。

90年代はこのような動きが直接的に求められた時代でした。つまり近代のエリート的な枠組みが解体され人々が本当の意味で解放されたことが感じられ、ひとりひとりが自分の力でそれぞれの自分を作り上げるクリエイティビティが求められた時代です。テレビの中と外の境界がぼやけてきた時代です。一方で、この境界の解体自体の新しさがなくなった現代において、今「再結成」されることはどのような意味を持つのでしょうか?

現在はこのクリエイティビティが個人の解放として祝福されると同時に、クリエイティビティが義務となり、人々ががんじがらめになって不安が大きくなっている時代です。そしてクリエイティビティが一つの形式となり、本当にクリエイティブであることが神話でしかないような時代です。私はこのような時代こそ、俵太さんのような形での表象=代理が求められているように思います。つまり、人々が生活の中で自然にクリエイティブであることを祝福できることが逆に難しくなる中で、それを実現する可能性を提示することです。そして笑われることとそれを見て笑うことが同じであることが本当の解放であるということ、これを一つの社会として一瞬でも実現できるかどうかがかかっています。

俵太さんのやろうとしている越前屋俵太の再結成はそういう意味があるように思います。

ホスピタリティについて

前期は新しい授業が多く追われる日々を過ごし、挙句のはてに帯状疱疹になってしまうという状態で、何も書く余裕がありませんでした。まだ前期が終っていませんが、少しだけ落ちつきました。

前期は複数の授業でホスピタリティについて議論する機会に恵まれました。京都大学経営管理大学院では、7年前からサービス価値創造プログラムというとても先進的な教育を進めていますが、この度「サービス&ホスピタリティプログラム」と名称を変更します。経産省の支援で立ち上げたインテグレイティド・ホスピタリティの教育プログラム、観光庁の支援で立ち上げつつある観光MBAのプログラムなどの動きが活発になるにつれて、ホスピタリティを一つの中心に据えるわけです。

なぜホスピタリティを取り上げるのか? 二つの理由があります。一つはホスピタリティが社会を可能にする一つの重要な概念だからです。カントは永久平和を実現するための条件の一つとしてホスピタリティを挙げました。Levinasが他者を迎え入れること、他者の顔に向き合い応答責任を負うことが倫理を規定するというように、ホスピタリティは「他者」との関係において無くてはならない根源的な概念と考えられるのです(もちろん我々はこのような概念を好きで信じるのではなく、対峙して解体していきます)。必ずしもこの言葉を使わなくても、何らかの類概念を使わずして、社会の秩序を期待することは難しいと思います。つまり、ホスピタリティはホテルやレストランなどのサービスに限定された特殊な概念ではなく、社会の基礎となる一般的なものです。

もう一つの理由は、ホスピタリティは資本主義社会において縮減していく運命にある概念の一つです。それはDerridaが言うように、ホスピタリティが矛盾を孕んだ狂気の行為であるからで、近代社会における人間関係の物象化(人と人の関係がモノとモノの関係になっていくこと)が進むことで、このような矛盾を孕んだ関係性は排除されるからだと言えます。本来的に自分の家を所有する力と、それを解放し客人を迎え入れる寛容さは相容れないものであり、客人に対して「自分の家のようにくつろいでください」と無条件に言うことができないのです。このように無条件のホスピタリティが原理的に不可能であり、常に経済の循環に取り込まれるか法律的な義務として規定されるに至ると、ホスピタリティ自体が自らの根拠を失った条件付きの行為となります。結果としてホスピタリティ概念が形骸化します。

つまり、社会の基礎となる概念であるホスピタリティが、社会そのものによって植民地化されていくわけです。ここで興味深いのは、ホスピタリティが社会で存在意義を失う流れの中で、近年ホスピタリティ(というか「おもてなし」)が脚光を浴びていることです。わかりやすいのは瀧川クリステルさんですが、同様に京大でもホスピタリティを押し出しています。一般的には「おもてなし」という言葉に何か神秘的な意味合いを込めて使うことが多いです。それが日本特有のものであるというようなキケンな議論が見らることもありますが、いずれにしてもホスピタリティとはDerridaやLevinasが言うような外部性を迎え入れるという意味で根源的に狂気の行為であり、今は合理的に説明のつかない狂気に価値が生じるというとても興味深い局面にあると言えます。

サービスに媒介された人間関係の物象化が行き着いたところで、外部性としての他者に向き合う緊張感のある脱構築的な意味に回帰しつつあるということです。これから社会で広まっていくサービスなりビジネスは、客を否定するような狂気を含む緊張感のあるものが多くなるでしょう。一方でこの現代の社会においてモダニズムのようなエリート主義に戻ることで緊張感を生み出すことはありえないことであり、ここでの外部性はもう一段内部に取り込まれ両義性を保持しなければなりません。このことは、これまで議論してきた文化や芸術に関する動きと同様です。

我々もサービス&ホスピタリティプログラムに名称変更するのですが、ホスピタリティが社会の基礎的な概念であり、かつ社会がそれを否定しつつ回帰しているものであるなら、これは興味深い実験的な取り組みかもしれません。間違えても、日本人特有の客に対する心からの配慮やおもてなしを教えるようなものではありませんし、伝統とか歴史を自負して自分たちだけ喜んでいるのはあまりに時代錯誤です。

前期は複数の授業でホスピタリティについて議論する機会に恵まれました。京都大学経営管理大学院では、7年前からサービス価値創造プログラムというとても先進的な教育を進めていますが、この度「サービス&ホスピタリティプログラム」と名称を変更します。経産省の支援で立ち上げたインテグレイティド・ホスピタリティの教育プログラム、観光庁の支援で立ち上げつつある観光MBAのプログラムなどの動きが活発になるにつれて、ホスピタリティを一つの中心に据えるわけです。

なぜホスピタリティを取り上げるのか? 二つの理由があります。一つはホスピタリティが社会を可能にする一つの重要な概念だからです。カントは永久平和を実現するための条件の一つとしてホスピタリティを挙げました。Levinasが他者を迎え入れること、他者の顔に向き合い応答責任を負うことが倫理を規定するというように、ホスピタリティは「他者」との関係において無くてはならない根源的な概念と考えられるのです(もちろん我々はこのような概念を好きで信じるのではなく、対峙して解体していきます)。必ずしもこの言葉を使わなくても、何らかの類概念を使わずして、社会の秩序を期待することは難しいと思います。つまり、ホスピタリティはホテルやレストランなどのサービスに限定された特殊な概念ではなく、社会の基礎となる一般的なものです。

もう一つの理由は、ホスピタリティは資本主義社会において縮減していく運命にある概念の一つです。それはDerridaが言うように、ホスピタリティが矛盾を孕んだ狂気の行為であるからで、近代社会における人間関係の物象化(人と人の関係がモノとモノの関係になっていくこと)が進むことで、このような矛盾を孕んだ関係性は排除されるからだと言えます。本来的に自分の家を所有する力と、それを解放し客人を迎え入れる寛容さは相容れないものであり、客人に対して「自分の家のようにくつろいでください」と無条件に言うことができないのです。このように無条件のホスピタリティが原理的に不可能であり、常に経済の循環に取り込まれるか法律的な義務として規定されるに至ると、ホスピタリティ自体が自らの根拠を失った条件付きの行為となります。結果としてホスピタリティ概念が形骸化します。

つまり、社会の基礎となる概念であるホスピタリティが、社会そのものによって植民地化されていくわけです。ここで興味深いのは、ホスピタリティが社会で存在意義を失う流れの中で、近年ホスピタリティ(というか「おもてなし」)が脚光を浴びていることです。わかりやすいのは瀧川クリステルさんですが、同様に京大でもホスピタリティを押し出しています。一般的には「おもてなし」という言葉に何か神秘的な意味合いを込めて使うことが多いです。それが日本特有のものであるというようなキケンな議論が見らることもありますが、いずれにしてもホスピタリティとはDerridaやLevinasが言うような外部性を迎え入れるという意味で根源的に狂気の行為であり、今は合理的に説明のつかない狂気に価値が生じるというとても興味深い局面にあると言えます。

サービスに媒介された人間関係の物象化が行き着いたところで、外部性としての他者に向き合う緊張感のある脱構築的な意味に回帰しつつあるということです。これから社会で広まっていくサービスなりビジネスは、客を否定するような狂気を含む緊張感のあるものが多くなるでしょう。一方でこの現代の社会においてモダニズムのようなエリート主義に戻ることで緊張感を生み出すことはありえないことであり、ここでの外部性はもう一段内部に取り込まれ両義性を保持しなければなりません。このことは、これまで議論してきた文化や芸術に関する動きと同様です。

我々もサービス&ホスピタリティプログラムに名称変更するのですが、ホスピタリティが社会の基礎的な概念であり、かつ社会がそれを否定しつつ回帰しているものであるなら、これは興味深い実験的な取り組みかもしれません。間違えても、日本人特有の客に対する心からの配慮やおもてなしを教えるようなものではありませんし、伝統とか歴史を自負して自分たちだけ喜んでいるのはあまりに時代錯誤です。

デザインについて (とりあえず)

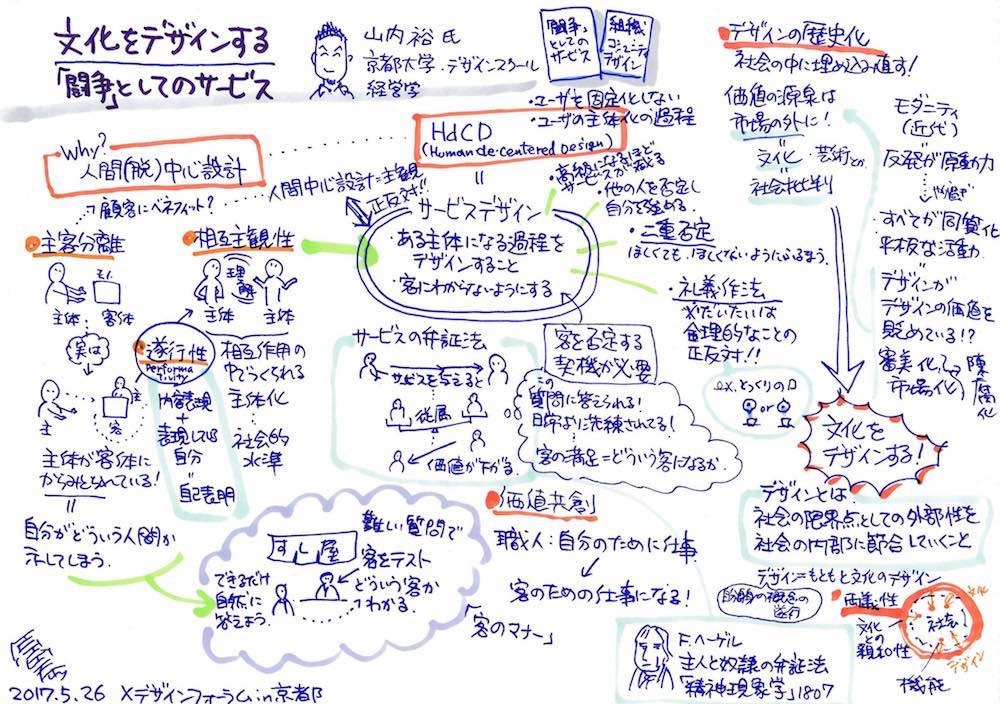

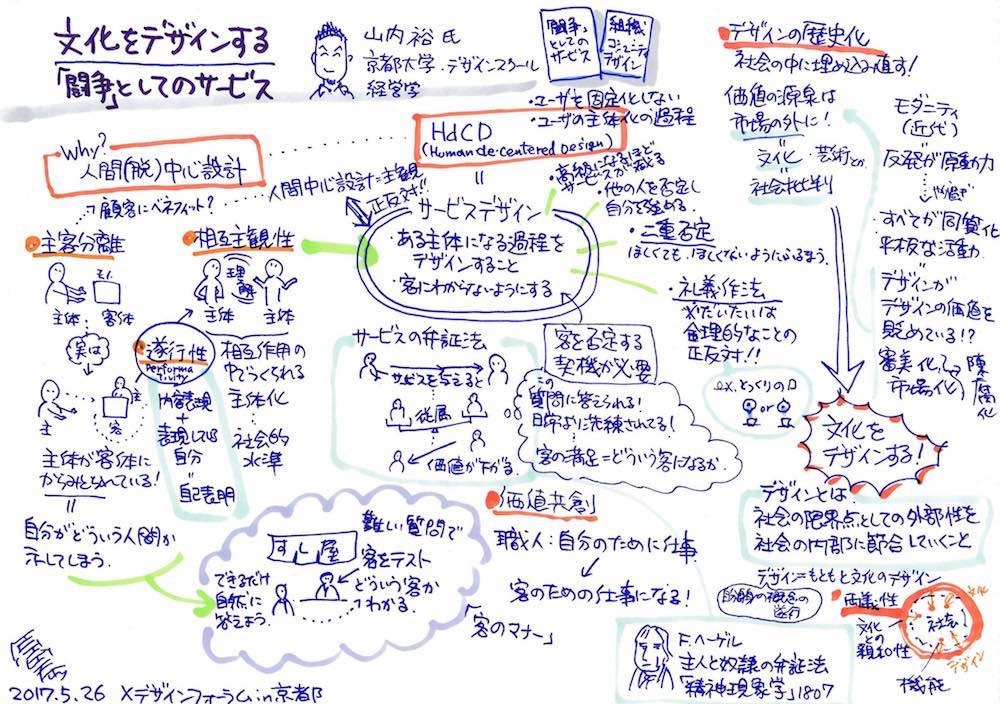

先日京都にXデザインフォーラムが来てくださいまして、興味深い議論をしました。そのときの参加者の方々がブログを上げるのが早くてすでに乗り遅れていますが、私なりに少し補足したいと思います。これは先日契約した『組織・コミュニティデザイン』(共立出版)という、京都大学デザインスクール教科書シリーズの一つとなる書籍で主張している内容です。以下は原田泰先生が即興でまとめてくださったグラレコです。

現在の社会では、我々の日常のあらゆるものが審美化(aestheticization)されるということが繰返されたため、市場で流通されるためにデザインされたものが同質化し、陳腐で空虚なものとしてしか捉えられない状態です。デザイナーがいい仕事をしたがために、自分の仕事の価値を下げてしまったとも言えます。見栄えをよくするとか、インパクトのある広告を打つというようなことが、期待したほど消費者にとって価値をもたらさないだけではなく、時には反発の対象となっているところがあります(もちろんそれを迂闊に喜ぶという側面のある両義性を無視するわけにはいきませんが)。モノからサービスへの流れや、技術のコモディティ化に対抗する動きには、このような文化的な文脈があります。

そして、現在残された価値の源泉は、市場の外部にしかないのです。市場で流通してしまったものは、同質化され陳腐となります。この意味で、デザインとは社会の限界点としての外部性を、内部に節合していくことである、という定義を提案しました。資本主義社会の外部性とは「文化」です。芸術とそれに準ずるデザイン、エスニックなものやサブカルチャー、伝統などが価値を持つのは、おおよそ「文化」というものに括ることができると思います(以前書いたR. Williamsの文化の3つの意味です)。現在の社会における価値はこれらのようなものと関連していると思います。そしてこのように外部性を社会に節合していくということは、デザインは社会批判となるわけです。

例えば、私が研究している京都の料理屋とか東京の鮨屋のような例では、これらはあえて資本主義社会を反転させて、むしろ利益を上げることを否定するようなジェスチャーを伴い(客を喜ばせようとはしない鮨屋のおやじなど)、外部性を維持しようとしています。もし本当に外部に位置すると考えているとすると単なるエリート主義に戻ってしまうので、現代社会ではすぐに正当性を失います。ここで愚直な「職人」の概念はある意味で便利なカテゴリとして利用することが(まだ)可能です。

これはデザインという概念自体の両義性です。つまりデザインは資本主義社会にとって外部性である文化の一部であり、その社会から離れて自律化した「場」となります。一方で、デザインとは機能であり、コストを正当化し、利用に奉仕するという意味で、社会の内部性でもあります。この両義性がデザインという概念が近年注目を集める理由です。デザインするということはデザイン概念自体を遂行的に打ち立てることであり、だからデザイン行為がデザインとは何かという言説と切り離せなくなったのはこのためです。

以上から、人間中心設計や参加型デザインは方向性としては素晴しいのですが、それだけでは不十分であることは理解いただけると思います。利用者の潜在的ニーズを満たすとか、使いやすいものを作るとか、弱者を助けるようなデザインというのは、この外部性に向き合うことなく、内部で安心できる中心を置いてデザインを閉じるという動きとなる可能性があります。もちろんそれが悪いとか意味がないということではありません。単に、それではデザイン概念を汲みつくせないという意味で、デザイナーの方々がやる仕事としてはもったいないと思います。そして多くのデザイナーはこのことを理解し実践されていると思います。

実はこれで終りではなく、ここからさらに文化概念に立ち戻る必要があります。この続きは、また時間のあるときに書きたいと思います。

現在の社会では、我々の日常のあらゆるものが審美化(aestheticization)されるということが繰返されたため、市場で流通されるためにデザインされたものが同質化し、陳腐で空虚なものとしてしか捉えられない状態です。デザイナーがいい仕事をしたがために、自分の仕事の価値を下げてしまったとも言えます。見栄えをよくするとか、インパクトのある広告を打つというようなことが、期待したほど消費者にとって価値をもたらさないだけではなく、時には反発の対象となっているところがあります(もちろんそれを迂闊に喜ぶという側面のある両義性を無視するわけにはいきませんが)。モノからサービスへの流れや、技術のコモディティ化に対抗する動きには、このような文化的な文脈があります。

そして、現在残された価値の源泉は、市場の外部にしかないのです。市場で流通してしまったものは、同質化され陳腐となります。この意味で、デザインとは社会の限界点としての外部性を、内部に節合していくことである、という定義を提案しました。資本主義社会の外部性とは「文化」です。芸術とそれに準ずるデザイン、エスニックなものやサブカルチャー、伝統などが価値を持つのは、おおよそ「文化」というものに括ることができると思います(以前書いたR. Williamsの文化の3つの意味です)。現在の社会における価値はこれらのようなものと関連していると思います。そしてこのように外部性を社会に節合していくということは、デザインは社会批判となるわけです。

例えば、私が研究している京都の料理屋とか東京の鮨屋のような例では、これらはあえて資本主義社会を反転させて、むしろ利益を上げることを否定するようなジェスチャーを伴い(客を喜ばせようとはしない鮨屋のおやじなど)、外部性を維持しようとしています。もし本当に外部に位置すると考えているとすると単なるエリート主義に戻ってしまうので、現代社会ではすぐに正当性を失います。ここで愚直な「職人」の概念はある意味で便利なカテゴリとして利用することが(まだ)可能です。

これはデザインという概念自体の両義性です。つまりデザインは資本主義社会にとって外部性である文化の一部であり、その社会から離れて自律化した「場」となります。一方で、デザインとは機能であり、コストを正当化し、利用に奉仕するという意味で、社会の内部性でもあります。この両義性がデザインという概念が近年注目を集める理由です。デザインするということはデザイン概念自体を遂行的に打ち立てることであり、だからデザイン行為がデザインとは何かという言説と切り離せなくなったのはこのためです。

以上から、人間中心設計や参加型デザインは方向性としては素晴しいのですが、それだけでは不十分であることは理解いただけると思います。利用者の潜在的ニーズを満たすとか、使いやすいものを作るとか、弱者を助けるようなデザインというのは、この外部性に向き合うことなく、内部で安心できる中心を置いてデザインを閉じるという動きとなる可能性があります。もちろんそれが悪いとか意味がないということではありません。単に、それではデザイン概念を汲みつくせないという意味で、デザイナーの方々がやる仕事としてはもったいないと思います。そして多くのデザイナーはこのことを理解し実践されていると思います。

実はこれで終りではなく、ここからさらに文化概念に立ち戻る必要があります。この続きは、また時間のあるときに書きたいと思います。

大学の存在意義

26 May, 2017 filed in: Culture | Business School

先日から書いていますが、Intercultural Communicationという授業で、文化を議論しています。モダニティ、モダニズム、ポストモダニズムなどについて、Lyotard、Habermas、Jamesonなどを読み直して議論しています。社会学者でも哲学者でもなく経営学者としての考えです。今日夕方Xデザインフォーラムでの講演の内容にも関連しますので、一応事前にアップしたいと思いました(誰も見ないと思いますが)。

学問の危機は今に始まったものではありません。知というものが信憑性を失い、学問を尊重するという気風が感じられなくなってずいぶん経ちます。学問の成果は社会では無視され、読まなくてもわかるような本しか読まれません。ランキングのような形で経済原理が持ち込まれ、学問が商品となります。大学の研究は細分化した中でそれなりに発展していくのですが、それが新聞に出てくるような他のニュースと同列となり、聞き流されるだけとなります。そして文科省をはじめ政治的な力が大学の学問を方向づけるような動きが活発化しています。

これを憂うだけでは、この憂うという行為自体の信憑性がなくなっていることを理解していないことになります。70年代以降近代の社会的な枠組みが解体したことによって、我々は社会において何か大きな歴史の流れ、打倒するべき旧体制、解放するべき個人のようなものを失いました。そのとき我々は社会を批判するという力が信頼されなくなり、むしろそのエリート主義が嫌悪されることになりました。社会の全ての部門が同列となり、ほぼ等しく商品価値として市場に取り込まれていくことになります。批判しなくなったということではなく、批判が空回りするようになったということです。モダニズムは社会の秩序に対する反発の運動であり、その反発する相手がなくなると消滅してしまうわけです(よい社会秩序が実現されたという意味ではありません)。

学問や知が信憑性を失う要因は、資本主義の発展による効率性の追求、技術の発展による生活の機械化、専門分野の細分化と分断、情報革命による情報の過多などではありません。そもそも学問や知を特権化してきた近代性に自体に内在する矛盾です。近代性は従来宗教や伝統などが中心的であった社会を解体し、合理的な知を祭り上げました。しかしながら、このような知をつきつめると、知自体の根拠も疑問に付さなければならなくなります。そのとき、知に根拠を与えていたもの自体を解体するのは知自身なのです。だから近代性がニヒリズムにつながったり、相対主義が全ての差異の根拠を破壊してしまい何も残らなくなってしまうわけです。

そこで学問は他の社会の部門と同列になるわけですが、その中でなんとか立場を維持するために自らを正当化しなければなりません。2つの戦略があります。一つは、学問が社会に役に立つということを示そうとする方法です。簡単に言うと、学問への投資はそれなりに他の部門でのリターンとなるという筋書です。もっとも典型的なのは、工学や医学などで研究が新しい技術を生み出し、市場価値を生み出すというストーリーです。ここでは学問を商品として積極的に価値を高めていく戦略となります。あるいはドイツ的には精神の歴史や国民精神というものへの奉仕であるというように洗練されたものや、文学は人々の精神を豊かにするとか、哲学は我々の生に統一的な意義を与えてくれるというのも大きくは同じ論理に見えます(これらの信憑性が失われているというのがそもそもの問題です)。

大学としてはこの勝負に投資をしていくことは合理的なことです。理工系に投資が集まるのはリターンを得るためには必然です。しかしながら、ここでは詳しく書く余裕はありませんが、学問が技術を介して経済価値を生み出すというリニアモデルは、ほとんどの領域で成立しないということはすでに経験しています。今は素晴しい技術が生み出されても、その投資を回収できるだけの独占的な利益を確保できるかどうかは、どうやら偶発的であり結果論でしかないようです(だから諦めてやるべきではないということではありません)。同時に多くの場合、技術を開発すればするほど技術のコストが低下していきますので、これはもともと目指していた状態でもあります。

しかしながらもっと大きな視座からは、社会の中で全てが同質化され市場に回収されると、薄っぺらいイメージの連鎖を形成するようになり、「もの」自体の価値は陳腐化してしまうことが重要です。技術自体に価値がなく、「デザイン」や「サービス」が重視されるのはそのためです。市場の中に完全に身を置いて経済的価値を生み出すためだけに投資をすると、どんどん自らの価値を限定していく結果となります。そこで、そのような価値低下のスパイラルを打ち破るラディカルなイノベーションという神話が作り上げられるわけです。繰り返しますが、このように学問を商品として売り出していく戦略は合理的なのですが、この両義性を理解した上で遂行する必要があります。おおむね理解されていません。

しかし学問が自らを正当化する方法は、これだけではありません。学問がポジティブな意味で正当性を示すのはもはや不可能であることを認めるところから始めなければなりません。そして、学問が自らを根拠として示すことができる唯一の正当性は、社会における既存の正当性の枠組みを解体するということしかありません。つまり既存の社会秩序の前提となっているものを揺さ振り、相対化していくということです。このように破壊的な行為が学問の残された唯一の正当性ですが、間違えてもこれは特権ではありません。

ここで我々はかなり微妙な戦略を取らなければなりません。まず、市場に完全に取り込まれず、市場から半自律化し批判的な距離を保ち、市場の外側で価値を生み出していくことが必要になります。同時に、社会から自律した特権的な学問は信憑性を失うことになるため、社会の中に自分を位置付けていく必要があります。このように内に入り込みながら外に距離を取る感覚が、今学者に求められていると思います。学者はこれらの間を常に動き回らなければなりません。フィールドを重視する京大のアカデミックな探究は、もともとこのようなものだったのかもしれません。

ちなみに、社会の正当性を批判していくのであれば、学者の仕事は正当であるとは認められるはずはありません。だから学者は社会をよくすることでわかりやすい評価を受けるのではなく、むしろ社会を混乱させることで非難されるべきということになります。ランキングで評価するのは本末転倒です。そのようなアホなことを目指せばさらに正当性を認められないじゃないかと言われると思いますが、それがこのゲームのミソです。社会が自らを批判する力を失ったというのはその通りですが、だからこそ批判の力は限定的ではありますが神秘性を帯びます(もちろん学者が認められず成功しない事実は変りませんが)。

MBAで、しかもIntercultural Communicationという授業で議論するような内容ではないのではないかというご指摘があるかもしれませんが、以前にも書いたように、このようなことを理解することは、経営の実務にとって近道であると思います。もっとも重要なIntercultural Communicationの議論だと思って授業をしています(文化は常に「インター(inter)」であり、他者に関する表象です)。

学問の危機は今に始まったものではありません。知というものが信憑性を失い、学問を尊重するという気風が感じられなくなってずいぶん経ちます。学問の成果は社会では無視され、読まなくてもわかるような本しか読まれません。ランキングのような形で経済原理が持ち込まれ、学問が商品となります。大学の研究は細分化した中でそれなりに発展していくのですが、それが新聞に出てくるような他のニュースと同列となり、聞き流されるだけとなります。そして文科省をはじめ政治的な力が大学の学問を方向づけるような動きが活発化しています。

これを憂うだけでは、この憂うという行為自体の信憑性がなくなっていることを理解していないことになります。70年代以降近代の社会的な枠組みが解体したことによって、我々は社会において何か大きな歴史の流れ、打倒するべき旧体制、解放するべき個人のようなものを失いました。そのとき我々は社会を批判するという力が信頼されなくなり、むしろそのエリート主義が嫌悪されることになりました。社会の全ての部門が同列となり、ほぼ等しく商品価値として市場に取り込まれていくことになります。批判しなくなったということではなく、批判が空回りするようになったということです。モダニズムは社会の秩序に対する反発の運動であり、その反発する相手がなくなると消滅してしまうわけです(よい社会秩序が実現されたという意味ではありません)。

学問や知が信憑性を失う要因は、資本主義の発展による効率性の追求、技術の発展による生活の機械化、専門分野の細分化と分断、情報革命による情報の過多などではありません。そもそも学問や知を特権化してきた近代性に自体に内在する矛盾です。近代性は従来宗教や伝統などが中心的であった社会を解体し、合理的な知を祭り上げました。しかしながら、このような知をつきつめると、知自体の根拠も疑問に付さなければならなくなります。そのとき、知に根拠を与えていたもの自体を解体するのは知自身なのです。だから近代性がニヒリズムにつながったり、相対主義が全ての差異の根拠を破壊してしまい何も残らなくなってしまうわけです。

そこで学問は他の社会の部門と同列になるわけですが、その中でなんとか立場を維持するために自らを正当化しなければなりません。2つの戦略があります。一つは、学問が社会に役に立つということを示そうとする方法です。簡単に言うと、学問への投資はそれなりに他の部門でのリターンとなるという筋書です。もっとも典型的なのは、工学や医学などで研究が新しい技術を生み出し、市場価値を生み出すというストーリーです。ここでは学問を商品として積極的に価値を高めていく戦略となります。あるいはドイツ的には精神の歴史や国民精神というものへの奉仕であるというように洗練されたものや、文学は人々の精神を豊かにするとか、哲学は我々の生に統一的な意義を与えてくれるというのも大きくは同じ論理に見えます(これらの信憑性が失われているというのがそもそもの問題です)。

大学としてはこの勝負に投資をしていくことは合理的なことです。理工系に投資が集まるのはリターンを得るためには必然です。しかしながら、ここでは詳しく書く余裕はありませんが、学問が技術を介して経済価値を生み出すというリニアモデルは、ほとんどの領域で成立しないということはすでに経験しています。今は素晴しい技術が生み出されても、その投資を回収できるだけの独占的な利益を確保できるかどうかは、どうやら偶発的であり結果論でしかないようです(だから諦めてやるべきではないということではありません)。同時に多くの場合、技術を開発すればするほど技術のコストが低下していきますので、これはもともと目指していた状態でもあります。

しかしながらもっと大きな視座からは、社会の中で全てが同質化され市場に回収されると、薄っぺらいイメージの連鎖を形成するようになり、「もの」自体の価値は陳腐化してしまうことが重要です。技術自体に価値がなく、「デザイン」や「サービス」が重視されるのはそのためです。市場の中に完全に身を置いて経済的価値を生み出すためだけに投資をすると、どんどん自らの価値を限定していく結果となります。そこで、そのような価値低下のスパイラルを打ち破るラディカルなイノベーションという神話が作り上げられるわけです。繰り返しますが、このように学問を商品として売り出していく戦略は合理的なのですが、この両義性を理解した上で遂行する必要があります。おおむね理解されていません。

しかし学問が自らを正当化する方法は、これだけではありません。学問がポジティブな意味で正当性を示すのはもはや不可能であることを認めるところから始めなければなりません。そして、学問が自らを根拠として示すことができる唯一の正当性は、社会における既存の正当性の枠組みを解体するということしかありません。つまり既存の社会秩序の前提となっているものを揺さ振り、相対化していくということです。このように破壊的な行為が学問の残された唯一の正当性ですが、間違えてもこれは特権ではありません。

ここで我々はかなり微妙な戦略を取らなければなりません。まず、市場に完全に取り込まれず、市場から半自律化し批判的な距離を保ち、市場の外側で価値を生み出していくことが必要になります。同時に、社会から自律した特権的な学問は信憑性を失うことになるため、社会の中に自分を位置付けていく必要があります。このように内に入り込みながら外に距離を取る感覚が、今学者に求められていると思います。学者はこれらの間を常に動き回らなければなりません。フィールドを重視する京大のアカデミックな探究は、もともとこのようなものだったのかもしれません。

ちなみに、社会の正当性を批判していくのであれば、学者の仕事は正当であるとは認められるはずはありません。だから学者は社会をよくすることでわかりやすい評価を受けるのではなく、むしろ社会を混乱させることで非難されるべきということになります。ランキングで評価するのは本末転倒です。そのようなアホなことを目指せばさらに正当性を認められないじゃないかと言われると思いますが、それがこのゲームのミソです。社会が自らを批判する力を失ったというのはその通りですが、だからこそ批判の力は限定的ではありますが神秘性を帯びます(もちろん学者が認められず成功しない事実は変りませんが)。

MBAで、しかもIntercultural Communicationという授業で議論するような内容ではないのではないかというご指摘があるかもしれませんが、以前にも書いたように、このようなことを理解することは、経営の実務にとって近道であると思います。もっとも重要なIntercultural Communicationの議論だと思って授業をしています(文化は常に「インター(inter)」であり、他者に関する表象です)。

ワークショップ: デザイン起業家

一応日本語でもご案内します。6月16日に京都大学でワークショップをします。コペンハーゲンビジネススクール(CBS)との共同事業の一つで、6月に京都で9月にコペンハーゲンでワークショップをします。デンマークのInnovation Fundからの支援を受けています。日本側は本学デザインスクールの主催です。そのテーマは「デザイン起業家 design entrepreneurship」です。CBSから数名京都に来て議論します。

オープンでフリーなイベントですので、是非ご参加ください。詳細はこちらです。会場はデザインスクールのデザインファブリケーション拠点で、ファブ関係の機器などが揃った面白い空間です。

http://yamauchi.net/ws2017

コペンハーゲンビジネススクールのDepartment of Management, Politics, and Philosophy (MPP)は、デザイン、アート、文化などに強みを持つ稀有な組織ですが、CBSの中でも最も大きな部局で存在感があります。歴史、政治、哲学、経営の4つの専門性が集まっており、デザインを議論するには、素晴しいパートナーです。また、Daniel HjorthはCBSワイドのEntrepreneurship Platformのディレクターでもあり、起業家の特にヨーロッパ学派の中心でもあります。ということで、の2つを組み合せて、Design Entrepreneurshipです。

この第二弾を9月25日にコペンハーゲンで行います。そちらも是非。

オープンでフリーなイベントですので、是非ご参加ください。詳細はこちらです。会場はデザインスクールのデザインファブリケーション拠点で、ファブ関係の機器などが揃った面白い空間です。

http://yamauchi.net/ws2017

コペンハーゲンビジネススクールのDepartment of Management, Politics, and Philosophy (MPP)は、デザイン、アート、文化などに強みを持つ稀有な組織ですが、CBSの中でも最も大きな部局で存在感があります。歴史、政治、哲学、経営の4つの専門性が集まっており、デザインを議論するには、素晴しいパートナーです。また、Daniel HjorthはCBSワイドのEntrepreneurship Platformのディレクターでもあり、起業家の特にヨーロッパ学派の中心でもあります。ということで、の2つを組み合せて、Design Entrepreneurshipです。

この第二弾を9月25日にコペンハーゲンで行います。そちらも是非。

文化の概念

07 May, 2017 filed in: Culture

前期は新しい授業を3つかかえてほぼ死亡しています… そのうちの一つがMBAのIntercultural Communicationという授業で、文化の概念を集中的に議論しています。まず文化概念をとき解すために、R. WilliamsやT. Eagletonを題材に議論しました。連休で少しだけ余裕ができたので、これまで2回ほど議論してきたことをまとめておきたいと思います。あくまで私自身の貢献ではなく文献の紹介です。

文化(culture)はかなり厳密に固定するのが難しい概念です。なぜかというと、文化とは常にズラされた概念だからです。ある意味で他のものとの対比で自分自身を位置付けるしかない概念です。むしろ自分をうまく位置付けて安心感を得るために、わざわざ別様なものとしてでっち上げるとも言えます。

文化概念の一つの意味は、洗練されていること、洗練されていく過程です。これはもともと精神の養成(cultivate)を意味する文明化(Civilization)という言葉で捉えられてきた概念ですが、昔は文化と同じように使われ、現在の我々が文化的な人や生活について思い浮べる、何か洗練された感覚はこの概念に由来しています。礼儀作法を身に付け、優雅にふるまえ、違いがわかることなどが重要となります。

重要なのは、この概念が文明化されていない状態を否定し、常に自らを他の人よりも洗練されていることを示すことに指向した概念だということです。この欺瞞が両義性として先鋭化します。ドイツ語のZivilisationが貴族的な薄ぺらい見掛けだけの洗練さを意味したのに対して、カントらの知識人層はKulturを対峙させます。洗練さでも、重みがあり、実際に何かを達成した上での精神の鍛錬を重視する向きです。この意味でのKulturが、他の言語にも重要になっていきます。(詳しくはN. Elias)

一方で、近代に突入することで、洗練さや精神の養成という概念自体が批判にさらされます。つまりヨーロッパ中心的で、他の民族を洗練されていないと考えるという意味で、優劣を前提にした概念であることに対する近代的な批判です。あるいは、植民地を武力ではなく文化でもって効果的に支配するために、異民族の人々をヨーロッパ的な価値観にもとづいて精神的に養成していくという意図が透けて見えるからです。この批判から他の文化も相対的に対等なものとして、「生活様式」としての文化という2つ目の意味が生まれます。日本文化や中国文化のように使われるようになったわけです。

ここで文化は単に生活様式となり一見政治性が排除されたように見えますが、そうではありません。特にアフリカ、ミクロネシア、南米のように社会制度が細分化されていない社会を、一つの生活様式として全体化して「文化」と呼ぶようになります。我々が文化というとき、何かエスニックなものをイメージするのはこれです。つまり、もっとも洗練されたことを意味するはずだった言葉が、ここで全く逆の極(彼らにとっての「未開」)に使用されることになるわけです。このようにヨーロッパ人が異文化をノスタルジックに神秘化するわけですが、そもそも統一的な全体性としては存在していないにもかかわらずそれを理想化するのは、極めてヨーロッパの上から目線です。結局自分を高位に位置付けるために他文化を利用しているだけです。ここで文化概念がズラしているのはヨーロッパ自身の社会であり、資本主義という枠組みの中で、かつての豊かな文化的な生活が失われたことに対する批判が込められているのです。(ヨーロッパと言いますが、現在の日本人も同様です。)

最後に、Williamsの言う3つめの比較的新しい文化の意味は「芸術」です。現在の文化概念の使い方は、この芸術的な要素を多々含んでいます。カルチャーセンターは、芸術的なスキルを学ぶところです。この概念が第一の概念、つまり洗練さというものを切り詰めたものであるということは容易に理解できます。つまり洗練されているのは感覚的(aesthetic)なものであるわけで、それをつきつめると芸術になります。宗教的な神秘性も、この芸術に映し換えられていきます。そして、この後期資本主義の時代にあって、創造性や神秘性は社会の全ての領域で排除され、残された芸術に全て押し付けられます。しかしこの重荷に耐えられなくなり、芸術が崩壊していくというのがモダニズムの末路でもあります。

芸術としての文化概念は社会から排除されたものを一身に引き受けるという意味で、社会批判であり社会をズラす前線となります。我々は芸術を見て何らかの社会批判のメッセージを読み解こうとするのはこのためです。しかしながら、このような芸術概念は崩壊せざるを得ません。なぜなら芸術が社会を否定するという行為自体が、自らを社会の外に位置付けるエリート主義を免れないからです(これは学問も同じです)。芸術的なものを重視するということは、日常の生活であり労働に関わらなくてもいいということを含意しているわけです。そして芸術が批判するのは、資本主義が生み出す陳腐なものを喜ぶ大衆というわけです。そのような批判が現在の社会で空回りするのは当然と言えます(繰り返しますが学問も同じです)。

ということで文化概念は自らをズラしていく試みですので、固定化できないわけです。重要なのは、このような錯綜した文化概念は、むしろ現在の我々にとってかなり重要な位置を占めるようになっていることです。これは社会の矛盾が極端に先鋭化する中で、その反動として文化に神秘性を見出すという傾向があるからです。近代が過去となった現在では、全ての人を独立で対等なものとして措定し、人々は自分の力で自分を証明せざるを得ない社会となっています。フォロワー数が重要だというわけです。我々が文化というものから根刮ぎにされた(uprooted)ことが不安を生み出し、逆に我々を拠り所としての文化に近づけていきます。

しかしこのとき文化は、従来の透明な(即自的な)ものではなく、両義性を帯びていることを理解する必要があります(文化は常に両義的です)。つまり文化への接近と同時に、エリート主義的なものに対する嫌悪があることを十分に理解しなければなりません。トランプ大統領やBrexitはこのような背景から生じているという側面があります。一方でエリート主義の批判だけを捉えると見誤ります。文化は常に我々を捉えます。古き良き時代への回帰は一つの拠り所を求めているのです。重要なのは、文化という概念が次にどのような新しい意味を作り上げるかということです。このような文化概念を一早く捉えて形にした人が、起業家として大成功するだろうと思います。これは資本主義にとっての全くの矛盾ですが、それこそが文化概念の根幹であると言えます。

このような文化理解から始めて、この授業では今後ブルデュー、ポストコロニアリズム、ポストモダニズムなどを議論していきます。MBAでこのようなことを教えるのはチャレンジングではありますが、経営やその他の実践にとっては意外に近道だと考えています。学生さんの期待とは異なりますし、理解が難しいのは避けられませんが、私は学生さんからの授業評価アンケートの結果は悪いほどいいと思っています。

文化(culture)はかなり厳密に固定するのが難しい概念です。なぜかというと、文化とは常にズラされた概念だからです。ある意味で他のものとの対比で自分自身を位置付けるしかない概念です。むしろ自分をうまく位置付けて安心感を得るために、わざわざ別様なものとしてでっち上げるとも言えます。

文化概念の一つの意味は、洗練されていること、洗練されていく過程です。これはもともと精神の養成(cultivate)を意味する文明化(Civilization)という言葉で捉えられてきた概念ですが、昔は文化と同じように使われ、現在の我々が文化的な人や生活について思い浮べる、何か洗練された感覚はこの概念に由来しています。礼儀作法を身に付け、優雅にふるまえ、違いがわかることなどが重要となります。

重要なのは、この概念が文明化されていない状態を否定し、常に自らを他の人よりも洗練されていることを示すことに指向した概念だということです。この欺瞞が両義性として先鋭化します。ドイツ語のZivilisationが貴族的な薄ぺらい見掛けだけの洗練さを意味したのに対して、カントらの知識人層はKulturを対峙させます。洗練さでも、重みがあり、実際に何かを達成した上での精神の鍛錬を重視する向きです。この意味でのKulturが、他の言語にも重要になっていきます。(詳しくはN. Elias)

一方で、近代に突入することで、洗練さや精神の養成という概念自体が批判にさらされます。つまりヨーロッパ中心的で、他の民族を洗練されていないと考えるという意味で、優劣を前提にした概念であることに対する近代的な批判です。あるいは、植民地を武力ではなく文化でもって効果的に支配するために、異民族の人々をヨーロッパ的な価値観にもとづいて精神的に養成していくという意図が透けて見えるからです。この批判から他の文化も相対的に対等なものとして、「生活様式」としての文化という2つ目の意味が生まれます。日本文化や中国文化のように使われるようになったわけです。

ここで文化は単に生活様式となり一見政治性が排除されたように見えますが、そうではありません。特にアフリカ、ミクロネシア、南米のように社会制度が細分化されていない社会を、一つの生活様式として全体化して「文化」と呼ぶようになります。我々が文化というとき、何かエスニックなものをイメージするのはこれです。つまり、もっとも洗練されたことを意味するはずだった言葉が、ここで全く逆の極(彼らにとっての「未開」)に使用されることになるわけです。このようにヨーロッパ人が異文化をノスタルジックに神秘化するわけですが、そもそも統一的な全体性としては存在していないにもかかわらずそれを理想化するのは、極めてヨーロッパの上から目線です。結局自分を高位に位置付けるために他文化を利用しているだけです。ここで文化概念がズラしているのはヨーロッパ自身の社会であり、資本主義という枠組みの中で、かつての豊かな文化的な生活が失われたことに対する批判が込められているのです。(ヨーロッパと言いますが、現在の日本人も同様です。)

最後に、Williamsの言う3つめの比較的新しい文化の意味は「芸術」です。現在の文化概念の使い方は、この芸術的な要素を多々含んでいます。カルチャーセンターは、芸術的なスキルを学ぶところです。この概念が第一の概念、つまり洗練さというものを切り詰めたものであるということは容易に理解できます。つまり洗練されているのは感覚的(aesthetic)なものであるわけで、それをつきつめると芸術になります。宗教的な神秘性も、この芸術に映し換えられていきます。そして、この後期資本主義の時代にあって、創造性や神秘性は社会の全ての領域で排除され、残された芸術に全て押し付けられます。しかしこの重荷に耐えられなくなり、芸術が崩壊していくというのがモダニズムの末路でもあります。

芸術としての文化概念は社会から排除されたものを一身に引き受けるという意味で、社会批判であり社会をズラす前線となります。我々は芸術を見て何らかの社会批判のメッセージを読み解こうとするのはこのためです。しかしながら、このような芸術概念は崩壊せざるを得ません。なぜなら芸術が社会を否定するという行為自体が、自らを社会の外に位置付けるエリート主義を免れないからです(これは学問も同じです)。芸術的なものを重視するということは、日常の生活であり労働に関わらなくてもいいということを含意しているわけです。そして芸術が批判するのは、資本主義が生み出す陳腐なものを喜ぶ大衆というわけです。そのような批判が現在の社会で空回りするのは当然と言えます(繰り返しますが学問も同じです)。

ということで文化概念は自らをズラしていく試みですので、固定化できないわけです。重要なのは、このような錯綜した文化概念は、むしろ現在の我々にとってかなり重要な位置を占めるようになっていることです。これは社会の矛盾が極端に先鋭化する中で、その反動として文化に神秘性を見出すという傾向があるからです。近代が過去となった現在では、全ての人を独立で対等なものとして措定し、人々は自分の力で自分を証明せざるを得ない社会となっています。フォロワー数が重要だというわけです。我々が文化というものから根刮ぎにされた(uprooted)ことが不安を生み出し、逆に我々を拠り所としての文化に近づけていきます。

しかしこのとき文化は、従来の透明な(即自的な)ものではなく、両義性を帯びていることを理解する必要があります(文化は常に両義的です)。つまり文化への接近と同時に、エリート主義的なものに対する嫌悪があることを十分に理解しなければなりません。トランプ大統領やBrexitはこのような背景から生じているという側面があります。一方でエリート主義の批判だけを捉えると見誤ります。文化は常に我々を捉えます。古き良き時代への回帰は一つの拠り所を求めているのです。重要なのは、文化という概念が次にどのような新しい意味を作り上げるかということです。このような文化概念を一早く捉えて形にした人が、起業家として大成功するだろうと思います。これは資本主義にとっての全くの矛盾ですが、それこそが文化概念の根幹であると言えます。

このような文化理解から始めて、この授業では今後ブルデュー、ポストコロニアリズム、ポストモダニズムなどを議論していきます。MBAでこのようなことを教えるのはチャレンジングではありますが、経営やその他の実践にとっては意外に近道だと考えています。学生さんの期待とは異なりますし、理解が難しいのは避けられませんが、私は学生さんからの授業評価アンケートの結果は悪いほどいいと思っています。

新学期... ようやく脱稿。

10 Apr, 2017 filed in: Design

新年度が始まりました。昨年度後期はサバティカルを取得し、自分のキャリアが180度とは言わなくても90度ぐらい変わるぐらいの節目となりました。今年から迷わず邁進し、どんどん自分の世界に入っていきたいと思います。

今年度から新しい授業が4つ増えます。サバティカルを取得したことの罰ゲームですね。ということで全く手が回らないので、最近は仕事の依頼を断わることが多くなりました。多方面にご迷惑をおかけしていますが、引き受けるとご迷惑をおかけするので、お断りをすることでより少なくご迷惑をおかけしようと思いました。この手のものは、ご迷惑をおかけするとそれなら引き受けるなと言われるのですが、引き受けないとなぜ引き受けないのかと責められるやっかいな弁証法です。Žižekが言っていたように、謝罪すると「謝罪なんて不要です」となりますが、本当に謝罪が不要なわけではありません。謝罪したという行為が、それ自身を不要にするのです。

さて、ようやく『組織・コミュニティデザイン論』を脱稿しました。本当は昨年11月に終えて年度内に上梓する予定でしたが、こんなに遅れました。出版社の方も放ったらかしなので、あまり期待されていないのです。共著の杉万俊夫先生、平本毅先生、原稿いただいていたのに遅れてすみません。杉万先生、ご退官おめでとうございます。寂しくなります。本はたぶん夏までには出ると思います。

この本は、京都大学デザインスクールの教科書シリーズのひとつです。組織・コミュニティデザインというデザイン学共通科目の教科書の位置付けです。教科書と言っても誰でも書けるようなことを書くのに時間を使う余裕がないので、自分の研究の内容そのものとなっています。日本語で本を書くときは、自分の研究の集大成として書くのではなく、どうしても取りかかっている研究を一歩でも進めるための機会となってしまいます。ということで未完成の内容であり、多々問題を抱えたものとなります。自分のために書いているので、お金を払って読んでいただく方には申し訳ないです。

この本では、組織デザイン、コミュニティデザインの他に、文化のデザインという考え方を探究しています。この3つのデザイン全てにおいて、パフォーマティヴィティ(遂行性)や相互主観性を前提とした議論をしています。パフォーマティヴィティとは、社会というのは行為によって都度打ち立てられるものであり、行為が事前にある社会の中で起こっているわけではないということを意味します。つまり社会を行為の視座からよりダイナミックに捉えます。相互主観性とはある主体が離れたところからある客体を理解するというだけではなく、その主体が客体に巻き込まれ、主体が自己を提示し合う過程を意味します。

その中で文化のデザインは、その議論をさらに進めるための取り組みです。これまで議論してきたサービスのデザイン(人間脱中心設計など)もこの流れの中に位置付けられます。ここで文化というのは、日本文化というように実体化されたものではなく、「他者」との関係で相互主観的に自分を定義し、それによって文化を遂行的に提示していく動きのことを指しています。以前ブログに書きましたが、デザインの対象が文化となっていくのは必然です。というよりも、デザインはそもそも文化のデザインです。京大デザインスクールの共通科目ではこんな偏ったことを教えているのかと思われるかもしれませんが、その通りです。

鮨屋などのサービスを研究してきましたが、これらは既存の文化・伝統を参照し、一点ものを作り上げることでデザインされますので、ある意味ではデザインとしてはわかりやすいわけです(実践するのは相当の苦労があると思いますが)。そこにデザインという概念を節合していくことで、この限界を乗り越えたいという思いがあります。一点ものとしての価値だけではなく(それを利用しつつ)、新しい社会を作っていくような価値に結びつけていけるようなデザインを探究したいと思います。

そのような思いでやっています。研究環境はどんどん悪化していますが、しばらく自分だけの世界にはまって行きたいと思います。

今年度から新しい授業が4つ増えます。サバティカルを取得したことの罰ゲームですね。ということで全く手が回らないので、最近は仕事の依頼を断わることが多くなりました。多方面にご迷惑をおかけしていますが、引き受けるとご迷惑をおかけするので、お断りをすることでより少なくご迷惑をおかけしようと思いました。この手のものは、ご迷惑をおかけするとそれなら引き受けるなと言われるのですが、引き受けないとなぜ引き受けないのかと責められるやっかいな弁証法です。Žižekが言っていたように、謝罪すると「謝罪なんて不要です」となりますが、本当に謝罪が不要なわけではありません。謝罪したという行為が、それ自身を不要にするのです。

さて、ようやく『組織・コミュニティデザイン論』を脱稿しました。本当は昨年11月に終えて年度内に上梓する予定でしたが、こんなに遅れました。出版社の方も放ったらかしなので、あまり期待されていないのです。共著の杉万俊夫先生、平本毅先生、原稿いただいていたのに遅れてすみません。杉万先生、ご退官おめでとうございます。寂しくなります。本はたぶん夏までには出ると思います。

この本は、京都大学デザインスクールの教科書シリーズのひとつです。組織・コミュニティデザインというデザイン学共通科目の教科書の位置付けです。教科書と言っても誰でも書けるようなことを書くのに時間を使う余裕がないので、自分の研究の内容そのものとなっています。日本語で本を書くときは、自分の研究の集大成として書くのではなく、どうしても取りかかっている研究を一歩でも進めるための機会となってしまいます。ということで未完成の内容であり、多々問題を抱えたものとなります。自分のために書いているので、お金を払って読んでいただく方には申し訳ないです。

この本では、組織デザイン、コミュニティデザインの他に、文化のデザインという考え方を探究しています。この3つのデザイン全てにおいて、パフォーマティヴィティ(遂行性)や相互主観性を前提とした議論をしています。パフォーマティヴィティとは、社会というのは行為によって都度打ち立てられるものであり、行為が事前にある社会の中で起こっているわけではないということを意味します。つまり社会を行為の視座からよりダイナミックに捉えます。相互主観性とはある主体が離れたところからある客体を理解するというだけではなく、その主体が客体に巻き込まれ、主体が自己を提示し合う過程を意味します。

その中で文化のデザインは、その議論をさらに進めるための取り組みです。これまで議論してきたサービスのデザイン(人間脱中心設計など)もこの流れの中に位置付けられます。ここで文化というのは、日本文化というように実体化されたものではなく、「他者」との関係で相互主観的に自分を定義し、それによって文化を遂行的に提示していく動きのことを指しています。以前ブログに書きましたが、デザインの対象が文化となっていくのは必然です。というよりも、デザインはそもそも文化のデザインです。京大デザインスクールの共通科目ではこんな偏ったことを教えているのかと思われるかもしれませんが、その通りです。

鮨屋などのサービスを研究してきましたが、これらは既存の文化・伝統を参照し、一点ものを作り上げることでデザインされますので、ある意味ではデザインとしてはわかりやすいわけです(実践するのは相当の苦労があると思いますが)。そこにデザインという概念を節合していくことで、この限界を乗り越えたいという思いがあります。一点ものとしての価値だけではなく(それを利用しつつ)、新しい社会を作っていくような価値に結びつけていけるようなデザインを探究したいと思います。

そのような思いでやっています。研究環境はどんどん悪化していますが、しばらく自分だけの世界にはまって行きたいと思います。

よい論文とは

31 Mar, 2017 filed in: Org Theory

先日三菱コンファレンスというのを京都でやりました。そこでCopenhagen Business SchoolのRobin HoltとDaniel Hjorth、BerkeleyのJim Lincoln先生に参加していただきました。RobinがOrganization StudiesのEditor-in-chiefとして、論文の書き方についてチュートリアルをしてくれました。それの内容を(全て覚えていませんので)、自分なりの言葉で共有したいと思います。

ホットドッグを作っているところは見ない方がいいとよく言いますが、論文をふるいわけ、Senior editorをアサインし、レビューを集め、意思決定していくというジャーナルの論文処理「機械」の中身を知ることは、とても勉強になりました。Org Studiesはヨーロッパ的なスタイルの研究をしている人にとってはトップジャーナルで(アメリカの研究スタイルとは相容れない伝統があります)、年間1,100本ぐらいの投稿のうち6%しか採択しないとのことです。

投稿される論文の半分ぐらいは、そもそも形式的な点で問題があり、デスクリジェクトされるらしいです。形式的な問題とはフォーマットのことではなく、リファレンスにOrg Studiesの論文が入っていない、テーマがジャーナルのミッションとズレているなどのことです。興味深いのは、米国中心のジャーナルでリジェクトされたものをそのまま出してきた場合、デスクリジェクトされることが多いらしいです。やはり一つのジャーナルに出すには、そのジャーナルに合わせる努力は必要とのことです。

論文としてよくある、2つの典型的な問題が説明されました(もっとあったかもしれません)。

つまり縦にも横にもコンパクトな論文がいいということです。この二つの条件を満たすと、どんな批判を受けても、ある程度耐えぬくことができるようになります。大きい主張になったり、ストーリーが散らばって伸びてしまっていると、ディフェンスできなくなります。

次に、よい論文とは何かという基準について、興味深い話しがありました。

経験的な分析での驚くような発見が必要なわけではありません。むしろある程度異質性のある概念が結びつけられるようなものや、一つに還元できないような複数の声がぶつかり合うような多声的な論文ということになるかもしれません。そう言えば、異質なものを闘わせるヘーゲル、二元論の真ん中を突き進むフッサール、そもそも相容れない視座を内在化したハイデガーなどの面白さはそういうものかと思います。以前に論文における批判は既存理論に内在的である必要があると説明しましたが、厳密には外部性を導入しなければならないのです(外部性を内在的な問題として構築する必要があります)。

これはかなり難しいです。既存研究で議論されている枠組みの中で議論し、それに少し付け加えるような論文は、安全かもしれませんが面白くなくなります。異質な概念を節合していくとすると、論文としてはリスキーになります。だからこそ、上記のようなコンパクトな論文を書かなければなりません。

三菱コンファレンスは三菱UFJ国際財団の支援を受けて国内経営学の若手研究者を育成するために実施しています。30年以上の歴史があります。今回は予算が半分になったため、20名程度の小さな会となりました。本来このような貴重な話しはもっと多くの方に聞いてもらいたいので、ブログに書いてみました。

ホットドッグを作っているところは見ない方がいいとよく言いますが、論文をふるいわけ、Senior editorをアサインし、レビューを集め、意思決定していくというジャーナルの論文処理「機械」の中身を知ることは、とても勉強になりました。Org Studiesはヨーロッパ的なスタイルの研究をしている人にとってはトップジャーナルで(アメリカの研究スタイルとは相容れない伝統があります)、年間1,100本ぐらいの投稿のうち6%しか採択しないとのことです。

投稿される論文の半分ぐらいは、そもそも形式的な点で問題があり、デスクリジェクトされるらしいです。形式的な問題とはフォーマットのことではなく、リファレンスにOrg Studiesの論文が入っていない、テーマがジャーナルのミッションとズレているなどのことです。興味深いのは、米国中心のジャーナルでリジェクトされたものをそのまま出してきた場合、デスクリジェクトされることが多いらしいです。やはり一つのジャーナルに出すには、そのジャーナルに合わせる努力は必要とのことです。

論文としてよくある、2つの典型的な問題が説明されました(もっとあったかもしれません)。

- まず、論文はできるだけ小さくまとまっている方がよいと言えます。多くの論文の問題は、主張が大きすぎることです。何かありとあらゆることに貢献するように書かれたもの、あるいは既存研究のある領域全体を否定するようなものは、逆に主張として弱くなってしまいます。身に覚えがあります... 小さい設定の中で主張されることで、論文の力強さが出てくるということだと思います。

- 次に、論文が終るところが、それが始まったところと同じでなければならないということです。経験的分析を経たとして、当初の問題設定に戻って議論しなければなりません。論文の後半で新しい文献が導入されるようなことがよくありますが、これは始まったところとは全く別のところで終っていることを意味します。そう言えば身に覚えがあります... 途中で別の議論を導入するということは、そもそもの問題設定に不安があるということですね。

つまり縦にも横にもコンパクトな論文がいいということです。この二つの条件を満たすと、どんな批判を受けても、ある程度耐えぬくことができるようになります。大きい主張になったり、ストーリーが散らばって伸びてしまっていると、ディフェンスできなくなります。

次に、よい論文とは何かという基準について、興味深い話しがありました。

- 面白い論文というのは、理論的なストーリー自体に何か緊張感があるようなものがいいとのことです。Robinは、Henri Gaudier-BrzeskaのTorpedo Fishという彫刻を例にして、Torpedoという無機物とFishという有機物を複合させたことによる緊張感があると面白いということです(この彫刻が手の中に入るぐらい「小さい」ということも、上記のようによい論文の条件です)。

経験的な分析での驚くような発見が必要なわけではありません。むしろある程度異質性のある概念が結びつけられるようなものや、一つに還元できないような複数の声がぶつかり合うような多声的な論文ということになるかもしれません。そう言えば、異質なものを闘わせるヘーゲル、二元論の真ん中を突き進むフッサール、そもそも相容れない視座を内在化したハイデガーなどの面白さはそういうものかと思います。以前に論文における批判は既存理論に内在的である必要があると説明しましたが、厳密には外部性を導入しなければならないのです(外部性を内在的な問題として構築する必要があります)。

これはかなり難しいです。既存研究で議論されている枠組みの中で議論し、それに少し付け加えるような論文は、安全かもしれませんが面白くなくなります。異質な概念を節合していくとすると、論文としてはリスキーになります。だからこそ、上記のようなコンパクトな論文を書かなければなりません。

三菱コンファレンスは三菱UFJ国際財団の支援を受けて国内経営学の若手研究者を育成するために実施しています。30年以上の歴史があります。今回は予算が半分になったため、20名程度の小さな会となりました。本来このような貴重な話しはもっと多くの方に聞いてもらいたいので、ブログに書いてみました。

論文にとって最も重要なこと

23 Mar, 2017 filed in: Org Theory

年度末でもあって論文にコメントをすることが多くなり、同じことを言っている自分がなんとも嫌になり、自分の考えを整理する意味でもブログに書いておきたいと思います。偉そうなことを書く柄ではないのですが、自分もずいぶん失敗してきたので、たぶん他の方にも役に立つように思います。また、これは私の専門の話しですので、他の領域では事情は異なるだろうということをご理解ください。

まず論文にとって最も大事なものは何かというと、「理論的貢献」です。既存研究と比較して、何が理論的に新しいのかを言わなければなりません。このときに陥りやすい間違いは次のような主張です。

これは既存研究に何らかの穴(gap)があり、それを埋めるという主張です。ほとんどの論文がこのような主張をしますが、これらは理論的貢献ではありません。既存研究が見落したものというのは無数にありますので、その一つを主張しても貢献にはならないのです。このような既存研究の穴を探そうとして時間を無駄にしている論文が多いです。

理論的貢献を主張するには、既存理論に「内在的な問題」を浮かび上がらせて、その問題を乗り越える「視座」を提示しなければなりません。ある理論に対して全く別の議論を横に持ってきて、それに足りないことを指摘するという外在的な批判ではなく、その理論の内部に抱え込まれている問題のことです。例えば、その理論が暗黙に置いている諸前提の中に相容れない矛盾があり、そこから導かれる議論が限定されるというような状態です。どの理論にも内在的な問題があります。それを乗り越えるために、既存研究を少しズラす視座が必要です。この視座は理論自体ではなくその前提となるものです。

既存研究を批判する(criticizeではなくcritique)ということは、既存研究がやろうとしたことが、それ自身が置く前提によって阻害されていること、そして新しい視座を提供することで既存研究が本来やろうとしたことが実現できること、これを主張することです。ですので、ある研究を批判するということは、それを否定するのではなく、逆にそれを肯定して最後まで推し進めるということです。

もし経験的分析の結果として、既存理論がカバーしていないものが得られたとすると、既存理論がそれを無視してきたと主張するのでは不十分です。そうではなくて、既存理論が「なぜ」それを無視してきたのかを問わなければなりません。既存理論が暗黙の上に置いている前提に関わります。ある前提があるために、それを議論することができなかったということを示せばいいのです。そうすると新しくどういう前提を置かないといけないのかが自然に出てきます。これが理論的貢献です。

既存研究の内在的な問題を浮かび上がらせることができれば、それで論文は9割は書けたことになります。そこから自然と、その問題をどのような視座で解決するのかを示し、経験的分析でエビデンスをもって主張し、それによって既存理論をどう一歩先に推し進めることができるのかを議論すれば論文が完成します。最初の問題が明らかでない場合、その後を力まかせで書かざるを得ず、多くの問題を導入してしまいます。ある箇所をいじると他の箇所に問題が出るという感じで、無駄な時間が過ぎていきます。

新しい概念を導入するのは、新しい視座を提示するときだけです。つまり、その概念でもって、既存研究の暗黙の前提が乗り越えられるときだけです。データを説明するためだけに新しい概念は必要ありません。ある概念を用いればこのデータを説明できると知っていたとしても、それが既存研究の内在的な問題に関連しないのであれば、そのような概念を導入してはいけません。若い(優秀な)方は概念のスープのような論文を書く傾向がありますが、それではパブリッシュできません。

リサーチクエスチョンを立てろとか、既存研究との差異は何か、何がサプライズなのかというような問いは無意味です。リサーチクエスチョンを立てるだけなら、誰でも好きにできます。リサーチクエスチョンがあるとすると、あくまで既存理論の前提にある内在的な問題のことであって、ただクエスチョンを置けばいいということではありません。既存研究との差異を経験的分析の水準で探そうとするのは時間の無駄です。重要なのは差異ではありません。サプライズはあると面白いかもしれませんが、それ自体では理論的貢献にはなりません。論文の主張はある程度「小さい」方がよく、サプライズを求めるのは建設的ではありません。

他にも気づいたことがありますので、また時間を見つけて書きたいと思います。

まず論文にとって最も大事なものは何かというと、「理論的貢献」です。既存研究と比較して、何が理論的に新しいのかを言わなければなりません。このときに陥りやすい間違いは次のような主張です。

- 既存研究は...を議論していない。

- 既存モデルを拡張して...を含める。

- 既存研究では...が説明できない。

これは既存研究に何らかの穴(gap)があり、それを埋めるという主張です。ほとんどの論文がこのような主張をしますが、これらは理論的貢献ではありません。既存研究が見落したものというのは無数にありますので、その一つを主張しても貢献にはならないのです。このような既存研究の穴を探そうとして時間を無駄にしている論文が多いです。

理論的貢献を主張するには、既存理論に「内在的な問題」を浮かび上がらせて、その問題を乗り越える「視座」を提示しなければなりません。ある理論に対して全く別の議論を横に持ってきて、それに足りないことを指摘するという外在的な批判ではなく、その理論の内部に抱え込まれている問題のことです。例えば、その理論が暗黙に置いている諸前提の中に相容れない矛盾があり、そこから導かれる議論が限定されるというような状態です。どの理論にも内在的な問題があります。それを乗り越えるために、既存研究を少しズラす視座が必要です。この視座は理論自体ではなくその前提となるものです。

既存研究を批判する(criticizeではなくcritique)ということは、既存研究がやろうとしたことが、それ自身が置く前提によって阻害されていること、そして新しい視座を提供することで既存研究が本来やろうとしたことが実現できること、これを主張することです。ですので、ある研究を批判するということは、それを否定するのではなく、逆にそれを肯定して最後まで推し進めるということです。

もし経験的分析の結果として、既存理論がカバーしていないものが得られたとすると、既存理論がそれを無視してきたと主張するのでは不十分です。そうではなくて、既存理論が「なぜ」それを無視してきたのかを問わなければなりません。既存理論が暗黙の上に置いている前提に関わります。ある前提があるために、それを議論することができなかったということを示せばいいのです。そうすると新しくどういう前提を置かないといけないのかが自然に出てきます。これが理論的貢献です。

既存研究の内在的な問題を浮かび上がらせることができれば、それで論文は9割は書けたことになります。そこから自然と、その問題をどのような視座で解決するのかを示し、経験的分析でエビデンスをもって主張し、それによって既存理論をどう一歩先に推し進めることができるのかを議論すれば論文が完成します。最初の問題が明らかでない場合、その後を力まかせで書かざるを得ず、多くの問題を導入してしまいます。ある箇所をいじると他の箇所に問題が出るという感じで、無駄な時間が過ぎていきます。

新しい概念を導入するのは、新しい視座を提示するときだけです。つまり、その概念でもって、既存研究の暗黙の前提が乗り越えられるときだけです。データを説明するためだけに新しい概念は必要ありません。ある概念を用いればこのデータを説明できると知っていたとしても、それが既存研究の内在的な問題に関連しないのであれば、そのような概念を導入してはいけません。若い(優秀な)方は概念のスープのような論文を書く傾向がありますが、それではパブリッシュできません。

リサーチクエスチョンを立てろとか、既存研究との差異は何か、何がサプライズなのかというような問いは無意味です。リサーチクエスチョンを立てるだけなら、誰でも好きにできます。リサーチクエスチョンがあるとすると、あくまで既存理論の前提にある内在的な問題のことであって、ただクエスチョンを置けばいいということではありません。既存研究との差異を経験的分析の水準で探そうとするのは時間の無駄です。重要なのは差異ではありません。サプライズはあると面白いかもしれませんが、それ自体では理論的貢献にはなりません。論文の主張はある程度「小さい」方がよく、サプライズを求めるのは建設的ではありません。

他にも気づいたことがありますので、また時間を見つけて書きたいと思います。

日本の大学はどこに向うべきか

24 Feb, 2017 filed in: Business School

シンガポールでのサバティカルもそろそろ終りに近づいてきました。最後の仕事をして帰国します。

シンガポールの大学がランキングを急速に上げているというのは周知の事実です。私が今滞在している南洋理工大学はアジア2位(1位はシンガポール国立大学)とのことです。ビジネススクールも同様に急速にランクを上げています。このランキングは、主にお金をかけて業績を出せる研究者を積極的に呼び寄せるということによって達成しています。米国のトップスクールなみのテニュアトラックが整備されています。

対して日本の大学を取り巻く環境の厳しさは周知の通りです。予算がどんどん削減されて、大学自体がどんどん沈んでいく感覚が常にあります。自分の周りでも優秀な若い方が入って来れません。

しかしだからと言って、海外のこれらの大学と同じように勝負するのは意味がないだろうと思います。大きく2つの理由があります。一つは海外の大学と同じ土俵で闘うには、制約が大きすぎます。シンガポールなどの裕福な国と闘うのは無理があります。同じだけの給料を出すことはできませんし、そもそも規模が小さすぎます。

もう一つの理由の方が重要です。グローバルな競争によって、研究の範囲が狭められてしまうということです。論文の数の勝負となり、ある程度受入れやすい研究が多くなります。逆に、メインストリームの議論を批判的に捉えるような研究は成果をまとめるまでに時間がかりますし、論文も書きにくいためなかなか手を出せません。当然人によって目指すところは異なるのですが、私は後者のような研究をしたいと思います。そのための場が縮小していると言えます。

各大学も色々ランクを上げるためにがんばろうとしていますが、やらない方がマシだと思います。基本的に、イノベーションを起こそうと色々施策を打ったり、ルールやツールを用意することは逆効果です。余計な仕事が増えるだけです。

しかし一方で、研究者が好きなように研究できるように放任しておけばいいのかというと、それは成果を出すことを阻害するだけです。やはりパブリッシュすることで評価されるしかありません。我々はそれなりの英文ジャーナルに論文を出すことが求められています。数は多くなくても、英文で重要な論文を出さなければ、誰も読んでくれませんので、それこそ大学だけではなく国全体が沈んで行ってしまいます。ある程度グローバルな競争に身を置くのは避けられないと思います。

ということで、我々は皆矛盾した状況に置かれています。しかしそもそもこういう仕事が矛盾しているのです。自分にあてはめてもそうですが、メインストリームの研究から距離を取る場合、評価されないことが一つの重要な存在意義になっているようなところがあります。メインストリームの方々から評価をされると、何かマズいことをしたような気になります。我々はそうやって自らの場を自律化し、Bourdieuが言うように「負けるが勝ち」という論理を自らが構築しているのです。よくあるイノベーションの成功談に、上司や周りの人が反対する中でやり抜いたことを美談として語られますが、実はそれ以外に選択肢はないし、そのように反対されることが成功に内在的なのです。

マネジメントする側も同様に、矛盾したことを進んでやらなければなりません。表向けは真剣にマネージしようとしているが、そのマネジメントから距離を取り、そこから排除されるものにリスクを取ることができるかどうかです。本当に重要な成果を出していくために必要なのは、マネージしながらそのマネージする方法を常に相対化しマネージし続けなければなりません。企業の研究開発でもポートフォリオマネジメント、ステージゲート、リアルオプションなどありますが、それを真剣に実践することは重要ですが、同時にそれを真剣に実践しないことも重要です。

つまり、研究者が、評価をされないときこそ評価されたと思えること。研究者を評価したときに評価に失敗したと思えること。独り善がりですが、シンドい仕事です。こういうシンドい仕事ができる環境というのは恵まれていると思います。何の不満もありません。

シンガポールの大学がランキングを急速に上げているというのは周知の事実です。私が今滞在している南洋理工大学はアジア2位(1位はシンガポール国立大学)とのことです。ビジネススクールも同様に急速にランクを上げています。このランキングは、主にお金をかけて業績を出せる研究者を積極的に呼び寄せるということによって達成しています。米国のトップスクールなみのテニュアトラックが整備されています。

対して日本の大学を取り巻く環境の厳しさは周知の通りです。予算がどんどん削減されて、大学自体がどんどん沈んでいく感覚が常にあります。自分の周りでも優秀な若い方が入って来れません。

しかしだからと言って、海外のこれらの大学と同じように勝負するのは意味がないだろうと思います。大きく2つの理由があります。一つは海外の大学と同じ土俵で闘うには、制約が大きすぎます。シンガポールなどの裕福な国と闘うのは無理があります。同じだけの給料を出すことはできませんし、そもそも規模が小さすぎます。

もう一つの理由の方が重要です。グローバルな競争によって、研究の範囲が狭められてしまうということです。論文の数の勝負となり、ある程度受入れやすい研究が多くなります。逆に、メインストリームの議論を批判的に捉えるような研究は成果をまとめるまでに時間がかりますし、論文も書きにくいためなかなか手を出せません。当然人によって目指すところは異なるのですが、私は後者のような研究をしたいと思います。そのための場が縮小していると言えます。

各大学も色々ランクを上げるためにがんばろうとしていますが、やらない方がマシだと思います。基本的に、イノベーションを起こそうと色々施策を打ったり、ルールやツールを用意することは逆効果です。余計な仕事が増えるだけです。

しかし一方で、研究者が好きなように研究できるように放任しておけばいいのかというと、それは成果を出すことを阻害するだけです。やはりパブリッシュすることで評価されるしかありません。我々はそれなりの英文ジャーナルに論文を出すことが求められています。数は多くなくても、英文で重要な論文を出さなければ、誰も読んでくれませんので、それこそ大学だけではなく国全体が沈んで行ってしまいます。ある程度グローバルな競争に身を置くのは避けられないと思います。

ということで、我々は皆矛盾した状況に置かれています。しかしそもそもこういう仕事が矛盾しているのです。自分にあてはめてもそうですが、メインストリームの研究から距離を取る場合、評価されないことが一つの重要な存在意義になっているようなところがあります。メインストリームの方々から評価をされると、何かマズいことをしたような気になります。我々はそうやって自らの場を自律化し、Bourdieuが言うように「負けるが勝ち」という論理を自らが構築しているのです。よくあるイノベーションの成功談に、上司や周りの人が反対する中でやり抜いたことを美談として語られますが、実はそれ以外に選択肢はないし、そのように反対されることが成功に内在的なのです。

マネジメントする側も同様に、矛盾したことを進んでやらなければなりません。表向けは真剣にマネージしようとしているが、そのマネジメントから距離を取り、そこから排除されるものにリスクを取ることができるかどうかです。本当に重要な成果を出していくために必要なのは、マネージしながらそのマネージする方法を常に相対化しマネージし続けなければなりません。企業の研究開発でもポートフォリオマネジメント、ステージゲート、リアルオプションなどありますが、それを真剣に実践することは重要ですが、同時にそれを真剣に実践しないことも重要です。

つまり、研究者が、評価をされないときこそ評価されたと思えること。研究者を評価したときに評価に失敗したと思えること。独り善がりですが、シンドい仕事です。こういうシンドい仕事ができる環境というのは恵まれていると思います。何の不満もありません。

子供とシンガポールへ

30 Jan, 2017 filed in: Culture

もっと早く報告するべきでしたが、なかなか時間が取れませんでした。おたふく風邪になった下の子も元通りよくなりました。

6歳と3歳の子供を連れてシンガポールに来ました。ママは仕事で合流できず、デンマークに引き続いて家族別れてのサバティカルとなります。子供を連れてきたのは、共働きで対等だから自分が子供の面倒を見なければならないというだけではなく、子供に海外での生活を体験して欲しかったからでもあります。当然小さな子供を連れて、誰も頼る人のいない海外で生活をするというのは無茶ではありますが、私は性格的にどうしても無茶をする方向に進む癖があります...

当然ながら子供にとってかなりのストレスになるだろうということも理解していましたし、うまく行かなければ途中で帰国させないといけないとも考えていました。こちらの幼稚園の初日は、3歳の娘は私に張り付いて顔をうずめて離れませんでした。1時間ぐらい格闘しましたが、最後は先生のアドバイスに従って、無理矢理引き離して私は退出しました(そういえば日本の保育園の初日もそんな感じでしたね)。泣き叫んでいました。その日はとても悪いことをした気分でブルーでしたが、午後に迎えに行くとルンルンで、「どうだった?」と聞くと、「楽しかった!」という反応でした。先生によると10分ぐらいで慣れたらしいです。

6歳の息子は人見知りをしないし、日本でも米国でもデンマークでも誰とでも友達になるので、心配はしていませんでした。それでもストレスがかかっているのはよくわかりました。初日は、感じ悪い子がいるというような話しをしていました。とても安定した子ですが、繊細なところがあります。しかしすぐに慣れました。

最初の3日ほどは、3歳の娘は夜寝るとき「ママと寝たい」と半泣きになりました。ちょっとヤバいかなと思いましたが、Facebook Messengerでママとビデオチャットしているとすぐに寝てくれました。今はどこにいてもWifiや4Gでビデオキャットができるので便利です。2日ほど経つとそれもなくなり、すぐに寝るようになりました。他にも子供が戸惑っていたり、しっかりしないととがんばっているのを見ます。この間に二人とも随分強くなったと思います。

子供はすごいと思います。親は色々心配しますが、子供はすぐに乗り越えます。海外に行って新しい人々の中で生活するとしても、3日で慣れます。当然、親は十分に心配した上で子供が安心して過せるようにするのが責務ですが、同時に子供の力を信用して引き伸ばさなければならないとも思います。もちろんこれはある程度うまくいったから言えることですね。色々な失敗もあります。

私が子供に海外での生活を体験して欲しいと思ったのは、やはりそういう不安に直面して、その上でそれを乗り越えるという体験を何度も繰返さないといけないと思うからです。海外に行くと、今までの自分の世界が前提から揺さ振られます。そしてそこで生活をするということは、そこから自分の世界を組み立てるということです。最初の不安とその克服が自分の自信になりますし、次に自らを不安にさせていく原動力になります。

今ほど、自分を他者に開き、自分自身を不安にさせるということが求められる時代はないように思います。世界で起こっているワケのわからない保守化、民族主義化の動きに対しては、エリート主義的な批判をしても無駄です。他者を尊重しましょうとか、みんな対等だとか主張しても意味がありません。そもそもがエリート主義のような超越的な立場が否定されているのです。それでも私も教育者として、子供の親として、意識せざるを得ません。自らを不安の中に置き、そこで生きていくということが現代人の基本的な態度として必要とされていると思います。

コスモポリタンであるということは、エキゾチックなものを好む傾向があります。エリートが自民族中心主義的に、他者の文化を上から目線で楽しみ、それを楽しんでいる自分に酔うという否定的な側面が強いのですが、一方で自分と異なるものに自分を開いていくためには自信も必要なことです。だから本当の不安を体験することに慣れなければなりません。私は研究では「他者」とのあり方に重点を置いているのは、コワい存在である他者とどうやっていくのかがとても重要だと思うからです。他者から逃げて自分の慣れ親しんだ世界だけで生きるということは、結果的に自分に跳ね返ってきます。

以上のような理由から、子供を二人連れてシンガポールに来ました。毎朝子供の弁当を作り、幼稚園のバスに乗せ、4時半には幼稚園のバスが到着するのを待って、それからプールに連れて行って一緒に遊び、それから食事の用意をして、その後子供と遊んで寝かせて、それから次の日の弁当の用意をして、仕事をするという生活です。そう言うと遊んでいるようですが、実は昼間に仕事をする時間はかなりあります。余計な仕事がないので、ほとんど自分の研究に時間を使えるのです。同僚の先生方にはご迷惑をおかけしていますが、ありがたいことです。

6歳と3歳の子供を連れてシンガポールに来ました。ママは仕事で合流できず、デンマークに引き続いて家族別れてのサバティカルとなります。子供を連れてきたのは、共働きで対等だから自分が子供の面倒を見なければならないというだけではなく、子供に海外での生活を体験して欲しかったからでもあります。当然小さな子供を連れて、誰も頼る人のいない海外で生活をするというのは無茶ではありますが、私は性格的にどうしても無茶をする方向に進む癖があります...

当然ながら子供にとってかなりのストレスになるだろうということも理解していましたし、うまく行かなければ途中で帰国させないといけないとも考えていました。こちらの幼稚園の初日は、3歳の娘は私に張り付いて顔をうずめて離れませんでした。1時間ぐらい格闘しましたが、最後は先生のアドバイスに従って、無理矢理引き離して私は退出しました(そういえば日本の保育園の初日もそんな感じでしたね)。泣き叫んでいました。その日はとても悪いことをした気分でブルーでしたが、午後に迎えに行くとルンルンで、「どうだった?」と聞くと、「楽しかった!」という反応でした。先生によると10分ぐらいで慣れたらしいです。

6歳の息子は人見知りをしないし、日本でも米国でもデンマークでも誰とでも友達になるので、心配はしていませんでした。それでもストレスがかかっているのはよくわかりました。初日は、感じ悪い子がいるというような話しをしていました。とても安定した子ですが、繊細なところがあります。しかしすぐに慣れました。

最初の3日ほどは、3歳の娘は夜寝るとき「ママと寝たい」と半泣きになりました。ちょっとヤバいかなと思いましたが、Facebook Messengerでママとビデオチャットしているとすぐに寝てくれました。今はどこにいてもWifiや4Gでビデオキャットができるので便利です。2日ほど経つとそれもなくなり、すぐに寝るようになりました。他にも子供が戸惑っていたり、しっかりしないととがんばっているのを見ます。この間に二人とも随分強くなったと思います。

子供はすごいと思います。親は色々心配しますが、子供はすぐに乗り越えます。海外に行って新しい人々の中で生活するとしても、3日で慣れます。当然、親は十分に心配した上で子供が安心して過せるようにするのが責務ですが、同時に子供の力を信用して引き伸ばさなければならないとも思います。もちろんこれはある程度うまくいったから言えることですね。色々な失敗もあります。

私が子供に海外での生活を体験して欲しいと思ったのは、やはりそういう不安に直面して、その上でそれを乗り越えるという体験を何度も繰返さないといけないと思うからです。海外に行くと、今までの自分の世界が前提から揺さ振られます。そしてそこで生活をするということは、そこから自分の世界を組み立てるということです。最初の不安とその克服が自分の自信になりますし、次に自らを不安にさせていく原動力になります。

今ほど、自分を他者に開き、自分自身を不安にさせるということが求められる時代はないように思います。世界で起こっているワケのわからない保守化、民族主義化の動きに対しては、エリート主義的な批判をしても無駄です。他者を尊重しましょうとか、みんな対等だとか主張しても意味がありません。そもそもがエリート主義のような超越的な立場が否定されているのです。それでも私も教育者として、子供の親として、意識せざるを得ません。自らを不安の中に置き、そこで生きていくということが現代人の基本的な態度として必要とされていると思います。

コスモポリタンであるということは、エキゾチックなものを好む傾向があります。エリートが自民族中心主義的に、他者の文化を上から目線で楽しみ、それを楽しんでいる自分に酔うという否定的な側面が強いのですが、一方で自分と異なるものに自分を開いていくためには自信も必要なことです。だから本当の不安を体験することに慣れなければなりません。私は研究では「他者」とのあり方に重点を置いているのは、コワい存在である他者とどうやっていくのかがとても重要だと思うからです。他者から逃げて自分の慣れ親しんだ世界だけで生きるということは、結果的に自分に跳ね返ってきます。

以上のような理由から、子供を二人連れてシンガポールに来ました。毎朝子供の弁当を作り、幼稚園のバスに乗せ、4時半には幼稚園のバスが到着するのを待って、それからプールに連れて行って一緒に遊び、それから食事の用意をして、その後子供と遊んで寝かせて、それから次の日の弁当の用意をして、仕事をするという生活です。そう言うと遊んでいるようですが、実は昼間に仕事をする時間はかなりあります。余計な仕事がないので、ほとんど自分の研究に時間を使えるのです。同僚の先生方にはご迷惑をおかけしていますが、ありがたいことです。