Org Theory

ペーパーのペーパー

05 Sep, 2021

「紙 paper」についての論文 paper を、唐紙師の嘉戸浩さん(かみ添)と一緒に書きました。Proof of Stake: Claims to Technology. A Book of Organizational Objectsという本のチャプターです(来年春に出版)。同時に、この本に関連してKunstverein in Hamburgで展覧会が開催されています。

Read More…組織文化論を終えて

01 Feb, 2021

大学院の科目『組織文化論』が終わりました。今年度は履修生はひとりもおらず、履修していない学生さんと社会人の方々だけで最後までやりました。昨年度も、学部生や社会人の方が多かったのですが、オンラインになることで、より学外の方が参加しやすくなりました... 私の科目の中でも最も学術的な授業なのですが、なぜか正式にターゲットとしている大学院生ではなく、社会人の方々に興味を持っていただいています。学問が重視されない現在社会において、社会人の方々が学術的な議論に真剣に興味を持っていただいていることは救いです。

Read More…

アジャンスマンについて

05 Feb, 2020

最後の授業でアジャンスマン(agencement)について議論したのですが、時間がなく中途半端に終って申し訳ありませんでした。アジャンスマンは、配置、作動配列、アレンジメントなどと訳されます。この概念と、装置、アセンブラージュとの差異を議論したいと思います。Michel Callonの論文に依拠します。 北川亘太さん、翻訳された論文および解説論文をご送付いただき、ありがとうございました... Read More…

組織ルーチンの研究

28 Jan, 2020

鮨屋のデータを用いた、2本目の論文がJournal of Management Studiesに採択されました。2本ともルーチンのパフォーマティヴィティ(performativity)について書いています。日本語でも説明しておきたいと思いました。ルーチンは組織論の基本概念のひとつです。組織はルーチンによって構成されていると考えます。そもそも組織化されているということは、行為がなんらかの認識可能なパターンに沿っているということであり、それがルーチンです。また、個人から出発すると、組織という社会的な集合を理論的に説明することができないため… Read More…

EGOS and OS Workshopを終えて

20 Dec, 2019

EGOS and Organization Studies Workshopが無事終わりました。多くの方のご支援で大成功となりました(と、みなさんからフィードバックを受けました)。しんどかったですが、やってよかったと思います。このワークショップの目的は、EGOS (European Group for Organizational Studies)というヨーロッパ中心のグローバルな学会と、東アジアの研究者コミュニティを橋渡しするというものでした。… このワークショップをやるにあたって注意してきたのは、欧米の研究者と日本・東アジアの研究者が「対等」に運営するということです。

主体の何が問題か

28 Nov, 2019

自分の研究では主体概念や人間中心主義を批判したりするのですが、最近きちんと説明しなければ通じないことが多かったので、あらためて書いておきます。組織文化論のレジュメとして...

主体を批判するというとき、よく勘違いされるのは、人間という存在を否定しているわけでも、人の意図的あるいは戦略的な行為を否定しているわけでもありません。むしろ人の行為を積極的に説明するために、まず議論する必要があるのです。まず「主体」というのが特殊な概念だということを説明する必要があります。主体概念は近代という時代に特有の考え方で、それ以前にはあまりピンと来ないもので、近代から距離を取った我々の時代においても前提とできないものです… Read More…

主体を批判するというとき、よく勘違いされるのは、人間という存在を否定しているわけでも、人の意図的あるいは戦略的な行為を否定しているわけでもありません。むしろ人の行為を積極的に説明するために、まず議論する必要があるのです。まず「主体」というのが特殊な概念だということを説明する必要があります。主体概念は近代という時代に特有の考え方で、それ以前にはあまりピンと来ないもので、近代から距離を取った我々の時代においても前提とできないものです… Read More…

組織論におけるエスノメソドロジー

29 Oct, 2019

少し前になりますが、『組織科学』という国内組織研究の中心的な雑誌に「質の高い研究論文とは?」というスゴそうな特集がありましたが、その影で平本さん(と私)が書いたエスノメソドロジーの論文が掲載されました。このような特集が対象としているメインストリームから外れた場所で仕事をしている我々にとっては、「質の高い研究論文とは」という特集の後ろに、自由論題で掲載されたのは少し悪意を感じなくはないですが、しょうがないとも思います。

エスノメソドロジーは組織論に貢献できるという信念を持つ研究者は多く、これまで様々な研究者が試みてきました… Read More…

エスノメソドロジーは組織論に貢献できるという信念を持つ研究者は多く、これまで様々な研究者が試みてきました… Read More…

EGOS Workshop in Kyoto

03 Jun, 2019

今年12月13-15日に京都大学でEGOS and Organization Studies Workshopを行います。発表申込は6月30日締切です(1,000ワード以内)。正式にはウェブページやCFPなどで説明していますが、個人的な思いを書いておきたいと思います。

EGOS (European Group for Organizational Studies)は2,500人以上の会員がいる組織研究の学会組織です。経営学ではAcademy of Managementという巨大な学会組織がありますが、EGOSは組織研究に特化し、ヨーロッパを中心とながらグローバルな会員を抱える、存在感の大きなコミュニティです。毎年7月の年次大会(Colloquium)には、日本の研究者もそれなりの数参加しています。今回はEGOSとそのジャーナルであるOrganization Studiesの名前をつけたワークショップを、京大で日本のコミュニティ向けにやるということです。

私のように主流派ではない研究をしていて、むしろ主流派に批判的な場合、米国中心のトップジャーナルというのを狙うのには限界があります。例えば、エスノメソドロジーをやっていて組織論で論文を出していきたいと考えている研究者は一定数いますが、方法論的な特異性から組織論で出せるジャーナルは限られてしまいます。具体的には、Organization StudiesとJournal of Management Studiesが我々の中でのトップジャーナルです。米国系のジャーナルは、何かの特集でうまく入り込まない限り、レビュアーが見当違いなことを言い始めて終ってしまいます(エスノグラフィだと勘違いしているレビュアーが最もたちが悪いです)。エスノメソドロジーに限らず、そういう非主流派の領域でやっている研究者は同様のジレンマをかかえていると思います。

しかしながら、2016年にサバティカルを取ってヨーロッパに滞在してわかったのは… Read More…

EGOS (European Group for Organizational Studies)は2,500人以上の会員がいる組織研究の学会組織です。経営学ではAcademy of Managementという巨大な学会組織がありますが、EGOSは組織研究に特化し、ヨーロッパを中心とながらグローバルな会員を抱える、存在感の大きなコミュニティです。毎年7月の年次大会(Colloquium)には、日本の研究者もそれなりの数参加しています。今回はEGOSとそのジャーナルであるOrganization Studiesの名前をつけたワークショップを、京大で日本のコミュニティ向けにやるということです。

私のように主流派ではない研究をしていて、むしろ主流派に批判的な場合、米国中心のトップジャーナルというのを狙うのには限界があります。例えば、エスノメソドロジーをやっていて組織論で論文を出していきたいと考えている研究者は一定数いますが、方法論的な特異性から組織論で出せるジャーナルは限られてしまいます。具体的には、Organization StudiesとJournal of Management Studiesが我々の中でのトップジャーナルです。米国系のジャーナルは、何かの特集でうまく入り込まない限り、レビュアーが見当違いなことを言い始めて終ってしまいます(エスノグラフィだと勘違いしているレビュアーが最もたちが悪いです)。エスノメソドロジーに限らず、そういう非主流派の領域でやっている研究者は同様のジレンマをかかえていると思います。

しかしながら、2016年にサバティカルを取ってヨーロッパに滞在してわかったのは… Read More…

論文の構造

31 Mar, 2019

ようやく新年度です。なんとか全員の博士論文の目処がつきました。すでに学位を取られた方々、おめでとうございます。論文の書き方については何度か書きましたが、こういうことを学ばずに博士号を取って修了してしまう学生さんが多いという現実に責任を感じています。下記は私の個人的な説明ですし、他の教員は違った説明をすると思います。どの教員も考えを持って指導しているので、それぞれの説明を聞いて自分なりに参考にするのがいいかと思います。ちなみに自分がきちんとできているという意味ではありません。

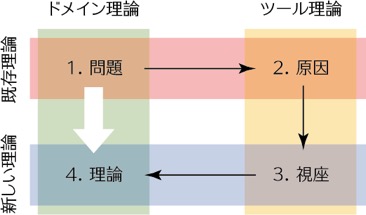

組織論という我々の領域では、論文の根幹は理論的な貢献です。何か新しいことがわかったというだけでは、論文が成立しません。次の4つのステップからなります。

組織論という我々の領域では、論文の根幹は理論的な貢献です。何か新しいことがわかったというだけでは、論文が成立しません。次の4つのステップからなります。

博士論文の基準

24 Nov, 2018

今年は3人の方が博士論文を提出する予定です。博士論文には最低限満たさなければならない基準があります。最後のひとふんばりを後押しするためにも、共有しておきたいと思います。

博士論文として成立するための最低条件は、(我々の領域の)ジャーナル論文で必ず必要になる「理論的貢献」があるということです。データが多少足りないとか、分析が少し甘いというのは、自分でわかっているなら直すことも難しくはありませんし、その方の次のキャリアでなんとでもなることだと思います。しかし「理論的貢献」を書けない場合は、その後のキャリアでかなり苦労するだろうと思いますので、それが最低限の基準となります。もちろんそれ以前にこれがないとそもそも博士論文としての体裁がないということです。

理論的な貢献は簡単に言えば、自分が貢献する対象である既存の理論の問題点を指摘し、それを乗り越える新しい視座を提供するということです。我々の領域(組織論)では、経験的分析が何か新しいことを発見したとか、説明するために変数を追加したとか、これまでの方法が達成していた精度を改良したということでは論文にならず、理論的な問題の解決が必要です。ここで重要なのは、既存理論の問題点というのが、その既存理論に内在的でなければならないということです。詳しくは以前にこちらに書きました。

内在的ではない問題というのが大体2種類ぐらいあります。ひとつは、既存理論とは関係のない別の理論を横に持ってきて、既存理論に特定の視点が抜けていると指摘するものです。既存理論は自分が設定する範囲で問題なく成立しているときに、単に新しい視座を横に置いても意味がありません。もし新しい理論的視座を持ってきて外から問題を指摘するだけでいいなら、無数にあるものの中からどんな理論でも持ってきて無数の論文でも書けてしまいますが、それではジャーナルには通らないということです。そうではなく、既存理論が成立していない、失敗しているということを示さないといけません。

二つ目の問題は、既存理論が経験的な事例を説明できないとか、特定の事例しか説明していないというものです。問題はあくまで理論上の問題である必要がありますが、経験的な分析における問題は、理論の問題ではありません。もし何かを説明できないとしたら、それによって既存理論がどういう内在的な問題に直面しているのかを説明しなければなりません。既存理論が説明していないことは無数にありますので、それを指摘して論文が成立するのであれば、無数の論文が成立することになってしまいます。

内在的な問題というのは、外から何も持ち込まなくても、既存理論自体の中に存在している問題です。多くの場合は、既存理論が持ち込む前提(ほとんどの場合明確にされない)の中に問題の萌芽があり、その既存理論が主張していることと食い違っていたり、主張が中途半端で終らざるをえない状況であったり、問題を隠すために別の概念を持ってきて蓋をするようなことが起こっているということです。これは既存の論文には文章として書かれていませんので、自分で読み解いて示さなければなりません。論文を読むということは、書かれていないことを炙り出すということです。矛盾するようですが、そのためには別の理論的視座を持ち込むことが有効ですが、この視座はあくまでも既存理論の問題を炙り出し解決するために利用するものです。

その上でこれをするひとつのテンプレートは、既存理論に内在する二元論を批判し、それを克服する視座を提示するというものです。そういうテンプレートを利用した指導はよくないとも思いますが、後々にその方が成長する中でそのテンプレートを乗り越えていただくことを準備するという意味では、それでいいと思います。そのときの注意点としては、二元論は完全に解体してしまうと無理が出てしまい、それに対応するために別の二元論を引き寄せてしまいますので、安易に否定せず丁寧に議論を積み上げることです。

以上のことはジャーナル論文でも最低限必要なことだと思います。もちろんレビュアーもエディターも完全に一致した基準でレビューしているわけではありませんので、ふと通ってしまう論文もありますが、それは自分が基準を満たさないことの言い訳にはなりません。もちろん領域によって、また教員によって別の基準があると思いますが、教員は誰しも明確な基準を持って指導・評価していますので、学生さんはそれを理解することが必要だと思います(それほど違わないと思います)。

もちろん、教員の想定をはるかに越える博士論文が出てくる可能性はあります。基準とはそういう論文によって無意味になるときのためにあるものだと思います。

# 追記

誤解がありましたので補足します。実際に論文を書くときには、「既存理論は失敗している」とは書きません。他の人の研究を直接的に批判しても得るものがありませんので、できるだけポジティブに書きます。逆に、論文を読むときには、書かれていない本当に言いたいことを読み解かなければなりません。

博士論文として成立するための最低条件は、(我々の領域の)ジャーナル論文で必ず必要になる「理論的貢献」があるということです。データが多少足りないとか、分析が少し甘いというのは、自分でわかっているなら直すことも難しくはありませんし、その方の次のキャリアでなんとでもなることだと思います。しかし「理論的貢献」を書けない場合は、その後のキャリアでかなり苦労するだろうと思いますので、それが最低限の基準となります。もちろんそれ以前にこれがないとそもそも博士論文としての体裁がないということです。

理論的な貢献は簡単に言えば、自分が貢献する対象である既存の理論の問題点を指摘し、それを乗り越える新しい視座を提供するということです。我々の領域(組織論)では、経験的分析が何か新しいことを発見したとか、説明するために変数を追加したとか、これまでの方法が達成していた精度を改良したということでは論文にならず、理論的な問題の解決が必要です。ここで重要なのは、既存理論の問題点というのが、その既存理論に内在的でなければならないということです。詳しくは以前にこちらに書きました。

内在的ではない問題というのが大体2種類ぐらいあります。ひとつは、既存理論とは関係のない別の理論を横に持ってきて、既存理論に特定の視点が抜けていると指摘するものです。既存理論は自分が設定する範囲で問題なく成立しているときに、単に新しい視座を横に置いても意味がありません。もし新しい理論的視座を持ってきて外から問題を指摘するだけでいいなら、無数にあるものの中からどんな理論でも持ってきて無数の論文でも書けてしまいますが、それではジャーナルには通らないということです。そうではなく、既存理論が成立していない、失敗しているということを示さないといけません。

二つ目の問題は、既存理論が経験的な事例を説明できないとか、特定の事例しか説明していないというものです。問題はあくまで理論上の問題である必要がありますが、経験的な分析における問題は、理論の問題ではありません。もし何かを説明できないとしたら、それによって既存理論がどういう内在的な問題に直面しているのかを説明しなければなりません。既存理論が説明していないことは無数にありますので、それを指摘して論文が成立するのであれば、無数の論文が成立することになってしまいます。

内在的な問題というのは、外から何も持ち込まなくても、既存理論自体の中に存在している問題です。多くの場合は、既存理論が持ち込む前提(ほとんどの場合明確にされない)の中に問題の萌芽があり、その既存理論が主張していることと食い違っていたり、主張が中途半端で終らざるをえない状況であったり、問題を隠すために別の概念を持ってきて蓋をするようなことが起こっているということです。これは既存の論文には文章として書かれていませんので、自分で読み解いて示さなければなりません。論文を読むということは、書かれていないことを炙り出すということです。矛盾するようですが、そのためには別の理論的視座を持ち込むことが有効ですが、この視座はあくまでも既存理論の問題を炙り出し解決するために利用するものです。

その上でこれをするひとつのテンプレートは、既存理論に内在する二元論を批判し、それを克服する視座を提示するというものです。そういうテンプレートを利用した指導はよくないとも思いますが、後々にその方が成長する中でそのテンプレートを乗り越えていただくことを準備するという意味では、それでいいと思います。そのときの注意点としては、二元論は完全に解体してしまうと無理が出てしまい、それに対応するために別の二元論を引き寄せてしまいますので、安易に否定せず丁寧に議論を積み上げることです。

以上のことはジャーナル論文でも最低限必要なことだと思います。もちろんレビュアーもエディターも完全に一致した基準でレビューしているわけではありませんので、ふと通ってしまう論文もありますが、それは自分が基準を満たさないことの言い訳にはなりません。もちろん領域によって、また教員によって別の基準があると思いますが、教員は誰しも明確な基準を持って指導・評価していますので、学生さんはそれを理解することが必要だと思います(それほど違わないと思います)。

もちろん、教員の想定をはるかに越える博士論文が出てくる可能性はあります。基準とはそういう論文によって無意味になるときのためにあるものだと思います。

# 追記

誤解がありましたので補足します。実際に論文を書くときには、「既存理論は失敗している」とは書きません。他の人の研究を直接的に批判しても得るものがありませんので、できるだけポジティブに書きます。逆に、論文を読むときには、書かれていない本当に言いたいことを読み解かなければなりません。

ブックチャプター: 最初か最後か

14 Nov, 2018

ここ数ヶ月スランプ状態ですが、いくつか章を執筆した書籍が出ました。スランプは年内には状況を好転させたいと思います。

Yamauchi, Y. (2018). Service as Intersubjective Struggle, In Maglio, P. P., Kieliszewski, C. A., Spohrer, J. C., Lyons, K., Patricio, L. & Sawatani, Y. (Eds.). Handbook of service science, Volume II. New York: Springer.

https://www.amazon.co.jp/dp/3319985116

https://www.springer.com/us/book/9783319985114

鮨屋の研究から始まった「サービスとは闘いである」というテーゼを論じたものです。このような大きな研究プログラムを論じた論文はジャーナルには載せにくく、自分で本を書くか、このような本の章にするかがベストなアウトレットとなります。このハンドブックはサービス科学のコミュニティで中心的なものですので、ちょうどいい機会でした。しかしながら、私の章は一番最後に申訳なさそうに置かれてしまいました。内容が他の章で議論されているようなものと全く異なる、というか完全に反対の議論をしているので、ハンドブックに収まりきらなかったのだろうと想像しています。わかっていたこととは言えとても残念です。しかしその前にそもそも価格が高すぎて誰も買わないだろうと思います。

Holt, R., & Yamauchi, Y. (2018). Craft, Design and Nostalgia in Modern Japan–The Case of Sushi. In E. Bell, G. Mangia, S. Taylor, & M. L. Toraldo, The Organization of Craft Work Identities, Meanings and Materiality. Routledge, London.

https://www.amazon.co.jp/dp/1138636665

https://www.routledge.com/The-Organization-of-Craft-Work-Identities-Meanings-and-Materiality/Bell-Mangia-Taylor-Toraldo/p/book/9781138636668

これはRobin Holtと一緒にやっているクラフトのプロジェクトで、ひとまず鮨に焦点をあてて書いたものです。最近クラフトへの注目が集まっていて、その動きをさらに加速させようとする本です。まだ研究の成果が出ておらず、まず我々の考えていることをまとめる機会として書きました。こちらはなんと一番最初の章になっています。研究者コミュニティの中心にいるRobinの地位を反映しているのは疑いないのですが、独自の成果が出ていないため一般的なことしか書けなかったということの裏返しでもあります。ただし、少しマシとは言え誰も買わないような値段です。

自分の研究が他の人が考えていることを180度逆転させてしまう内容であり、そのままではほとんど理解されないことはよくわかっているのですが、それをわかりやすくかつ利用可能な形で書けない自分の限界を乗り越えることができません。なんとかがんばって書き続けたいと思います。

Yamauchi, Y. (2018). Service as Intersubjective Struggle, In Maglio, P. P., Kieliszewski, C. A., Spohrer, J. C., Lyons, K., Patricio, L. & Sawatani, Y. (Eds.). Handbook of service science, Volume II. New York: Springer.

https://www.amazon.co.jp/dp/3319985116

https://www.springer.com/us/book/9783319985114

鮨屋の研究から始まった「サービスとは闘いである」というテーゼを論じたものです。このような大きな研究プログラムを論じた論文はジャーナルには載せにくく、自分で本を書くか、このような本の章にするかがベストなアウトレットとなります。このハンドブックはサービス科学のコミュニティで中心的なものですので、ちょうどいい機会でした。しかしながら、私の章は一番最後に申訳なさそうに置かれてしまいました。内容が他の章で議論されているようなものと全く異なる、というか完全に反対の議論をしているので、ハンドブックに収まりきらなかったのだろうと想像しています。わかっていたこととは言えとても残念です。しかしその前にそもそも価格が高すぎて誰も買わないだろうと思います。

Holt, R., & Yamauchi, Y. (2018). Craft, Design and Nostalgia in Modern Japan–The Case of Sushi. In E. Bell, G. Mangia, S. Taylor, & M. L. Toraldo, The Organization of Craft Work Identities, Meanings and Materiality. Routledge, London.

https://www.amazon.co.jp/dp/1138636665

https://www.routledge.com/The-Organization-of-Craft-Work-Identities-Meanings-and-Materiality/Bell-Mangia-Taylor-Toraldo/p/book/9781138636668

これはRobin Holtと一緒にやっているクラフトのプロジェクトで、ひとまず鮨に焦点をあてて書いたものです。最近クラフトへの注目が集まっていて、その動きをさらに加速させようとする本です。まだ研究の成果が出ておらず、まず我々の考えていることをまとめる機会として書きました。こちらはなんと一番最初の章になっています。研究者コミュニティの中心にいるRobinの地位を反映しているのは疑いないのですが、独自の成果が出ていないため一般的なことしか書けなかったということの裏返しでもあります。ただし、少しマシとは言え誰も買わないような値段です。

自分の研究が他の人が考えていることを180度逆転させてしまう内容であり、そのままではほとんど理解されないことはよくわかっているのですが、それをわかりやすくかつ利用可能な形で書けない自分の限界を乗り越えることができません。なんとかがんばって書き続けたいと思います。

人間〈脱〉中心: ことしも「組織文化論」

19 Sep, 2018

これまで人間中心設計の理論的問題を指摘し「人間-脱-中心設計(human de-centered design)」を提唱してきました。人間を中心にすることを批判するなんてケシカランという反応が多かったのですが、これは何も唐突なものではなく、主体および人間を脱中心化しようとする学問のここ40年ぐらいの流れに乗っているだけの話しです。そのような内容をカバーするために、後期には「組織文化論」(経済学研究科)を開講します。文化を扱うにあたって、やはり主体の問題が中心となります。

最初は文化とは何かを議論します。基本的には、EliasやBourdieuを見ながら、文化とは自己呈示あるいは差異化=卓越化の過程であるという捉え方から始まります。しかしながら、Bourdieuの枠組み自体が現在と合わないということで、そもそもモダニズムとは何かの議論をします。そこから、個人が理性をもって考えて行動するという近代特有の考え方の源泉を見て、そこに主体概念のあやうさがあることを議論します。そこからポストコロニアルの議論まで一気に進めます。その後で、組織論に寄せてWeickのセンスメイキングを議論し、そこからナラティブ、テクスト、言説などに戻ります。そこから実践論を経て、マテリアリティに注目する理論へとつなげていきます。ということで、同じような議論を違う観点から3周ぐらいします。

さて、近年は社会科学全体的にマテリアリティ(物質性)を重視し、人間を脱中心化する議論が進んでいます。特に、主体と客体が分離する前の状態から議論を始めるもの(Baradなど)、そもそも人間に特権を与えるのではなく動物や非生物的なものにも行為主体性(agency)を与えようという議論(Latourなど)があります。しかしながら、主体を完全に回避した議論は、経験的な分析において結局、データ(客体=対象)を解釈している研究者(主体)が措定され、主客分離を温存してしまう危険性があります。そうではなく、主体が脱中心化されたこと自体が、その主体にとっての関心事であることを研究した方が建設的であると考えています。ここでエスノメソドロジーが有効な視座となります。私の論文のほとんどが、再帰性あるいは相互反映性(reflexivity)を中心に据えているのは、そのためです。

具体的には、アクターネットワーク理論に見られるように、非生物的なモノに行為主体性を与えるという議論があります。従来の行為主体性の考え方のもとで、モノも「意図」を持って行為しているというと、けったいな主張に見えます。二段階ほどの議論が必要です。まず意図を持って一方的に世界に働きかけるという主体を解体しようということですので、「意図」が脱中心化されます。しかしそうだとすると、単に意図のない形で他のアクターの行為に影響を与えるということ(たとえば意図せざる効果)が、行為主体性なのかというともちろんそうではありません。そもそもある特定のアクター(ヒトもモノも含む)が他のアクターに影響を与えているという考え方自体が否定されています。むしろ、何らかのアクターがあるのではなく、まずつながりがあるのであって、行為主体性はアクターにではなくそのつながりにあるのです。逆にいうと、人間だけではなく非生物的なモノに行為主体性を認めるというのは、ただそれだけのことです(だと思います)。

そうすると、もう少し積極的に人の行為を捉えることができると思います。行為はすでに様々なつながり(作動配列=アジャンスマン)に投げ込まれていますし、それによって意味をもち、また可能となっています。人が意図を持って行為をすること自体を否定する必要はなく、単にその意図もアジャンスマンであるということであり、行為をしている人はつながりから切り離されて理性だけで思考している存在ではなく、人の内部と外部の様々な異質なもの(物質的なモノ、言説など)の中でなんとか構成されているということです。この枠組みにおいて、人が行為をなすということは、既存の支配的なアジャンスマンを前に逃走しながらそれをゆさぶる、つまり「逃走線」を引くことでシステムを逃走させることになります(Deleuze)。これが脱中心化された上で、人がイノベーションを生み出す地点ではないでしょうか? 主体が解放されて意志をもって新しい社会を構築していくことが人間中心だとすると、これはとても現実的ではありません。

デザインとは社会の外部性を内部に節合することと主張してきましたが、このデザインの行為主体性とはそのようなものと考えています。デザイナーという主体を完全に排除する必要はありません。デザインに外部性が必要であることは、消極的にはそこにしか価値が残されていないからですが、積極的には社会に亀裂を入れゆさぶるということがデザインという言葉に込められた意味だろうということです。内部に節合するというのは、モダニズムの芸術のように社会の外に位置するエリート主義、つまり距離を取って自由に発想している天才的個人ではなく、社会の中に投げ込まれつつ、逃走しながら社会をゆさぶるということです。そうすると最近よく見られる、革新的な「アイデア」に還元してしまうようなデザインの考え方は、古臭い主客分離をより強固にしてしまうために、批判せざるを得ません。

昨年は「組織文化論」を正式に履修してくれた経済学研究科の学生はひとりだけでした。今年は誰も履修しなければ開講できないかもしれません(部局、大学限らず、どなたでも大歓迎です)。自分の授業すらデザインできないことに絶望を感じるのですが、実はそれがデザインを考える原動力でもあります。

最初は文化とは何かを議論します。基本的には、EliasやBourdieuを見ながら、文化とは自己呈示あるいは差異化=卓越化の過程であるという捉え方から始まります。しかしながら、Bourdieuの枠組み自体が現在と合わないということで、そもそもモダニズムとは何かの議論をします。そこから、個人が理性をもって考えて行動するという近代特有の考え方の源泉を見て、そこに主体概念のあやうさがあることを議論します。そこからポストコロニアルの議論まで一気に進めます。その後で、組織論に寄せてWeickのセンスメイキングを議論し、そこからナラティブ、テクスト、言説などに戻ります。そこから実践論を経て、マテリアリティに注目する理論へとつなげていきます。ということで、同じような議論を違う観点から3周ぐらいします。

さて、近年は社会科学全体的にマテリアリティ(物質性)を重視し、人間を脱中心化する議論が進んでいます。特に、主体と客体が分離する前の状態から議論を始めるもの(Baradなど)、そもそも人間に特権を与えるのではなく動物や非生物的なものにも行為主体性(agency)を与えようという議論(Latourなど)があります。しかしながら、主体を完全に回避した議論は、経験的な分析において結局、データ(客体=対象)を解釈している研究者(主体)が措定され、主客分離を温存してしまう危険性があります。そうではなく、主体が脱中心化されたこと自体が、その主体にとっての関心事であることを研究した方が建設的であると考えています。ここでエスノメソドロジーが有効な視座となります。私の論文のほとんどが、再帰性あるいは相互反映性(reflexivity)を中心に据えているのは、そのためです。

具体的には、アクターネットワーク理論に見られるように、非生物的なモノに行為主体性を与えるという議論があります。従来の行為主体性の考え方のもとで、モノも「意図」を持って行為しているというと、けったいな主張に見えます。二段階ほどの議論が必要です。まず意図を持って一方的に世界に働きかけるという主体を解体しようということですので、「意図」が脱中心化されます。しかしそうだとすると、単に意図のない形で他のアクターの行為に影響を与えるということ(たとえば意図せざる効果)が、行為主体性なのかというともちろんそうではありません。そもそもある特定のアクター(ヒトもモノも含む)が他のアクターに影響を与えているという考え方自体が否定されています。むしろ、何らかのアクターがあるのではなく、まずつながりがあるのであって、行為主体性はアクターにではなくそのつながりにあるのです。逆にいうと、人間だけではなく非生物的なモノに行為主体性を認めるというのは、ただそれだけのことです(だと思います)。

そうすると、もう少し積極的に人の行為を捉えることができると思います。行為はすでに様々なつながり(作動配列=アジャンスマン)に投げ込まれていますし、それによって意味をもち、また可能となっています。人が意図を持って行為をすること自体を否定する必要はなく、単にその意図もアジャンスマンであるということであり、行為をしている人はつながりから切り離されて理性だけで思考している存在ではなく、人の内部と外部の様々な異質なもの(物質的なモノ、言説など)の中でなんとか構成されているということです。この枠組みにおいて、人が行為をなすということは、既存の支配的なアジャンスマンを前に逃走しながらそれをゆさぶる、つまり「逃走線」を引くことでシステムを逃走させることになります(Deleuze)。これが脱中心化された上で、人がイノベーションを生み出す地点ではないでしょうか? 主体が解放されて意志をもって新しい社会を構築していくことが人間中心だとすると、これはとても現実的ではありません。

デザインとは社会の外部性を内部に節合することと主張してきましたが、このデザインの行為主体性とはそのようなものと考えています。デザイナーという主体を完全に排除する必要はありません。デザインに外部性が必要であることは、消極的にはそこにしか価値が残されていないからですが、積極的には社会に亀裂を入れゆさぶるということがデザインという言葉に込められた意味だろうということです。内部に節合するというのは、モダニズムの芸術のように社会の外に位置するエリート主義、つまり距離を取って自由に発想している天才的個人ではなく、社会の中に投げ込まれつつ、逃走しながら社会をゆさぶるということです。そうすると最近よく見られる、革新的な「アイデア」に還元してしまうようなデザインの考え方は、古臭い主客分離をより強固にしてしまうために、批判せざるを得ません。

昨年は「組織文化論」を正式に履修してくれた経済学研究科の学生はひとりだけでした。今年は誰も履修しなければ開講できないかもしれません(部局、大学限らず、どなたでも大歓迎です)。自分の授業すらデザインできないことに絶望を感じるのですが、実はそれがデザインを考える原動力でもあります。

相互主観性

14 Feb, 2018

私の研究では、相互主観性(intersubjectivity)を、組織やサービスに関連させて議論することが多いです。この概念を独自の用法で使っているので、少しとっつきにくいところがあり、質問されることが多いです。また私のジャーナルなどに出る論文はこのようなことをいちいち書かないので、ある程度整理して説明しておいた方がいいかと思いました。

サービスに関しては、私は図式的に次のように説明することにしています。サービスが定義として「価値共創」であるならば主客は分離できず、主体(客)は客体(サービス)に絡み取られているため、主体が客体について語るとき、自分自身について語らざるを得なくなります。だから、客がサービスの価値を云々するとき、客自身の価値も問題となるということ。つまり、客がどういう人なのか(who)ということが問題となるということです。サービスが闘争となるのは、このように人々が絡み取られることで、自分がどういう人間なのかを呈示し、否定し、交渉していくことを避けることができないからです。私が組織論の文脈で、ナラティブ、センスメイキング、ルーチンなどに絡めて、それぞれの人が自己呈示を行うこと、そして自己が状況に絡み取られているのであり、組織化や行為遂行性というものは、この自己の問題を前景化するものであるということです。この説明は相互主観性という概念を前提としています。

相互主観性というときに、フッサールの現象学を出発とするのがわかりやすいと思いますが、二つの意味があるかと思います。一つには、まず私が超越論的に構成する私の世界が、他者も自分で構成している同じ「客観的」な世界であるということをどう説明するのかということです。この点については、他者がその身体性でもって我々に現れるということから類比するという戦略、あるいは他者の存在を我々の存在の根源的・先験的なところにあることを認めるという戦略になりますが、どうもすっきりしません。社会学的には主体というものがすでに社会的に構成されているという主張に関連しますが、主体概念を解体するか棚に上げることにつながります。もう一つの意味があります。それは、もし私が私の世界を構成するなら、その世界の中にいる「他者」を私はどのように構成しうるのかという問題です。私が目の前の椅子を構成するようには、他者は構成できません。他者は私の世界を超出します。

つまり、主観性と相互主観性は相容れない水準の議論であって、主観性から出発して相互主観性を説明することは原理的に困難です。サービスが価値創造である限りにおいて相互主観性であると捉えるなら、主観性から出発することは失敗に終ります。価値をそれぞれの人が主観的に決定するとしてしまうと、そのような概念は誰にとってもアクセス不可能で意味がなくなってしまいます。この現象学の限界をふまえて、主に前者の意味から、主観性を棚に上げて社会理論を作り出そう試みが生じます。主体は置いておいて、人々の間の活動、つまりコミュニケーションに閉じて議論するというものです。たとえば、ルーマンのシステム論はこの方向性から出発していますし、ハーバーマスのコミュニケーション的行為の理論も同じように思います。この方向性は首尾一貫していて、主観性を社会の外側に出した上で、コミュニケーションというような社会的水準を基礎として社会を説明しようというものです。私はこの観点を避けることはできないように思います。エスノメソドロジーも他人の主観性(他の人が頭の中で何を考えているのか)を棚に上げて、それぞれの人がお互いに何をどう示し合うのかに着目します。

しかしながら、このように主観性を棚に上げた理論では、サービスの根幹を説明できなくなります。以前にも書きましたが、なぜサービスが注目を集めるのかは、単に要求が満たされることの価値ではなく、「他者」に出会うという価値が欠かせないと思います。つまり、一方で他者に奉仕してもらう(させる)ことの価値であり、もう一方で他者との闘争の価値です。人々が資源を持ちより統合し、それぞれが便益を得ているという説明では、モノをやりとりしている伝統的な考え方に戻ってしまいかねません。サービスサイエンスがサービスシステムを、サービスドミナントロジックがサービスエコシステムを強調しますが、そこからは十分な距離が出ないと思います。たとえば、ルーマンのシステム論的には主体概念自体が避けるべきものですが、そうすると仮にセカンドオーダーの観察を導入したとしても、その観察対象者が言及の対象であるだけで、その存在は問われないことになります(そして言うまでもなく観察しているのは主体ではありません)。

そこで、もう一つの研究の方向性は、現象学の二つ目の意味に留まるというもので、しかしながら主観性の「認識」ではなく、その「存在」を捉えるという方向性です。ここでサルトルやレヴィナスなどが先駆的です。他者というものが、私の世界を震撼させそれを流れ出させ、私を私から脱け出せさるものであるという現象学です。我々が他者に出会うとき、我々は極度の緊張感にさらされます。この点は他者との出会いを、AさんとBさんの出会いという形で客観化するときには説明のつかない内容です。この説明は現象学によって可能となりますが、同時に相互行為の水準でも十分に議論できると思います。たとえば、ゴフマンは他者に対する自己呈示、例えば面子を保つというようなことを強調して社会学に革新をもたらしました。ここでのポイントは、客の主観性を顧客満足度やサービス品質に還元するのではなく、主観性が否定され脅かされる(主観性自体に否定を含む)という現実を捉えることです。これが弁証法を用いる根拠であり、冒頭の私のサービスの説明を可能とします。

さて問題は、主観性を避けることと他者を捉えるというこの両者をどう両立させるのかです。そもそも他者を扱う上では主体・主観を避けて通れませんが、主観性からは相互主観性を説明できません。結論から言うと、「実践論」でもって両立させるということになります。人々が呼び掛けに振り向くとき主体化が始まるのであるならば、相互主観的なコミュニケーションにおいては常に主体化が行われているわけですので、その過程を分析することができます。もちろん、主客分離に逆戻りしてこの主体が社会とは切り離された独立した存在であると捉える必要はありません。むしろ、主体は常に不断の主体化の過程で相互行為の中で現前しており、現象としての限りにおいて主体があると考えるのが自然であるように思います。つまり、相互主観性の水準で、主体をひとつのパフォーマンスという実践と捉えるわけです。そしてこの主体化の過程自体が、サービスの根幹をなします。つまり他者との関係で自身をどう定義付けるのかが、サービスの価値につながります。ここでエスノメソドロジーが有効な視座となります。

以上のような意味を込めて相互主観性という言葉を使っています。この一見取るに足りない微妙な領域に、豊かな研究の可能性が広がると考えています。サービスにおいて価値共創としてのサービスとは何かを、組織論において組織とは何かを追求すると、相互主観性の問題は避けることができないと思います。

サービスに関しては、私は図式的に次のように説明することにしています。サービスが定義として「価値共創」であるならば主客は分離できず、主体(客)は客体(サービス)に絡み取られているため、主体が客体について語るとき、自分自身について語らざるを得なくなります。だから、客がサービスの価値を云々するとき、客自身の価値も問題となるということ。つまり、客がどういう人なのか(who)ということが問題となるということです。サービスが闘争となるのは、このように人々が絡み取られることで、自分がどういう人間なのかを呈示し、否定し、交渉していくことを避けることができないからです。私が組織論の文脈で、ナラティブ、センスメイキング、ルーチンなどに絡めて、それぞれの人が自己呈示を行うこと、そして自己が状況に絡み取られているのであり、組織化や行為遂行性というものは、この自己の問題を前景化するものであるということです。この説明は相互主観性という概念を前提としています。

相互主観性というときに、フッサールの現象学を出発とするのがわかりやすいと思いますが、二つの意味があるかと思います。一つには、まず私が超越論的に構成する私の世界が、他者も自分で構成している同じ「客観的」な世界であるということをどう説明するのかということです。この点については、他者がその身体性でもって我々に現れるということから類比するという戦略、あるいは他者の存在を我々の存在の根源的・先験的なところにあることを認めるという戦略になりますが、どうもすっきりしません。社会学的には主体というものがすでに社会的に構成されているという主張に関連しますが、主体概念を解体するか棚に上げることにつながります。もう一つの意味があります。それは、もし私が私の世界を構成するなら、その世界の中にいる「他者」を私はどのように構成しうるのかという問題です。私が目の前の椅子を構成するようには、他者は構成できません。他者は私の世界を超出します。

つまり、主観性と相互主観性は相容れない水準の議論であって、主観性から出発して相互主観性を説明することは原理的に困難です。サービスが価値創造である限りにおいて相互主観性であると捉えるなら、主観性から出発することは失敗に終ります。価値をそれぞれの人が主観的に決定するとしてしまうと、そのような概念は誰にとってもアクセス不可能で意味がなくなってしまいます。この現象学の限界をふまえて、主に前者の意味から、主観性を棚に上げて社会理論を作り出そう試みが生じます。主体は置いておいて、人々の間の活動、つまりコミュニケーションに閉じて議論するというものです。たとえば、ルーマンのシステム論はこの方向性から出発していますし、ハーバーマスのコミュニケーション的行為の理論も同じように思います。この方向性は首尾一貫していて、主観性を社会の外側に出した上で、コミュニケーションというような社会的水準を基礎として社会を説明しようというものです。私はこの観点を避けることはできないように思います。エスノメソドロジーも他人の主観性(他の人が頭の中で何を考えているのか)を棚に上げて、それぞれの人がお互いに何をどう示し合うのかに着目します。

しかしながら、このように主観性を棚に上げた理論では、サービスの根幹を説明できなくなります。以前にも書きましたが、なぜサービスが注目を集めるのかは、単に要求が満たされることの価値ではなく、「他者」に出会うという価値が欠かせないと思います。つまり、一方で他者に奉仕してもらう(させる)ことの価値であり、もう一方で他者との闘争の価値です。人々が資源を持ちより統合し、それぞれが便益を得ているという説明では、モノをやりとりしている伝統的な考え方に戻ってしまいかねません。サービスサイエンスがサービスシステムを、サービスドミナントロジックがサービスエコシステムを強調しますが、そこからは十分な距離が出ないと思います。たとえば、ルーマンのシステム論的には主体概念自体が避けるべきものですが、そうすると仮にセカンドオーダーの観察を導入したとしても、その観察対象者が言及の対象であるだけで、その存在は問われないことになります(そして言うまでもなく観察しているのは主体ではありません)。

そこで、もう一つの研究の方向性は、現象学の二つ目の意味に留まるというもので、しかしながら主観性の「認識」ではなく、その「存在」を捉えるという方向性です。ここでサルトルやレヴィナスなどが先駆的です。他者というものが、私の世界を震撼させそれを流れ出させ、私を私から脱け出せさるものであるという現象学です。我々が他者に出会うとき、我々は極度の緊張感にさらされます。この点は他者との出会いを、AさんとBさんの出会いという形で客観化するときには説明のつかない内容です。この説明は現象学によって可能となりますが、同時に相互行為の水準でも十分に議論できると思います。たとえば、ゴフマンは他者に対する自己呈示、例えば面子を保つというようなことを強調して社会学に革新をもたらしました。ここでのポイントは、客の主観性を顧客満足度やサービス品質に還元するのではなく、主観性が否定され脅かされる(主観性自体に否定を含む)という現実を捉えることです。これが弁証法を用いる根拠であり、冒頭の私のサービスの説明を可能とします。

さて問題は、主観性を避けることと他者を捉えるというこの両者をどう両立させるのかです。そもそも他者を扱う上では主体・主観を避けて通れませんが、主観性からは相互主観性を説明できません。結論から言うと、「実践論」でもって両立させるということになります。人々が呼び掛けに振り向くとき主体化が始まるのであるならば、相互主観的なコミュニケーションにおいては常に主体化が行われているわけですので、その過程を分析することができます。もちろん、主客分離に逆戻りしてこの主体が社会とは切り離された独立した存在であると捉える必要はありません。むしろ、主体は常に不断の主体化の過程で相互行為の中で現前しており、現象としての限りにおいて主体があると考えるのが自然であるように思います。つまり、相互主観性の水準で、主体をひとつのパフォーマンスという実践と捉えるわけです。そしてこの主体化の過程自体が、サービスの根幹をなします。つまり他者との関係で自身をどう定義付けるのかが、サービスの価値につながります。ここでエスノメソドロジーが有効な視座となります。

以上のような意味を込めて相互主観性という言葉を使っています。この一見取るに足りない微妙な領域に、豊かな研究の可能性が広がると考えています。サービスにおいて価値共創としてのサービスとは何かを、組織論において組織とは何かを追求すると、相互主観性の問題は避けることができないと思います。

組織文化論

04 Oct, 2017

もう授業が始まります。今年から経済学研究科(大学院)の科目「組織文化論」を新規開講します。明日第一回ですが、まだシラバスが完成していません… 目的はこの領域で研究して論文を書いていく人を育てたいということです。興味がある人は多いのですが、特にこういう分野は評価がされにくく論文も書きにくく(通しにくく)、一般的に博士課程の学生さんや若手の研究者の方はまともな支援を受けることができません。この領域に「真剣に」興味があるという方は、論文が書けるまでがんばって支援します(所属は問いません)。

シラバス(現時点)はこちらです。

1週 導入

2週 組織文化の概観

3週 文化概念の系譜

4週 文化闘争の理論

5週 趣味・テイスト

6週 実践とパフォーマティヴィティ

7週 文化生産および場

8週 モダニズムとポストモダニズム

9週 モダン社会、ポストモダン社会

10週 ポストモダン組織研究

11週 ポスト・コロニアル理論と文化の表象

12週 センスメイキング、ナラティブ、組織化

13週 ポリフォニーと間テクスト性

14週 研究の討議

組織文化論という名前で「未だにそんなもの議論するのか? 」という反応があるかもしれません。組織文化は80年代に主流になった後下火になり、今では組織文化という概念自体を議論するような研究は限られています。内容的には文化概念を広く捉え、文化という名前のつかないトピックなど、最近の研究も含めています。「文化」をあまり意識していなくても、センスメイキング、ナラティブ、実践、パフォーマティヴィティなどの現在主流の概念に興味があるという方でも意味があると思います。

大学院のリーディングセミナーのような科目ですので、毎週論文を数本読んで、議論していくというスタイルを取ります。月並ですが、私が教えるというような授業ではなく、一緒に文献を読みながら議論していこうというものです。とりあえず走りながら、シラバスを練っていきます。興味ある方は是非ご参加ください。

シラバス(現時点)はこちらです。

1週 導入

2週 組織文化の概観

3週 文化概念の系譜

4週 文化闘争の理論

5週 趣味・テイスト

6週 実践とパフォーマティヴィティ

7週 文化生産および場

8週 モダニズムとポストモダニズム

9週 モダン社会、ポストモダン社会

10週 ポストモダン組織研究

11週 ポスト・コロニアル理論と文化の表象

12週 センスメイキング、ナラティブ、組織化

13週 ポリフォニーと間テクスト性

14週 研究の討議

組織文化論という名前で「未だにそんなもの議論するのか? 」という反応があるかもしれません。組織文化は80年代に主流になった後下火になり、今では組織文化という概念自体を議論するような研究は限られています。内容的には文化概念を広く捉え、文化という名前のつかないトピックなど、最近の研究も含めています。「文化」をあまり意識していなくても、センスメイキング、ナラティブ、実践、パフォーマティヴィティなどの現在主流の概念に興味があるという方でも意味があると思います。

大学院のリーディングセミナーのような科目ですので、毎週論文を数本読んで、議論していくというスタイルを取ります。月並ですが、私が教えるというような授業ではなく、一緒に文献を読みながら議論していこうというものです。とりあえず走りながら、シラバスを練っていきます。興味ある方は是非ご参加ください。

よい論文とは

31 Mar, 2017

先日三菱コンファレンスというのを京都でやりました。そこでCopenhagen Business SchoolのRobin HoltとDaniel Hjorth、BerkeleyのJim Lincoln先生に参加していただきました。RobinがOrganization StudiesのEditor-in-chiefとして、論文の書き方についてチュートリアルをしてくれました。それの内容を(全て覚えていませんので)、自分なりの言葉で共有したいと思います。

ホットドッグを作っているところは見ない方がいいとよく言いますが、論文をふるいわけ、Senior editorをアサインし、レビューを集め、意思決定していくというジャーナルの論文処理「機械」の中身を知ることは、とても勉強になりました。Org Studiesはヨーロッパ的なスタイルの研究をしている人にとってはトップジャーナルで(アメリカの研究スタイルとは相容れない伝統があります)、年間1,100本ぐらいの投稿のうち6%しか採択しないとのことです。

投稿される論文の半分ぐらいは、そもそも形式的な点で問題があり、デスクリジェクトされるらしいです。形式的な問題とはフォーマットのことではなく、リファレンスにOrg Studiesの論文が入っていない、テーマがジャーナルのミッションとズレているなどのことです。興味深いのは、米国中心のジャーナルでリジェクトされたものをそのまま出してきた場合、デスクリジェクトされることが多いらしいです。やはり一つのジャーナルに出すには、そのジャーナルに合わせる努力は必要とのことです。

論文としてよくある、2つの典型的な問題が説明されました(もっとあったかもしれません)。

つまり縦にも横にもコンパクトな論文がいいということです。この二つの条件を満たすと、どんな批判を受けても、ある程度耐えぬくことができるようになります。大きい主張になったり、ストーリーが散らばって伸びてしまっていると、ディフェンスできなくなります。

次に、よい論文とは何かという基準について、興味深い話しがありました。

経験的な分析での驚くような発見が必要なわけではありません。むしろある程度異質性のある概念が結びつけられるようなものや、一つに還元できないような複数の声がぶつかり合うような多声的な論文ということになるかもしれません。そう言えば、異質なものを闘わせるヘーゲル、二元論の真ん中を突き進むフッサール、そもそも相容れない視座を内在化したハイデガーなどの面白さはそういうものかと思います。以前に論文における批判は既存理論に内在的である必要があると説明しましたが、厳密には外部性を導入しなければならないのです(外部性を内在的な問題として構築する必要があります)。

これはかなり難しいです。既存研究で議論されている枠組みの中で議論し、それに少し付け加えるような論文は、安全かもしれませんが面白くなくなります。異質な概念を節合していくとすると、論文としてはリスキーになります。だからこそ、上記のようなコンパクトな論文を書かなければなりません。

三菱コンファレンスは三菱UFJ国際財団の支援を受けて国内経営学の若手研究者を育成するために実施しています。30年以上の歴史があります。今回は予算が半分になったため、20名程度の小さな会となりました。本来このような貴重な話しはもっと多くの方に聞いてもらいたいので、ブログに書いてみました。

ホットドッグを作っているところは見ない方がいいとよく言いますが、論文をふるいわけ、Senior editorをアサインし、レビューを集め、意思決定していくというジャーナルの論文処理「機械」の中身を知ることは、とても勉強になりました。Org Studiesはヨーロッパ的なスタイルの研究をしている人にとってはトップジャーナルで(アメリカの研究スタイルとは相容れない伝統があります)、年間1,100本ぐらいの投稿のうち6%しか採択しないとのことです。

投稿される論文の半分ぐらいは、そもそも形式的な点で問題があり、デスクリジェクトされるらしいです。形式的な問題とはフォーマットのことではなく、リファレンスにOrg Studiesの論文が入っていない、テーマがジャーナルのミッションとズレているなどのことです。興味深いのは、米国中心のジャーナルでリジェクトされたものをそのまま出してきた場合、デスクリジェクトされることが多いらしいです。やはり一つのジャーナルに出すには、そのジャーナルに合わせる努力は必要とのことです。

論文としてよくある、2つの典型的な問題が説明されました(もっとあったかもしれません)。

- まず、論文はできるだけ小さくまとまっている方がよいと言えます。多くの論文の問題は、主張が大きすぎることです。何かありとあらゆることに貢献するように書かれたもの、あるいは既存研究のある領域全体を否定するようなものは、逆に主張として弱くなってしまいます。身に覚えがあります... 小さい設定の中で主張されることで、論文の力強さが出てくるということだと思います。

- 次に、論文が終るところが、それが始まったところと同じでなければならないということです。経験的分析を経たとして、当初の問題設定に戻って議論しなければなりません。論文の後半で新しい文献が導入されるようなことがよくありますが、これは始まったところとは全く別のところで終っていることを意味します。そう言えば身に覚えがあります... 途中で別の議論を導入するということは、そもそもの問題設定に不安があるということですね。

つまり縦にも横にもコンパクトな論文がいいということです。この二つの条件を満たすと、どんな批判を受けても、ある程度耐えぬくことができるようになります。大きい主張になったり、ストーリーが散らばって伸びてしまっていると、ディフェンスできなくなります。

次に、よい論文とは何かという基準について、興味深い話しがありました。

- 面白い論文というのは、理論的なストーリー自体に何か緊張感があるようなものがいいとのことです。Robinは、Henri Gaudier-BrzeskaのTorpedo Fishという彫刻を例にして、Torpedoという無機物とFishという有機物を複合させたことによる緊張感があると面白いということです(この彫刻が手の中に入るぐらい「小さい」ということも、上記のようによい論文の条件です)。

経験的な分析での驚くような発見が必要なわけではありません。むしろある程度異質性のある概念が結びつけられるようなものや、一つに還元できないような複数の声がぶつかり合うような多声的な論文ということになるかもしれません。そう言えば、異質なものを闘わせるヘーゲル、二元論の真ん中を突き進むフッサール、そもそも相容れない視座を内在化したハイデガーなどの面白さはそういうものかと思います。以前に論文における批判は既存理論に内在的である必要があると説明しましたが、厳密には外部性を導入しなければならないのです(外部性を内在的な問題として構築する必要があります)。

これはかなり難しいです。既存研究で議論されている枠組みの中で議論し、それに少し付け加えるような論文は、安全かもしれませんが面白くなくなります。異質な概念を節合していくとすると、論文としてはリスキーになります。だからこそ、上記のようなコンパクトな論文を書かなければなりません。

三菱コンファレンスは三菱UFJ国際財団の支援を受けて国内経営学の若手研究者を育成するために実施しています。30年以上の歴史があります。今回は予算が半分になったため、20名程度の小さな会となりました。本来このような貴重な話しはもっと多くの方に聞いてもらいたいので、ブログに書いてみました。

論文にとって最も重要なこと

23 Mar, 2017

年度末でもあって論文にコメントをすることが多くなり、同じことを言っている自分がなんとも嫌になり、自分の考えを整理する意味でもブログに書いておきたいと思います。偉そうなことを書く柄ではないのですが、自分もずいぶん失敗してきたので、たぶん他の方にも役に立つように思います。また、これは私の専門の話しですので、他の領域では事情は異なるだろうということをご理解ください。

まず論文にとって最も大事なものは何かというと、「理論的貢献」です。既存研究と比較して、何が理論的に新しいのかを言わなければなりません。このときに陥りやすい間違いは次のような主張です。

これは既存研究に何らかの穴(gap)があり、それを埋めるという主張です。ほとんどの論文がこのような主張をしますが、これらは理論的貢献ではありません。既存研究が見落したものというのは無数にありますので、その一つを主張しても貢献にはならないのです。このような既存研究の穴を探そうとして時間を無駄にしている論文が多いです。

理論的貢献を主張するには、既存理論に「内在的な問題」を浮かび上がらせて、その問題を乗り越える「視座」を提示しなければなりません。ある理論に対して全く別の議論を横に持ってきて、それに足りないことを指摘するという外在的な批判ではなく、その理論の内部に抱え込まれている問題のことです。例えば、その理論が暗黙に置いている諸前提の中に相容れない矛盾があり、そこから導かれる議論が限定されるというような状態です。どの理論にも内在的な問題があります。それを乗り越えるために、既存研究を少しズラす視座が必要です。この視座は理論自体ではなくその前提となるものです。

既存研究を批判する(criticizeではなくcritique)ということは、既存研究がやろうとしたことが、それ自身が置く前提によって阻害されていること、そして新しい視座を提供することで既存研究が本来やろうとしたことが実現できること、これを主張することです。ですので、ある研究を批判するということは、それを否定するのではなく、逆にそれを肯定して最後まで推し進めるということです。

もし経験的分析の結果として、既存理論がカバーしていないものが得られたとすると、既存理論がそれを無視してきたと主張するのでは不十分です。そうではなくて、既存理論が「なぜ」それを無視してきたのかを問わなければなりません。既存理論が暗黙の上に置いている前提に関わります。ある前提があるために、それを議論することができなかったということを示せばいいのです。そうすると新しくどういう前提を置かないといけないのかが自然に出てきます。これが理論的貢献です。

既存研究の内在的な問題を浮かび上がらせることができれば、それで論文は9割は書けたことになります。そこから自然と、その問題をどのような視座で解決するのかを示し、経験的分析でエビデンスをもって主張し、それによって既存理論をどう一歩先に推し進めることができるのかを議論すれば論文が完成します。最初の問題が明らかでない場合、その後を力まかせで書かざるを得ず、多くの問題を導入してしまいます。ある箇所をいじると他の箇所に問題が出るという感じで、無駄な時間が過ぎていきます。

新しい概念を導入するのは、新しい視座を提示するときだけです。つまり、その概念でもって、既存研究の暗黙の前提が乗り越えられるときだけです。データを説明するためだけに新しい概念は必要ありません。ある概念を用いればこのデータを説明できると知っていたとしても、それが既存研究の内在的な問題に関連しないのであれば、そのような概念を導入してはいけません。若い(優秀な)方は概念のスープのような論文を書く傾向がありますが、それではパブリッシュできません。

リサーチクエスチョンを立てろとか、既存研究との差異は何か、何がサプライズなのかというような問いは無意味です。リサーチクエスチョンを立てるだけなら、誰でも好きにできます。リサーチクエスチョンがあるとすると、あくまで既存理論の前提にある内在的な問題のことであって、ただクエスチョンを置けばいいということではありません。既存研究との差異を経験的分析の水準で探そうとするのは時間の無駄です。重要なのは差異ではありません。サプライズはあると面白いかもしれませんが、それ自体では理論的貢献にはなりません。論文の主張はある程度「小さい」方がよく、サプライズを求めるのは建設的ではありません。

他にも気づいたことがありますので、また時間を見つけて書きたいと思います。

まず論文にとって最も大事なものは何かというと、「理論的貢献」です。既存研究と比較して、何が理論的に新しいのかを言わなければなりません。このときに陥りやすい間違いは次のような主張です。

- 既存研究は...を議論していない。

- 既存モデルを拡張して...を含める。

- 既存研究では...が説明できない。

これは既存研究に何らかの穴(gap)があり、それを埋めるという主張です。ほとんどの論文がこのような主張をしますが、これらは理論的貢献ではありません。既存研究が見落したものというのは無数にありますので、その一つを主張しても貢献にはならないのです。このような既存研究の穴を探そうとして時間を無駄にしている論文が多いです。

理論的貢献を主張するには、既存理論に「内在的な問題」を浮かび上がらせて、その問題を乗り越える「視座」を提示しなければなりません。ある理論に対して全く別の議論を横に持ってきて、それに足りないことを指摘するという外在的な批判ではなく、その理論の内部に抱え込まれている問題のことです。例えば、その理論が暗黙に置いている諸前提の中に相容れない矛盾があり、そこから導かれる議論が限定されるというような状態です。どの理論にも内在的な問題があります。それを乗り越えるために、既存研究を少しズラす視座が必要です。この視座は理論自体ではなくその前提となるものです。

既存研究を批判する(criticizeではなくcritique)ということは、既存研究がやろうとしたことが、それ自身が置く前提によって阻害されていること、そして新しい視座を提供することで既存研究が本来やろうとしたことが実現できること、これを主張することです。ですので、ある研究を批判するということは、それを否定するのではなく、逆にそれを肯定して最後まで推し進めるということです。

もし経験的分析の結果として、既存理論がカバーしていないものが得られたとすると、既存理論がそれを無視してきたと主張するのでは不十分です。そうではなくて、既存理論が「なぜ」それを無視してきたのかを問わなければなりません。既存理論が暗黙の上に置いている前提に関わります。ある前提があるために、それを議論することができなかったということを示せばいいのです。そうすると新しくどういう前提を置かないといけないのかが自然に出てきます。これが理論的貢献です。

既存研究の内在的な問題を浮かび上がらせることができれば、それで論文は9割は書けたことになります。そこから自然と、その問題をどのような視座で解決するのかを示し、経験的分析でエビデンスをもって主張し、それによって既存理論をどう一歩先に推し進めることができるのかを議論すれば論文が完成します。最初の問題が明らかでない場合、その後を力まかせで書かざるを得ず、多くの問題を導入してしまいます。ある箇所をいじると他の箇所に問題が出るという感じで、無駄な時間が過ぎていきます。

新しい概念を導入するのは、新しい視座を提示するときだけです。つまり、その概念でもって、既存研究の暗黙の前提が乗り越えられるときだけです。データを説明するためだけに新しい概念は必要ありません。ある概念を用いればこのデータを説明できると知っていたとしても、それが既存研究の内在的な問題に関連しないのであれば、そのような概念を導入してはいけません。若い(優秀な)方は概念のスープのような論文を書く傾向がありますが、それではパブリッシュできません。

リサーチクエスチョンを立てろとか、既存研究との差異は何か、何がサプライズなのかというような問いは無意味です。リサーチクエスチョンを立てるだけなら、誰でも好きにできます。リサーチクエスチョンがあるとすると、あくまで既存理論の前提にある内在的な問題のことであって、ただクエスチョンを置けばいいということではありません。既存研究との差異を経験的分析の水準で探そうとするのは時間の無駄です。重要なのは差異ではありません。サプライズはあると面白いかもしれませんが、それ自体では理論的貢献にはなりません。論文の主張はある程度「小さい」方がよく、サプライズを求めるのは建設的ではありません。

他にも気づいたことがありますので、また時間を見つけて書きたいと思います。

ヨーロッパのビジネススクール

22 Dec, 2016

今回ヨーロッパのビジネススクールをいくつか回って得た感想です。ヨーロッパの経営学は、北米の経営学とは根本的にスタイルが違います。もちろん、ヨーロッパでも米国中心のジャーナルに成果を出すことが求められますので、米国的なスタイルを取り入れているところも多くなりました。しかし、違いは歴然としています。

例えば、デンマーク、イギリスなどのビジネススクールでは、最低限知っていないと議論に加われない理論的な知識というのがあります。よく聞かれるのは、Nietzsche, Heidegger、Deleuze、Foucault, Agambenなどです。一日に2、3回はそういう議論を聞きます。経営学がヒューマニティの領域と密接につながっています。これは米国のビジネススクールではあまりないことのように思います(日本でも)。もちろん一般的にという話しであって、中には色々な人がいますが。

私は米国のビジネススクールでトレーニングを受けて、現在はヨーロッパ的な研究に寄っているようなところがあります。この両方を見て、バランスを取ることの重要性が大事だと思います。ヨーロッパ的な研究は微妙な差異に対して敏感に深いところを炙り出すことができスリリングなのですが、結局哲学的な概念を使うことの必然性がわからないものも少なくありません。結果的に論文にならないモノも多いです。一方で、米国的な研究の問題点はその裏返しで、わかりやすい研究ではありますが、逆に予想ができて面白さがないという感じです。

私なりの結論としては、経営学の研究者は2つの別の理論軸を意識的に分けて培う必要があります。

ヒューマニティに寄っている人々は理論2だけに力点を置きすぎて、読者にとって貢献がわからなくなることが多いです。何よりも理論1が貢献先です。私の場合、理論2は意識して利用していても、論文には明示的に書かない場合も多いです(例えば、Hegelなんかを論文に登場させる利点があまりありません)。むしろそういうnamedroppingをしないでも理論1への批判に筋を通すというエクササイズが重要です。

一方で理論1だけでは、深く前提を切り崩すような研究ではなく、薄っぺらい研究になってしまう傾向があります。なぜなら理論1を批判していくには、何らかの視座が必要となりますが、その源泉が理論2であることが多いからです。仮説を検証したとか、経験的に何か新しいことがわかったとか、帰納的にデータから概念を浮かび上がらせたというような論文となり、厚みがありません。

ということで、理論1と理論2の両方を意識して使い分けないといけないのです。自分の学生には、博士論文のために前者の理論1を完全に理解することは必須ですが、自分が今後依拠していくような理論2を2つぐらい作り上げて欲しいと思います。理論2は現状に対してかなり批判的に考えることができるような力強い視座がいいと思います。私の場合は(米国発ですが)エスノメソドロジーであったり、批判理論と呼ばれるようなものであったりしますが、Foucaultでも、現象学でも、ポストコロニアリズムでもいいと思います。

そのためにはかなり広く読んで理解した上で、自分の依って立つものを選ばないといけません。教員のガイダンスが重要だと思います。その後のキャリア全体にわたっての資産となるでしょう。一方でそれがないと、筋の通った学者のキャリアを作るのは難しいように思います。

もちろんこのような指導ができるようになったのは最近で、自分もかなり苦しみました(誰もそのように指導してくれなかったので)。

例えば、デンマーク、イギリスなどのビジネススクールでは、最低限知っていないと議論に加われない理論的な知識というのがあります。よく聞かれるのは、Nietzsche, Heidegger、Deleuze、Foucault, Agambenなどです。一日に2、3回はそういう議論を聞きます。経営学がヒューマニティの領域と密接につながっています。これは米国のビジネススクールではあまりないことのように思います(日本でも)。もちろん一般的にという話しであって、中には色々な人がいますが。

私は米国のビジネススクールでトレーニングを受けて、現在はヨーロッパ的な研究に寄っているようなところがあります。この両方を見て、バランスを取ることの重要性が大事だと思います。ヨーロッパ的な研究は微妙な差異に対して敏感に深いところを炙り出すことができスリリングなのですが、結局哲学的な概念を使うことの必然性がわからないものも少なくありません。結果的に論文にならないモノも多いです。一方で、米国的な研究の問題点はその裏返しで、わかりやすい研究ではありますが、逆に予想ができて面白さがないという感じです。

私なりの結論としては、経営学の研究者は2つの別の理論軸を意識的に分けて培う必要があります。

- 理論1 貢献する対象となる理論。つまり経営学の理論。この理論の問題を炙り出し、その問題を乗り越えることで貢献します。

- 理論2 理論1の問題を乗り越えるために依ツールとして拠する理論。ここで哲学が出てきてもいいですが、あくまでも理論1が貢献先です。

ヒューマニティに寄っている人々は理論2だけに力点を置きすぎて、読者にとって貢献がわからなくなることが多いです。何よりも理論1が貢献先です。私の場合、理論2は意識して利用していても、論文には明示的に書かない場合も多いです(例えば、Hegelなんかを論文に登場させる利点があまりありません)。むしろそういうnamedroppingをしないでも理論1への批判に筋を通すというエクササイズが重要です。

一方で理論1だけでは、深く前提を切り崩すような研究ではなく、薄っぺらい研究になってしまう傾向があります。なぜなら理論1を批判していくには、何らかの視座が必要となりますが、その源泉が理論2であることが多いからです。仮説を検証したとか、経験的に何か新しいことがわかったとか、帰納的にデータから概念を浮かび上がらせたというような論文となり、厚みがありません。

ということで、理論1と理論2の両方を意識して使い分けないといけないのです。自分の学生には、博士論文のために前者の理論1を完全に理解することは必須ですが、自分が今後依拠していくような理論2を2つぐらい作り上げて欲しいと思います。理論2は現状に対してかなり批判的に考えることができるような力強い視座がいいと思います。私の場合は(米国発ですが)エスノメソドロジーであったり、批判理論と呼ばれるようなものであったりしますが、Foucaultでも、現象学でも、ポストコロニアリズムでもいいと思います。

そのためにはかなり広く読んで理解した上で、自分の依って立つものを選ばないといけません。教員のガイダンスが重要だと思います。その後のキャリア全体にわたっての資産となるでしょう。一方でそれがないと、筋の通った学者のキャリアを作るのは難しいように思います。

もちろんこのような指導ができるようになったのは最近で、自分もかなり苦しみました(誰もそのように指導してくれなかったので)。

サービスにおけるルーチンの達成

30 Mar, 2016

Yamauchi, Y., & Hiramoto, T. (in press). Reflexivity of Routines: An Ethnomethodological Investigation of Initial Service Encounters at Sushi Bars in Tokyo. Organization Studies.

http://oss.sagepub.com/cgi/reprint/0170840616634125v1.pdf?ijkey=yJmtzz3b9Kt0b6b&keytype=finite

鮨屋の論文です。データを取り始めてから5年ほど… エスノメソドロジー研究を組織論のジャーナルに出すには、まず最初全く理解されないところから始まり、それでも何か面白そうと思ってもらってなんとか耐え凌ぎ、リビジョンを8回ほど重ねようやくとなります。組織論のルーチンの文脈に乗せて書いています。

内容は、ルーチンにおける理解の食い違いです。つまり、鮨屋の親方は注文などのルーチンを当然のように提示するのですが、かなり高い水準を設定します(メニュー表がない、価格がわからない、作法があるなど)。当然ながらほとんどの客はそれに当然のように応えることができず、なんとか四苦八苦して応えるか、あるいは応えることができません。この理解の食い違いはルーチンに内在的なのですが、ルーチン理論ではルーチンに対する理解は一致しないといけないことになっているので、説明がつきません。そこで理解の食い違いはむしろルーチンにとっての前提であり、一致する必要はなく、その食い違いを参与者自身が再帰的に理解し、提示し、使用することでルーチンが達成されることを示すものです。

ルーチンの理解が一致しないことが、サービスの価値を高めることになり、客がどういう客なのかを示すことを可能にします。もし鮨屋のルーチンを客が簡単に理解でき実践できれば、客にとって日常に過ぎず、鮨屋の価値は毀損されるでしょう。客に理解されないルーチンを、ルーチンに(つまり当然のように)提示することが、サービスの価値を提示することになります。客はこの難しいルーチンに対して、できるだけ簡潔に労力を使わず、つまりルーチンに答えることが、自分の力を示すことになります。

そう考えると何がルーチンなのだろうかという問題に行きつきます。ルーチンは組織論にとって伝統的に最も基礎的な概念ですが、それが未だに研究されうるとは驚きですね。

http://oss.sagepub.com/cgi/reprint/0170840616634125v1.pdf?ijkey=yJmtzz3b9Kt0b6b&keytype=finite

鮨屋の論文です。データを取り始めてから5年ほど… エスノメソドロジー研究を組織論のジャーナルに出すには、まず最初全く理解されないところから始まり、それでも何か面白そうと思ってもらってなんとか耐え凌ぎ、リビジョンを8回ほど重ねようやくとなります。組織論のルーチンの文脈に乗せて書いています。

内容は、ルーチンにおける理解の食い違いです。つまり、鮨屋の親方は注文などのルーチンを当然のように提示するのですが、かなり高い水準を設定します(メニュー表がない、価格がわからない、作法があるなど)。当然ながらほとんどの客はそれに当然のように応えることができず、なんとか四苦八苦して応えるか、あるいは応えることができません。この理解の食い違いはルーチンに内在的なのですが、ルーチン理論ではルーチンに対する理解は一致しないといけないことになっているので、説明がつきません。そこで理解の食い違いはむしろルーチンにとっての前提であり、一致する必要はなく、その食い違いを参与者自身が再帰的に理解し、提示し、使用することでルーチンが達成されることを示すものです。

ルーチンの理解が一致しないことが、サービスの価値を高めることになり、客がどういう客なのかを示すことを可能にします。もし鮨屋のルーチンを客が簡単に理解でき実践できれば、客にとって日常に過ぎず、鮨屋の価値は毀損されるでしょう。客に理解されないルーチンを、ルーチンに(つまり当然のように)提示することが、サービスの価値を提示することになります。客はこの難しいルーチンに対して、できるだけ簡潔に労力を使わず、つまりルーチンに答えることが、自分の力を示すことになります。

そう考えると何がルーチンなのだろうかという問題に行きつきます。ルーチンは組織論にとって伝統的に最も基礎的な概念ですが、それが未だに研究されうるとは驚きですね。

理性の狡智

15 Mar, 2016

在庫が尽きてきましたので、『「闘争」としてのサービス』の第3刷を作ります。この本の中で書いた文化のデザインについて、最近議論する機会がありましたので補足します。

サービスが根本的に矛盾であるということはすでにご紹介した通りです。つまり、サービスにおいては、顧客を満足させようとすると、顧客は満足しなくなります。この矛盾は、他でもよく見られるものの一つの派生型です。例えば、「痩せる」と謳っている商品を買って使うと多くの場合逆に太ります。それを使うと痩せた気になって気がゆるみ、結果的にまた食べてしまうからです。他には、信頼性の高い情報を提供するサービスを使うと、結果的に利用者が与えられた情報を信じてしまい、考えなくなり結果的に信頼性が失われること、情報のやりとりを効率的にするためにマトリックス組織を作りそれがうまく機能するほど、人々があえて情報を共有しようとする努力をしなくなり結果的に情報のやりとりが阻害されてしまう、などなどの事例があります。

なぜこのようなことが起こるかというと、主体が客体を見ているという主客分離の前提に立ってデザインする一方で、客体の中に主体が絡み合っているからです。サービスは客も参加して共創するわけですから、客がサービスの価値を問題とするとき、そのサービスに絡み合っている自分自身の価値もそこで問題とならざるを得ないわけです。

結果的に、特にサービスのデザインにおいて、というよりも一般的にはこのような内在性のある社会的現実のデザインにおいては、「理性の狡智」(ヘーゲル)とでも呼ばれるような事態が生じます。つまり、カエサルを殺して共和制を取り戻そうとしたその行為そのものが、カエサル(皇帝)、つまりアウグストゥスを生み出す結果となる。とりあえずヘーゲルを信じて歴史が理性的であるという前提に立つ必要はないのですが、基本的には何かの目標を達成するためには、人々はそれを「誤認」しなければならないということです。痩せるためには、太ると誤認して危機感を持つことが、結果的に痩せるという真実を打ち立てます。つまり、Zizekが言うように、誤認が真実に内在的なのです。

以前Re:public田村大さんから、夕張市の財政破綻が病院の閉鎖を余儀無くさせ医療崩壊をもたらしたこと、しかし結果的に市民が健康を意識するようになり、医療に依存しない生活を実現したことを紹介いただきました。つまり医療崩壊が医療のベストプラクティスをもたらしたわけです。もちろん現実はそんなに単純ではないということは理解しなければなりませんが、この事例は理性の狡智としてとても示唆的です。逆に一方的に人々によりよい医療を提供しようとしたのでは本当に目指した医療が実現できるのか、その努力を否定するのはとんでもない間違いですが、だからと言ってこの矛盾から目を背けるというのも間違いでしょう。主客を分離し、一方的に与えるだけのサービスでは、その目的は達成できません。

それではこのようなサービスをどのようにデザインできるのか? (とりあえず)そこでは何らかの弁証法的な矛盾をデザインしなければならないだろうと考えています。鮨屋が、かなり高い水準の知識と経験を前提とするような「文化」を構築し、ほとんどの客を否定し緊張感を感じさせることは、この矛盾を捉えギャップを作り出しているわけです。ここでは、この文化にふさわしい自分という目標が到達できない彼岸としてデザインされており、重要なのはそれに向かう「動き」そのものです。この動きがサービスであり、サービスデザインはこの動きを作り出すことです。このようなデザインは、Don Norman自身の言葉で言うならば、通常言われているような人間中心設計とは「正反対 reverse」となります。積極的に利用者の「誤認」をデザインしていかなければなりません。

以上のことを、『「闘争」としてのサービス』で書こうとしたのですが、うまく伝わらなかったかもしれません。もっとわかりやすく書かないといけないと思いますが、同時にわかりやすすぎてわかった気にならないように書くということを考えると、まだまだですね。

サービスが根本的に矛盾であるということはすでにご紹介した通りです。つまり、サービスにおいては、顧客を満足させようとすると、顧客は満足しなくなります。この矛盾は、他でもよく見られるものの一つの派生型です。例えば、「痩せる」と謳っている商品を買って使うと多くの場合逆に太ります。それを使うと痩せた気になって気がゆるみ、結果的にまた食べてしまうからです。他には、信頼性の高い情報を提供するサービスを使うと、結果的に利用者が与えられた情報を信じてしまい、考えなくなり結果的に信頼性が失われること、情報のやりとりを効率的にするためにマトリックス組織を作りそれがうまく機能するほど、人々があえて情報を共有しようとする努力をしなくなり結果的に情報のやりとりが阻害されてしまう、などなどの事例があります。

なぜこのようなことが起こるかというと、主体が客体を見ているという主客分離の前提に立ってデザインする一方で、客体の中に主体が絡み合っているからです。サービスは客も参加して共創するわけですから、客がサービスの価値を問題とするとき、そのサービスに絡み合っている自分自身の価値もそこで問題とならざるを得ないわけです。

結果的に、特にサービスのデザインにおいて、というよりも一般的にはこのような内在性のある社会的現実のデザインにおいては、「理性の狡智」(ヘーゲル)とでも呼ばれるような事態が生じます。つまり、カエサルを殺して共和制を取り戻そうとしたその行為そのものが、カエサル(皇帝)、つまりアウグストゥスを生み出す結果となる。とりあえずヘーゲルを信じて歴史が理性的であるという前提に立つ必要はないのですが、基本的には何かの目標を達成するためには、人々はそれを「誤認」しなければならないということです。痩せるためには、太ると誤認して危機感を持つことが、結果的に痩せるという真実を打ち立てます。つまり、Zizekが言うように、誤認が真実に内在的なのです。

以前Re:public田村大さんから、夕張市の財政破綻が病院の閉鎖を余儀無くさせ医療崩壊をもたらしたこと、しかし結果的に市民が健康を意識するようになり、医療に依存しない生活を実現したことを紹介いただきました。つまり医療崩壊が医療のベストプラクティスをもたらしたわけです。もちろん現実はそんなに単純ではないということは理解しなければなりませんが、この事例は理性の狡智としてとても示唆的です。逆に一方的に人々によりよい医療を提供しようとしたのでは本当に目指した医療が実現できるのか、その努力を否定するのはとんでもない間違いですが、だからと言ってこの矛盾から目を背けるというのも間違いでしょう。主客を分離し、一方的に与えるだけのサービスでは、その目的は達成できません。

それではこのようなサービスをどのようにデザインできるのか? (とりあえず)そこでは何らかの弁証法的な矛盾をデザインしなければならないだろうと考えています。鮨屋が、かなり高い水準の知識と経験を前提とするような「文化」を構築し、ほとんどの客を否定し緊張感を感じさせることは、この矛盾を捉えギャップを作り出しているわけです。ここでは、この文化にふさわしい自分という目標が到達できない彼岸としてデザインされており、重要なのはそれに向かう「動き」そのものです。この動きがサービスであり、サービスデザインはこの動きを作り出すことです。このようなデザインは、Don Norman自身の言葉で言うならば、通常言われているような人間中心設計とは「正反対 reverse」となります。積極的に利用者の「誤認」をデザインしていかなければなりません。

以上のことを、『「闘争」としてのサービス』で書こうとしたのですが、うまく伝わらなかったかもしれません。もっとわかりやすく書かないといけないと思いますが、同時にわかりやすすぎてわかった気にならないように書くということを考えると、まだまだですね。

ブリコラージュについて

18 Jan, 2016

ブリコラージュ(bricolage)の概念は最近よく使われるのですが、多少の違和感を感じている方が多いのではないでしょうか? ちょうどある本(『EMCAハンドブック』新曜社)のひとつの章で書いたので、ここでも書いておきます。ブリコラージュというのはLevi-Straussによって広められた概念で、技術者(エンジニア)の方法に対比される概念です。つまり、ある目的のために概念的に何かをゼロから組み立てるような技術者的な合理性に対して、すでにある断片を寄せ集めて間に合せ的に組み立てる器用仕事を指します。このようなブリコラージュ概念は、とりあえず形にするというプロトタイピングを重視する昨今のデザイン思考に重なって特に議論されているように思います。あるいは、論理的に分析するアプローチから、意味不明の状況をなんとか断片を組み合せて理解可能に仕立てるというナラティブを重視したアプローチというのも同様です。

この概念に対する違和感というのは、DerridaのLevi-Strauss批判にもあるように、そもそも技術者的な方法に基づいてゼロから最適に組み立てるようなものがありえないこと、つまりこのような二項対立的な差異が崩壊すること、それによりブリコラージュ概念自体が意味をなさないことに起因します。私の研究に即して言うと、この本来存在しない差異を肯定した上でブリコラージュ概念を使うということは、ブリコラージュが常に神話化された技術者的理想の否定として議論され、結果的に技術者的理想の概念を引きずってしまう傾向があるということです。ブリコラージュ概念自体に全ての負荷を負わせ、技術者的論理の夢を実現しようとしてしまうことです。例えば、ブリコルールがデザイン思考的にありあわせの物を使って技術者と同等のものを作り上げる、さらには技術者よりも素晴しいものを作ることができるというようなときに、エスノセントリズム(民族中心主義)が際立ってしまうのです。

Levi-Straussの神話分析は、神話の脱中心性を主張するものです(それが「構造」で説明される矛盾をDerridaが批判するわけですが)。実際のブリコラージュとは、完成されない、断片的で、いつまでも意味の確定しない「遊び」ですが、この遊びは全体の構造を閉じた上での安全な遊びではなく、安全性を期待しない開かれた遊びです。中心を排除しようとする言説が、実はそれをノスタルジックに求めており、そもそもない中心に代補的に中心を設定することで、現実を一定の理想にあてはめることを志向していることになります。

ブリコラージュの概念を導入したJulien Orrの研究、それに関連してナラティブによる意味形成を議論したWeickやCzarniawskaなどの研究を私が(内在的に)批判するのは、以上の理由によります。ブリコラージュにより断片をつなぎあわせてストーリーを語るというとき、それが何か一貫した(coherent)意味のある全体性(meaningful whole)を構築するように記述され、あたかも語られる物語が完成しており意味が閉じられるかのように説明されてしまいます。この問題は、ブリコラージュをブラックボックスにした上でそれに全ての仕事を押し付けただけで、実際にブリコラージュの実践自体(例えば、語ること自体)を詳細に分析していないことに起因しています。ちなみに、これが内在的な批判であるというのは、そもそもこれらの研究者が脱中心化を目指したということがあり、彼らがそれと矛盾するものを導入したことによって目指したものに到達できなかったということ、それを乗り越えることで(敬意を持って)彼らの目指したものを実現しようとしているからです。

Yamauchi, Y. (2015). Reflexive Organizing for Knowledge Sharing: An Ethnomethodological Study of Service Technicians. Journal of Management Studies, 52(6), 742–765.

この概念に対する違和感というのは、DerridaのLevi-Strauss批判にもあるように、そもそも技術者的な方法に基づいてゼロから最適に組み立てるようなものがありえないこと、つまりこのような二項対立的な差異が崩壊すること、それによりブリコラージュ概念自体が意味をなさないことに起因します。私の研究に即して言うと、この本来存在しない差異を肯定した上でブリコラージュ概念を使うということは、ブリコラージュが常に神話化された技術者的理想の否定として議論され、結果的に技術者的理想の概念を引きずってしまう傾向があるということです。ブリコラージュ概念自体に全ての負荷を負わせ、技術者的論理の夢を実現しようとしてしまうことです。例えば、ブリコルールがデザイン思考的にありあわせの物を使って技術者と同等のものを作り上げる、さらには技術者よりも素晴しいものを作ることができるというようなときに、エスノセントリズム(民族中心主義)が際立ってしまうのです。

Levi-Straussの神話分析は、神話の脱中心性を主張するものです(それが「構造」で説明される矛盾をDerridaが批判するわけですが)。実際のブリコラージュとは、完成されない、断片的で、いつまでも意味の確定しない「遊び」ですが、この遊びは全体の構造を閉じた上での安全な遊びではなく、安全性を期待しない開かれた遊びです。中心を排除しようとする言説が、実はそれをノスタルジックに求めており、そもそもない中心に代補的に中心を設定することで、現実を一定の理想にあてはめることを志向していることになります。

ブリコラージュの概念を導入したJulien Orrの研究、それに関連してナラティブによる意味形成を議論したWeickやCzarniawskaなどの研究を私が(内在的に)批判するのは、以上の理由によります。ブリコラージュにより断片をつなぎあわせてストーリーを語るというとき、それが何か一貫した(coherent)意味のある全体性(meaningful whole)を構築するように記述され、あたかも語られる物語が完成しており意味が閉じられるかのように説明されてしまいます。この問題は、ブリコラージュをブラックボックスにした上でそれに全ての仕事を押し付けただけで、実際にブリコラージュの実践自体(例えば、語ること自体)を詳細に分析していないことに起因しています。ちなみに、これが内在的な批判であるというのは、そもそもこれらの研究者が脱中心化を目指したということがあり、彼らがそれと矛盾するものを導入したことによって目指したものに到達できなかったということ、それを乗り越えることで(敬意を持って)彼らの目指したものを実現しようとしているからです。

Yamauchi, Y. (2015). Reflexive Organizing for Knowledge Sharing: An Ethnomethodological Study of Service Technicians. Journal of Management Studies, 52(6), 742–765.

組織化の相互反映性

10 Nov, 2015

ページを書いているRapidweaverの最新版に問題があり、なかなか更新できませんでした… 今日はこの論文を説明したいと思います。組織論のマニアックな内容です。すみません。

Yamauchi, Y. (2015). Reflexive Organizing for Knowledge Sharing: An Ethnomethodological Study of Service Technicians. Journal of Management Studies, 52(6), 742-765.

知識共有(knowledge sharing)というのはひとつの矛盾です。知識がないからそれを求めます。しかし、知らないものをどうやって求めるのか。単に質問すればいいじゃないかと言う方がおられるかもしれませんが、知らないことをどうやって質問するのか? 誰に質問するのか? 何と言えばいいのか? つまりMenoパラドックスです(プラトンに出てくるやつです)。

知識共有の相互行為を達成するためには、例えば質問をすることが可能な状況を作り出さなければなりません。そのために状況に意味付けを行うという組織化(organizing)が必要となります。組織化がなければ、つまり急に質問をしても知識共有は実現しません。この論文は、知識共有の相互行為がそれ単体では実現しえないこと、その相互行為を可能にするための組織化が不可欠であること、そしてその組織化は相互行為の中で再帰的になされることを主張するものです。具体的には、一つの行為をするとき、その行為は現在の状況を、別の社会的状況に埋め込む(embed)されることによって、状況に意味付けがなされます。時には質問すら必要ない状況を作り出し、それによって明示的に質問することなく知識共有を達成します。

Karl Weickによる組織化の理論は、言語によるセンスメイキングを重視します。組織化とは曖昧な状況を多少クリアにして、相互行為を可能とすることを指します。しかし、意味付けする(語る)言語行為と意味付けされる(語られる)行為の間の関係はどうなっているのか? あたかも、二つ別の行為があるように見えます。あたかも語るということが行為ではないかのようになります。あるいは行為は語られるまではは無秩序であるかのように説明されてしまいます。実際にはどのような行為にも、その行為の中で再帰的になされる組織化が必要です。行為があたかも簡単になされたように見える場合、例えば人が簡単に質問して答えを得る場合、組織化が必要ないかのように見えますが、組織化があるからこそ行為がそのようにあたりまえのように達成されうるわけです。

Weickの組織化論は名詞としての組織(organization)を排除し、動詞の組織化(organizing)を持ち込もうと主張するものですが、組織化と行為の関係をあいまいにし、行為に対して別の組織化の行為とその結果生み出される意味を実体として措定してしまったために、結局名詞の組織という実体を排除しきれなくなってしまっています。これを回避するには、行為と意味の相互反映性(reflexivity)を導入する必要があります。これと同じようなことを、全く別の透析治療のデータを使って、12月の組織学会でも発表します。

ここまでは、特にこれまでここで議論してきたサービスの理論にとってはあまり関連性がないように見えるかもしれません。しかし実は密接につながっています。それについては、また別途落ち着いて書きたいと思います。

Yamauchi, Y. (2015). Reflexive Organizing for Knowledge Sharing: An Ethnomethodological Study of Service Technicians. Journal of Management Studies, 52(6), 742-765.

知識共有(knowledge sharing)というのはひとつの矛盾です。知識がないからそれを求めます。しかし、知らないものをどうやって求めるのか。単に質問すればいいじゃないかと言う方がおられるかもしれませんが、知らないことをどうやって質問するのか? 誰に質問するのか? 何と言えばいいのか? つまりMenoパラドックスです(プラトンに出てくるやつです)。

知識共有の相互行為を達成するためには、例えば質問をすることが可能な状況を作り出さなければなりません。そのために状況に意味付けを行うという組織化(organizing)が必要となります。組織化がなければ、つまり急に質問をしても知識共有は実現しません。この論文は、知識共有の相互行為がそれ単体では実現しえないこと、その相互行為を可能にするための組織化が不可欠であること、そしてその組織化は相互行為の中で再帰的になされることを主張するものです。具体的には、一つの行為をするとき、その行為は現在の状況を、別の社会的状況に埋め込む(embed)されることによって、状況に意味付けがなされます。時には質問すら必要ない状況を作り出し、それによって明示的に質問することなく知識共有を達成します。

Karl Weickによる組織化の理論は、言語によるセンスメイキングを重視します。組織化とは曖昧な状況を多少クリアにして、相互行為を可能とすることを指します。しかし、意味付けする(語る)言語行為と意味付けされる(語られる)行為の間の関係はどうなっているのか? あたかも、二つ別の行為があるように見えます。あたかも語るということが行為ではないかのようになります。あるいは行為は語られるまではは無秩序であるかのように説明されてしまいます。実際にはどのような行為にも、その行為の中で再帰的になされる組織化が必要です。行為があたかも簡単になされたように見える場合、例えば人が簡単に質問して答えを得る場合、組織化が必要ないかのように見えますが、組織化があるからこそ行為がそのようにあたりまえのように達成されうるわけです。

Weickの組織化論は名詞としての組織(organization)を排除し、動詞の組織化(organizing)を持ち込もうと主張するものですが、組織化と行為の関係をあいまいにし、行為に対して別の組織化の行為とその結果生み出される意味を実体として措定してしまったために、結局名詞の組織という実体を排除しきれなくなってしまっています。これを回避するには、行為と意味の相互反映性(reflexivity)を導入する必要があります。これと同じようなことを、全く別の透析治療のデータを使って、12月の組織学会でも発表します。

ここまでは、特にこれまでここで議論してきたサービスの理論にとってはあまり関連性がないように見えるかもしれません。しかし実は密接につながっています。それについては、また別途落ち着いて書きたいと思います。

論文の書き方

21 Oct, 2015

京都大学経営管理大学院にも来年4月から博士後期課程「経営科学専攻」が設置されます。最近博士課程の学生を指導することが多くなってきたのですが、毎回同じことを言わなければならないので、一度まとめて書いておきたいと思います。私は論文を書くのが得意ではありませんが、だからわかることもあるだろうと思います。

論文には「理論的貢献」が必要です。理論的貢献ではなく経験的分析の貢献しかないもの、つまり分析が面白く新しいだけのものは、残念ながら論文にはなりません。あるいは、「まだ誰もやっていない」研究というのも、論文にはなりません。誰もこの現象に注目していない、誰もこの理論をこの事象に適用していない、誰もこんな理論的主張をしていない、などはそのままでは論文にはなりません。たとえ、理論的な主張らしきものがあっても、それが既存の理論の問題を指摘し、それを解決することで新しい理論を提示してない限りは、理論的な貢献ではありません。(ちなみに世の中には「理論」というもの自体に批判的な動きがあり、実は私もそれに賛同する立場ですが、ここで言う理論というのはそういう理論批判も含めた広義のものを想定しています。)

既存理論をどう批判するのかということで、多くの誤解があります。必要なのは、既存理論の「内在的な問題」を炙り出すことです。逆に外在的な批判というのは、外から基準を持ってきて批判するものです。既存理論を批判するのに、全く別の理論的視座を持ってきても批判にはなりません。それをやり出すと、世の中にはありとあらゆる視座がありますので、無数の批判がありえます。わかりやすい(?)例で言うと、マルクスが資本主義を批判したとき、資本家を搾取する悪者であるという外在的批判はしませんでした。資本主義社会の内在的な構造の矛盾を炙り出し、資本家すらもその矛盾に囚われていることを示しました(その分析が完全に正しいかどうかは置いておきます)。

内在的な批判というのは、その理論自体の視座に基づいたときに、その理論の内部に問題があるということです。このような批判をするためには、既存の理論で書かれたところだけではなく、書かれていない「前提」を炙り出す必要があります。実は論文を書くときの労力としては、このような内在的な問題を見つけるところが9割です。時間もそれだけかかります。単にいくつかの便利なテクストを引用するだけでは、このような内在的な批判はできません。学者が「読む」とき、書かれていないことを読み取ることをしているわけです(読むことは書くことだというのはこういう意味です)。

実際には外在的な批判によって書かれた論文は多いです。しかし、このような論文は理論的貢献があいまいで論文としては弱いだけではなく、書くのが難しいです。内在的な問題を指摘し経験的分析で答えを示すことができると、分析を踏まえて必然的に理論的な貢献やインプリケーションが導けます。しかし、外在的な問題に焦点をあてた場合は、理論的な貢献を書くときに苦労します。筆者の書きぶりに依存します。

博士課程の間にそういうように論文が書けるようになっている必要があるという考えで指導しています。これができないまま学位を取ると、(私もそうでしたが)その後かなり苦労することになります。

論文には「理論的貢献」が必要です。理論的貢献ではなく経験的分析の貢献しかないもの、つまり分析が面白く新しいだけのものは、残念ながら論文にはなりません。あるいは、「まだ誰もやっていない」研究というのも、論文にはなりません。誰もこの現象に注目していない、誰もこの理論をこの事象に適用していない、誰もこんな理論的主張をしていない、などはそのままでは論文にはなりません。たとえ、理論的な主張らしきものがあっても、それが既存の理論の問題を指摘し、それを解決することで新しい理論を提示してない限りは、理論的な貢献ではありません。(ちなみに世の中には「理論」というもの自体に批判的な動きがあり、実は私もそれに賛同する立場ですが、ここで言う理論というのはそういう理論批判も含めた広義のものを想定しています。)

既存理論をどう批判するのかということで、多くの誤解があります。必要なのは、既存理論の「内在的な問題」を炙り出すことです。逆に外在的な批判というのは、外から基準を持ってきて批判するものです。既存理論を批判するのに、全く別の理論的視座を持ってきても批判にはなりません。それをやり出すと、世の中にはありとあらゆる視座がありますので、無数の批判がありえます。わかりやすい(?)例で言うと、マルクスが資本主義を批判したとき、資本家を搾取する悪者であるという外在的批判はしませんでした。資本主義社会の内在的な構造の矛盾を炙り出し、資本家すらもその矛盾に囚われていることを示しました(その分析が完全に正しいかどうかは置いておきます)。

内在的な批判というのは、その理論自体の視座に基づいたときに、その理論の内部に問題があるということです。このような批判をするためには、既存の理論で書かれたところだけではなく、書かれていない「前提」を炙り出す必要があります。実は論文を書くときの労力としては、このような内在的な問題を見つけるところが9割です。時間もそれだけかかります。単にいくつかの便利なテクストを引用するだけでは、このような内在的な批判はできません。学者が「読む」とき、書かれていないことを読み取ることをしているわけです(読むことは書くことだというのはこういう意味です)。

実際には外在的な批判によって書かれた論文は多いです。しかし、このような論文は理論的貢献があいまいで論文としては弱いだけではなく、書くのが難しいです。内在的な問題を指摘し経験的分析で答えを示すことができると、分析を踏まえて必然的に理論的な貢献やインプリケーションが導けます。しかし、外在的な問題に焦点をあてた場合は、理論的な貢献を書くときに苦労します。筆者の書きぶりに依存します。

博士課程の間にそういうように論文が書けるようになっている必要があるという考えで指導しています。これができないまま学位を取ると、(私もそうでしたが)その後かなり苦労することになります。