安西洋之・中野香織著『新・ラグジュアリー―文化が生み出す経済 10の講義』

HISTORY MAKERS: 価値創造人材育成プロジェクト

京都大学と京都市立芸術大学と京都工芸繊維大学の連合の提案が、文部科学省の価値創造人材育成拠点形成事業に採択されました。今後4.5年間ほどで価値創造人材を育成するプログラムを立ち上げます。社会人を対象にした、(当初は)無償のプログラムです。コンセプトは [ HISTORY MAKERS ] です。歴史をつくるイノベーターの育成を目指します。 Read More…

ペーパーのペーパー

「紙 paper」についての論文 paper を、唐紙師の嘉戸浩さん(かみ添)と一緒に書きました。Proof of Stake: Claims to Technology. A Book of Organizational Objectsという本のチャプターです(来年春に出版)。同時に、この本に関連してKunstverein in Hamburgで展覧会が開催されています。

Read More…創造性とは

最近、創造性についての研究会に参加していて、最近はそればかり考えています。

ただ単に新しいだけでは創造的だとは言わず、そこに特定の人(アーティストのような存在)が感性・感覚的な驚き、感動、おそれなどを生み出すことが含まれています。つまり創造性とは、「エステティックな新しさ」と言うことから始めるのはどうでしょうか。

Read More…iPhoneの欲望

日本企業にもiPhoneを作る技術力、デザイン力(見た目の)があったという話しはよく聞きます。しかしそうでしょうか。私が思うに、iPhoneは機能やデザインではなく「欲望」を構成したのであり、この欲望の秘密はiPhoneの「箱」だということです。

Read More…女将(おかみ)さんとは

女将(おかみ)さんについて調べていました。その中で、後藤知美さんのとても興味深い論文を見つけて興奮してしまいました。まず重要なことは、「女将さん」という概念自体がとても新しいということです。ややこしいですが、まず女将さんという概念が、お茶屋などで1880年代から使われ始める経緯、そして女将さんが1980年代から旅館の文脈で使われる経緯があります。伝統的な文化が失われているという感覚が、逆に伝統的な文化を作り上げて、それを神秘化すると共に、それがあたかもずっと昔からあるものかのように仕立て上げられていくというわけです。

Read More…価値の変遷: 社会的起業家、ESG投資

経済学部ゼミの学生がいろいろ調べて発表してくれました。前回のブログでは、自然への回帰やエクストリームスポーツがなぜ今の人々を魅了するのかについての議論を説明しました。今回は、社会的起業家やESG投資についてふりかえります。社会的起業家やESG投資は矛盾を抱えています。社会課題を解決するということは、社会課題自体が資本主義に起因することが多いため、資本主義のロジックを否定することになります。だからこそ、なぜ社会的起業家やESG投資が成功しているのかを理解することは重要です。 Read More…

価値の変遷: 自然、スポーツ

経済学部ゼミの最終発表会がありました。学生に最近価値となっているいくつかの事象、たとえば「自然」「エクストリームスポーツ」「社会的起業家」「ESG投資」などのお題を与えて、それらの文化的背景を考えてもらいました。つまり、なぜそれが人々を魅了するのかを考え、それが体現する特定の諸イデオロギーを炙り出し、それを歴史的文脈に位置付けるというエクササイズです。それにより新しい文化をデザインしようということです。今回は、自然とエクストリームスポーツについてふりかえりたいと思います。

Read More…デザインについて: 歴史

デザインについて: エステティック

ジェンダーのパフォーマティヴィティ

組織文化論を終えて

デザインの「まなざし」

見ること、見られること、見つめること

美の政治と批判

アートにおける「わたし」

「美」とは

アートは役に立たないから役に立つ

人間中心を乗り越えて

歴史のあるデザイン

なぜアートシンキングか

コロナ禍とデザイン: サマーデザインスクール

デザインのエステティック

障害者福祉におけるデザインに関するこの本を読みました。障害者のためにデザインするという話しを聞くと、それがどれだけ素晴しい取り組みであっても、どうしても上から目線であることに違和感を覚えます。これは障害者に関わらず、他者が生活し仕事をする環境をデザインするというときに、デザイナーが直面する問題です。だから、最近ではデザイナーは一方的にデザインすることはできないし、そうするべきではないという言説がよく聞かれます。誰でもデザイナーだと言うわけです... これらの言説は、デザインの中にある矛盾を消し去ろうとする身振りであり、欺瞞であると言えます。この本は、この問題を考えさせるひとつのヒントを与えてくれました... Read More…

俗物

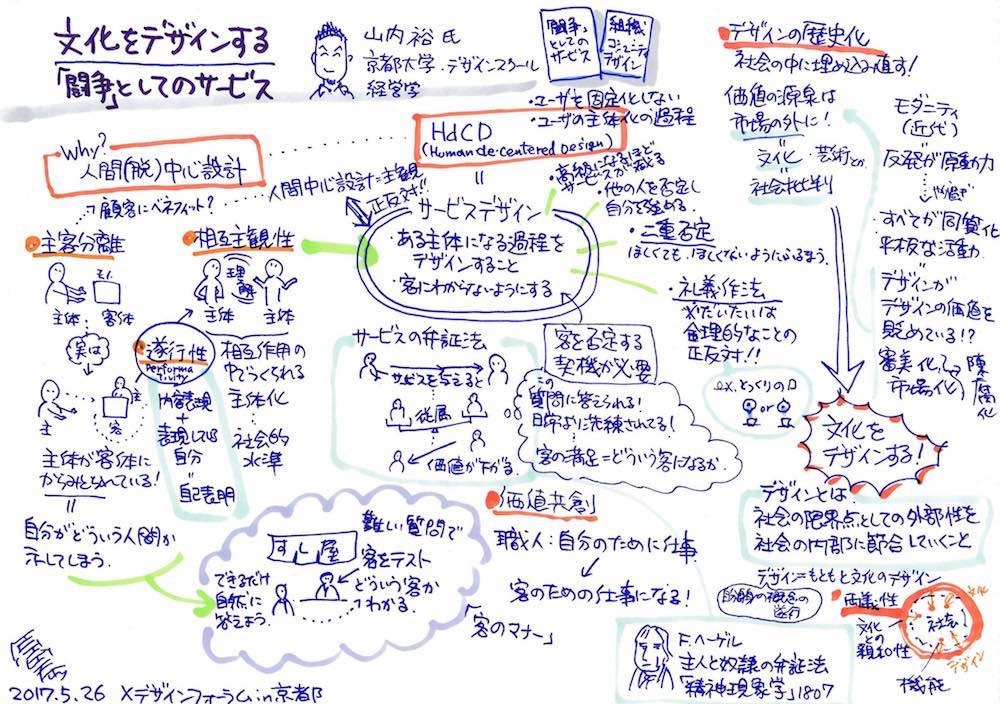

サービスの価値、そしてアート

サービス with コロナ

サービス学会緊急コラム『コロナと共にサービスを問い直す』

今回の新型コロナウイルス感染拡大によって、外食サービスが大きな打撃をうけ、変わろうとしていますが、外食サービスを研究するものとして何も貢献できないことに忸怩たる思いがありました。サービスに従事されている方々にお話しを聞き、自分たちの考えをまとめてサービス学会のマガジンにコラムを書きました。料理人であり、博士課程学生の橋本さんとの共著です。何か貢献したいと思いつつ、自分に何ができるのかがわからず悶々としていました… Read More…

アジャンスマンについて

イデオロギーのデザイン

EGOS and OS Workshopを終えて

主体の何が問題か

主体を批判するというとき、よく勘違いされるのは、人間という存在を否定しているわけでも、人の意図的あるいは戦略的な行為を否定しているわけでもありません。むしろ人の行為を積極的に説明するために、まず議論する必要があるのです。まず「主体」というのが特殊な概念だということを説明する必要があります。主体概念は近代という時代に特有の考え方で、それ以前にはあまりピンと来ないもので、近代から距離を取った我々の時代においても前提とできないものです… Read More…

真実を伝えるメディアのデザイン

「ほんもの」とは

サービスの弁証法

トランスローカル

この雑誌は「トランスローカル」という概念でまとめられている。そして、創刊号の特集はエイブルシティ。バルセロナ、阿蘇、アムステルダム、奈良などの取り組みが取り上げられている。それぞれの事例は… Read More…

コンビニという安らぎの空間

コンビニは、いつでも欲しいものが簡単に手に入る便利なものとして発展してきたというのが一応の常識です。しかしコンビニは便利で効率的なものというだけではなく、現代の社会において「文化」を形成しています。学生の話しを聞くと、コンビニで知り合いに会うと気まずい。複数人のグループで行くのは違和感がある。夜バイトの帰りに疲れたときに、フラっとコンビニに寄りたくなる。考えることなくぼーっとしていられる空間。店員から声をかけられることもないし、自分の個人的な空間。大きすぎず安心できる空間。というように捉えているようです。そういう意味では、コンビニは便利であるという以上の何かです。都会でない場所で育った学生さんは、夕食後に家族でコンビニに行って、それぞれが自分の好きなスイーツなどを買ったり雑誌を見たりするらしいです… Read More…

「価値」とは何か

何かのモノに本質的に価値があり、価値評価はそれを測定するという考え方は多方面から批判されてきました。価値はモノにあるのではなく、一つのパフォーマンスつまり動詞であるという考え方は、現在の社会においてとても重要だと思います。なぜかというと、現在の社会には何らかの価値を基礎づけるような大きな構造はすでに解体されており、様々なものがほぼ自由に結びつくようになっています。既存の枠組みで与えられた価値を語れない以上、我々は常に価値を定義する実践に従事しなければなりません。例えば、「社会的起業家」のような概念は従来の構造からすると自己矛盾ですが(社会的価値は資本主義的価値と相容れない)、今ではそれが自由に結びつき、その自己矛盾が価値となっています。しかし、社会的貢献をマーケティングとして利用しているだけでしょという批判にさらされますし、何か具体的な事業をした瞬間に「本当」の社会的価値ではないという矛盾をつきつけられます。そこで自分は本当に社会的事業を行っているのかを問うこと、つまり自分自身を否定し自分が何なのかを定義しようとするリスキーな実践が避けられないのです。

価値づけがパーフォーマンスであるというのは、Michael Hutterによる村上隆の分析を参考に考えるのがわかりやすいと思います(2年ちょっと前にコペンハーゲンビジネススクールに来られたときに初めて話しを聞きました)。村上隆は芸術家でありながら、ルイヴィトンのバッグをデザインしました。それだけ言うと、芸術とビジネスの境界があいまいになったというだけの話しで、今さら取り立てて言うほどのことはありません。それだけではなく彼は美術館での自分の展示の中で店を作りルイヴィトンのバッグを販売しました。どういうことでしょうか? これは村上隆がデュシャンピアンとして意図的に行ったデモンストレーションなのです。つまり、美術館という従来資本主義から距離を取ってきたものの中でビジネスをするというのは、芸術の定義に対する一つの批判なのです。それは自分がやっている芸術を無意味にするカッコいい身振りであり、(無意味になった)芸術家がデザインしたバッグとして高い値段をつけ人々に美術館という矛盾した空間で購入させるということの無意味さを批判するエリート主義なのです。つまり考え抜かれた天才的なリレーショナルアートなのです。(芸術の専門家ではないので適当なことを言っています…)

そして重要なのは、このような何重にも入り組んだ価値を否定するパーフォーマンスによって、村上隆という芸術家は自らの価値を高めていくことです。資本主義を批判すればするほど経済的価値が高まるという従来からの弁証法がありますが(落札した瞬間に破壊されることでさらに価値が出るなど)、この村上隆の場合は資本主義の原理を肯定的に最大限パフォームすることによって芸術そして自分自身を否定し、返す刀で資本主義を馬鹿にする(つまり批判している人も批判している)というパーフォーマンスが、批判をしないからこそ最高度の批判となりえることによって、自身の価値を高めるわけです。単に儲けることを批判するのはすではもう時代遅れで、「またか」と思われるだけで批判にはなりえないでしょう。

価値がパーフォーマンスであるというのは、何かに価値があったのではなく、価値は実践を通して遂行的に(performativeに)作り上げられるということです。これは逆に言うと、単純に自分の価値を高めようとする凡庸な実践は価値を落とし、あるいは価値を測定しようとする行為自身が価値を裏切ることになります。そのような価値を議論すると、そうは言っても最終的には経済的な価値に置き換えて測定できないと意味がないという批判がよくあります(例えば企業にとっての実務上の含意がなくなってしまう)。しかし重要なのは、その置き換えをどのようにするのかという実践が決定的だということです。経済的な価値に置き換えるという実践は価値に内在的なので、例えば置き換えないような実践が置き換えを可能にしますし、置き換えようとすると置き換えできなくなります。それを全て踏まえた上で、あえて経済的価値に置き換えようとするパーフォーマンスによって、たとえば経済的価値を批判してみせることで遂行的に価値を高めるというような二重の実践であれば少しは意味はあるとは思いますが、そこまで考え抜かれていませんし、そんなリスクを取る準備もないだろうと思います。

このような議論は芸術にのみあてはまるという反論はあるかと思いますが、そもそも資本主義の現段階において、一度市場に流通したものは一瞬に陳腐になってしまい、価値は市場の外にしかない(しかし市場の外など存在しない)という現実を直視する必要があります。つまり、現在のあらゆるものの価値が問題となっているのです。もちろん、空腹を満たす、A地点からB地点に移動する、病気を治療するというような「なくては困る」ものの価値は残りますが、それ以上の価値は根拠を失っています。我々にとっては、価値とは何かという定義の実践が価値に内在的であるということは、避けて通れない問題なのです。私が「サービスとは闘いである」と主張し、一見おこっているように見える鮨屋の親方は、おこっているからこそ価値が生まれるという話しをしているのは、この遂行性のことです。

以上のことを理解できない企業は、価値を生み出すことに困難を抱えるでしょう。行政も、たとえば文化の価値が重要であるとようやく理解し始めて予算をつけようとしていますが、そもそも予算をつけるという行為自体が価値づけに内在的であることを理解しないと、余計に価値を毀損するだけになる可能性が高いです。しかしながら実際にはほとんど理解されていないのが現実です。それは我々学者がきちんと伝えるという価値づけのパーフォーマンスができていないという反省でもあります。この程度のブログを書いているのでは全然だめというわけです。

本当の自分を追い求めること

もう一方で、真正性を求めるという実存主義的な生き方は、その内部から欺瞞を暴かれます。それは、真正性が本質的、起源的、純粋なものへの幻想に囚われ、自らそういう本質や起源や純粋な意味を構築してしてしまうという欺瞞です。これが脱構築が明かにしたことでした。60年代後半に人々が自分の真正性を要求したとき、過去に戻るということは選択肢はありませんでした。何か絶対的な起源や本質(自分が生まれた社会的な位置など)に依拠して真正性を獲得すること自体は、何よりもブルジョワ的であり嫌悪の対象でしかなかったのでしょう。一方でブルジョワ的な価値観は自分を律して禁欲的に成功を追い求める純粋な姿でもあり、このようなエリート的な重みも時代遅れに感じられたのだろうと思います。自分の中に閉じて純粋な内面を追求するというような、他のものを参照することなく真正な価値を持つというようなエリート的な実践も、単にひとつの政治的な身振りにすぎないことが明らかになるわけです。

さて重要なのは、1968年の人々の異議申し立てが、このように真正性への探究とそれの批判を両義的に含んでいるということです。ひとつは、その時期の若者がエリートになるつもりで大学に行っても、周りがそういう人ばかりで自分が何ら特別ではない現実に直面したとき、自分の個性をどのように表現するのかという意味で真正性を求めたわけです。この個性はその後の消費文化の発展により、唯一無二のブランド品を身につけ、行き届いたサービスを享受することである程度回収されていったとされますが、それはしばらくして限界に逹しました。一方で、1968年の運動は脱構築などの考え方に基づいてもいて、つまり真正性を批判する精神を基礎としていました。真正性を求めながら、それに何の根拠もないということを実感したのだとすると、ものすごい不安にさらされただろうと想像します(当時をよく知らないのに勝手なことを言ってすみません)。

そしてその社会が生み出すのが、背後に隠された本質や起源に依拠せず、自身を閉じて内面に逃げ込むのでもなく、横並びに互いの差異だけから意味を作り出すようなネットワーク型の社会形態でした。人々とつながり、フォロワー数を増やすことで成功するというモデルです。ここで重要なことは、それでも真正性の要求はなくならないということでしょう。それが幻想であることがわかっていても、むしろ幻想であるとわかっているからこそ、それへの渇望が高まります。そして、真正性への渇望が高まるほど、それが幻想であることを感じ取り、人々の不安が高まります。これは現在も続いているように思います。

さて、このような真正性に対するあこがれと批判の両義性は、現在の状況でも(というよりもいつの時代でも)現実性を持っていると思います。最近は、芸術、伝統工芸、サブカルチャー、ホスピタリティが価値の鉱脈として注目を集めていますが、これは単にそれらの背後にある本質(歴史、伝統、文化、人間性など)を求めているということではなく、本質が幻想であるとわかりながらそれを求めているのが正しい理解だと思います。だから伝統的なものはそのままでは単に古臭いものとしてしか映りません。伝統的でありながら伝統を破壊しようとする実践にのみ、真正性が認められうるということになります。笑顔のホスピタリティは一瞬にして価値がなくなり、むしろリスクを取ってその規範を裏切るようなものに真正な価値が感じられるようになります。

ということで、この両義性を理解しないと価値を生み出すことはできません(だからBoltanski & Chiapelloの保守的な結論には賛成することはできません)。矛盾するものを節合していくこと、一方を固定化(再領土化)したときに、次にそれを解体(脱領土化)すること、そういう微妙なところを感じ取り切り開いていく実践が求められているように思います。学部生をどんどん鍛え上げて、そういうことができる人材を育てたいと思います。

人間〈脱〉中心: ことしも「組織文化論」

最初は文化とは何かを議論します。基本的には、EliasやBourdieuを見ながら、文化とは自己呈示あるいは差異化=卓越化の過程であるという捉え方から始まります。しかしながら、Bourdieuの枠組み自体が現在と合わないということで、そもそもモダニズムとは何かの議論をします。そこから、個人が理性をもって考えて行動するという近代特有の考え方の源泉を見て、そこに主体概念のあやうさがあることを議論します。そこからポストコロニアルの議論まで一気に進めます。その後で、組織論に寄せてWeickのセンスメイキングを議論し、そこからナラティブ、テクスト、言説などに戻ります。そこから実践論を経て、マテリアリティに注目する理論へとつなげていきます。ということで、同じような議論を違う観点から3周ぐらいします。

さて、近年は社会科学全体的にマテリアリティ(物質性)を重視し、人間を脱中心化する議論が進んでいます。特に、主体と客体が分離する前の状態から議論を始めるもの(Baradなど)、そもそも人間に特権を与えるのではなく動物や非生物的なものにも行為主体性(agency)を与えようという議論(Latourなど)があります。しかしながら、主体を完全に回避した議論は、経験的な分析において結局、データ(客体=対象)を解釈している研究者(主体)が措定され、主客分離を温存してしまう危険性があります。そうではなく、主体が脱中心化されたこと自体が、その主体にとっての関心事であることを研究した方が建設的であると考えています。ここでエスノメソドロジーが有効な視座となります。私の論文のほとんどが、再帰性あるいは相互反映性(reflexivity)を中心に据えているのは、そのためです。

具体的には、アクターネットワーク理論に見られるように、非生物的なモノに行為主体性を与えるという議論があります。従来の行為主体性の考え方のもとで、モノも「意図」を持って行為しているというと、けったいな主張に見えます。二段階ほどの議論が必要です。まず意図を持って一方的に世界に働きかけるという主体を解体しようということですので、「意図」が脱中心化されます。しかしそうだとすると、単に意図のない形で他のアクターの行為に影響を与えるということ(たとえば意図せざる効果)が、行為主体性なのかというともちろんそうではありません。そもそもある特定のアクター(ヒトもモノも含む)が他のアクターに影響を与えているという考え方自体が否定されています。むしろ、何らかのアクターがあるのではなく、まずつながりがあるのであって、行為主体性はアクターにではなくそのつながりにあるのです。逆にいうと、人間だけではなく非生物的なモノに行為主体性を認めるというのは、ただそれだけのことです(だと思います)。

そうすると、もう少し積極的に人の行為を捉えることができると思います。行為はすでに様々なつながり(作動配列=アジャンスマン)に投げ込まれていますし、それによって意味をもち、また可能となっています。人が意図を持って行為をすること自体を否定する必要はなく、単にその意図もアジャンスマンであるということであり、行為をしている人はつながりから切り離されて理性だけで思考している存在ではなく、人の内部と外部の様々な異質なもの(物質的なモノ、言説など)の中でなんとか構成されているということです。この枠組みにおいて、人が行為をなすということは、既存の支配的なアジャンスマンを前に逃走しながらそれをゆさぶる、つまり「逃走線」を引くことでシステムを逃走させることになります(Deleuze)。これが脱中心化された上で、人がイノベーションを生み出す地点ではないでしょうか? 主体が解放されて意志をもって新しい社会を構築していくことが人間中心だとすると、これはとても現実的ではありません。

デザインとは社会の外部性を内部に節合することと主張してきましたが、このデザインの行為主体性とはそのようなものと考えています。デザイナーという主体を完全に排除する必要はありません。デザインに外部性が必要であることは、消極的にはそこにしか価値が残されていないからですが、積極的には社会に亀裂を入れゆさぶるということがデザインという言葉に込められた意味だろうということです。内部に節合するというのは、モダニズムの芸術のように社会の外に位置するエリート主義、つまり距離を取って自由に発想している天才的個人ではなく、社会の中に投げ込まれつつ、逃走しながら社会をゆさぶるということです。そうすると最近よく見られる、革新的な「アイデア」に還元してしまうようなデザインの考え方は、古臭い主客分離をより強固にしてしまうために、批判せざるを得ません。

昨年は「組織文化論」を正式に履修してくれた経済学研究科の学生はひとりだけでした。今年は誰も履修しなければ開講できないかもしれません(部局、大学限らず、どなたでも大歓迎です)。自分の授業すらデザインできないことに絶望を感じるのですが、実はそれがデザインを考える原動力でもあります。

主客の弁証法: 京大変人講座から

富田先生は、不安でナースコールを鳴らす患者さんは、看護師さんがその手をそっとにぎってあげることで安心されますが、手をにぎるということは、相手の手をにぎる行為であるだけではなく、相手の手ににぎられる関係にもなることを話されました。私の理解はこういうことです。自分が相手の手をにぎる主体(subject)でありながら、相手に自分の手をにぎられる客体(object)である存在となります。そして看護師さんに手をにぎってもらって安心するということは、必ずしも何かの調和の取れた安心の状態であるのではなく、相手にとって自分が客体化され、自分の世界が他有化(alienate)されるという緊張感のある関係性を含むと思います。手をにぎってもらうとき「ハッ」という衝撃があるのではないでしょうか? 手をにぎろうとする看護師さんも同様です(たとえ小さくても)。しかしこの他者(看護師さん)のやさしさを感じることで、緊張感を乗り越えて安心だと思われるようなものに到達する(ように感じる)のではないでしょうか? 逆に、この緊張感がないとき、安心を感じることはないように思います。

私自身の研究では、これをJ-P サルトルの主客の弁証法で説明しています。廊下から鍵穴を通して部屋を覗いている人は完全な主体の状態であると言えます。つまり自分がその世界を完全に構成し、その世界の中にひたすら浸っている状態です。そこに廊下から足音が聞こえたとしましょう。そのとき、その人は自分が見られてしまったという衝撃的な羞恥を感じます。自分が完全に浸っていた自分の世界がその足音の方に流れ出し、もはや自分の世界が他有化されます。廊下の先の「まなざし」によって、自分が客体にされてしまった体験です。人は他者によって客体化される中でなんとか自分をとり集めて主体を回復しようと苦悩します。この主体としての自分と客体としての自分の間には埋めることのできない溝があります。サルトルはそれが人間の苦悩を導くとともに、それこそが人間の自由を可能にするというような形で根源的に捉えます。

私の研究をよく知っている方は、これをサービス理論に適用することの含意に気付いていただけると思います。サービスは定義として価値共創ですので人間同士の関係を含みます。そのとき、むしろこの主客の溝において苦悩し自分を取り戻すということ、自分を証明するということがサービスにおいて重要とならないはずはありません。一方で、主体としての潜在的ニーズを満たされるということが、サービスにおいてそれほど根源的ではないということです(それが重要ではないという意味ではありません)。しかし今回はサービスの話しはおいておきましょう。

富田先生は、名詞ではなく動詞で捉えようということを強調されました。名詞ということは客体として捉えるということだと言われていたように解釈しました。特に、自分や他者を客体として捉えるということです。動詞であるとは、客体と主体の間の溝に直面し苦悩し、それからなんとか自分を取り集めようとする動き(それは必ず失敗する)だろうと思います。そして、現在の医療や科学が名詞に囚われ、客体の中で議論を閉じているという批判がありました。手をにぎることをマニュアル化して看護師さんが都度患者の手をにぎったとすると、患者の手はもはや客体でしかありませんし、患者さんにとっても看護師の手は客体でしかありません。そこには主客の間の緊張感がありませんし、安心することができなくなります。さらに言うと、医師は患者から自分を切り離し患者を客体(object=モノ)として捉え、患者も一方的に治療してもらう主体性のない客体になり、その中で第三者的・超越的な科学者が治療法を生み出すという構造です。科学者の努力は尊敬しますが、医療全体を見たときの問題です。

少し混乱があったのは、見られている自分を意識しすぎているという話しです。見られていることを意識して行為をすることは、同様に自身を客体として捉えているということであり、本来の自分を失うという話しでした(ハイデガー的主題でしょうか)。単に素直にやさしいということと、他者からやさしいと思われている自分であること(他者の目を気にして席を譲るなど)の違いは、後者には他者に動かされているのであり、主客の間で苦悩しなんとか自分を取り集める動きがないということでしょう。一見すると、前者のように素直にやさしくあるということは自然に調和の取れた単純な構造に見えます。私はそうは思いません。やさしいということは、やはり苦悩の中で自分をなんとか取り集める動きで初めて生れるのではないでしょうか。客体が問題とならない調和の取れたプライベートな領域、客体化される中で自分を証明する行為を取るパブリックな領域、そして客体化されたまま客体と関わりあうソーシャルな領域、この3つを分けて考えないといけないと思います。3つめでは「やさしさ」は達成できないのはあきらかです。1つめには自然な「やさしさ」があるように見えますが、そうではないように思います(それはむしろ家族の間の親しさでしょうか)。

富田先生が、名詞・客体として捉えることも必要であるということを最後に強調されました。これは、客体であるということが苦悩を生むのであれば、それを避ければいいというのでは本末転倒だということだろうと思います。人が主客の緊張感の間でなんとか自分を取り集めるという苦悩は、がんばって避けるものではなく、むしろそれを引き受けるということが重要であるということを示唆されているのだと思います。

このような理論は、ブルジョワ的な価値観を残しているというような批判がありえます。自らに課す厳しさ、微妙な違いがわかるという自負、社会をリードするという意識で大衆を馬鹿にしてしまう性向など、ブルジョワ的なカッコよさです。現在の組織論は、M. フーコーなど主体概念を避ける理論、B. ラトゥール、K. バラッドなど人間概念を避ける理論が流行っているのですが、その背景にはブルジョワ的な古臭い価値への嫌悪を感じます。私は確固として下に横たわったような主体という近代の幻想を解体することは率先してやってきましたが、だからと言って主体概念を完全に手放してしまうのではなく、むしろ主客の間の苦悩を捉える方が面白いのではないかと考えています。そしてサービスという極度に資本主義的で現代的な主題にそれを持ち込むことで、軽やかに(ブルジョワ的ではない形で)これを議論できるのではないかと思います。今はブルジョワ批判が逆にエリート主義になる時代です。しかしまだまだ先は長いです。

コンピュータと文化

PARCができたのが1970年です。60年代後半から70年代前半のカウンターカルチャー(ベトナム反戦運動、ヒッピーなど)の文化の真っ最中です。Steve JobsがWhole Earth Catalogueにハマったのは本人の話しでよく知られるようになりましたが、これがカウンターカルチャー(特にヒッピー)の象徴でもありました。しかしながら、コンピュータという人々を管理する技術だと捉えられていたものの産業の形成に、なぜカウンターカルチャーの人々が担ったのかは逆説的です。

それまでのコンピュータはメインフレームにしてもミニコンピュータにしても、大きな機械があってそれを分けあって使うというモデルでした。タイムシェアリングという概念が当初人々を魅了したのですが、それは中央の資源をみんなで時間を細かくわりあてて使いましょうという感じでした。そのような中央集権的なモデルは、当時のカウンターカルチャーが対抗していた権力にフィットしました。そこで若者はみんなコンピューティングを民主化することに熱狂したのだと思います。パーソナルコンピュータというのはコンピューティングを個人にもたらすという文化的な革命だったのです。私が学生のころに、神戸大学の金井先生が、クライアントサービスというのは面白い、末端の弱いコンピュータの方がクライアント(客)で、中央の強力なコンピュータがサーバーとして奉仕をするという逆転だとおっしゃっていたのを思い出しました。

この民主化の思想は、Whole Earth Catalogueのように、人々に自分で生きていくために自分のために使える「ツール」を用意するという思想とも共鳴したのだろうと思います。誰かに頼るとか、大きな組織の一部であるということを捨てて、自分で作るというハッカーの文化もそれに関連します。PARCの研究者はこの思想の流れで、分散コンピューティングを理念としてパーソナルコンピュータAltoを開発しました。一方でそれはあくまでもXeroxという(当時の)大きな会社の範囲で、リソースに恵まれた理想的なトップダウンの思想でもありました。だからパーソナルコンピュータひとつを取り出して考えることができず、イーサネットやレーザープリンタなどを含んだシステムとして捉えていました。Steve JobsがAltoのアイデアを盗んでLisaを開発し、Macへとつながっていくのは周知の通りですが、Jobsは弱い者の立場からコンピューティングを民主化することを目指したのだとすると、もともと目指していたものが違うのです。

もちろん矛盾があります。PARCの伝説的なリーダーであるBob Taylorは、PARCに移る前に国防省ARPAでプログラムマネジャーをしていたのですが、PARCの初期のメンバーはARPAの資金で動いていた全米のプロジェクトに関わっていた若者でした。当初のインターネットは分散(脱中心)を原理としていましたが、当然ながらARPAのお金でARPAの名前で開発されたものです。カウンターカルチャーを支えたのが、軍のお金であったのはよく言われることです。Steve Jobsにしても、経営のスタイルは強権的な独裁者に近く、その製品群は閉じられたものであり、極度な秘密主義のもとて開発されてきました。Jobsがカウンターカルチャーとは相容れない一つのエステティックを持っていたのは明らかで、全てを歴史に還元するのは危険であることは明らかです。

つまり、コンピュータの技術は当時の文化と関連しながら、力を得て発展してきたと言えます。この文化がなかったら、コンピュータの技術がどのような方向に開発されたのかは想像でしかありませんが、いずれにしても技術が歴史に埋め込まれているということ、時代の変化を捉えることが重要であることは間違いないだろうと思います。ちなみにこの文化的背景を考えると、現在のスマホなどの技術はとても便利で喜んで使っていますが、技術としてはキレイに閉じられてしまって閉塞感を感じざるを得ません。民主化という理想は、実際に実現されてしまうとその力を失います。次のデザインの突破口はそういうところかもしれません。

矛盾を遂行するのがデザイン

どういうことでしょうか? 例えば、最近注目を集める「フーディ(foodie)」の言説を見てみましょう。一昔前はグルメとか美食家と言われた人々がいましたが、最近はそのような人は批判の対象でしかありません。彼らの「スノッブ(snobbery)」はごく限られたエリートの中で成立したエステティックですが、現在は誰かをスノッブだと言うのは最大の侮辱となりました。そこでグルメとか美食家を否定して生まれてきたのが、フーディです。彼らはエリート的な食べ物(ヨーロッパ的)だけではなく、ペルーのサビチェとか中東のハムスなどどんなものにでもこだわる(omnivore)という意味で、民主的な価値を体現したコスモポリタンなのです。ちなみにアメリカのフーディにとってはSushiはもはやメインストリームなので、陳腐なものでしかありません。

さて、このフーディのコスモポリタン的価値は、エリート主義を否定して出てきたものであるにも関わらず、それ自体がエリート主義だというのが現在の状況です。つまり、自分はエリート主義を批判することができ、民主的で異文化を好むことができるんだ、スゴいんだという屈折したエリート主義です。よい食とよくない食を区別し、ステータスに志向した政治でもあります。このフーディの言説は政治的な批判精神を再帰的に内包していて、帝国主義的な搾取、絶滅が危惧される種、非倫理的な労働環境、ローカルな文化を破壊してしまうようなグローバリズムに対しては批判精神を持つという意味で先進的なものではあります。しかしコスモポリタン的な政治的枠組みに無視されてきた人々の目からすると、自分たちが喜んで食べているものを勝手に批判してくる単なるエリート主義なのです。

「フーディ」というカテゴリを生み出してきたプレーヤーたちは、民主主義とエリート主義という相反するものを両立させる言説を作り上げる天才的なデザイナーです。以前スターバックスがなぜ成功したのかについて説明しましたが、イタリア語を利用してなんとなくエリート的な価値を匂わせ、横でテロワールを明記したコーヒー豆を売るこだわりを見せつつ、ミルクをふんだんに入れてコーヒーの味をわからなくした大衆的なラテを売り出すのは、エリート的なエステティックと大衆的なエステティックという相反するものを両立させた天才的なデザインなのです。さらに言うと、これまでサービスは客を否定する闘争である必要があり、人間中心設計ではなく、人間〈脱〉中心設計である必要があるというのは何度も説いてきたことですが、ここでも同時に人間中心的に一貫してわかりやすくするデザインと両立させなければならないのです。サービスデザインは、わかりにくくすることと、わかりやすくすることを同時に行わなければなりません。

さて、フーディの話しに戻りましょう。このコスモポリタン的な価値は、オバマ前大統領の価値です。そして、従来のエリート主義を批判しているこの新しいエリート主義にうんざりした人々が、トランプ大統領の価値に共鳴しています。次の10年間で、この両方を乗り越える新しい価値を生み出したデザイナーや起業家が成功するのは間違いありません。しかしこのときかなり屈折した形で矛盾したものを同時に作り込まなければならないでしょう。ちょうど今、学部ゼミで、2、3回生の若い学生にこれをミッションとして与えています。

参考: フーディに関しては、たとえばこういう本が参考になります。

Johnston, J., & Baumann, S. (2018). Foodies: Democracy and Distinction in the Gourmet Foodscape. New York: Taylor and Francis.

求められている人材と大学改革

今、日本の企業で求められている人材は、論理的に整理できたり、データを分析できたり、創造的なアイデアを思いつく方々(だけ)ではなく、時代の微妙な変化を読み解きながら、新しい概念を形作って社会に展開できる人だと思います。これが「文化のデザイン」として研究テーマとしていることです。今に始まったことではありませんが、イノベーティブな事業は、利用者の潜在ニーズを満たすことからは生まれず、単に創造的で面白いアイデアだけからも生まれず、時代の先端で新しい社会を現前させることで生まれます。そこで時代の変化を読み解く力が必要ですが、そのためには世界の言説、人々の不安、エステティック、ヘゲモニー(権力関係)、サブカルチャーなどを総合的に結びつける物語を語らなければなりません。

例えば、企業で戦略に携わる方々が、なぜトランプ大統領が当選したのかなどについて、たとえ一面的でも自分なりのストーリーを語れなければ、おそらくその戦略は時代を捉えていません。企業の研究者が一つの技術に取り組んでいても、たとえばインスタがなぜ今流行るのかを考え抜いていなければ、その仕事は狭い技術的な専門性を越えることはありません。デザイナーも、ユーザリサーチをしてインサイトを導けてよく見えるものを制作できたとしても、アイデアだけの勝負はツラいものがあります。そのアイデアがどういう社会に埋め込まれているのかを捉えることで、デザインに力強さが生まれると思います。もちろん、社会の変化を強調するとき、歴史というものが何か理性を持ったお化けのようなものであると捉えるという意味ではありません。むしろ全体性を持った社会という幻想に対して、どこに亀裂を入れていくのかという問題です。

今、大学が創出しないといけない人材は、こういう時代の変化を読み解ける方々でではないでしょうか。起業の方法論を知っているとか、デザイン思考を身に付けているとかではありません。社会の変化を読み解き、新しい社会のあり方を追求するという、人文社会系の学問がやっていることをやらなければなりません。以前の技術自体に神秘性があった時代や、ニーズが満たされきっていない成長の余地のある時代では、そこまで考えなくても自分が専門とする領域でいい仕事をしていればよかったと思います。しかしながら、現在の状況ではそれでは食っていけません。一方で現在はその反動として創造的なアイデア勝負の風潮がありますが、これは近代主義を乗り越えるどころかそれに囚われた考え方であって、社会を変える力にはなりません(以前のブログ)。もちろん技術が重要ではないと言っているのではなく、技術とは根本的に時代に埋め込まれたものであるということです。

しかし現時点では、大学で社会学を学んでも、現代思想を学んでも、ましてMBAを取得しても、そういう能力を養うことは難しいでしょう。それが最も求められているはずのMBAでは、残念ながらそもそも学生さんがそういうことを学ぼうという意図がないので空回りしているのが実情です。大学がもう一度自分の存在意義を遂行・呈示しないといけないと思います。一方で、企業側もそういう人材の使い方を知らないと思います。そんなこと言う前にちゃんと目の前の仕事をしろと言われる雰囲気があるように思います。他方、時代の変化を読み解ろうとする方は、居酒屋での世間話の水準ではなく、そういう世間話でよく言われていることを理路整然と否定して、エビデンスを持って緻密に語ることができなければなりません。

今年から2回生、3回生のゼミを持つことになりましたので、学生を鍛えようとしています。例えば、スタバはなぜ成功したのかを議論することから始めました。サードプレイスを作ったからというのは、当時そういうカフェが他にいくらでもあったことから、説明になっていません。ファッショナブルな空間を作ったからというのも同様です。これを理解するには、時代の変化を理解しなければなりません。戦後生まれの米国の若者が自らの存在を証明する手段を物質的な成功ではなく文化的エリートの価値に求めたのですが、同時に文化を囲い込むエリート主義やスノッブを否定し文化が民主化していくという矛盾した動きが重なったのがスタバなのです。スタバはオーセンティックなイタリアの文化に忠実であるのではなく、単に「イタリア語」を使うことで、文化を二重に読み解き軽く滑らせたのです(Douglas Holtを参照)。スタバに限らず、世の中を変えたヒット商品は全て時代の変化を読み解き、新しい社会を現前させたものです。

こういう説明が後付けであるという批判はあると思いますが、目指しているのは理論により将来を予測することではなく、時代の変化に敏感に反応する能力を培うことです。通常は何も考えずにすっと流れていきます。ペットボトルの水のパッケージを見てその意味を解き明かしたり、大学生がポールスミスの財布を持つというのがどういう意味があるのかを真剣に議論することで、この時代の変化を敏感に感じ取るスキルを鍛えています。これをするにあたって、社会学などの理論が役に立ちます。例えば、まずブルデューとその批判から始めていますが、それでかなりのことが説明つきます。その後、ジェイムソン、ハバーマス、フーコー、ボルタンスキー&シャペロ、レクヴィッツなどをカバーしていきたいと思います。理論をツールとして利用するだけも価値がありますが、やはりその理論自体がどういう時代背景で生じたのかを理解することで、社会の変化を読み解く深度が変わります。

大学で育成する人材に実務的な知識を与えよというプレッシャーが強く感じられますが、重要なのはその実務的な知識がどういう時代に埋め込まれていて、どう変化しているのかを掴めることが重要なのです。我々学者は自分の研究を通して時代を捉えようとしているので、その成果はこのような実務の教育に結びつくはずです。そういうことを考えずに、それぞれの分野の細かい部分だけを研究していたのでは、確かに馬鹿にされるだけです。そのなかで無理矢理、実務に役に立つ個別の事例を主張しても意味がありません。学者は直接的に企業と共同研究しなければならないとか、企業の利益に貢献する研究をしなければならないと結論する必要はありません。むしろ、企業が見ているものに批判的に向き合い、違う世界の可能性を提示することこそがその仕事です。

そうすると大学で育成する人材が企業がそのまま取りたい人材であるはずはありません。企業が求める人材を否定することができる人材を育てなければならなりません。昨今の大学改革は大学教育のこの基本的なことすら理解していないと思います。もう一度大学で勉強された方がいいのではないでしょうか。一方、大学はこのような人材を育成できるのかを問われていますが、個別の教員が努力しているだけで、大学らしくない反論しかできていません。

他者を迎え入れること: ホスピタリティ

ホスピタリティが現在社会に場所がないということは、世界的に多くの国が内向きになって、民族主義のようなものに傾倒していく動きから見てもわかります。ホスピタリティが世界永久平和の条件だとすると、我々はそれから遠ざかっているように見えます。

デリダが言うように、法は我々の社会を切り詰めていくことによって、我々が保有する「家」を侵犯するのですが、自分が自信を持って保有している家がなければ、おそろしい「他者」を迎え入れることなどできなくなります。だから個人が内向きになり、社会が内向きになり、結果的に他者(異邦人)を嫌悪し排斥することになります。デリダの言葉を引用することに意味があるかもしれません。

「我が家」が侵犯されるところでは、いずれにせよ侵犯が侵犯として受け取られるところではどこでも、私有化を求める反動、あるいは家族主義的な反動さえも予想されます。さらに範囲が広がって、反動は民族中心的か国家主義的なものとなり、潜在的には外国人嫌悪となるわけです。(デリダ『歓待について』p. 82)

我々の家を侵犯するのは、もちろん異邦人ではありません。資本主義社会のシステムです。だから異邦人を排除することは何の得にもなりません。

現在の高度資本主義社会では、限られた世界の中だけとは言え、人々が平等に勝負ができる素晴しい環境が構築されました。その中で人々は自らネットワークを構築し、プロジェクトを成功させ、他の人々の尊敬を勝ち取るということを通して、自らを証明し続けることを求められています。もともとの出自や国籍は意味をなさず外国人が成功する一方で、それまで自分の家(国)だと思っていたものが脅かされることになります。つまり、我々は人々が平等に勝負ができるという理想の世界を手にしたとき、その世界は以前に増して偏狭なものでしかないという弁証法に直面するのです。

逆から言うと、ホスピタリティとは他者を無心に迎え入れることですが、それは自分の家を絶対的に保有するという権力を行使することと同時的なのです。家を保有する権力というのは、他者を排除することであり、その上で他者を迎え入れるということは自らの力を示すことです。だから、人々に対して他者を迎え入れようと押し付けても、あるいは保守的な人々を単に偏狭だと非難しても、ホスピタリティは実現されません。ついでに言えば、「家」というものは、伝統的には女性を、そしてその他の人(奴隷)を虐げる場として存在してきました。

だからホスピタリティという概念は自己矛盾を抱えており、その理想が実現されることはありえません。それならどうすればいいのか? まず、他者を心から迎え入れるというようなキレイな言葉だけで捉えるような単純なホスピタリティ概念は、無意味であるだけではなく有害です。自らの暴力に気付いていないというようなナイーブさ、あるいは人々になぜそのようなものもわからないのかと詰め寄るエリート主義は、現実から二周ほど遅れています。一方、ホスピタリティには意味がないと割り切って保守的な価値に突き進んでも、結果的に自らを苦しめるだけです。

そうではなく、我々はホスピタリティ概念を遂行的に達成しようと動かないといけないのです。遂行的にというのは、ホスピタリティを達成する行為自体の中で、ホスピタリティとは何かを問うという再帰性を実践しなければならないということです。ホスピタリティの意味は誰からも与えられませんし、ホスピタリティを実践する中で、自らのホスピタリティ概念を呈示しつつ、それを乗り越えていくわけです。しかし、そういうことをエリート的にではなく、軽々しくやってしまうのが現代的です。

今年から経営管理大学院のサービス価値創造プログラムは、「サービス & ホスピタリティプログラム」と名称を変更しました。同時に私がプログラム長を引き受ける事態となってしまいました。個人的には「ホスピタリティ」を前面に押し出すことに、以上のような意味を込めています。京大でホスピタリティを学ぶというセンスのなさは否定できないとしても、その意味が少しわかっていただければと思います。

「プレゼン」好きの大学一年生

少し見ていて、内容とプレゼンの二元論は、もう古臭いのだなぁと感じました。しっかりした内容を作れば、特にプレゼンに力を入れなくても、わかる人にはわかるというのは単なるエリート主義です。そうではなくて、わかる人にはわかるということを、わかる人にはわかるように伝えるのがプレゼンです。わかる人にはわかるというものを諦めるということではありません。いきなりプレゼンのことを考えて作品を作り出す職人や研究テーマを考える学者は、どこか不埒で信用できないと思われるところがあったかもしれませんが、これは二元論の前提に囚われているからです。

重要なのは、近代主義的な主体と客体の分離を乗り越えたところにあると思います。主客分離とは、自然から切り離された主体が自然に働きかける、主体が客体に関して抽象的なアイデアを頭の中に持つ、天才的なアイデアやスタイルを持った主体が対象を生み出すという幻想です。主体がひとりでこだわってモノを作ったり、思考して独自のアイデアを生み出しているというのは、今では若干ノスタルジックな響きがあります。私はこれを相互主観性(intersubjectivity)を強調することで議論してきました。全ての行為は他者との関係の中での自己呈示となります。主体は対象(客体)から切り離せず、その主体が何なのかが常に問題となり、互いが自己呈示をする中で価値が作り上げられるということです。主体が苦労して作り上げたモノ(客体)に価値があるのではなく、価値は相互のやりとりを通して共創されると言われるのは、この時代の変化を捉えているのです。

客を喜ばせようとせず頑なに鮨を握っている親方、一見わからないような細部にコストがかかってもこだわり続ける工芸の職人、役に立つかもわからないし誰からも理解されないような学問にのめりこむ学者などは時代遅れではありません。むしろそれらの神秘性が少し意味を持つようになってきているように思います。重要なのは、それを内容だけが重要でプレゼンは必要ないというような単純な前提で理解したのでは、その意味を見逃してしまうということです。みんなそういう人を演じているのです。愛想のない親方が本当に愛想がないだけならアホです。だからと言って、親方が形だけなのかと問うのは二元論にとらわれているからで、親方の仕事がすでにプレゼンなのです。

だからこそ、プレゼンという演技は、何も軽薄なのではなく、社会起業家、工芸、学問、伝統などのマジメな正当性と結びつく余地があります。というよりも、二元論を乗り越えたプレゼンというのはシラケた感覚がないので、これらが自由に結びつくのは当然のように思います。少し興味深いと思いました。

新しいMOOC

以前のMOOCも受講された方にとっては、次の点が改善点です。

- サービスの既存理論を拡充しました。顧客満足度、サービス品質、ギャップモデル、サービスドミナントロジックなどの解説を入れました。これを辿ることで、独自の視座、つまり相互主観性の視座を導きます。

- ホスピタリティの議論を厚くしました。デリダのホスピタリティの議論だけではなく、現代社会におけるホスピタリティの位置付けなどを議論しています。最近の観光産業への注目やAirBnBの成功などに関連してホスピタリティは重要なテーマです。

- ブルデューの理論について、1週分全体を使って議論しています。前回はブルデューの研究自体で止まっていましたが、今回はその後の議論も追加しています。

- 弁証法については少しわかりやすく修正しました。

- サービスデザインについては、文化の視座を導入しました。マクドナルドなどの事例も交えて人間脱中心設計を議論しています。

ということで、もう一度受講していただくのも悪くない内容となっています。今回は慣れたこともあり、講義ビデオのクオリティ(つまり私のトークのクオリティ)が格段に上がっています。ずいぶんわかりやすくなったと思います。講義ビデオもできるだけ短くして、メリハリをつけています。

学内では、学部の授業、MBAの授業、博士の授業の3つで反転授業をします。授業も教える時間が減って議論をする時間が増えて、とてもいいかんじです。

サービスにおいて「見られる」ということ

おそらく客は店に来る前から、すでに店員に声をかけられることで自由に買い物ができなくなるということを予想・期待しています。店員の方々の視座から見るなら、店員は何も客の自由を奪うために声をかけているのでもなければ、売り付けようとしているわけでもありません。むしろ、店員は客に声をかけることにとてもリスクを払って、精神的な負荷を負っています。声をかけられた客からすると「また来た」と思っているかもしれませんが、声をかけるのは店員にとってもそれほど簡単なことではありません。

店員が客に話しかけるには、とても込み入った方法が必要となります。まず客を観察します。我々が調査をしたカジュアルなアパレルの店であれば、客の真横か少し後ろあたりに3メーターほどの距離を取ります。そこで品物の服をたたみ直したり、ハンガーを整理したりします。なぜこのようなことをするのでしょうか? まず、客を見るときに、凝視をしてはいけないのです。凝視は客の自由を奪います。そこで品物を整理したりすることで、自分は忙しいということを示します。忙しいのであなたを見ているわけではないということです。同様に、誰に言うともなしに「いらっしゃいませー」と空間に声をかける日本特有のやり方は、自分が目の前の客にではなく、他の客に注意を払っているということを示しています。見ていないフリをして客を見なければならないのです。

しかし客は同時に見て欲しいという思いもあります。店員の助けが必要となったとき、すぐにそこにいて欲しいのです。ピタっとつかれて見られると嫌なのですが、見ておいて欲しいということです。そこで店員は客の真横の周辺視野に入り、なんとなく存在感を意識できるところに位置して、忙しくしているフリをして客を見るのです。そして、その見られている状況で客がある商品の前で一定時間以上留まり、商品を手に取り始めれば、声をかけてもよいという相互の了解が出来上がります。

一方で、高級店ではどうでしょうか? 高級店では、店員は他の仕事をすることなく、静かに立って客を凝視します。調査した高級なアパレルのブランド店では、客を継続的に凝視し、服の陳列を一通り見終ったタイミングで近寄って声をかけます。客からするとこの間ずっと見られていることを意識します。かなりのプレッシャーですね。たとえば値札を見ることもできません。調査した店では女性のニットが15万円以上するのですが、客はそれを店員に聞かなければなりません。そして値段を聞いて驚いたフリをするわけにもいきません。

高級店では、いくら店員がフレンドリーに応対しても、かなりの緊張感を作り出すようにデザインされています。パリのヘリテージストアでは、このうわべのフレンドリーさすらもありません。一方でギャラリーラファイエットの中の店舗の店員が少しフレンドリーなのは、この二種類を意識して区別しデザインしているからです。また、この緊張感の中で自然に振舞えること、時にはルールを破って「自由」にふるまえることが、その客のレベルの呈示となります。むしろルールを意識しすぎて「正しい」ふるまいをする客は、慣れていない客なのです。

このようにサービスにおいては、「まなざし」がとても重要な要素となります。客にとっての「自由」は、客が求める「価値」と相反します。だから高級店では客の自由がなくなりますし、その不自由な状態で自由にふるまえる客を相手にしているというわけです。客は求めるものを求めると、それを手に入れることができず、求めるためには求めてはいけないという弁証法に直面しています。従来のサービス理論では説明されない側面ですが、むしろサービスの根幹をなすと言ってもいいと思います。一方で、高級店の緊張感はブルジョワ的価値を引きずっているのは明白で、近年この価値自体に陰りが見えるという側面も重要かもしれません。それでもまなざしの重要性は変わらないでしょう。

新しいMOOC (KyotoUx 008)で、実際のビデオデータを分析してもらって、このまなざしを議論しています。昨日収録が終了し、4月からランします。新しいMOOCの内容についてはまた時間のあるときに書きたいと思います。

京大変人会議

大学の存在意義については以前のブログとかぶりますが、再度説明したいと思います。学問は世の中に役に立たなくてもいいという考え方は、学問を社会において特別な存在であって、社会の外に位置付けるということですが、もはやそれが通じる時代ではありません。近代という社会は、何かスゴいものとそうではないものの大きな区別が感じられた時代でした。ある意味無条件に学問はスゴいと思われていたところがあると思います(私はそのような時代を知りません)。しかし、今は全てのものがTVのイメージやTweetsのように横並びで、正しいとか正当であるというものがごちゃまぜになったポストトゥルースの時代です。それぞれの人が独自の価値基準を持っており、それらの間で優劣をつけたり、どれかに還元することができない以上、すべてが並列に置かれるとも言えます。そのような時代に学問を無条件にスゴいものだと思うようなことはありませんし、学問も社会の他の部門と横並びになったわけです。だから学問も自分の正当性を示さなければならなくなったのです。

学問が自らの正当性を示すひとつの方法は、実際に社会の他の部門に貢献していることを示すことです。具体的には、経済的なリターン(投資対効果)を生み出しているかどうかです。しかし、学問(あるいは科学)に投資をして、その結果新しい技術が生まれて、それが経済的価値を生み出すというリニアモデルは歴史上いくつか例があるように見えますが、たまたまそうだっただけです。そもそも学問から生まれるイノベーションというようなものは、確率の問題であって、しかもその確率が低いので、狙ってやると成功しません。ある成功事例を分析し、それと同じことをやろうとしても、次のイノベーションは同じようには生まれません。企業がイノベーションを起こすために施策をやるのですが、それを賢くやろうとすればするほど失敗するのです。

一方で、科学は世の中の役に立たなくてもいい、いずれ誰かがそれをうまく利用してくれるというのは、実はすでにこのような投資対効果で正当化しようという枠組みに乗ってしまっています。逆に言うと将来的にも用途が見つからないものもある(むしろ多い)ということであり、そもそもそのような勝負をするべきではないと思います。余談ですが、よい研究は役に立つかどうかを考えない純粋な学問からしか出てこないというのは幻想だと思います。多くのピュアに科学的な発見は、応用研究から生じたものです(江崎ダイオードの話しを持ち出しましたが、混乱させただけでした)。さらに余談ですが、学問は社会に役に立つ必要がないというのは、近代において社会が分化し、それぞれの領域が自律化していった典型的な戦略です。社会の他の部門のために仕事をしているのではない、自分自身のために仕事をしているのだということによって、その領域が他の領域に従属しない最高の価値を持つということを示すという戦略です(鮨屋の親父が客のために仕事をしないのも一緒です)。ということで、学問は社会にとって役に立つ必要はないというのは、ひとつのパフォーマンスとしては意味のあることです。

以上を踏まえると、学問は自らの正当性を示さなければならないのですが、一方で社会の他の部門に貢献するという形では正当性を示すことができません。それならば学問が社会にどのように役に立つのでしょうか? 私が言いたかったのは、学問が社会に役に立つとするならば、それは社会において役に立つと評価される基準を解体し、新しい基準の可能性を示すということ(だけ)です。学問がやってきたのはまさにこういうことであって、何か他の人にとって具体的に役に立つモノを作り出すことではありません。これが言いたかったことなのです。ちなみに学問の歴史は、人間が自分が中心だと思ってきた観念を脱中心化してきた過程です。総長も触れましたが、コペルニクスが太陽が人間の周りを回っているのではなく、人間が太陽の周りを回っていると言ったこと、ダーウィンが人間は特別ではなく動物と一緒だと言ったこと、フロイトが人間は自分を知っていると思っているが本当はほとんど知らないと言ったことなど… 自分を中心にした基準で測ることに対して、それを解体していくのです。

しかしここからが難しいのです。もしそうであるならば、学者の仕事は社会にすぐに理解され、受入れられ、評価されるはずはありません。人々が信じ利用している基準を解体するとき、人々は不安に陥るでしょうし、むしろ反発するはずです。私の研究はほんの小さなものですが、サービスとは何かということで、一般の人々が持っている前提を解体しようとしています。今だに十分に理解されませんし、かなり反発をくらいます。大学でやっている学問を社会にわかりやすく伝えるなどということは幻想です。社会にすぐに理解できず反発されることをやるのが学問なのです。だから学問はこの社会において負けるしかないのです。そもそも勝てない勝負なのです。それで勝とうとして、一般的に人々が聞きたいことを言うのは学者の仕事ではありません。

しかしこのようなわかっていて負けるということ自体がどうもエリート主義的で古臭いところもあります。我々の実践する学問は社会の外にはない以上、その学問の内容だけを社会の外から一方的に投げるのではなく、社会の特定の位置に立ってその内容を伝えることがどういう意味を持った「行為」となるのかを常に考え続けなければなりません。つまり、学問はパフォーマンスでもなければなりません。今の学者はこの両義性を理解して実践できなければなりません。自分もできていません… 越前屋俵太さんはこれを理解されているからスゴいのです。

というのが私の非常に個人的な考えです。これをお伝えしたかったのですが、その全体像をうまく伝えられなかったので、断片的にだけ聞いた方は、私を単なる変人だと誤解されたことと思います。単なる誤解です。

さて、最後に総長が変人講座をやろうということで、「総長のお墨付き」がつきました。これではもはや変人講座ではありません。総長がやめてくれと言ってもやるのが変人講座です(もちろん山極総長自身は学者としてとても尊敬できる変人です)。しかし、そんな本当に変な変人講座ではここまで成功しないですし、長く続きません。ということでパフォーマンスが大事なのですが、学問を裏切ったのでは意味がありません。この学問の本当のオモシロさを伝えるためには、学問をもう一歩社会の中に埋込み直さなければならないのです。矛盾したことなので簡単なことではありませんが、がんばりたいと思います。

ホスピタリティの場所

先日の京大変人講座の最後に少しだけ触れたホスピタリティの議論です。また、MOOCが2年ほど経ったので内容を更新しているところですが、ホスピタリティについての講義を少し拡充しています(その他、サービスの既存理論なども拡充しました)。ホスピタリティやおもてなしについては、これまでこのブログでも書いてきましたが、若干誤解があるようですので、説明の仕方を工夫したいと思います。

デリダに従ってホスピタリティが不可能であること、ホスピタリティとは他者との力の関係であることなどを強調してきました。しかしこの主張が、ホスピタリティ概念に意味がないという誤解を導いたように思います。つまり不可能であるということは、ホスピタリティ自体が成立しないというように。そうではなく、むしろだからこそホスピタリティ概念に意味があると主張することが目的でした。不可能であることがその可能性の条件であり、だからこそ一層意味があるということです。そもそも可能なものによって閉じられた世界を措定することが危険なのです。ホスピタリティ概念はそれを切り裂く可能性を秘めたものだということが言いたかったのです。

ホスピタリティが人々を魅了するのは、まずは闘争を通して力を得ること、高貴になること、そして名誉を得ることです(アリストテレスなど)。他者という予測できない脅威に対してそれだけのもてなしができる人間であるということで、他の人を抜きに出ることができるわけです。しかしながら、それ以上にホスピタリティが魅力的である根本的な理由があります。ホスピタリティが「法」を乗り越える、「社会」を乗り越える、そして「自分」を乗り越えるための原動力だということです。ちなみに、「おもてなし」が友愛、やさしさ、思いやり、心からの奉仕などに根差しているからではありません。

どういうことでしょうか? ホスピタリティはまず法に基づくものでありながら、法を乗り越えるものでもあります。古代の話しから始めると、ここでの法は客人の権利(庇護権)であったり、盟約のある他国や他部族の人を迎え入れる掟であったり、あるいは神の命令であったりします。H. C. パイヤーによると、ギリシャの都市国家同士は互いの市民をもてなす契約を結び、その後国が法律を制定して庇護権を設定するようになりました。しかしながら、法にしたがい歓待したのでは、客人にとっても他の人にとっても(私の用語で言うなら「相互主観的」には)、ホスピタリティになりません。やらされている感が出て、ありがたいものではなく、力、高貴さ、名誉とは無縁となります。歓待するからには常に心から歓待しないといけないということになります。無条件なホスピタリティとは、他者の素性も名前も聞かず、誰でもいつでも見返りなしに迎え入れるということですが、このイメージが遂行されなければ、ホスピタリティには意味がありません(それを遂行することは不可能ですが)。だから、ホスピタリティは常に法を否定しながら、不可能であっても無条件なホスピタリティを指向しなければならないのです。

そしてこれは経済的な合理性に関しても同じです。将来的な見返り(リターン)を求めた利己的なホスピタリティは、瞬間的に価値を失います。そこでホスピタリティは、常にそれ自身のために、つまり見返りを求めていないようになされなければなりません。だからホスピタリティは常に経済的な合理性を裏切らなければならないのです。ポトラッチのように過度に与えるということがホスピタリティに見られるのは、この経済的合理性を裏切るということをそのようにしか表現できないということだろうと思います。伝統的なホスピタリティにおいては歓待されたゲストの側がお礼に贈り物をしてしまうと、ホストが憤慨します。ホストはゲストは最大限もてなした上で、送り出すときにはゲストにさらに贈り物を持たせるのです。つまり経済的交換とは逆なのです。そしてこのように法や経済合理性を乗り越えることによって、最終的には自分を無化し、それによって自分を乗り越えることになります。

そうすると、ホスピタリティ概念は、法や経済を否定し裏切り、それらを危うくするものになります。現在の社会は法や経済合理性に支配されているため、ホスピタリティを放置することができません。法は制定されると一様に施行されなければならず、法を裏切るものはコントロールできず、排除しなければならないのです。ヒッチハイクは多くの国で違法です(米国やオーストラリア)。同時に経済合理性のないものは社会の外部に押し出されてしまいます。現在の資本主義社会においては、我々の社会的関係は経済的な取引の関係として、人と人の関係ではなくモノとモノの関係に物象化されていくわけですが、そこではホスピタリティに場所はありません。

ホスピタリティ概念は過去のものであり、ホスピタリティ、歓待、おもてなしなどの言葉が何とも古い時代の感じがすること、つまりホスピタリティは現代社会においては居場所がないということですが、それは以上が原因だと思います。一方で、ホスピタリティや「おもてなし」が、現在の産業界にとってキーワードとなっています。経営管理大学院も来年度からホスピタリティを前面に押し出すことになりました(サービス価値創造プログラムからサービス&ホスピタリティプログラムに変更します)。なぜでしょうか? それはまさにホスピタリティには現代社会に場所がないことが理由です。つまり、経済的な合理性を裏切るからです。現在の社会は多様にものがあふれ、経済的に合理的なものは一瞬で価値を失います。そこでホスピタリティという、経済合理性を裏切る概念を戻し入れることによって、なんとか価値を保とうとしているのです。

しかしこのときホスピタリティは一度経済的な合理性が行き着いた後、付加的に持ち込まれたものです。そもそもホスピタリティ産業と呼ばれるホテルでのもてなしは、対価の見返りとして提供されているのであり、最終的にはある程度空虚な感覚を残さざるを得ません。そこで従業員に心からのおもてなしというようなことを刷り込むことによって、そこに「心がこもる」ような錯覚を起こし、なんとかこの空虚さを埋め合せようとします。ちなみに、Airbnbなどが個人の所有物に他者を迎え入れることを価値として、ホスピタリティを前面に打ち出すことは興味深いです。もちろん大部分はホテルと比較したときの経済的な計算であり、そもそもホテルで成立していないホスピタリティ概念を突いた、同じぐらい空虚なレトリックではあります。しかし重要なのは、それがなぜ人々を魅了するのかです。

ホスピタリティは資本主義に回収されるのでしょうか? これまで何度も起こってきたように、資本主義は屈折した形で批判を回収していくでしょう。そうだとしても、重要なのはホスピタリティが資本主義に挑戦状を叩き付けている現実であり、ホスピタリティにはこの社会を乗り越える原動力があるということです。もちろん資本主義がそのように自身に挑戦するものを求めているし、それに依存しているのですが。もしたとえば産業界もこのことの意味を理解すれば、ホスピタリティの価値をさらに現実にしていくことができると思います。ホスピタリティには、客を居心地よくすることの価値とは比べものにならないぐらいの価値の可能性があるのです。

なぜサービスには人が必要なのか

先日石黒浩先生や他の方々と議論するときに主題化した問いは、なぜサービスにおいて人が必要なのかでした。つまりなぜロボットではいけないのか? ロボットでもいいかもしれない。しかしそれを区別する基準は何か?

安直には、歴史的にはサービスは複雑であるため人が応対しなければならなかったということがあります。つまりサービスは客の要求が個々に違っているため、人が応対した方が効率がいいという点があります。あるいは店に人がいないと、盗難などのセキュリティ上の問題があるというところがあります。しかしこれらが主な理由ではないだろうと思います。ロボットに置き換える議論をするまでもなく、本屋や日常品などネットでも注文してもいいわけです。

サービスという概念には他者との価値の「共創」が含まれており、他者なくしてはサービス概念が成立しません(たとえばサービス・ドミナント・ロジック)。しかしなぜでしょうか? 価値があればいいのであれば、他者がかかわる理論的な理由はありません。しかし、どんなカジュアルなレストランでも、人が応対するということが何か必然のように捉えられています。券売機のあるラーメン屋などでも、最終的には人が作り人が提供します。これは時代遅れの観念を引きずっているだけでしょうか? 将来的には人は必要なくなるのでしょうか? すでに人が介在しないようにデザインされたレストランやホテルが出現しています。まず人と関わるということの意味をしっかり理解することから始めなければなりません(もちろん全ての理論は歴史的な生産物ですので時代遅れである可能性はありますが)。

端的には、サービスには「他者」に出会うという価値があります。人にとって「他者」は、特別な価値を持っています。他者とは私には収まりきらない外部性として恐しい存在であり、だからこそ我々が渇望し迎え入れるものです(レヴィナス)。他者の「まなざし」によって、我々は震撼させられ、我々にとっての馴染みのある世界が急変します(サルトル)。他者との出会いにおいては、自己が否定され、闘争そして逃走へ駆り立てます。ここにおいて、他者の「承認」を得ること(それが不可能であるとしても)は、十分に価値のあることだろうと思います(ヘーゲル)。この価値は厳密にはお金には還元できない市場の外部性なのであり、本来的には値段をつけることができません。

この「他者と出会う」価値は、顧客の要求を満たすとか顧客の問題を解決するという直接的な価値に影響を与えます。特に高級なものを消費する場合には、単に要求を満たされたという価値だけでは物足りないのです。ブランド化されたものはすでに陳腐な印象を拭いきれません。それに一つのオーラを与えるために、他者との出会いという存在論的な契機をうまく活用するわけです。そして高級なサービスになるほど、提供者との関りは、定型化したフレンドリーなものではなく、フォーマルで緊張感のあるものとなりますが、これは他者が自分の世界を脱し、自分を脅かすような存在として現れてくることに関連していると思います。もちろん高級であるとか大衆的であるという切り分けは単純化しすぎだということも理解しておかなければなりません。大衆的なものでも一部のラーメン屋のように他者との緊張感のある関係を価値としている場合があります。ところで他者の「まなざし」はサービスにおいては非常に重要なのですが、現在それをなんとか論文にできないかと四苦八苦しているところです。

これは人とつながりたいというような社会的な欲求ではありません。よく人が応対することで温かみを出したり、共感を呼んだり、信頼したり、ほっとしたりということも議論されます。そんな表面的なことでは、サービスになぜ人が必要なのかという問いの答えにはなりません。実際にはこのような美しい出会いは稀であり、そうではない場合はことごとく自動化したらいいのでしょうか。むしろ他者との出会いの基本的な意味を理解しないといけないと思います。

一方で、いわゆる高級でないサービスにおいて人が応対することには、難しい問題だと思います。他者に出会う緊張感は残っているのですが、関係性が変化している場合が多いと思います。この場合の他者と出会う価値は、本来的に自分を否定しその世界を震撼させる他者ではなく、自分が支配する他者であるように見えます。つまり金を払っているのだから自分のために働けというように、他者を支配し従属させることから得られる価値とも言えます。金を支払うことで他者に負債を負わせて支配する快楽というニーチェ的な価値です。これは外部性でありコワい存在である他者の裏返しとして意味があるというわけです。他者を独立した主体としてではなく、客体に押し込めるわけです。

店員を人間とも思わず怒鳴りちらす人やワケのわからないクレームをする人は快感を味わっているのでしょう。それで満足は得られず余計に満たされない思いが残るだろうと思いますが。そのような明示的な行動がない場合でも、このような他者を支配する快楽が密かに忍び込んでいる場合が多いように思います。知らず知らずそうなっているのが一番根深い問題かもしれません。ただ、この価値も値段をつけにくいことに変りはありません。

サービスのどの部分をロボットに置き換えるのかなどの議論は、的を得ていないことがほとんどです。一方で、完全に自動化してしまってもいい部分が多いのは事実です。しかしそれは単に人の能力が必要なく、あるいはAIが置き換え可能であるということではなく、他者に出会う価値が問題となっていないからだと考えるのも意味があるのではないでしょうか。そして現在の社会においてサービスが重要となってきているのは、生産者が一方的に価値を定義できなくなってきたという時代背景とともに、そもそも価値自体に価値がなく、価値を超越することにしか価値がないという時代背景も理解する必要があるように思います。もちろんこのような整理は一つの視座にすぎませんが、もっと真剣に考えてもいいように思います。

組織文化論

シラバス(現時点)はこちらです。

1週 導入

2週 組織文化の概観

3週 文化概念の系譜

4週 文化闘争の理論

5週 趣味・テイスト

6週 実践とパフォーマティヴィティ

7週 文化生産および場

8週 モダニズムとポストモダニズム

9週 モダン社会、ポストモダン社会

10週 ポストモダン組織研究

11週 ポスト・コロニアル理論と文化の表象

12週 センスメイキング、ナラティブ、組織化

13週 ポリフォニーと間テクスト性

14週 研究の討議

組織文化論という名前で「未だにそんなもの議論するのか? 」という反応があるかもしれません。組織文化は80年代に主流になった後下火になり、今では組織文化という概念自体を議論するような研究は限られています。内容的には文化概念を広く捉え、文化という名前のつかないトピックなど、最近の研究も含めています。「文化」をあまり意識していなくても、センスメイキング、ナラティブ、実践、パフォーマティヴィティなどの現在主流の概念に興味があるという方でも意味があると思います。

大学院のリーディングセミナーのような科目ですので、毎週論文を数本読んで、議論していくというスタイルを取ります。月並ですが、私が教えるというような授業ではなく、一緒に文献を読みながら議論していこうというものです。とりあえず走りながら、シラバスを練っていきます。興味ある方は是非ご参加ください。

文化のデザインについて

先日のデザインについての議論で、(文化の)デザインとは、社会の限界点としての外部性を内部に節合する(articulate)ことであると書きました。これを背景から具体的に噛み砕いて説明したいと思います。出発点としては、鮨屋のようなサービスを研究する中で、どのように鮨屋のサービスがデザインされうるのかという問いでした。当然ながら客の潜在的ニーズを満たす、顧客に満足度や感動を与えるという説明では不十分ですし、むしろ説明できないことの方が多くなってしまいます。さらにもっと身近な例を挙げると、マクドナルドが一つの現代社会のシンボルとなるようにデザインされたこと、その次にはスターバックスが同様に成功したことも、既存の枠組みでは十分には説明できません。そこで「文化」のデザインを打ち出す必要が出てくるわけです。「文化」というような言葉を使うと余計に混乱するかもしれませんが、それ以外に(理論的に)いい言葉が見つからなかったのです。

とりあえず私が行き着いた答えは、これらのデザインは社会的条件に投げ込まれた主体の不安が起点になっているということです。文化のデザインとは、この不安に対して何らかの代補を構築していく取り組みです。もちろん不安というのは、ある個人の特定の状況での心理学的なものではなく、社会的条件に埋め込まれた実践に根差した社会学的なものです。

例えば、マクドナルドは文化のアンチテーゼのように捉えられることが多いですが、その成功は効率性、予測可能性、機械化ではなく、近代性の象徴を作り上げたという意味で文化のデザインにあります。戦後の米国の文脈で、伝統的な社会にうんざりしつつ、それと同一化していることにやるせない自分(不安)を感じていたところで、しがらみから解放された姿としての新しい近代的社会を表象しました。この近代社会はキラキラした憧れと共に、外部性としてコワい存在でもありました。このような体験には自分の否定を伴うため愛憎まじった倒錯したものとなりますが、これがマクドナルドに対する憧れと同時に、それへの嫌悪感を伴うことにつながります。もちろん今では大人がマクドナルドにドキドキして行くことはありませんが、だからこそ子供をターゲットにしているのです。

スターバックスは、バークレーのA. Peetのコーヒーショップやそれをシアトルで模倣した初期のスターバックスのようなエリート主義的でスノッブなコーヒー体験を、H. Schulzがうまく大衆化したものです。これは70年代の戦後世代が、物質的な充足が当たり前となったときに、自らを証明する手段がなく不安にさらされ、結果として文化的な洗練さに向かった動きに同期したのです(Douglas Holtの”Cultural Strategy”を参照)。これらの人々は文化的な洗練さに憧れても、それと同一化できないのですが、それを疑似体験できるようにしたのです。つまりコーヒーの味なんてどうでもいいようにミルクをふんだんに入れたラテなどです。一応正当性を残すために、形だけ様々なテロワールの豆の販売は続けました。スターバックスはカッコいいとかということではなく、自分を証明する手段がなくなったときの不安に対する答えとして大きな意味があるわけです。

これらのデザインは、潜在ニーズを満たすとか、顧客の問題を解決するとか、満足度を高めるという水準とは全く別のところで、人々を魅了します。また人々の不安が起点となるため、その代補としての文化はシンボル性を獲得していきます。マクドナルドのサービスの善し悪しや、スターバックスのコーヒーの味や雰囲気を評価するのは的外れです。これらがシンボルとなるのは、人々の不安を隠し補う形でフェティッシュとして固着するからと言うと、多少の示唆があると思います。人々の不安は解消されることはなく、あくまでも不安に対する代補を構築され、なんとかごまかしていくことになります。

重要なのは、これらのデザインを実践していくための理論的な基盤がないということです。むしろそういうデザインを阻害するような理論が議論されています。京都大学のデザインスクールも数年経ち一つの区切りをつけることが視野に入ってきましたが、この研究とその成果であるこの教科書は強い使命のもとに作り上げてきたものです。世界の他のどのデザインスクールでも議論されていないような独自の内容です。簡単に理解されるものではありませんし、いつものようにキワモノだとしてすんなり評価されるようなものではありませんが、何とか貢献できれば考えています。

真実と笑い

まずトランプ大統領の語ることが真実ではないということは明白なのですが、それに対してメインストリームメディアが真実の報道にコミットしているように逆転した構図になっています。メインストリームメディアが真実にコミットしてきたことはなく、今後もそれは期待できません。もちろん個別には真実であることはありますが、逆に言うと個別判断でしかありません。トランプ大統領はCNNなどのメインストリームメディアを「フェイクニュース」だと批判しますが、これはある意味で正しい批判です。

トランプ大統領の言っていることが真実ではないのは、何か現実があってそれと照合していないということではなく、真実ではないと議論されている内容がいつの間にか真実になっているカラクリがあるからです。逆に、真実をひとつひとつ裏付けを取って示すことができるカラクリがあることが、真実を作り上げます。しかしながら、このカラクリはカラクリである以上完璧には動かないので、真実というのは常に留保付きでしかありません。その意味では何が真実かをそれのみで判断することは不可能です。しかしこれがメインストリームメディアが真実ではないことの根拠ではありません。メインストリームメディアは社会から外に出て判断する特権を持たず、社会の中で利害関係を持ちますので、これはこれで信用できないカラクリがあるわけです。

本当に言いたいのはここからです。現在最も信頼できるメディアは、実はStephen Colbertなどに代表されるコメディであったりします。この逆説の意味を考えたいと思います。現在はもはや何が真実で何が真実でないのかがわからない状態、何が現実で何がイメージなのかがわからない状態にあります。その中で真実を伝えることは不可能です。もはや全てがマトリックスのようなシミュラークラとなってしまっています。そしてみんなが自分は正しいと主張するこのような世界で、真剣に自分の方が真実だと主張することは空回りして逆効果です。

コメディが真実味を帯びるのは、笑いを通して現実と見えるものをズラし亀裂を入れるからです。メインストリームメディアは本当のことを伝えると問題が起きるために、笑いを通してしか本当のことを言えません。一方で、コメディは人々に何が笑うべきで何を笑うべきではないのかの判断を迫ります。笑うべきでないところで笑うと、他の人から笑われます。ここで受け取る側にきちんと判断をしなければならないという緊張感を生み出します。逆に、真実を語っていると見せ掛けているメディアを受動的に受け取るだけでは、このような緊張感が排除されます。つまり笑いが、その人がどういう人かが問題となる緊張感のある闘争の関係を生み出します。

重要なのは、真実は自分自身だけでは維持できず、冗談に依存しているということです。そしてこの冗談は真実が排除してきたものです。つまり、自らがイカガワしいとして排除してきたものに依存しなければならないわけです。そしてこれは真実が自身を真実であると演じる(perform)ことの必然的な帰結です。トランプ大統領はこの社会的な水準での脱構築をうまく演じています(本人の意図とは異なりますが)。真実をきちんと伝えることにこだわらなければなりませんが、エリート主義的に真実らしく真実を主張することは時代遅れとも言えます。

— 追記 —

ちなみに、先日越前屋俵太さんの過去の映像を見ました。フランスのクレッソン首相が「日本人は黄色い蟻」と言ったときに、越前屋俵太さんが蟻の着ぐるみを着てパリの人々に「日本人のどこが蟻なのでしょうか?」とインタビューし、そのまま首相官邸にアポなしで突入しようとしました。その一部始終が現地のニュースにも取り上げられました。「日本人のどこが蟻なのでしょうか?」という質問が当然Ouiという答えを織り込んでおり、しかもそれをセンスよく裏返しにパフォームしているということで、フランス人が得意な趣味(goût)の勝負で勝っている抗議であって、単に正面から抗議する単純なジェスチャーよりもはるかに洗練されていると言えます。言葉で抗議をすることと、言葉では何も言わずパフォーマンス自体が抗議となっていること(パフォーマティブな抗議)の差異において、笑いはとても巧妙な戦略となります。

イノベーションを狙うのはやめよう

最近は、イノベーションを起こすための仕組み、施策、マネジメントなどについて議論が活発に行われています。またデザイン思考が浸透し、クリエイティブな仕事をするということ自体にも注目が集まっています。このような言説がかなり浸透する一方で、それに違和感を持たれている方が多いのではないでしょうか? そもそもイノベーションは起こそうと思って起こすものではないですし、本来我々を解放するはずのクリエイティビティが我々にとって義務となりつつあります。未だに未来を予測して戦略的に投資をしようという考えが聞かれます。もちろん旧来のマネジメントを肯定するつもりはありませんし、クリエイティビティやイノベーションを推進することは重要ですが、そのやり方がクリエイティブでもイノベーティブでもないように思います。

従業員が革新的なアイデアを提案する仕組みというのは企業はどこでも作っていますが、それではイノベーションを生み出すことはできません。この仕組みが前提とするものがとてもアヤシイと思います。クリエイティビティ概念の出所である「芸術」における古臭い前提がナイーブに持ち込まれているように見えます。まず、芸術とはオリジナルなものを作り出す天才的な営為であるというルネサンス以降の幻想です。オリジナルなアイデアがあればイノベーションを起こせるという前提ですが、オリジナルなスタイルを生み出す個人の天才を祝福するモダニズムはすでに社会的に力を失いました。

もう一つの芸術に関する古い前提は、芸術が一つの作品(work)というものに集約されるという考え方です。芸術はすでに一つの作品の中に埋め込まれた価値には制限できず、むしろそれが展示される社会的文脈と文脈化、そしてオーディエンスを巻き込んだパフォーマンス自体が芸術となり、芸術とそれ以外の境界がわからなくなっています。一方で、芸術においてすでにオリジナルなスタイルというものを生み出すことが難しくなり、すでにあるものを組み合せたり読み替えることにシフトする中で、芸術のアウトプット(作品)が真似しにくい天才的でオリジナルな「スタイル」から新しい「アイデア」に浮遊していきます。そこでクリエイティビティはそのアウトプットである「アイデア」に還元され、そのアイデアがフェティッシュ化されます。

そして資本主義が文化に接する方法は常に両義的です。上記のようにクリエイティビティを資本主義の外部性として神秘化する一方で、それを何らかの手順や方法論のような形で誰でもできるようなものとして飼い馴らそうとします。クリエイティビティが属人的なものではいけないというわけです。あるいはクリエイティビティの部分を外に出して、アウトプットだけを取り込もうとします。このように飼い馴らすことによって、クリエイティビティから生み出されるアウトプットは、自分がすぐに利用可能なものでなければなりません。だからそれは投資対象として判断されマネージされる類いの「アイデア」というものに還元されてしまいます。つまり、ここでも「オリジナリティ」と「アイデア」は矛盾しているのですが、イノベーションにつながるような「オリジナル」な「アイデア」が出てくることを期待するという、無茶苦茶な神話が生み出されます。

オリジナルなアイデアを求める仕組みが単に企業の宣伝やCSRと割り切って実践されているなら問題はないのですが、そのようなクールな企業はほとんどないように思います。結果として、新規性のあるアイデアに次々と投資されるが結果的にほとんど成功せず、また次にゼロから開始するというサイクルに陥いります。それでも失敗から本来何か学び得たはずで、会社にとって資源として蓄積されるものがあったはずが、失敗したものはアイデアが悪かったとして全て否定されて次のアイデアに移っていきます。本来企業が自らの強みとして蓄積してきた能力や資源が顧みられることがなく、徐々に失われていきます。違う言い方をすると、未来を予測して戦略的にやろうとするからこそ、結果的にその場限りの判断となってしまうのです。

私が以前に勤めていたXeroxのパロアルト研究所(PARC)では、アイデアを追求したグループもありましたが、イノベーションを継続的に生み出していたのは40年ぐらい同じことを継続しているグループでした。基本的には同じケーパビリティをブレることなく基礎としながら、積極的に新しい応用領域や新しい技術シーズに適応しながら徐々に変化、拡大させていきます。長期的に研究を育て続けることで、その領域で世界的権威となり情報やタレントを集める原動力となります。そして腰を据えて見ていると小手先のアイデアや学会で議論されている新しい方式に飛び付くのではなく、むしろ注意深く自分たちにできるニッチを見つけて他にはない技術を生み出していきます。逆説的ですが、この変化の激しい時代であるからこそ数十年同じことをし続ける活動が必要で、未来に投資をするのではなく過去を大事につないでいくことが重要だと思います。それにより結果としてイノベーティブなものが生れると思います。

結局イノベーションは起こそうと思って起こせるものではありません。そのための方法は存在しません。もしイノベーションを本当に意味のある概念にするのであれば、それを狙いに行くのではなく地道に仕事をすることです。例えば、江崎玲於奈博士がノーベル賞を得ることになる発見は、(後の)SONYが商品化しようとしていたトランジスタラジオのトランジスタの不良品の調査をしていたときに起こったのであって(と聞いています)、革新的な研究を狙ってやったからではありません(もちろん科学的な発見とイノベーションは異なりますが、実際には前者のようなイメージが求められることが多いと思いますので)。PARCは数多くの謂ゆる破壊的イノベーションを生み出しましたが、その大部分はDARPAを仕切っていたBob Taylorが全米から様々優れた若い研究者を集めたからであって、Xerox自体の投資やマネジメントだけによるものではありません。

革新的なアイデアを考えること自体は意味のあることです。言わなくてもみんなやっていることです。しかし、それを狙いに行くとき、自分の扱いやすいように飼い馴らしてしまいます。イノベーションを狙うことを制度化することは余計な仕事を増やすばかりか、本来の自分たちの強みを失うことになります。腰を据えてクールに社会を読み解き、狙いに行くためには狙わないということが重要だと思います。もちろんリスクを負って投資をしていくことは重要ですが、そのときは奇抜なアイデアに投資をするのではなく、自分が面白いと思うことを確実にした上でそれを実現しようとすることが必要だと思います。

越前屋俵太という存在

私に響いた俵太さんの言葉(パラフレーズ)です。俵太さん自身が越前屋俵太が大好きだった。町の普通の人々を巻き込んで、スタジオでタレントが話しているのとは違うレベルの笑いを作り上げた。時代が作り上げたキャラクターだった。越前屋俵太は一人の人間ではなく、その時代の多くの人々がチームとなって作り上げたものだった。これからタレントとして「復活」ではなく、チームとして「再結成」だ。

つまり、越前屋俵太さんはひとつの「間テクスト性」なのです(様々なテクストが引用されたものであり引用する実践)。その時代の様々な人々のテクストが織りなされ、俵太さんという人自身がその一つにすぎないような一つの関係性そのもので、一人の個性に還元できず無数の中心を持って動き続けているようなひとつの「社会」なのです。あれだけの衝撃的なタレント性は、まさにその時代の人々自身を表象=代理したということかと思います。もちろんこの代理は人々の言いたいことを代弁したという意味ではなく、人々を引き込んで笑いに変え、テレビの中で笑われている自分とテレビを見て笑っている自分が一致したという形の代理です。

90年代はこのような動きが直接的に求められた時代でした。つまり近代のエリート的な枠組みが解体され人々が本当の意味で解放されたことが感じられ、ひとりひとりが自分の力でそれぞれの自分を作り上げるクリエイティビティが求められた時代です。テレビの中と外の境界がぼやけてきた時代です。一方で、この境界の解体自体の新しさがなくなった現代において、今「再結成」されることはどのような意味を持つのでしょうか?

現在はこのクリエイティビティが個人の解放として祝福されると同時に、クリエイティビティが義務となり、人々ががんじがらめになって不安が大きくなっている時代です。そしてクリエイティビティが一つの形式となり、本当にクリエイティブであることが神話でしかないような時代です。私はこのような時代こそ、俵太さんのような形での表象=代理が求められているように思います。つまり、人々が生活の中で自然にクリエイティブであることを祝福できることが逆に難しくなる中で、それを実現する可能性を提示することです。そして笑われることとそれを見て笑うことが同じであることが本当の解放であるということ、これを一つの社会として一瞬でも実現できるかどうかがかかっています。

俵太さんのやろうとしている越前屋俵太の再結成はそういう意味があるように思います。

ホスピタリティについて

前期は複数の授業でホスピタリティについて議論する機会に恵まれました。京都大学経営管理大学院では、7年前からサービス価値創造プログラムというとても先進的な教育を進めていますが、この度「サービス&ホスピタリティプログラム」と名称を変更します。経産省の支援で立ち上げたインテグレイティド・ホスピタリティの教育プログラム、観光庁の支援で立ち上げつつある観光MBAのプログラムなどの動きが活発になるにつれて、ホスピタリティを一つの中心に据えるわけです。

なぜホスピタリティを取り上げるのか? 二つの理由があります。一つはホスピタリティが社会を可能にする一つの重要な概念だからです。カントは永久平和を実現するための条件の一つとしてホスピタリティを挙げました。Levinasが他者を迎え入れること、他者の顔に向き合い応答責任を負うことが倫理を規定するというように、ホスピタリティは「他者」との関係において無くてはならない根源的な概念と考えられるのです(もちろん我々はこのような概念を好きで信じるのではなく、対峙して解体していきます)。必ずしもこの言葉を使わなくても、何らかの類概念を使わずして、社会の秩序を期待することは難しいと思います。つまり、ホスピタリティはホテルやレストランなどのサービスに限定された特殊な概念ではなく、社会の基礎となる一般的なものです。

もう一つの理由は、ホスピタリティは資本主義社会において縮減していく運命にある概念の一つです。それはDerridaが言うように、ホスピタリティが矛盾を孕んだ狂気の行為であるからで、近代社会における人間関係の物象化(人と人の関係がモノとモノの関係になっていくこと)が進むことで、このような矛盾を孕んだ関係性は排除されるからだと言えます。本来的に自分の家を所有する力と、それを解放し客人を迎え入れる寛容さは相容れないものであり、客人に対して「自分の家のようにくつろいでください」と無条件に言うことができないのです。このように無条件のホスピタリティが原理的に不可能であり、常に経済の循環に取り込まれるか法律的な義務として規定されるに至ると、ホスピタリティ自体が自らの根拠を失った条件付きの行為となります。結果としてホスピタリティ概念が形骸化します。

つまり、社会の基礎となる概念であるホスピタリティが、社会そのものによって植民地化されていくわけです。ここで興味深いのは、ホスピタリティが社会で存在意義を失う流れの中で、近年ホスピタリティ(というか「おもてなし」)が脚光を浴びていることです。わかりやすいのは瀧川クリステルさんですが、同様に京大でもホスピタリティを押し出しています。一般的には「おもてなし」という言葉に何か神秘的な意味合いを込めて使うことが多いです。それが日本特有のものであるというようなキケンな議論が見らることもありますが、いずれにしてもホスピタリティとはDerridaやLevinasが言うような外部性を迎え入れるという意味で根源的に狂気の行為であり、今は合理的に説明のつかない狂気に価値が生じるというとても興味深い局面にあると言えます。

サービスに媒介された人間関係の物象化が行き着いたところで、外部性としての他者に向き合う緊張感のある脱構築的な意味に回帰しつつあるということです。これから社会で広まっていくサービスなりビジネスは、客を否定するような狂気を含む緊張感のあるものが多くなるでしょう。一方でこの現代の社会においてモダニズムのようなエリート主義に戻ることで緊張感を生み出すことはありえないことであり、ここでの外部性はもう一段内部に取り込まれ両義性を保持しなければなりません。このことは、これまで議論してきた文化や芸術に関する動きと同様です。

我々もサービス&ホスピタリティプログラムに名称変更するのですが、ホスピタリティが社会の基礎的な概念であり、かつ社会がそれを否定しつつ回帰しているものであるなら、これは興味深い実験的な取り組みかもしれません。間違えても、日本人特有の客に対する心からの配慮やおもてなしを教えるようなものではありませんし、伝統とか歴史を自負して自分たちだけ喜んでいるのはあまりに時代錯誤です。

デザインについて (とりあえず)

現在の社会では、我々の日常のあらゆるものが審美化(aestheticization)されるということが繰返されたため、市場で流通されるためにデザインされたものが同質化し、陳腐で空虚なものとしてしか捉えられない状態です。デザイナーがいい仕事をしたがために、自分の仕事の価値を下げてしまったとも言えます。見栄えをよくするとか、インパクトのある広告を打つというようなことが、期待したほど消費者にとって価値をもたらさないだけではなく、時には反発の対象となっているところがあります(もちろんそれを迂闊に喜ぶという側面のある両義性を無視するわけにはいきませんが)。モノからサービスへの流れや、技術のコモディティ化に対抗する動きには、このような文化的な文脈があります。

そして、現在残された価値の源泉は、市場の外部にしかないのです。市場で流通してしまったものは、同質化され陳腐となります。この意味で、デザインとは社会の限界点としての外部性を、内部に節合していくことである、という定義を提案しました。資本主義社会の外部性とは「文化」です。芸術とそれに準ずるデザイン、エスニックなものやサブカルチャー、伝統などが価値を持つのは、おおよそ「文化」というものに括ることができると思います(以前書いたR. Williamsの文化の3つの意味です)。現在の社会における価値はこれらのようなものと関連していると思います。そしてこのように外部性を社会に節合していくということは、デザインは社会批判となるわけです。

例えば、私が研究している京都の料理屋とか東京の鮨屋のような例では、これらはあえて資本主義社会を反転させて、むしろ利益を上げることを否定するようなジェスチャーを伴い(客を喜ばせようとはしない鮨屋のおやじなど)、外部性を維持しようとしています。もし本当に外部に位置すると考えているとすると単なるエリート主義に戻ってしまうので、現代社会ではすぐに正当性を失います。ここで愚直な「職人」の概念はある意味で便利なカテゴリとして利用することが(まだ)可能です。

これはデザインという概念自体の両義性です。つまりデザインは資本主義社会にとって外部性である文化の一部であり、その社会から離れて自律化した「場」となります。一方で、デザインとは機能であり、コストを正当化し、利用に奉仕するという意味で、社会の内部性でもあります。この両義性がデザインという概念が近年注目を集める理由です。デザインするということはデザイン概念自体を遂行的に打ち立てることであり、だからデザイン行為がデザインとは何かという言説と切り離せなくなったのはこのためです。

以上から、人間中心設計や参加型デザインは方向性としては素晴しいのですが、それだけでは不十分であることは理解いただけると思います。利用者の潜在的ニーズを満たすとか、使いやすいものを作るとか、弱者を助けるようなデザインというのは、この外部性に向き合うことなく、内部で安心できる中心を置いてデザインを閉じるという動きとなる可能性があります。もちろんそれが悪いとか意味がないということではありません。単に、それではデザイン概念を汲みつくせないという意味で、デザイナーの方々がやる仕事としてはもったいないと思います。そして多くのデザイナーはこのことを理解し実践されていると思います。

実はこれで終りではなく、ここからさらに文化概念に立ち戻る必要があります。この続きは、また時間のあるときに書きたいと思います。

大学の存在意義

学問の危機は今に始まったものではありません。知というものが信憑性を失い、学問を尊重するという気風が感じられなくなってずいぶん経ちます。学問の成果は社会では無視され、読まなくてもわかるような本しか読まれません。ランキングのような形で経済原理が持ち込まれ、学問が商品となります。大学の研究は細分化した中でそれなりに発展していくのですが、それが新聞に出てくるような他のニュースと同列となり、聞き流されるだけとなります。そして文科省をはじめ政治的な力が大学の学問を方向づけるような動きが活発化しています。

これを憂うだけでは、この憂うという行為自体の信憑性がなくなっていることを理解していないことになります。70年代以降近代の社会的な枠組みが解体したことによって、我々は社会において何か大きな歴史の流れ、打倒するべき旧体制、解放するべき個人のようなものを失いました。そのとき我々は社会を批判するという力が信頼されなくなり、むしろそのエリート主義が嫌悪されることになりました。社会の全ての部門が同列となり、ほぼ等しく商品価値として市場に取り込まれていくことになります。批判しなくなったということではなく、批判が空回りするようになったということです。モダニズムは社会の秩序に対する反発の運動であり、その反発する相手がなくなると消滅してしまうわけです(よい社会秩序が実現されたという意味ではありません)。

学問や知が信憑性を失う要因は、資本主義の発展による効率性の追求、技術の発展による生活の機械化、専門分野の細分化と分断、情報革命による情報の過多などではありません。そもそも学問や知を特権化してきた近代性に自体に内在する矛盾です。近代性は従来宗教や伝統などが中心的であった社会を解体し、合理的な知を祭り上げました。しかしながら、このような知をつきつめると、知自体の根拠も疑問に付さなければならなくなります。そのとき、知に根拠を与えていたもの自体を解体するのは知自身なのです。だから近代性がニヒリズムにつながったり、相対主義が全ての差異の根拠を破壊してしまい何も残らなくなってしまうわけです。

そこで学問は他の社会の部門と同列になるわけですが、その中でなんとか立場を維持するために自らを正当化しなければなりません。2つの戦略があります。一つは、学問が社会に役に立つということを示そうとする方法です。簡単に言うと、学問への投資はそれなりに他の部門でのリターンとなるという筋書です。もっとも典型的なのは、工学や医学などで研究が新しい技術を生み出し、市場価値を生み出すというストーリーです。ここでは学問を商品として積極的に価値を高めていく戦略となります。あるいはドイツ的には精神の歴史や国民精神というものへの奉仕であるというように洗練されたものや、文学は人々の精神を豊かにするとか、哲学は我々の生に統一的な意義を与えてくれるというのも大きくは同じ論理に見えます(これらの信憑性が失われているというのがそもそもの問題です)。

大学としてはこの勝負に投資をしていくことは合理的なことです。理工系に投資が集まるのはリターンを得るためには必然です。しかしながら、ここでは詳しく書く余裕はありませんが、学問が技術を介して経済価値を生み出すというリニアモデルは、ほとんどの領域で成立しないということはすでに経験しています。今は素晴しい技術が生み出されても、その投資を回収できるだけの独占的な利益を確保できるかどうかは、どうやら偶発的であり結果論でしかないようです(だから諦めてやるべきではないということではありません)。同時に多くの場合、技術を開発すればするほど技術のコストが低下していきますので、これはもともと目指していた状態でもあります。

しかしながらもっと大きな視座からは、社会の中で全てが同質化され市場に回収されると、薄っぺらいイメージの連鎖を形成するようになり、「もの」自体の価値は陳腐化してしまうことが重要です。技術自体に価値がなく、「デザイン」や「サービス」が重視されるのはそのためです。市場の中に完全に身を置いて経済的価値を生み出すためだけに投資をすると、どんどん自らの価値を限定していく結果となります。そこで、そのような価値低下のスパイラルを打ち破るラディカルなイノベーションという神話が作り上げられるわけです。繰り返しますが、このように学問を商品として売り出していく戦略は合理的なのですが、この両義性を理解した上で遂行する必要があります。おおむね理解されていません。

しかし学問が自らを正当化する方法は、これだけではありません。学問がポジティブな意味で正当性を示すのはもはや不可能であることを認めるところから始めなければなりません。そして、学問が自らを根拠として示すことができる唯一の正当性は、社会における既存の正当性の枠組みを解体するということしかありません。つまり既存の社会秩序の前提となっているものを揺さ振り、相対化していくということです。このように破壊的な行為が学問の残された唯一の正当性ですが、間違えてもこれは特権ではありません。

ここで我々はかなり微妙な戦略を取らなければなりません。まず、市場に完全に取り込まれず、市場から半自律化し批判的な距離を保ち、市場の外側で価値を生み出していくことが必要になります。同時に、社会から自律した特権的な学問は信憑性を失うことになるため、社会の中に自分を位置付けていく必要があります。このように内に入り込みながら外に距離を取る感覚が、今学者に求められていると思います。学者はこれらの間を常に動き回らなければなりません。フィールドを重視する京大のアカデミックな探究は、もともとこのようなものだったのかもしれません。

ちなみに、社会の正当性を批判していくのであれば、学者の仕事は正当であるとは認められるはずはありません。だから学者は社会をよくすることでわかりやすい評価を受けるのではなく、むしろ社会を混乱させることで非難されるべきということになります。ランキングで評価するのは本末転倒です。そのようなアホなことを目指せばさらに正当性を認められないじゃないかと言われると思いますが、それがこのゲームのミソです。社会が自らを批判する力を失ったというのはその通りですが、だからこそ批判の力は限定的ではありますが神秘性を帯びます(もちろん学者が認められず成功しない事実は変りませんが)。

MBAで、しかもIntercultural Communicationという授業で議論するような内容ではないのではないかというご指摘があるかもしれませんが、以前にも書いたように、このようなことを理解することは、経営の実務にとって近道であると思います。もっとも重要なIntercultural Communicationの議論だと思って授業をしています(文化は常に「インター(inter)」であり、他者に関する表象です)。

ワークショップ: デザイン起業家

オープンでフリーなイベントですので、是非ご参加ください。詳細はこちらです。会場はデザインスクールのデザインファブリケーション拠点で、ファブ関係の機器などが揃った面白い空間です。

http://yamauchi.net/ws2017

コペンハーゲンビジネススクールのDepartment of Management, Politics, and Philosophy (MPP)は、デザイン、アート、文化などに強みを持つ稀有な組織ですが、CBSの中でも最も大きな部局で存在感があります。歴史、政治、哲学、経営の4つの専門性が集まっており、デザインを議論するには、素晴しいパートナーです。また、Daniel HjorthはCBSワイドのEntrepreneurship Platformのディレクターでもあり、起業家の特にヨーロッパ学派の中心でもあります。ということで、の2つを組み合せて、Design Entrepreneurshipです。

この第二弾を9月25日にコペンハーゲンで行います。そちらも是非。

文化の概念

文化(culture)はかなり厳密に固定するのが難しい概念です。なぜかというと、文化とは常にズラされた概念だからです。ある意味で他のものとの対比で自分自身を位置付けるしかない概念です。むしろ自分をうまく位置付けて安心感を得るために、わざわざ別様なものとしてでっち上げるとも言えます。

文化概念の一つの意味は、洗練されていること、洗練されていく過程です。これはもともと精神の養成(cultivate)を意味する文明化(Civilization)という言葉で捉えられてきた概念ですが、昔は文化と同じように使われ、現在の我々が文化的な人や生活について思い浮べる、何か洗練された感覚はこの概念に由来しています。礼儀作法を身に付け、優雅にふるまえ、違いがわかることなどが重要となります。

重要なのは、この概念が文明化されていない状態を否定し、常に自らを他の人よりも洗練されていることを示すことに指向した概念だということです。この欺瞞が両義性として先鋭化します。ドイツ語のZivilisationが貴族的な薄ぺらい見掛けだけの洗練さを意味したのに対して、カントらの知識人層はKulturを対峙させます。洗練さでも、重みがあり、実際に何かを達成した上での精神の鍛錬を重視する向きです。この意味でのKulturが、他の言語にも重要になっていきます。(詳しくはN. Elias)

一方で、近代に突入することで、洗練さや精神の養成という概念自体が批判にさらされます。つまりヨーロッパ中心的で、他の民族を洗練されていないと考えるという意味で、優劣を前提にした概念であることに対する近代的な批判です。あるいは、植民地を武力ではなく文化でもって効果的に支配するために、異民族の人々をヨーロッパ的な価値観にもとづいて精神的に養成していくという意図が透けて見えるからです。この批判から他の文化も相対的に対等なものとして、「生活様式」としての文化という2つ目の意味が生まれます。日本文化や中国文化のように使われるようになったわけです。

ここで文化は単に生活様式となり一見政治性が排除されたように見えますが、そうではありません。特にアフリカ、ミクロネシア、南米のように社会制度が細分化されていない社会を、一つの生活様式として全体化して「文化」と呼ぶようになります。我々が文化というとき、何かエスニックなものをイメージするのはこれです。つまり、もっとも洗練されたことを意味するはずだった言葉が、ここで全く逆の極(彼らにとっての「未開」)に使用されることになるわけです。このようにヨーロッパ人が異文化をノスタルジックに神秘化するわけですが、そもそも統一的な全体性としては存在していないにもかかわらずそれを理想化するのは、極めてヨーロッパの上から目線です。結局自分を高位に位置付けるために他文化を利用しているだけです。ここで文化概念がズラしているのはヨーロッパ自身の社会であり、資本主義という枠組みの中で、かつての豊かな文化的な生活が失われたことに対する批判が込められているのです。(ヨーロッパと言いますが、現在の日本人も同様です。)

最後に、Williamsの言う3つめの比較的新しい文化の意味は「芸術」です。現在の文化概念の使い方は、この芸術的な要素を多々含んでいます。カルチャーセンターは、芸術的なスキルを学ぶところです。この概念が第一の概念、つまり洗練さというものを切り詰めたものであるということは容易に理解できます。つまり洗練されているのは感覚的(aesthetic)なものであるわけで、それをつきつめると芸術になります。宗教的な神秘性も、この芸術に映し換えられていきます。そして、この後期資本主義の時代にあって、創造性や神秘性は社会の全ての領域で排除され、残された芸術に全て押し付けられます。しかしこの重荷に耐えられなくなり、芸術が崩壊していくというのがモダニズムの末路でもあります。

芸術としての文化概念は社会から排除されたものを一身に引き受けるという意味で、社会批判であり社会をズラす前線となります。我々は芸術を見て何らかの社会批判のメッセージを読み解こうとするのはこのためです。しかしながら、このような芸術概念は崩壊せざるを得ません。なぜなら芸術が社会を否定するという行為自体が、自らを社会の外に位置付けるエリート主義を免れないからです(これは学問も同じです)。芸術的なものを重視するということは、日常の生活であり労働に関わらなくてもいいということを含意しているわけです。そして芸術が批判するのは、資本主義が生み出す陳腐なものを喜ぶ大衆というわけです。そのような批判が現在の社会で空回りするのは当然と言えます(繰り返しますが学問も同じです)。

ということで文化概念は自らをズラしていく試みですので、固定化できないわけです。重要なのは、このような錯綜した文化概念は、むしろ現在の我々にとってかなり重要な位置を占めるようになっていることです。これは社会の矛盾が極端に先鋭化する中で、その反動として文化に神秘性を見出すという傾向があるからです。近代が過去となった現在では、全ての人を独立で対等なものとして措定し、人々は自分の力で自分を証明せざるを得ない社会となっています。フォロワー数が重要だというわけです。我々が文化というものから根刮ぎにされた(uprooted)ことが不安を生み出し、逆に我々を拠り所としての文化に近づけていきます。

しかしこのとき文化は、従来の透明な(即自的な)ものではなく、両義性を帯びていることを理解する必要があります(文化は常に両義的です)。つまり文化への接近と同時に、エリート主義的なものに対する嫌悪があることを十分に理解しなければなりません。トランプ大統領やBrexitはこのような背景から生じているという側面があります。一方でエリート主義の批判だけを捉えると見誤ります。文化は常に我々を捉えます。古き良き時代への回帰は一つの拠り所を求めているのです。重要なのは、文化という概念が次にどのような新しい意味を作り上げるかということです。このような文化概念を一早く捉えて形にした人が、起業家として大成功するだろうと思います。これは資本主義にとっての全くの矛盾ですが、それこそが文化概念の根幹であると言えます。

このような文化理解から始めて、この授業では今後ブルデュー、ポストコロニアリズム、ポストモダニズムなどを議論していきます。MBAでこのようなことを教えるのはチャレンジングではありますが、経営やその他の実践にとっては意外に近道だと考えています。学生さんの期待とは異なりますし、理解が難しいのは避けられませんが、私は学生さんからの授業評価アンケートの結果は悪いほどいいと思っています。

子供とシンガポールへ

6歳と3歳の子供を連れてシンガポールに来ました。ママは仕事で合流できず、デンマークに引き続いて家族別れてのサバティカルとなります。子供を連れてきたのは、共働きで対等だから自分が子供の面倒を見なければならないというだけではなく、子供に海外での生活を体験して欲しかったからでもあります。当然小さな子供を連れて、誰も頼る人のいない海外で生活をするというのは無茶ではありますが、私は性格的にどうしても無茶をする方向に進む癖があります...

当然ながら子供にとってかなりのストレスになるだろうということも理解していましたし、うまく行かなければ途中で帰国させないといけないとも考えていました。こちらの幼稚園の初日は、3歳の娘は私に張り付いて顔をうずめて離れませんでした。1時間ぐらい格闘しましたが、最後は先生のアドバイスに従って、無理矢理引き離して私は退出しました(そういえば日本の保育園の初日もそんな感じでしたね)。泣き叫んでいました。その日はとても悪いことをした気分でブルーでしたが、午後に迎えに行くとルンルンで、「どうだった?」と聞くと、「楽しかった!」という反応でした。先生によると10分ぐらいで慣れたらしいです。

6歳の息子は人見知りをしないし、日本でも米国でもデンマークでも誰とでも友達になるので、心配はしていませんでした。それでもストレスがかかっているのはよくわかりました。初日は、感じ悪い子がいるというような話しをしていました。とても安定した子ですが、繊細なところがあります。しかしすぐに慣れました。

最初の3日ほどは、3歳の娘は夜寝るとき「ママと寝たい」と半泣きになりました。ちょっとヤバいかなと思いましたが、Facebook Messengerでママとビデオチャットしているとすぐに寝てくれました。今はどこにいてもWifiや4Gでビデオキャットができるので便利です。2日ほど経つとそれもなくなり、すぐに寝るようになりました。他にも子供が戸惑っていたり、しっかりしないととがんばっているのを見ます。この間に二人とも随分強くなったと思います。

子供はすごいと思います。親は色々心配しますが、子供はすぐに乗り越えます。海外に行って新しい人々の中で生活するとしても、3日で慣れます。当然、親は十分に心配した上で子供が安心して過せるようにするのが責務ですが、同時に子供の力を信用して引き伸ばさなければならないとも思います。もちろんこれはある程度うまくいったから言えることですね。色々な失敗もあります。

私が子供に海外での生活を体験して欲しいと思ったのは、やはりそういう不安に直面して、その上でそれを乗り越えるという体験を何度も繰返さないといけないと思うからです。海外に行くと、今までの自分の世界が前提から揺さ振られます。そしてそこで生活をするということは、そこから自分の世界を組み立てるということです。最初の不安とその克服が自分の自信になりますし、次に自らを不安にさせていく原動力になります。

今ほど、自分を他者に開き、自分自身を不安にさせるということが求められる時代はないように思います。世界で起こっているワケのわからない保守化、民族主義化の動きに対しては、エリート主義的な批判をしても無駄です。他者を尊重しましょうとか、みんな対等だとか主張しても意味がありません。そもそもがエリート主義のような超越的な立場が否定されているのです。それでも私も教育者として、子供の親として、意識せざるを得ません。自らを不安の中に置き、そこで生きていくということが現代人の基本的な態度として必要とされていると思います。

コスモポリタンであるということは、エキゾチックなものを好む傾向があります。エリートが自民族中心主義的に、他者の文化を上から目線で楽しみ、それを楽しんでいる自分に酔うという否定的な側面が強いのですが、一方で自分と異なるものに自分を開いていくためには自信も必要なことです。だから本当の不安を体験することに慣れなければなりません。私は研究では「他者」とのあり方に重点を置いているのは、コワい存在である他者とどうやっていくのかがとても重要だと思うからです。他者から逃げて自分の慣れ親しんだ世界だけで生きるということは、結果的に自分に跳ね返ってきます。

以上のような理由から、子供を二人連れてシンガポールに来ました。毎朝子供の弁当を作り、幼稚園のバスに乗せ、4時半には幼稚園のバスが到着するのを待って、それからプールに連れて行って一緒に遊び、それから食事の用意をして、その後子供と遊んで寝かせて、それから次の日の弁当の用意をして、仕事をするという生活です。そう言うと遊んでいるようですが、実は昼間に仕事をする時間はかなりあります。余計な仕事がないので、ほとんど自分の研究に時間を使えるのです。同僚の先生方にはご迷惑をおかけしていますが、ありがたいことです。

新しい本: 文化のデザイン

その本の延長として、現在「文化のデザイン」について本を執筆中です。来年4月か5月にはできると思います。京都大学デザイン学の教科書シリーズ(共立出版)で、『組織・コミュニティデザイン論』(杉万俊夫先生、平本毅先生、松井啓之先生との共著)となります。デザインスクールの組織・コミュニティデザイン論という授業の内容を教科書にしたものです。杉万先生が40年間の研究の成果をまとめてコミュニティデザイン、平本先生には組織のデザインをお任せしています。私は文化のデザインと総論を書いています。松井先生は全体の仕切りをしていただいています。教科書とは言え、博士課程を想定したものですので、他には存在しないようなとんがった内容となっています。

なぜ「文化」なのかと思われているかもしれません。文化のデザインは、デザインの言説の次のステップとしては必然だと思います。まずは現実的なところから説明したいと思います。

現在経済的な価値というのは、商品自体では維持できなくなってきています。基本的には市場で流通してしまうと、シミュラークルの一部となり何かちっぽけなものでしかなく、特別な価値が失われる傾向があります。Boltanski and Chiapelloの議論に依拠すると、このような状況で価値を生み出すとすると、市場で取引されていないものを取り込むしかないわけです。つまり文化、芸術などです。特に芸術は経済原理と反する理論を構築し自律化してきた背景があります。

資本主義はこの段階においては完全に矛盾しています(いつもそうですが)。つまり自らが排除してきたもの(市場の外のもの)にしか、価値を生み出す源泉が存在しないというアイロニーです。現在企業がデザインに注目していますが、それは資本主義のこの段階の当然の帰結です。デザインという概念によって、資本主義にとっては本来外部性であるところの芸術の価値を取り込もうとしているのです。デザイン思考を提唱している人はこのアイロニーを理解しなければなりません。

だから今こそ文化のデザインなのです。というか、それしかいないとも言えます。企業が今後価値を生み出すとすると、何らかの形で文化のデザインに関わらざるを得ません。文化のデザインが必然であるとはそういう意味です。間違いなく、文化をうまく捉えて作り上げた企業が次の時代をリードします。逆にそれができないと、常にコスト競争にさらされるでしょう。

次に、文化のデザインがデザイン学にとって重要となる学術的な理由を説明したいと思います。デザインの言説は、他のあらゆるものと同じように近代からポスト近代への移行に悩んでいます。昔はプロダクトやグラフィックというモノのデザインで閉じた領域でしたが、その後で体験のデザイン、サービスのデザイン、言説のデザイン、社会のデザインというように広がってきました。デザインが単にモノのデザインをしていたのでは価値を維持できなくなったのです。

しかしその理由は別のところにあります。ポスト近代に入るにつれて、デザインの対象が確固としたモノではなく、何かわけわからないものになってしまったということです。つまり近代にはぎりぎり維持することのできた本質主義(背景に何か本質的な実体があるのではないかという考え方)を維持できなくなり、何か本質的なものをデザインすることができず、デザイン自体がデザインするものの意味を問わざるをえなくなりました。ここにデザイナーの不幸が始まります。つまり、デザイナーはデザインするだけではなく、デザインとは何かについて絶対に答えの出ない問いに答えなければならないのです。

私はこれは祝福すべき発展だと思います。つまり古臭い近代のようなものと手を切ることができるわけです。しかし本質主義から本当に手を切るのは至難のわざです。サービスデザインもいつまでたっても人間中心設計を捨てきれません。社会のデザインというときに、何か実体的な「システム」や「制度」のデザインに落とし込むような安易なデザインに陥ってしまうのでは意味がありません。

そこで文化のデザインです。つまり、文化という最も本質主義から離れたもの、つまりデザインできないと思われているものをデザインの対象として据えることで、本質主義から手を切ろうということです。つまり文化のデザインを掲げるのは、研究上の戦略なのです。文化のデザインができないなら、デザイナーの生きる道はないでしょう。私はデザイナーではありませんが、デザインに貢献したい思いから、意図的に文化のデザインを掲げているのです。

その内容はブログで徐々に説明していきたいと思います。

サービスデザイン特論 (博士後期課程)

3月までサバティカルですが、今年設置された博士後期課程の授業「サービスデザイン特論」を今週末2日間集中講義で実施します。この授業は私のMOOCを受講してもらった上で、サービスおよびサービスデザインについて議論するという「反転授業」です。教科書は『「闘争」としてのサービス』です... 文化のデザインについて現在執筆中の本の原稿も使いながらやります。色々試験的な試みです。

デンマークに4ヶ月おりましたが、サービスデザインについてはほとんど何も勉強していません。スミマセン(誰も期待していないとは思いますが)。たまたまLive Workの人とは会って議論しました。人間<脱>中心設計について講義をしたら好評でした(これについてはマーケティングジャーナルの論文が入手しにくいということで、短いものを今度出るサービソロジー第12号に書きました)。一方で、文化のデザインについてはかなり進展しました。『「闘争」としてのサービス』の内容を基礎として、それを発展させる新しい研究プログラムを構築するということはできたように思います。またご報告します。

先駆けて、いつものぶっとんだデザイン理論を博士課程の学生さんにぶつけます。どうなることか、楽しみです。来週はシンガポールです。

リベラルなデンマーク社会

デンマークの社会がとてもリベラルで夢のような国だなと思って住んでいました。夏にこちらに来てからずっと、なぜデンマークという国はこんなにリベラルでいることができるのかを考えてきたのですが、帰国する時期になってもその答えが出ていません。

何がどうリベラルかというと、例えば子供の応対です。同僚の家に食事に招待されたのですが、土曜日夜10時ぐらいに13歳の女の子が一人で出掛けてくると言って出て行きます。どこに行ったのかと聞くと、友達と宿題をするというのです。当然宿題をしていないだろうということはわかっています。10時に13歳の女の子が一人で出歩くことは日本ではありえないですし、米国なら検挙されます。基本的には子供は信用する、失敗するなら早い方がいい、できるだけ早く自立できるように育てるという意識が強いです。18歳になると親は子供に対する権利を失います。親も、家を出て彼氏・彼女と一緒に住んだらどうと言うらしいです(多少政府から援助が出ます)。親も子供に老後を診てもらうということはありえない話しです。

教育に関しては模範的というぐらいリベラルです。親の収入に関係なく全ての子供が同じ機会を与えられるべきだという思想が徹底されています(完璧ではないことは当然ですが)。つまり生活に必要なお金を政府からもらって勉強することができます。当然ながらソーシャルモビリティは高くなります(上昇するモチベーションがあまり働かないため効果が薄まりますが)。一方で町を歩いていると個人商店のようなもの(散髪屋、肉屋、魚屋、パン屋など)が圧倒的に少ないですが、親の職業を子供が継ぐという観念がないからでしょう。学校では基本的に他の子と比べることを徹底的に禁止するとのことです。

女性も対等です。共働きでなければ変な目で見られると言います。ドイツでは妊娠すると辞職するようにプレッシャーがかかるが、ここではありえないと住んでいるドイツ人が言っていました。ただしそれでも完璧ではなく、今でもモメているという事実は重要です。同時に離婚率は高いです。家にお邪魔したところのほとんどは、離婚した上で別のパートナーと一緒に生活されており、両方の子供が一緒に生活しています(日によってどちらの親のところに行くのが分けているそうです)。

外国人にも違和感があまりありません。デンマークに来てすぐに感動するのは、人々が純粋に気持ち良く丁寧に応対してくれることです。私も若いときからフランス、米国とそれなりに長い間住んできましたが、外国人に対して距離感を感じさせない国民は初めてです(もちろん人によりますので、相対的にということです)。基本的に<他者>を信用しています(上平先生のブログ)。

私は最もリベラルと言ってもいいようなサンフランシスコにもしばらく住んでいました。しかし彼らはがんばってリベラルです。色々なプレッシャーに対して文句を言いながら、反発してリベラルをしているわけです。ところがデンマークは社会全体がリベラルに成立しているのです。

なぜこのような社会が成立するのかまだわかりません。プロテスタント倫理や合理性も関係しているでしょうし、Hygge(Jeppeのトーク)と呼ばれるような暖いつながりに代表されるような、集団的な価値の重視はあります。空間的にも時間的にも余裕があること、格差が少ないこと、国が小さいことなども絡み合っています。また資産があることを隠し、富を見せびらかさない、労働者階級を尊敬する規範というのもあります。すべて重層決定されているところがあるのでもはやよくわかりません。

興味深いことに今のデンマークは保守的になったとみんなが言います。親の世代はもっとリベラルだったとのことです。68年の意義申立とそれに応じた社会の変容がどの程度あったのかは興味があるところです。ただ他の国も同様の変化を経験したはずです。デンマークでは特に女性が積極的に権利を主張したというのは聞きました。同時に現在社会が保守的になりつつあるというのも興味深いです。グローバル化の流れはあると思いますが、昨今の格差の拡大とどう関係しているのかはわかりません。またコペンハーゲンしか知らないので、田舎に行くとどうなのかは興味があります。

このような社会が存在することは、私にとっては奇跡です。もちろんそんな単純ではないことも理解する必要があります。最近では移民の問題があり、保守的な政策が取られます(スウェーデンとは対照的です)。社会がかなり均一なので、少ないマイノリティの方には住みにくいということもあると思います。ナイーブであるのか、人種差別的な行動が気軽に悪意なく取られることもあります(例えば、あるパーティで黒人に仮装した人々がいたと聞きました)。ダウン症に対する対応もドライです。そうだとしても、全体的には不思議な国です。

ということで結果的によくわからない説明ですが、社会について考えるための重要な例としては学びがあったと思います。

フィールドとは

さて、先日Gideon Kunda教授の講演に行ったのですが、感動しました。スライドなど一切使わず、1時間以上途絶えることなく話し続けたのですが、素晴しい話しでした。テルアビブ大学はテルアビブの北の端、丘の上にあり、イスラエル市民であり特にヨーロッパ系の人々は丘の上の方に住み、一方丘の下の南テルアビブは不法な外国人などが生活するというように、二分化しているらしいです。Kunda教授は数年前から一人で南テルアビブに行って、教育活動をされています。最初は呼ばれてイスラエルの歴史について講義をしたらしいですが、人々が学ぶことを求め、次にコンピュータのスキルを教える授業を娘さんと作られたそうです。30人ほどの教室に400名が並んだといいます(無料ではありません)。それからヘブライ語の授業、歴史の授業、法律の授業、子育ての授業、写真の授業などを開講していき、今では常駐スタッフもいる学校として確立したといいます。著名な研究者が一人で始めて、このように多くの人の生活にインパクトを与えておられるということ、素晴しいことだと思います。

しかし感動したのはそれではありません。感動したのは彼がこれこそが学問だということです。彼の授業では学生が来ると、まずセメスターの間に南テルアビブに行って何かして来いと言うらしいです。そしてそれを振り返って、何を学んだのかを書かせます。理論はその後でいいということです。こういう過激な授業をされている方は多いと思います(京大では杉万先生とか)。私も最初にPARCに到着したとき、Jack Whalenから住所と時間の書かれたリストをわたされ、ここに行って調査をして来いと言われただけでした。本をじっくり読んでいるのではなく、フィールドに行けというわけです。私の研究は全てフィールドから始まります。

しかしフィールドと理論の二分法は危険です。なぜならこの二分法は常にフィールドに対する理論の上位を前提としているからです。そうではない場合にはフィールドに対して理論を対置しないのです。理論を作るための手段としてフィールドに行くとか、フィールドからヒントを得るとかいう言い方がなされるわけです。たしかにフィールドが理論に対して上位に置かれることもあります。お前はフィールドに行っていないじゃないか、というように言われます。しかしこの言説は、フィールドに対する理論の上位の裏返し(反発)という側面がなくはないと思います。自己が脅かされるとき、二分法に頼ってしまうのです。

つまりKunda教授のおっしゃるようなアクティビズムは尊敬すべき取り組みなのですが、フィールドを神聖化するのは問題を含んでいます。重要なのは、彼はその問題を間違いなく理解し、二分法をものともせず圧倒的なフィールドにおける研究の力を示しているということです。その上で彼は自分は単なるアクティビストではなく学者だと主張するわけです。かなり錯綜した議論ですが(だからこそ)、自分が行動することでそれをものともしない力があります。二分法を力で乗り越えるわけです。感動したのはこれのことだと思います。

一方、私はこのように考えます。学問においてフィールドとは特定の場所ではありません。少なくとも大学という場所と対比されるような他者の場所ではありません。小難しい本を読んでいても、フィールドにいる必要があります。つまり本を距離を取って外から読むのではなく、自らをその中に置いていく必要があります。図書館に籠って過去の死刑の仕方を調べ上げるのも、フィールドにおける仕事です(Kunda自身が議論した例です)。そして実際に他国や南テルアビブのような他者の場所に行くのは、自分をその中に置いていくことを容易にすることですが、だからと言って他国に行くことがすなわちフィールドに身を置くことではありません。フィールドとは単に現地に行くことではなく、自分をそこに関与させ不安定な存在にし、そこから四苦八苦して自分なりの世界を組み立てるということです(この世界を組み立てるというのは暴力を含みます)。

ということで、フィールドで活動することこそが学問です。ただフィールドという言葉で何を意味するのかは注意する必要があります。京都大学はフィールドを重視する伝統がありますし、デザイン学でもフィールド分析法という共通科目を提供しています。

デザインとは

芸術は文化の持つ3つの意味の一つであり、今では文化というと芸術を指すほどにまでなっている。人々が芸術に何か救いを求めるという傾向がある一方で、芸術がその力を失いつつあるとも言える部分がある。芸術は社会に対して平和、愛、夢を与えるように考えられているが、もともと社会への批判である。モダニズムは社会への批判がその原動力となっている。近代モダニティ自体は個人というものの発見とその解放から始まるのだが、それと同時にその力の押さえ込みでもある。芸術としてのモダニズムは社会への批判であり、資本主義への批判という側面が強い。

しかし批判しているのは誰なのだろうか? それは社会に対して特権的な距離を取ることができるエリートなのだ。増える中産階級が資本主義の表層的な価値に喜んで同一化することに対するエリート主義的な批判なのである。だからモダニズムは一つのアイロニーと言える。つまり、自分が批判する社会の中で、批判されるべき特権的な地位にいるのだから。この欺瞞が徐々に明らかになり、近代からポスト近代に入るにつれて、芸術の衰退というような形で現れてきた。

それでも人々が芸術に拠り所を求めるのは、その批判力(システムに取り込まれない外部性)を保ちたいからだ。この社会においてほとんど人間性、創造性、そして何らかの超越的な価値(精神性)は、芸術という狭い領域に切り詰められた。本来人間の中心になるべきはずもののが外に出され、芸術として相対的自律的に存在している。それなくしては我々は生きていることを感じれない。そしてこれまで芸術を排してきた資本主義も、芸術がなければ自らを維持できないということに気付いた。企業は技術や品質だけでは維持できず、デザインを取り込み芸術という何か神秘的な外部性にすがらないと利益を上げることができない。

しかしながら、このときの芸術というのは、資本主義の中に取り込まれて飼い馴らされた、つまりその批判精神を削ぎ落された抜け殻の芸術なのだろうか? 芸術は資本主義への批判からその力を得ているのであり、それを資本主義が必要とし利用するとき、どういう形になるのだろうか? これが我々の直面する弁証法であり、安易にどちらか一方の答えに舞い戻ると失敗してしまう。

ではデザインとは何か? ひとまず、デザインとはシステム(つまり社会)の限界点としての外部性を、システムの中に節合(articulate)していく活動と定義できるのではないだろうか。デザインが「新しいもの」を生み出すと言われるとき、単に新しいだけではなくこの外部性のことを指している。「フォーム」を与えるというデザインの定義は、現在の社会に節合されていなければならないということを意味する。これが厳密にどういう意味なのかはもっと考えなければならないが、少なくとも現場に言って現場の問題を解決することではないし、単に売れるためのイノベーションを創出することでも、想像力を使って新しいアイデアを考え出すことでもないだろう。いずれにしてもスゴいデザイナーが常にやっていることだろうと思う。現在書いている本(共著)の中で練り上げていきたい。

ちなみにデザインスクールは、ここに学問(デザイン学)を打ち立てようとしている。これは学問に外部性を節合しようという試みである。学問はこれまで細分化し小さな領域に閉じこもってきた。それでは破綻すると言われ、形だけ異分野と協業するようなことでなんとかしようとしてきたが、本気でこれに取り組んだことはないのではないかと思う。そこでデザイン学では学問が自らの限界点である外部性をなんとかして節合しようとしている。デザイン学を打ち立てることはデザインでもある。

国際性

コペンハーゲンビジネススクールのような高度に国際化した環境でも、文化の関係で問題が発生することがあります。滞在しているデパートメントでは、毎月1回ブランチにみんなが集まるのですが、今回はそこでデンマークの伝統的な歌を歌いました。デンマークの伝統を誇らしく表現したような歌です。しかしこれが人種差別であるというような批判にさらされることになりました。一方なぜそれが問題なのだというような反論がなされました。

この歌には民族の起源への幻想があることは事実であり、一つのステレオタイプとしてフェティッシュ化するわけですが、そこから距離を感じる人々(たとえばマイノリティ)にとってはなんとも言えない不安定な状態にさらされることになります。教員の中で外国人はほとんど内容もわからないし、自分たちが外に置かれたという違和感だけで、自分は関係ないというように距離を取ることもできます。しかしデンマーク人でありながら、民族性からの差異を感じる人々にとっては、耐えがたいことだったのだろうと思います。

もちろん誰も意図的に誰かを傷つけようとはしていませんし、差別的な言語が入っているわけではありません。しかしそれこそが文化の恐しさです。全員がこのような微妙な文化の差異をしっかりと認識し、みんなで議論して乗り越えないといけないと思います。国際性というのは難しいと思いました(ジェンダーの問題でも同じです)。

ところで民族の起源への幻想は、他者の文化と出会うときの自分自身の不安から生じます。その不安をこのような幻想によって置き換えてしがみつくわけです(というHomi Bhabhaの考えにおおむね同意です)。国際性を身に付けるとは、他者への配慮と同時に、自らの不安に向き合うということが必要になります。

Spring School on Culture, Interaction and Society

Call for Participation 参加者募集

Kyoto University - Nanyang Technological University Joint Seminar

京都大学 - 南洋理工大学ジョイントセミナー

Spring School on Culture, Interaction, and Society

スプリングスクール: 文化、相互行為、社会

February 20-21, 2017 in Singapore

“Culture” has become (again) a key concept in various fields including management, marketing, and sociology. The goal of this spring school is to help students and junior researchers to pursue their own research on this theme. We are currently seeking motivated participants for this two day spring school. Three fields (management, marketing, and sociology), three perspectives (ethnomethodology, ethnography, symbolic interactionism), and three cultural domains (service, consumer culture, and identities) are cross-pollinated. Airfare and hotel rooms are covered by the joint seminar program.

Keynote: Gary A. Fine, John Evans Professor of Sociology, Northwestern University.

文化という再度盛り上がりを見せるテーマで研究に取り組もうとしている学生や新任の教員を集め議論するワークショップです。マネジメント、マーケティング、社会学など多様な領域の学生や教員が、経験豊富な研究者のアドバイスを受けながら、自らの研究を深めていくことを支援します。エスノグラフィ、エスノメソドロジー、シンボリック相互作用論などの視座、サービス、消費者文化、アイデンティティなどの多様なテーマを交差させながら議論します。航空券や滞在費をカバーします。

基調講演: ノースウエスタン大学社会学部 Gary A. Fine教授

Eligibility

Doctoral students of Japanese universities (including Master level students continuing to doctoral program)

Post-doctoral researchers and junior faculty members of Japanese universities

All participants are required to actively participate in discussions in English.

Application

Apply at the following application website (resume, list of papers and presentations etc.).

https://yamauchi.net/apply

The decision will be sent out by mid November.

Deadline

October 21, 2016

Contact

contact.gsmdesign@gmail.com

Organizers

Yutaka Yamauchi, Graduate School of Management, Kyoto University

Julien Cayla, Nanyang Business School

Patrick Williams, School of Humanities and Social Sciences, Nanyang Technological University

MOOC again

You can register here.

https://www.edx.org/course/culture-services-new-perspective-kyotoux-002x-0

ふたたび文化とは (そして学問とは)

レイモンド・ウィリアムズによると、文化(culture)はラテン語のcolereが語源ですが、そこには「耕す」・「住む」・「敬い崇める」というような意味があります。我々は文化という概念に何らかの神聖な意味を込めますが(文化は侵してはいけないとか自分の拠り所だとか)、この語源にすでに崇めるという意味があります。これは英語のcultという言葉になっていきます。文化が何か社会を超越した意味を帯びるのはここから始まったわけです。そして、耕すということが、自然を耕すということから、精神を修練・修養するという意味になっていきます。文化概念に先行する文明化(civilization)の概念にも重なりますが、基本的には教養を身につけるとか、洗練したふるまいをするなどの意味を帯びます。

さてここで重要なのは、精神の修養というような意味での文化が政治性を帯びているということです。市民が利害を持った個人として成立してくる歴史の背景から、国家という抽象的なものの中に折り合いをつけるために、人々を形作らなければならないというイデオロギーです。このような考え方は帝国主義などと結びついているわけです(植民者を文化的に修練していくことで支配するというように)。住むという意味のcolereはラテン語のcolonus(耕作民)となり、英語のcolony (植民地)につながっていきます。余談として我々の直面する状況に飛ぶと、政治家が文化を持ち出すとき、自らを超越的な立場に位置付けた上で他者を形作るという上から目線であることが多いわけですが、これは帝国主義の芽を含んでいます。そうでなくても文化・文明化が教養とか洗練さを意味するとき、文化に優劣をつけるという前提がひそんでいるので、そもそもの考え方が教養がなく洗練されていません。

ところで現在は文化が芸術の領域に退避している観がありますが、これは社会全体が資本主義の論理によって目的合理性が支配的なロジックとして浸透するなかで、宗教が特殊なものとして外に追い出され、政治、経済、科学など他の領域が脱神秘化したため、芸術しか超越性(神秘性)を担えないからです。芸術にその負荷を全て負わせるわけですが、芸術は当然それを担い切れません。そこで芸術は社会から自らを切り離し、そのアンチテーゼとして構築していきます。ブルデューが「負けるが勝ち」のルールとして説明した世界です。つまり、現世で成功をしないこと(特に経済的利益に無頓着であること)が成功となり、むしろ苦悩の人生を歩んで死んでから評価されるというようなことが理想の芸術家像に仕立て上げられるわけです。資本主義を否定して純粋さを獲得することで、自らを差異化せざるをえないわけです。ところで最近合理性のロジックでは事業も立ち行かなくなってきており(そんなロジックではもともと事業は成り立ったことはないのですが)、デザイン思考とかデザイナーが重視されるようになってきています。ここでもデザインを神格化してそこに全ての負荷を負わせようという動きですが、当然それは本来のデザインと反します。

さてここからが本題です。私が文化のデザインを研究テーマに選ぶとき、文化を何か特別なものとして神格化しているように見えますが、それは学者のあるべき態度ではありません。むしろ文化という概念を歴史化(historicize)すること、つまり文化を神秘的なものとして受け取るのではなく、どのように文化がそのような神秘性を帯びるのかという歴史を捉えることが必要だろうと思います。つまり文化に価値があるということを研究するには、まずその文化を解体するところから始めなければならないのです。『「闘争」としてのサービス』も同じで、極端だとか偏っているとか言われますが、そもそもサービスを理解し革新するためにサービス概念を解体するという試みであり、その概念の前提から批判されても意味がないわけです。

これが学問というもののスタンス(イデオロギー)だと思いますので、博士課程の学生さんにはそのように研究するように指導しています。 単にひとつの例を挙げると、衰退する伝統産業をなんとかしたいと言う学生さんが来られることがこれまで何度かありました。このとき伝統産業を是としているわけですが、まずどのように伝統産業という概念が生まれそれが正統化され神格化されるのかを明らかにして、つまり伝統産業という概念自体を解体しなければならないというところから話しをします。本当に伝統産業をなんとかするのであれば、まず伝統産業というもの自体を解体しなければ失敗するでしょう。ただこのように指導すると、研究したいというモチベーションそのものを否定されることになるので、苦悩をもたらすようです。

ところで学問が実践に役に立つというのは厳密にはこの意味でそうなのであって、実践に役に立つようなツールを提供するからではありません。学問が実践に貢献できるのは、その実践自身を解体するということを通してということになります。

文化とは

文化というと我々に染み付いた習慣や認知のパターンのようなものだという感じで議論されますが、これではあまりに漠然としています。私の文化に関するイメージは、常に不安定な中で表象され、交渉され、歪められ、押さえ込まれているようなものという感じです。一般に日本の文化とか言った場合、日本人なら誰しも体得している均質で統一的なイメージが想定されていると思いますが、それは文化を神聖化したいという我々の欲求を投影しているだけで、文化をそのようには捉えることは不適切です。

まず文化というものが、他者との関係において初めて意味を持つということを理解する必要があります。文化は基本的には我々にとって当たり前になっていることであり、客体としてそこにあって記述できるものではありません。例えば、我々日本人が箸で食べているとき、日本の文化だと感じたり表現することはありません。もしそのように感じたり表現するときには、必ず他の文化と接しているはずです。箸をあたりまえのように使わない文化の人と話しをしているなど。文化それ自体は決して表象できないのですが、同時に我々は文化を他の文化との関係の中で表象しようとして生きています。そしてこの表象を通して文化が打ち立てられるのです。文化という実体が表象の背後にあるという本質主義が拒否されるわけです。

つまり文化とその表象には、「他者」との関係が絡み合います。我々が文化を語るとき、何か誇りのようなもの、優越感のようなものを感じていないでしょうか? 文化を持ち出すということは、他者との関係を定義する行為です。他者に対して優越するということは、他者を否定し貶めることに他なりません。そして誇りや優越感が問題になるということは、裏返せば自己が脅かされているということです。そこで何とか文化が優れていることを主張しているというわけです。逆に言うと、この優越感は劣等感を伴っています。特に文化は根源(歴史とか伝統とか)を暗示しますので、その幻想に託して自分の拠り所とするのです--もちろんそのような根源は我々の欲求を投影した代補です。このような他者を前にした感覚は文化にとってはどうでもいい付随物ではなく、むしろ文化という概念の中心をなすものです。そしてこのことを突き詰めると、文化の表象というものは、自己に対する「不安」の中で、自己を示そうとする動きだということになります。ヘーゲルに依拠してサービスは闘いであるということ(他者との相互主観的な闘いの中で自己を示すこと)と文化を結び付けて議論することの必然性がここにあります。

よく言われることですが、エスノグラフィとはある現場の文化を客観的に理解し記述することではありません。他者との関係で自己をあらためて理解することです。デザインにおいてエスノグラフィが意味を持つのは、デザインの対象となるユーザのニーズを理解するからではなく、デザイナーの自己が切り崩され、新しい自己を獲得し(ようとし)、新しい視座から世界を捉え始めることによって、革新的なデザインを導くからです。エスノグラフィは他者を表象の中に押し込めるものであり、他者を飼い慣らす政治的な行為です。エスノセントリズムを避けようとして、現場の人々が有能でありイノベーティブであることを示すような記述ほどエスノセントリックで暴力的なものです。別の社会の人について記述するとき、書き手の他者に対するイメージが写し込まれます。さらには、自分がどうありたいのかというイメージも写し込まれ、それは裏返しとして他者のイメージとなって表象されます。これは文化を表象するときには避けることができませんし、文化を議論する人は常にこの危険性と向き合わなければなりません。デザイナーがユーザを単純化してデザインする場合、そのデザイナー自身の持つ自分に関する不安と向き合っていないのです。

私は文化のデザインを掲げて研究していますが、文化なんてデザインできないと反論されることがあります。しかしそのような反論では、文化は常に表象され続けているのであって、つまり全員が日々文化をデザインしていることが忘れられています。しかし反論にはもっと重要なサブテクストがあります。文化という概念には何らかの神聖な響きがあり、それをデザインという何か軽々しいもの(見た目とか美しさとかに関わるとか思われているようなもの)と結びつけることの違和感があるということだと思います(デザインという概念が何か楽しげであることが嫉妬を生んでいるということもあるのでしょう)。我々にとって文化は神聖であり、文化に対する恐怖があります。だからそれがデザインされると言われると反論するのでしょう。しかしそれは、文化というものが本質的には他者の反照としての自己の定義に関わるからであり、我々の不安に結びついているからです。むしろだからこそ文化のデザインを議論する必要があると考えます。

このような対象にデザインを結びつけるというのは、学問としてぎりぎりのところを追求しようという挑戦なのです。同時にデザインという概念が完全に修正されなければならないということは言うまでもありません。それについてはまた議論したいと思います。

ブログではここまでしか書けませんが、こんな雑な説明では余計に反発されるかもしれません。現在まとまって書こうとしていますので、それが進めばご案内します。

ホスピタリティとは

ホスピタリティ(歓待)は、単に他者を迎え入れることです。このことは社会の根底にある問題を指し示しています。他者の存在は、人にとっては根源的な意味を持ちます。人にとって他者は絶対的な外部性であり(自分のコントロールを越えたもの)、不安の源泉であり、かつ聖なるものです(宗教的意味ではなく)。そしてそれに自らを開き、無条件に(つまり見返りを求めず、名前を聞くことなく)迎え入れること。これは人間の倫理の始まりでもあります。現在の社会にはこのホスピタリティという概念が失われています。外国人に、移民に、異教徒に、同性愛者に対して… 受入れるのではなく、拒否をして自分の家を守ることだけが問題となります。イマニュエル・カントがホスピタリティを永久平和の基礎に置いたことが思い出されます。

ホスピタリティは歴史上、世界中のどの文化にも見られる営みです。不意に外からやってきたよくわからない他者を受入れもてなすこと。そのよくわからない他者を庇護し、精一杯の食べ物と飲み物でもてなし、自らの家族までも差し出し(不快にさせたらすみません)、去るときには贈物を与えること。自分たちを殺戮しにきたコルテスをもてなし、金庫を開き財宝を差し出すこと。なぜそのようなことが起こるのか? まず他者が神の化身であり、あるいは神から使わされたものであること、つまり見知らぬ他者が聖なるものであることを理解する必要があります。他者を迎え入れるということは、絶対的な存在を前に自らを無化することなのです。おもてなしやホスピタリティの逸話では、客を迎える人は貧しい設定となっているものが多いです。

一方でこのような無条件に見えるホスピタリティは、神への恐れから生じるのであり、時には贈物(イサクなど)をもらうのであれば、見返りを求めていることに他なりません。宗教的な意味がないとしても、他者の外部性がそのまま聖なるものとして妥当します。デリダが言うように、ホスピタリティの絶対的な唯一無二の掟(無条件にもてなすこと)と、実際にホスピタリティを命令する諸々の条件付の法(異邦人の権利などの法)には絶対的な矛盾があります。法の命令に従ったホスピタリティは、義務に従ったという意味で無条件の絶対的なホスピタリティではなく、何かを期待した、あるいは止むを得ずしている、つまり見返りや処罰を前提としたホスピタリティなのです。だからデリダは本来のホスピタリティは不可能であると言い、Pas d’hospitalité、つまり「歓待の歩み(pas)」=「歓待はない(pas)」と主張するのです。

つまり、永久平和の基礎となるホスピタリティやサービスで重視されるホスピタリティは、一般的に考えられているように、単に美しい営みではありません。カントが明記したように、ホスピタリティは「人間愛」の問題ではありません。そんなあやうい概念は学者の主張するものではありません。ホスピタリティは恐怖であり、不安であり、卑屈さであり、緊張感であり、矛盾であり、闘いなのです。ホスピタリティの語源が、ラテン語のhospesであり、見知らぬもの、敵としてのhostisあるいはhostilis、そして力としてのpetsに結びついていることは以前述べた通りです(デリダの議論ですが、もともとはバンヴェニストです)。

私はここから、自分の経験的研究と結びつけて、サービスやおもてなしは闘いであると主張しました。その意味は、相互主観的な承認をめぐる闘争であり、弁証法的な自己の超克と生成であるということです。闘いのないホスピタリティは、他者を自らの世界に従属させ、他者の他者性を剥ぎ取っているのであり、もはやホスピタリティではありません。Réne Schérerが示したように、ホスピタリティとは他者を迎え入れることでありながら、その他者に迎えられることであり、自分を他者として生成することです。外部性としての聖なる他者と向き合い、自らが自らにとっての他者となること、これがホスピタリティなのです。

このホスピタリティが、現在の社会において、サービスという経済的な交換の関係においてどのような意味を持つのか? これを考え抜かなければなりません。上記のような根源的なホスピタリティは古代の文化であり、古代ですらも古びたものとして扱われたものであることは明らかですが、もはやサービスの文脈では意味がないのでしょうか? 私はそうは思いません。なぜなら人が他者と出会うという契機は変わらず我々に緊張をもたらすものであり、それがサービスの条件だからです。サービスの文脈でホスピタリティやおもてなしに関する議論が尽きないのは、人々がそこに何らかの神聖な意味を見出し、それを恐れを抱きながら求めているからであり、その不可能性を知っているからだと思います。そして何よりも今の社会に最も求められているのが、この本来の意味でのホスピタリティだからです。

このような議論を無視しながら、単に客を喜ばせるというような「ホスピタリティ」を語る理論は、単にサービスの理論として中途半端であるだけではなく、それ自身がホスピタリティを飼いならし無意味にする実践そのものなのです。そうではなく、ホスピタリティに関する理論は、ホスピタリティを実践しなければなりません。

「異文化コミュニケーション」という、自分にはほとんど言うべきことはないと思われるような授業がアサインされたわけですが、よく考えたら「ホスピタリティ」はまさに異文化間コミュニケーションの基礎ですし、私なりに独自の視点で授業を作れることに気付きました。このように実は自分に合っているのかもしれないことにアサインされること、いつもながらその慧眼には驚かされます… 授業では、まずはこのようなことを議論するところから始めようかと思います。

能楽の起業家

先日能楽師の宇高竜成さんとランチしました。昨年TEDxでご一緒した以来です。舞台の上のイメージとは違って、気さくで素敵な方でした。私の打った翁も見ていただきました。

現在能楽は決して社会的に上り調子というわけではありません。パトロンのいなくなった社会で、かつ愛好家が増えない状況で、自ら新しいシステムを作り上げなければなりません。しかも東京が主となっている世界で、京都の芸を追求していくという難しさもあります。自主公演をやっても、定期能をやっても、どうしても赤字かうまく行ってもブレイクイーブンの世界です。大きな薪能をやっても高い報酬は見込めません。お客さんは5千円のチケットを購入したとして、シテ方が儲けているように思っているかもしれませんが、実は囃子方など多くの人々に支払いをしなければならず、自分にはほとんど残らないかマイナスになってしまうのです。

その中で若手の能楽師は様々な試みをされています。一般の人に能楽をわかってもらおうというワークショップと呼ばれるようなものは一巡し、これからは本当の能の面白さを知ってもらう取り組みが必要とのことです。クラシック音楽のマーケティングや海外の芸能のことなど勉強されて、様々なアイデアを実行に移そうとされています。まさに起業家です。そんなことを悲壮感を持って取り組むのではなく、軽快に取り組んでおられる宇高さんは、本当に能がお好きなのだと感じました。

多くの人に知ってもらいたいというような上からの姿勢ではなく、社会の変化を機敏に捉え新しいイデオロギーを作っていくような文化の観点からのサービスデザインの方法が求められているように思いました。もちろん、まがいものに置き換えて流行らせるのではなく、能の本来の意味を革新していくということだろうと思います。もっとお話しして、一緒に活動したいと思いました。

文化のデザイン

現在のどの企業も(もちろんノンプロフィットも)、事業を立ち上げるには文化のデザインに取り組まなければなりません。利用者や客の潜在的な要求を掴みソリューションを提供するとか、機能ではなく感性的な美しさを作るとか、居心地がよく使いやすいものを作るとか、あっと驚くようなものを作るとか、そういうこと(だけ)では不十分です。文化を作らなければなりません。しかし文化なんてどう作るのか? これに答えるのが研究の目的です。

これまでのサービスの研究で最も重要な観点は、サービスは遂行的に文化を作り上げていて、その文化が闘争の場となっているということでした。それぞれのサービスが、あたかも当然そうであるように文化を作り上げることで価値を呈示し、一方で客がその文化と同一化しようとして何らかの自己を展開し呈示することになるわけです。文化とは空気のようにそこに存在しているわけではありません。文化は人々の存在のあり方にかかわります。人々が自らを定義し、それを交渉し、成功し失敗する中で作り上げられるのです。

文化はまず社会の変化に埋め込まれています。時代の変化を読み解き、そこに新しい文化を具体的に組み上げていく必要があります。言い方を変えると、文化のデザインは個人の心理には還元できず、社会の水準で捉えなければならないということです。サービスをテクストとして捉えるという若干古臭い議論をしてきたのは、このテクストが歴史の他のテクストを参照し変化させ呈示していくという間テクスト性を強調したいからでした。サービスデザインはテクストの実践だろうと思います。Douglas Holtの言い方だと、社会が変化する中で文化のオーソドクシー(orthodoxy)を否定し新しいイデオロギーの機会を捉え、人々がどういう自分を目指すのかというアイデンティティプロジェクトを具現化し、これまでの文化コードを埋め込みながら新しい文化を形作る必要があります。

これからは、この文化の水準で勝負できることが重要となります。この研究の内容はまた随時ご報告します。