October 2015

Upcoming talks

27 Oct, 2015 filed in: Events

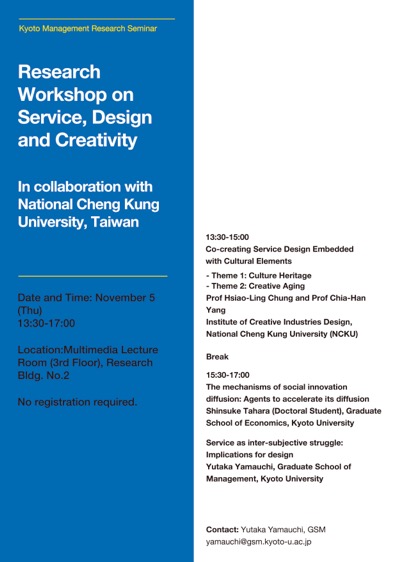

Nov 5 13:30-17:00 Research Workshop on Service, Design and Creativity

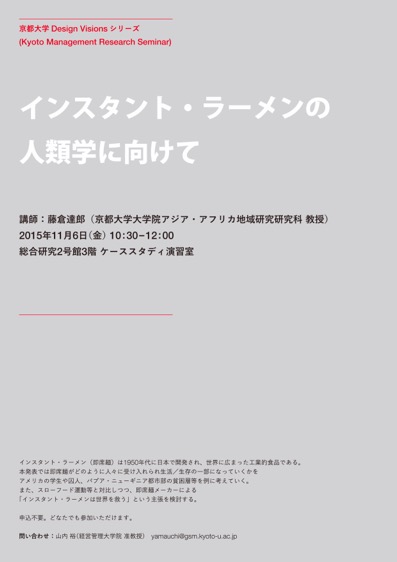

Nov 6 10:30-12:00 講演 藤倉達郎先生「インスタント・ラーメンの人類学に向けて」

Read More…Nov 6 10:30-12:00 講演 藤倉達郎先生「インスタント・ラーメンの人類学に向けて」

論文の書き方

21 Oct, 2015 filed in: Org Theory

京都大学経営管理大学院にも来年4月から博士後期課程「経営科学専攻」が設置されます。最近博士課程の学生を指導することが多くなってきたのですが、毎回同じことを言わなければならないので、一度まとめて書いておきたいと思います。私は論文を書くのが得意ではありませんが、だからわかることもあるだろうと思います。

論文には「理論的貢献」が必要です。理論的貢献ではなく経験的分析の貢献しかないもの、つまり分析が面白く新しいだけのものは、残念ながら論文にはなりません。あるいは、「まだ誰もやっていない」研究というのも、論文にはなりません。誰もこの現象に注目していない、誰もこの理論をこの事象に適用していない、誰もこんな理論的主張をしていない、などはそのままでは論文にはなりません。たとえ、理論的な主張らしきものがあっても、それが既存の理論の問題を指摘し、それを解決することで新しい理論を提示してない限りは、理論的な貢献ではありません。(ちなみに世の中には「理論」というもの自体に批判的な動きがあり、実は私もそれに賛同する立場ですが、ここで言う理論というのはそういう理論批判も含めた広義のものを想定しています。)

既存理論をどう批判するのかということで、多くの誤解があります。必要なのは、既存理論の「内在的な問題」を炙り出すことです。逆に外在的な批判というのは、外から基準を持ってきて批判するものです。既存理論を批判するのに、全く別の理論的視座を持ってきても批判にはなりません。それをやり出すと、世の中にはありとあらゆる視座がありますので、無数の批判がありえます。わかりやすい(?)例で言うと、マルクスが資本主義を批判したとき、資本家を搾取する悪者であるという外在的批判はしませんでした。資本主義社会の内在的な構造の矛盾を炙り出し、資本家すらもその矛盾に囚われていることを示しました(その分析が完全に正しいかどうかは置いておきます)。

内在的な批判というのは、その理論自体の視座に基づいたときに、その理論の内部に問題があるということです。このような批判をするためには、既存の理論で書かれたところだけではなく、書かれていない「前提」を炙り出す必要があります。実は論文を書くときの労力としては、このような内在的な問題を見つけるところが9割です。時間もそれだけかかります。単にいくつかの便利なテクストを引用するだけでは、このような内在的な批判はできません。学者が「読む」とき、書かれていないことを読み取ることをしているわけです(読むことは書くことだというのはこういう意味です)。

実際には外在的な批判によって書かれた論文は多いです。しかし、このような論文は理論的貢献があいまいで論文としては弱いだけではなく、書くのが難しいです。内在的な問題を指摘し経験的分析で答えを示すことができると、分析を踏まえて必然的に理論的な貢献やインプリケーションが導けます。しかし、外在的な問題に焦点をあてた場合は、理論的な貢献を書くときに苦労します。筆者の書きぶりに依存します。

博士課程の間にそういうように論文が書けるようになっている必要があるという考えで指導しています。これができないまま学位を取ると、(私もそうでしたが)その後かなり苦労することになります。

論文には「理論的貢献」が必要です。理論的貢献ではなく経験的分析の貢献しかないもの、つまり分析が面白く新しいだけのものは、残念ながら論文にはなりません。あるいは、「まだ誰もやっていない」研究というのも、論文にはなりません。誰もこの現象に注目していない、誰もこの理論をこの事象に適用していない、誰もこんな理論的主張をしていない、などはそのままでは論文にはなりません。たとえ、理論的な主張らしきものがあっても、それが既存の理論の問題を指摘し、それを解決することで新しい理論を提示してない限りは、理論的な貢献ではありません。(ちなみに世の中には「理論」というもの自体に批判的な動きがあり、実は私もそれに賛同する立場ですが、ここで言う理論というのはそういう理論批判も含めた広義のものを想定しています。)

既存理論をどう批判するのかということで、多くの誤解があります。必要なのは、既存理論の「内在的な問題」を炙り出すことです。逆に外在的な批判というのは、外から基準を持ってきて批判するものです。既存理論を批判するのに、全く別の理論的視座を持ってきても批判にはなりません。それをやり出すと、世の中にはありとあらゆる視座がありますので、無数の批判がありえます。わかりやすい(?)例で言うと、マルクスが資本主義を批判したとき、資本家を搾取する悪者であるという外在的批判はしませんでした。資本主義社会の内在的な構造の矛盾を炙り出し、資本家すらもその矛盾に囚われていることを示しました(その分析が完全に正しいかどうかは置いておきます)。

内在的な批判というのは、その理論自体の視座に基づいたときに、その理論の内部に問題があるということです。このような批判をするためには、既存の理論で書かれたところだけではなく、書かれていない「前提」を炙り出す必要があります。実は論文を書くときの労力としては、このような内在的な問題を見つけるところが9割です。時間もそれだけかかります。単にいくつかの便利なテクストを引用するだけでは、このような内在的な批判はできません。学者が「読む」とき、書かれていないことを読み取ることをしているわけです(読むことは書くことだというのはこういう意味です)。

実際には外在的な批判によって書かれた論文は多いです。しかし、このような論文は理論的貢献があいまいで論文としては弱いだけではなく、書くのが難しいです。内在的な問題を指摘し経験的分析で答えを示すことができると、分析を踏まえて必然的に理論的な貢献やインプリケーションが導けます。しかし、外在的な問題に焦点をあてた場合は、理論的な貢献を書くときに苦労します。筆者の書きぶりに依存します。

博士課程の間にそういうように論文が書けるようになっている必要があるという考えで指導しています。これができないまま学位を取ると、(私もそうでしたが)その後かなり苦労することになります。

闘いのサービスとは「M (マゾ)」の理論か

08 Oct, 2015 filed in: Service

私が『「闘争」としてのサービス』で「サービスとは闘いである」と主張するとき、一部でそれはM(マゾ)の理論だという誤解があると聞いています… 少し解説したいと思います。鮨屋で3万円も払って、職人に試されながら緊張しながら食べるということを示したとき、それが「M」だという結論になるのはある意味素直な考え方だと思います。たしかに、人は否定されることを求めている、と言えなくもありません。私が研究を発表するとき、全面的に同意され賞賛されると「こいつわかっていないな」と思ってしまいます。自分の研究を認めてもらうためには、否定されなければなりません(もちろんドキっとするような核心をついた否定です)。そして否定されると打ちのめされるわけです。つまり、打ちのめされることを求めているということになります。学者というのは何とも不幸な職業なのかといつも思います(真剣に勝負をしている職業はすべてそうだと思いますが)。

しかし、私の理論はMとは関係がありません。承認をめぐる闘いの前提は、対等なもの同士のせめぎあいです。対等であるとは、同じレベルの力(例えば資産や地位)を持っているということではなく、それぞれが他者に従属することなく自分で判断しているということです。そういう関係の中で人が出会うと、緊張感が生じ、自分の力を示すことになり、互いを試すということが起こるわけです。闘いがない場合には、相手から承認を得ることができません。少し危険な言い方をすると、客が試されるときMのような受け身の人が問題となっているのではなく、そこで勝負をする人、その瞬間に決断し自らに責任を持つ強い人(ニーチェ的か)が求められているわけです。一方的に奉仕されるサービスには満足できないだろうということです。

例えば、フロイトは人は快を求め不快を避ける(不快による興奮をやわらげる)という快原理とは別のより根源的な原理として、死の欲動という概念を持ち出しました。人が不快であるようなものを求めるということがそれにより説明されます。しかしながら、ここに一つの理論的難しさがあるように思います。つまり、人がある対象を観照しそれを求めるのか避けるのかという議論は、主体と客体を分離した上で、主観性を根拠としています。そのように主客を措定してしまうと、たしかに不快を求めるという結論になってしまいます(それ以外は自己イメージに依拠するぐらいしか選択肢はないでしょう)。

私は、基本的にはサービスとは相互主観性であると捉え、その理論は一環して相互主観性でなければならないと考えています。つまり、人が何かの対象を求めているという考え方ではなく、そもそも人が主体を展開するのは、相互主観性に依拠しているということです。ここで相互主観性とは闘いとして定式化しています。闘いを通して、人が主体を達成します。つまり、理論的な順序が逆なのです。主体があってからその主体が求める対象があるのではなく、対象(相互主観性)があってそれから主体が構築されることになります。このことを踏まえると、そもそも人が何を求めるのかという問題から出発するのではなく、そもそも人がどういう人なのかから問わなければなりません。だから、サービスとは要求を満たす活動ではなく、人が自己を獲得する過程ということになるわけです。

しかし、私の理論はMとは関係がありません。承認をめぐる闘いの前提は、対等なもの同士のせめぎあいです。対等であるとは、同じレベルの力(例えば資産や地位)を持っているということではなく、それぞれが他者に従属することなく自分で判断しているということです。そういう関係の中で人が出会うと、緊張感が生じ、自分の力を示すことになり、互いを試すということが起こるわけです。闘いがない場合には、相手から承認を得ることができません。少し危険な言い方をすると、客が試されるときMのような受け身の人が問題となっているのではなく、そこで勝負をする人、その瞬間に決断し自らに責任を持つ強い人(ニーチェ的か)が求められているわけです。一方的に奉仕されるサービスには満足できないだろうということです。

例えば、フロイトは人は快を求め不快を避ける(不快による興奮をやわらげる)という快原理とは別のより根源的な原理として、死の欲動という概念を持ち出しました。人が不快であるようなものを求めるということがそれにより説明されます。しかしながら、ここに一つの理論的難しさがあるように思います。つまり、人がある対象を観照しそれを求めるのか避けるのかという議論は、主体と客体を分離した上で、主観性を根拠としています。そのように主客を措定してしまうと、たしかに不快を求めるという結論になってしまいます(それ以外は自己イメージに依拠するぐらいしか選択肢はないでしょう)。

私は、基本的にはサービスとは相互主観性であると捉え、その理論は一環して相互主観性でなければならないと考えています。つまり、人が何かの対象を求めているという考え方ではなく、そもそも人が主体を展開するのは、相互主観性に依拠しているということです。ここで相互主観性とは闘いとして定式化しています。闘いを通して、人が主体を達成します。つまり、理論的な順序が逆なのです。主体があってからその主体が求める対象があるのではなく、対象(相互主観性)があってそれから主体が構築されることになります。このことを踏まえると、そもそも人が何を求めるのかという問題から出発するのではなく、そもそも人がどういう人なのかから問わなければなりません。だから、サービスとは要求を満たす活動ではなく、人が自己を獲得する過程ということになるわけです。